#53 "水"は、幹の近く? 遠く??

「根に持つ」「根が深い」など、”根”(ね)は、いろいろと日常生活の言葉の中でも使われ、いろいろな方面に”根付いて”います。植物に如雨露(じょうろ)で水をやるとき、どこにまきますか?

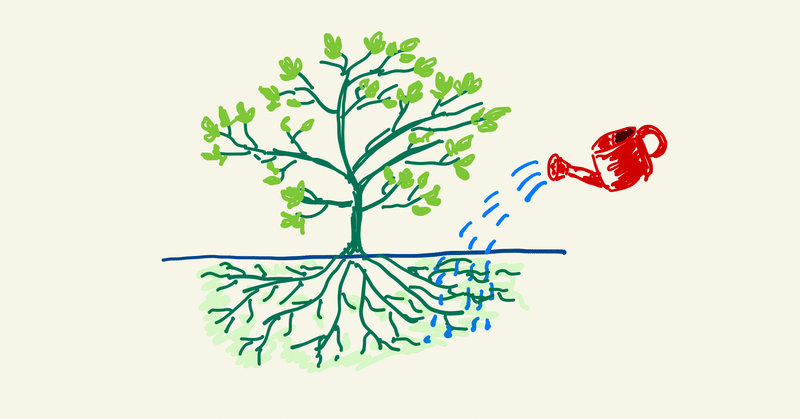

「園芸入門書」なるものを読んだときに書いてあったのは、枝ぶりの先の下あたりに水や肥料をまくのが良いとありました。土の中にある根は目に見えませんが、一つの目安として地上の枝ぶりと土の中の根のはり具合が大体同じだそうです。(植物の種類によって違いはあると思いますが、あくまで目安として。)

水や栄養を吸収するのは、根の先にある根毛(こんもう)と呼ばれる根の先端部分の”ウブゲ”のような部分です。人間の体でいえば、血管は血液の輸送道路で、実際の酸素や栄養を細胞と出し入れしているのは毛細血管であるのと似ています。植物の幹の近くにある地中の根は、太く輸送パイプとしての機能が主で吸収するのは、先端にある根毛部分です。地表から水をまいたとき地中にしみこむ間に吸収されていくので、幹の近くの根毛は地中深くてかなり多く水をまかないと届きにくいと思います。一方、枝ぶりと根張り(ねばり)が同じだとすると、地表近くに根毛があるのは幹からは少し離れた場所、枝先の下あたりとなります。

人は、目に見えるものだけを見て行動しがちです。植物があれば、幹から枝に水が吸い上げられていくのはすぐに”わかる”気がするので、つい幹の近くに如雨露で水をまきたくなりがちです。目に見える枝ぶりを見て、地中の根の張り具合を想像して、届く場所がどこかを考えて、水や肥料を与えるのがいわゆる”正解”のようです。

さて、これは人間にも当てはまりませんか?髪の毛の色やピアスは目につきやすいものです。その行動に至る”根っこ”(原因)はどこかにあるのでは?「かまって欲しい」のが原因では? ”○○が面白くない” とか ”カッコよく見られたい”とかというのは、”寂しい”からという”根本”(こんぽん)から起きているのではないかなーぁーと思います。

我が家の子供が小さいときの行動を見ていて、思ったものです。(なんでこんなに、たくさん喋ったり動いたりするんだろう。疲れないのかな?)案の定、疲れては昼間でも寝たり、駄々をこねたりした時もありました。一見無駄な動きのカタマリの”生物”に見えましたが、(かまって欲しいんだろうなぁー。)と思ってから行動を見ていると、行動の理由ほぼわかったきがしました。但し、こちらに余裕がない時に”大人の思いどおり”と違う行動をすると、ついつい”根”を見ず”幹”だけを見て、”叱らずに怒って”いたかなと反省しています。でも、仕方がないなぁー思います。だって、親も子供と”親稼業”を一緒に学習しながら成長していたのですから。そう、今でも私は成長中(未成熟)です。なかなか”根”は見えません。コンコンと成長を続けようとするしかないです”根”。、、、お後がよろしいようで。

(絵: iPad + GoodNote5 で手書きしてみました。うーん。成長余地が十分あると実感。)