弥生時代の九州(熊襲の国)

今回は九州南部、現在の宮崎県と鹿児島県に居住していた「熊襲」について見ていきます。なお本稿では、考古学的な出土品の状況から熊本県南部の球磨郡も熊襲の範囲に含めています。

クマソの国

『古事記』には熊曾、『日本書紀』には熊襲と表記され、『筑前国風土記』では球磨囎唹と表記される九州南部のクマソ国ですが、現在に残る地名の妥当性から、これは青柳高鞆が「日本人種新論」で指摘するように球磨(熊本県球磨郡・人吉市・あさぎり町)と囎唹(曽於市・志布志市・霧島市・姶良市の一部)の連称表記が短縮されてクマソと呼ばれるようになったものと考えます。

つまり古代南九州には熊曾という単一の民族ではなく、クマ、そしてソオと呼ばれる集団がいた可能性があります。

果たして考古学的にはどうなのか見ていきましょう。

南九州の墓制

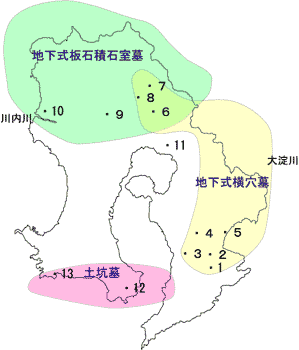

弥生時代の球磨・囎唹の墓制ですが、「地下式横穴墓」や「立石土壙墓」・「土壙墓」・「土器棺墓」などの地下式墓制が混在して分布しており、その特徴ははっきりしません。

球磨・囎唹、それぞれの特徴が際立つのは古墳時代に入ってからになります。時代は下りますが、古墳時代の南九州の墓制を見てみましょう。

古墳時代

板石積石棺墓 古墳時代の4〜5世紀に、九州地方南部、特に鹿児島県北西部から九州西岸島嶼部、および宮崎県西南部の球磨エリアに現れます。

地下式横穴墓 5~6世紀の九州地方南部、特に宮崎県南部から鹿児島県東部の囎唹の地に出現します。

ただしこれはあくまでも古墳時代の話なので、本稿の主目的である弥生時代がどうだったのかは不明です。しかしながら、古墳時代にこのような文化的な区分けができうる下地が弥生時代には存在していたであろうことが推測できます。

また弥生期の南九州において特殊なのは上図の空白地帯である薩摩半島西部の阿多郡のエリアです。ここは弥生期を通して甕棺墓文化を守り通します。

弥生時代については阿多以外、墓制の傾向はよくわかっておりませんが、古墳時代の墓制の分布などから南九州には球磨、囎唹、阿多という3つのグループが存在していたらしいということがわかります。

墓制からは弥生時代の南九州の特色が追いにくいため、次に各地域別の土器の流通状況について注目してみましょう。

阿多 土器に見る動態変化

中園聡「邪馬台国時代前後の南九州とその地域間関係」によると、阿多では、北部九州の甕棺の中から南海産貝輪の未成品や沖縄産の土器が少量ながらも出土することから、北部九州と沖縄などの南西諸島との交易中継基地として繁栄していたようです。興味深いのは、阿多から出土する土器の種類が弥生時代ごとに変化していくことです。

弥生時代中期 熊本系土器+北部九州系土器

弥生時代中期後半 熊本系土器

弥生時代後期 熊本系土器+瀬戸内系土器

(中園聡 「邪馬台国時代のクニグニ 南九州」香芝市二上山博物館友の会ふたかみ史遊会)

どうやら阿多にも弥生時代中期から後期にかけてのなにかしらの変革が起きていたようです。

また弥生時代の囎唹に比定される南九州東岸域(宮崎県、鹿児島県東部)からは瀬戸内地方、特に伊予産の土器が出土しています。

囎唹(南九州東岸域)と西瀬戸内との交易

弥生時代の南九州と瀬戸内地方の関係について、瀬戸内系土器と九州南部の文化要素の交流から検討するとおよそ次の通りとなります。

弥生時代中期(BC3世紀頃-BC1世紀頃)(下図1期)

南部九州と西瀬戸内(伊予中心)の間で相互の土器の搬入があり、広範な地域での交流が進む

弥生時代後期前半(AD1世紀頃-2世紀頃)(下図2期)

交流は瀬戸内(東部中心)から九州南部への一方通行となる

一方で、この時期に瀬戸内地方で製作された土器は、東九州地方との関係の影響を受けていることがわかる

弥生時代後期後半(2世紀頃-3世紀頃)(下図3期)

瀬戸内(西部・東部)から九州への土器の移動が減少し、出土数も減る。しかし、この時期に墓域からの瀬戸内系土器の出土数が増える。

囎唹の地域である南九州東岸域には弥生期を通じ、一貫して瀬戸内系土器が流入しています。これについて鹿児島県立埋蔵文化財センターの池畑耕一は、弥生時代中期末から後期初頭にかけて、瀬戸内地方と宮崎県(南九州)との関係が非常に深かったことを、両地域で出土する石包丁の形態が類似していることから指摘しています。そして、中期後半の瀬戸内と南九州の関係について、遺物の流れが瀬戸内から一方向的なことから、この時期に「倭国大乱」が発生し、瀬戸内の戦乱を逃れて人々が南九州に逃れてきた可能性があると仮説を立てています。

さらに、南九州で中期後半に限られて出現する掘立柱建物については、瀬戸内から逃れてきた人々が建造したものではないかと述べております。(池畑耕一「南九州での掘立柱建物出現の意味するもの」『究班』埋蔵文化財研究会15周年記念論文集)

この瀬戸内系土器の動態と池畑耕一の考察は、先に示した「2000年前に起きた南海トラフ地震により瀬戸内海の民が食のある場所へ移動していった」とする仮説の裏付けとなります。

また山口県埋蔵文化財センターの中里伸明は、熊本県下でみられる伊予系の瀬戸内系土器について、南九州経由で持ち込まれた可能性が高いことを指摘しています。さらに、九州における瀬戸内系土器分布圏の西限である薩摩半島西岸と、鋳造鉄器等で代表される九州西岸流通圏の南限が重複している(第1図)ことから、瀬戸内で自産できない鉄素材の獲得がこうした瀬戸内系土器の動向の背景にあると想定しています。(中里伸明 2009『戸坂遺跡』熊本市教育委員会)

鉄資源を得ることについて、瀬戸内からならばわざわざ南九州を回り込まなくとも関門海峡を抜けて直接北部九州と交易を行えば事足りるはずですがそうはしていません。弥生中期に関門海峡を越えての交易を妨げる障害があり、弥生後期に入るとその状況が変化したことがわかります。また鉄資源が不足する弥生中期の瀬戸内は、潜在的に鉄を求める動機もあったことがうかがえます。

当時、鉄資源を握っていたのは大陸や半島と取引を行う北部九州と褐鉄鉱 を産出する阿蘇、そして赤目砂鉄の産地|三次《みよし》でした。

参考:

山内裕子「古代製鉄原料としての褐鉄鉱の可能性~ パイプ状ベンガラに関する一考察 ~」

佐野恵 「赤目砂鉄を原料として古代製鉄技術によって生成される鉧の研究」神奈川県立鎌倉高等学校

昔から人類は、大地の恵みである鉄を求め、様々な製錬法を編み出してきました。日本の製鉄術も、その長い歴史の中で発展を遂げてきたました。

従来の考古学の説明(舘充「わが国における製鉄技術の歴史」)においては、堅型炉や箱形炉といった立派な製錬炉が6世紀半ばに突然現れ、まるで初期から用いられていたかのように記されております。

しかし古代の原始的な製錬法を振り返れば、単に地面を掘り固めただけの簡素な炉穴、あるいは土壁で囲った素朴な炉が一般的であったことがわかります。

そうした原初的な段階を経ずに、いきなり高度な製錬炉を用いていたのでしょうか。また、羽口と鞴のセットは、当時の製錬になくてはならぬ存在と考えられてきましたが、実際には送風せずに低温で製錬する方法もあったはずです。弥生時代において、そうした粉末状褐鉄鉱などを用いた製錬法が行われていた可能性は捨て切れません。

自然地形を利用した製鉄は考古学的痕跡が残りづらく、考古学だけでは見いだせない部分もあります。世界の製鉄史を概観し、古代日本の製鉄術の起源と発展を検証する必要があります。古来の人類が編み出した知恵を探り、その本質に迫ることで、我が国の製鉄の実相が見えてくるはずです。

球磨 免田式土器

弥生時代中期に北部九州で隆盛を誇った甕棺墓文化がおよそ2000年前の弥生後期に入ると熊本平野から出土しなくなります。弥生中期には熊本県北部の宇土半島周辺りまで甕棺墓による埋葬文化がありましたが、弥生時代後期に入ると甕棺墓文化は衰退していきます。

代わりに入ってくる土器が免田式土器と呼ばれ、弥生時代の土器の中でも特に熊本県球磨郡免田町で発見されたことからその名を冠しています。この土器は、独特の文様と形状を持ち、弥生時代後期に制作されたと考えられています。

免田式土器の形状は全体的に丸みを帯びた算盤形で、胴部には半円を幾重にも重ねた「重弧文」という模様が施されています。この重弧文は、他の弥生土器には見られないユニークなデザインで、免田式土器の象徴とも言えます。免田式土器は一般的な生活用具として使用されることは少なく、その文様や形状から、主に祭祀や儀式の際に特別な意味を持って使用されたと考えられています。実際、出土場所も墓域からが多く、集落内での発見は稀です。このことから、免田式土器は特別な場所で使用されていたことが示唆されています。

その分布の中心とするところは、特に球磨川流域をはじめ、熊本平野南部の白川以南から出土します。広くは伊都国とされる北部九州や琉球での出土もあり広い交易圏の結果と考えられています。

しかし同じ熊本県でも菊池川流域からはほとんど出土しておらず、菊池川流域は野辺田式土器の分布圏となっており(佐古和枝 「狗奴国 邪馬台国をめぐる国々」)、阿蘇山に続く白川が弥生時代後期の「肥の国」と「クマ国」との境界線となっていたことになります。

もともと熊本平野一帯は、肥の国の領域でした。この地では甕棺墓文化が栄えていましたが、弥生時代後期になると、甕棺墓文化は衰退してきます。一方で、球磨地方の免田式土器の分布範囲が広がって行きます。

この現象は、同時期に筑紫の甕棺墓文化を共有していた肥の国が、奴王国の滅亡に伴うなにかしらの国力の低下により、クマ国に熊本平野を奪われたことを示していると考えます。

熊本平野の緑川と白川を球磨勢力が掌握したことで有明海南部の制海権はクマ国のものとなります。それまで有明海を利用して行っていた筑紫肥前と肥後との間の交易に支障が生じるようになります。甕棺墓の生産は主に吉野ケ里などの肥前エリアで行っていたので、巨大な甕棺を運搬するのに有明海の海路と白川水系が利用できなくなると熊本平野での甕棺墓の文化も途絶えます。

また阿多の出土土器が弥生中期と後期で北九州系から瀬戸内系に変わっていくのも宇土半島という有明海の出入り口をクマ国に遮断されたためとも考えられます。

まとめ

・熊襲国とは球磨、囎唹、阿多の3つのグループの総称であった

・熊襲勢力は北部九州勢力よりも瀬戸内系勢力との交易が盛んであった

・弥生後期に球磨勢力は熊本平野を制圧し、白川を挟んで肥の国と接するようになった

次回 まぼろしの邪馬台国~その虚像と実像

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?