アートのすゝめ#6|ANDY WARHOL KYOTO(アンディ・ウォーホル・キョウト)

こんばんは。

先日noteでお話していた美術展の記録です。

新型コロナの影響で延期となり、この日が来るのを心待ちにしていました。(その割に、会期ぎりぎりでの訪問ですが・・・笑)

アートのすゝめ#6

「ANDY WARHOL KYOTO(アンディ・ウォーホル・キョウト)」

場所:京都市京セラ美術館(京都)

会期:2022年9月17日-2023年2月12日

2020年4月、前身の「京都市美術館」がリニューアル工事の末オープンした美術館が「京都市京セラ美術館」です。

リニューアル開館以来、何かと訪問するタイミングを失ってしまい、今回が初めて(※展示室の中という意味では)の訪問となりました。

現存する日本最古の公立美術館建築とのことで、大理石の壁やモザイクタイルが埋め込まれた床、真っ白な漆喰の天井などが印象的で、全体的にクラシカルな雰囲気を身にまとった重厚感のある美術館。

上手く表現できませんが、ヨーロッパにありそうな立派な博物館!といった感じ。

そんな「京都市京セラ美術館」で、アメリカにおけるポップアートの旗手「アンディ・ウォーホル」展が開催されているわけなのですが、アンディ・ウォーホルの手掛けるポップな現代アート作品と京都市京セラ美術館が醸し出すクラシカルな雰囲気とのミスマッチ感が妙に良かった・・・!

ポップアート(pop art)は、現代美術の芸術運動のひとつで、大量生産・大量消費の社会をテーマとして表現する。雑誌や広告、漫画、報道写真などを素材として扱い、1950年代半ばのイギリスでアメリカ大衆文化の影響の下に誕生した。

わたしにとってのアンディ・ウォーホル

わたしが美術の世界にのめり込むようになった最初のきっかけが「現代アート」だったのですが、その中で、海外の現代アーティストとして初めて認識したのが「アンディ・ウォーホル」でした。

ちょうどハタチの頃。

認識した当初は、アンディ・ウォーホル自身が「どんな人で、どんな社会背景の中で生きてきて、どんな意味を作品に込めているのか」に対する理解を深めることもなく、「マリリンモンローとキャンベルのスープ缶を描いた人」といった表層的な印象を抱いたのみでした。

そこからしばらくして、新入社員研修で10日間くらい東京のホテルに滞在することになったのですが、あまり訪れたことのない東京で過ごす週末。せっかくならば・・・!と、その当時開催されていた美術展を片っ端から調べてその結果辿り着いたのが、森美術館で開催中の「アンディ・ウォーホル展 永遠の15分」でした。

「アンディ・ウォーホル展 永遠の15分」

場所:森美術館(東京)

期間:2014年2月1日~2014年5月6日

この展示をきっかけに、「アンディ・ウォーホルが何者なのか、彼が生きた時代はどんなものだったのか、何を表現したかったのか」を初めて知ることとなりました。

本展について

連日大盛況だと聞いていた本展。人気のアーティストだから当然だよな~、と軽い感じに捉えていたのですが、実際に足を運んでみて、その理由が判明しました。

\\本展に展示されている約200作品すべて撮影OK!//

これでした。

平日・土日祝日に関わらず全作品を自由に撮影できる展示というのは、決して多くはないように思います。

アンディ・ウォーホルの手掛けるポップアートの作品は、その名前からも連想できるように、いわゆる「写真映え」する類のものが多く、あまり美術に馴染みのない方々(特に若い学生さん)の来場も目立っていました。

運営側も、「どんどん撮影してSNSで拡散しちゃって~ハッシュタグもお忘れなくね!」的なスタンスをとられていたので、これが現代の美術展の在り方か…!と、少し年が老いたかのような気持ちになりました。

展示会の構成は下記の通り。

▼ピッツバーグからポップ前夜のニューヨークへ

▼ウォーホルと日本そして京都

▼『ポップ・アーティスト』ウォーホルの誕生

▼儚さと永遠

▼光と影

▼ピッツバーグからポップ前夜のニューヨークへ

1950年代初頭から60年代にかけて、商業イラストレーターとして一躍評判となった時期の作品はが紹介されていました。

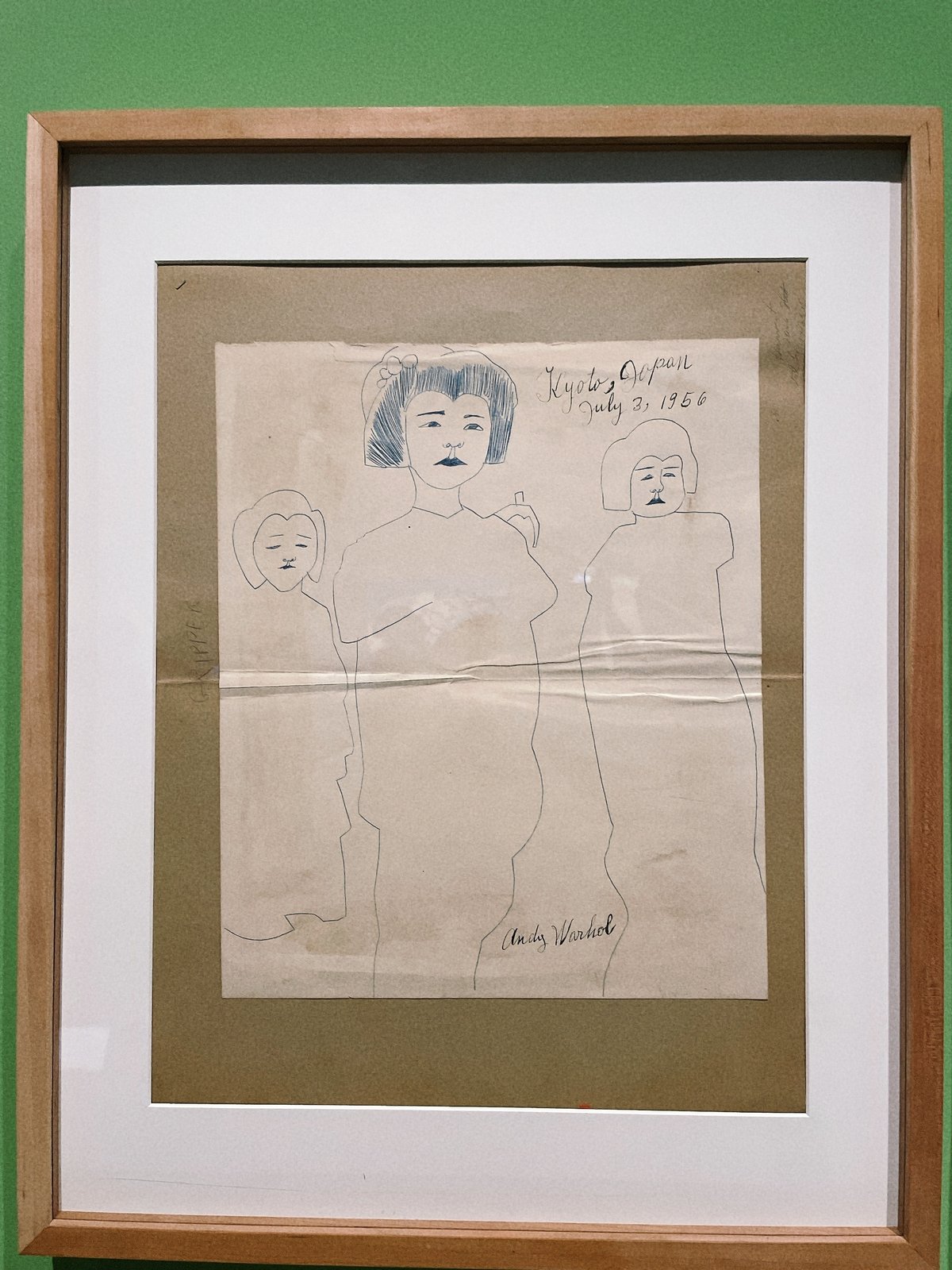

▼ウォーホルと日本そして京都

このセクションが大変興味深かった・・・!

1956年、自身への「ご褒美」として世界一周の旅に出たウォーホル。中でも、6月から7月までの約2週間を過ごした日本での体験は特別だったのだとか。カメラを持たずにスケッチブックに写生しながら旅の記録をしたそうで、京都滞在中のドローイングや地図、お土産などの資料も展示されていました。1974年に再来日した際にインスピレーションを受けたという「生け花」に関する作品も、いくつか展示されていました。

ウォーホルによって描かれた京都にまつわるスケッチが、数十年経った今、こうして京都の美術館にて展示されていて、それを間近で見ることができている———

尊く、ありがたいことですね。

▼『ポップ・アーティスト』ウォーホルの誕生

アメリカでポップアートが開花し、ウォーホルはそのムーブメントの中心人物の一人になります。全米の美術館はこぞってポップアートをテーマにした展覧会を開催し、ウォーホルの作品は瞬く間に世界に知れ渡ることになったのだそう。

▼儚さと永遠

日常生活に作品の題材を求めていたウォーホルは、1960年代以降、自身を取り巻く、その当時注目を集めた独創的な人々を描いていきます。子供の頃からハリウッドスターに憧れていたウォーホルは、1962年、マリリン・モンローやエルヴィス・プレスリー、エリザベス・テイラーといった有名人を題材とする一大肖像画シリーズの制作を始めました。その後10年も経たないうちに、ウォーホル自身が有名人となり、著名な俳優、アーティスト、ミュージシャン、作家、モデル、裕福なパトロンに囲まれるようになりました。彼らのほとんどが、ウォーホルの映画制作や肖像画を通して記憶され、永遠の存在となりました。

納得がいくまで、何度も取り直したのだそう

▼光と影

死と闇に焦点を当てた作品が並びます。晩年の作品「最後の晩餐」シリーズを通して、カトリック信者でもあったウォーホルの複雑な内面(矛盾に満ちた人物像)が見て取れるようでした。

〈最後の晩餐〉

敬虔なカトリック信者であったウォーホル(生前はあまり公にはされていなかったのだそう)が晩年に残した作品、〈最後の晩餐〉。

レオナルド・ダ・ヴィンチの描いたあの名画〈最後の晩餐〉をオマージュしたものになります。

ウォーホル作〈最後の晩餐〉は、原作が展示されているサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(イタリア/ミラノ)の向かい側にある建物(パラッツォ・デッレ・ステリーネ)でお披露目されたのですが、そのお披露目の日というのが、偶然にも、私が美術館に足を運んでウォーホルの〈最後の晩餐〉を目にした日と同日である旨を知りました。

なんて素敵な偶然。最後の最後で、再び尊い気持ちに包まれることになりました。

ご覧いただき、ありがとうございました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?