【AIFAからの贈りもの#14】いまここに集中できたら贈り物になる

このALOHAニュースレターの配信を始めてちょうど半年が経ちました。これまでは講座の情報、講座の参加者の感想などをお届けしてきましたが、もっとこんなことを取り上げてほしい!こういう情報がほしい!ということがございましたら、どんどんこちらまでご連絡ください!

読んでいただいているみなさんとより愛と笑顔あふれるニュースレターを作っていきたいなと思います☆どうか皆様のお力をお貸しください!!

◯目次◯

1. エピソード 「いまここに集中!」

2. AIFAでの学びを職場で活かしている事例

3. 11月カレンダー

1. エピソード 「いまここに集中!」

「前の職場は常に完璧以上のものを求められる。評価方法は減点方式。会議の場でも減点されないために何を話そう?何を言えば減点されない?そんなことばかり考えて、他の人の話なんて聞いちゃいなかった。でも、新しい職場はそうではなく、加点方式で評価してもらえる。だから、会議でも人の話をちゃんと聞いて発言ができるようになった。みんなが自由に意見が言える職場。結果としてパフォーマンスが上がった。」という話をしてくださった方がいました。

AIFAのコアコンピテンシーの中に「Be Present」”いまここに集中する姿勢”というものがあります。まさに上のお話に通ずるものがあるなと思いました。

なぜ? AIFAがコアコンピテンシーとして「BePresent」を掲げているのか・・・

私なりの解釈をお話します。

最初に話をしてくださった方の職場の会議には、きっと進行役の人はいたかもしれませんが、ファシリテーターが存在しなかったのではないかと思うのです。

実はというほどのことでもないですが、私はもともとの性格的に、人前で発言するときに「どう思われるかな?こんな発言バカだと思われるかな?」とすごく気にしてしまうタイプなのです。笑

でも、しっかり話を全集中して聞いてくれる人(ウンウンとうなづいたり、相槌を打ってくれる人)がいたり、話に対して建設的な質問や意見を言ってくれる人がいるとホッとします。

「良かった。私変なこと言わなかったんだな。ちゃんと意見が受け入れられている!」と思えるんです。

だから、ファシリテーターが「Be Present」”いまここに集中する姿勢”、そしてそれと並んで、みなさんご存知「Yes, And(受け入れ、それを起点に考えようとする姿勢)」を示してくれるだけで、安心することができるというのは本当にあるな〜と私自身感じています。

それらがAIFAが「Be Present」そして「Yes, And」を掲げる理由の一つなのではないかなと思っています。

”いまここに集中”し、”受け入れ、それを起点に考える”ことをコアに置いたファシリテーターがいると、良い場づくりができそうですよね。

もちろん参加者もそういうったことを意識できればより良い場に☆

ちなみに、AIFAが目指すコンピテンシーモデルはAIFAのHPよりご覧いただけます。

また、駆け出しファシリテーター(まさに私!)にありがちなことなのですが、目の前の人の話を聞いているようで、「あ〜こういう時に良い質問があったはず!」と自分の頭の中の引き出しを探しまくっていたり…

それがいけないというわけではありません。ファシリテーションには経験ももちろん必要です。最初から目の前の人に全集中して、話を聞いて自然に出てくる質問や意見を出せる人ばかりではないと思います。経験を積んで、少しづつ目の前の人に全集中できるようになっていけると良いな〜と思います。

とまあ、とりとめのない話になってしまったのですが、

AIFA的ファシリテーターへの第一歩として”いまここに集中”し、”受け入れ、それを起点に考える”ファシリテーターを目指しませんか?

(私も絶賛修行中です!一緒にがんばってくれる仲間を随時募集中!)

2.AIFAでの学びを職場に

AIFA認定ファシリテーター養成講座6期生として学ばれた(現在引き続き7期生と一緒に、学びを続けられていらっしゃいます。)

河上光(ひかさん)さんが、さっそくAIFAで学んだことを職場で活用されました!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

AIFA6期生のひかです。

今回はAIFAで学んだことをどんな形で職場に生かしているかをご報告します(^^♪

私は小さな私立大学の職員です。

ひかるちゃんには8年前から大学全体で研修会を開催していただいていて、ありがたいことに「Yes,And」を知っている人が多い職場にいます。

ただ、「知っている」「わかっている」「できる」「身につけている」この学びの4段階で考えると、頭でわかるまではなんとかできても、「身につけている」の状態になるにはそれなりの時間と訓練が必要と感じます。

私もまだ勉強中で身につけているとはいえませんが、Aさんもそんなお一人でした。もともと人とのコミュニケーションが大の苦手と言われる方でしたが、学生達にも一生懸命丁寧に対応してくださる誠実な職員さんです。知的な方なので「Yes, And」の意味や効果は、研修を通してすぐに理解されていました。

ただ、他の人の言動にはすぐにYesできても、ご自身の言動には評価がとても厳しく、Andというよりも「No, But, Bad」くらいの勢いで自分にダメ出しをしてしまう癖をお持ちでした。頭で理解していることと感情の折り合いがつかなくて、わかっていてもできないジレンマで、時々とてもお辛そうでした。

そこで、仕事のミーティング前にアイスブレイクとしてAIFAの

ココロのイロハンドブックを使わせてもらって桃太郎や浦島太郎のココロのイロを部署のみんなで考えてみました。同じ登場人物でも、受け取る人によって感じ方が違い、状況や時間経過で同じ人物でもイロが違ってくることがわかります。

職場で「感情」に視点を置くことは、今まで必要ではないと捉えられてきましたが、行動特性からのココロのイロに着目することで「今はどんなイロだろう?」と俯瞰してその時の感情に気づくことができます。暗闇にしか思えなかった状態にもいろいろなココロのイロが含まれていることに気づけます。

書籍や書類に囲まれた無機質な職場では、ハンドブックの可愛いイラストも気持ちを和らげてくれるようで、登場人物のイロを考えながらAさんも笑顔になっていました。

「Yes, And」や「ココロのイロ」の他にも、「GROWモデル」、「心理的安全性」、「Take-risks」、「Co-create」など、AIFAで学ばせていただいたことが職場のチームビルディングに役立っています。

Aさんがいる部署は、静かに個人で作業をすることが多い職場だったのですが、Aさんが自分の良さに気づけるよう、思い切って全員参加の企画を考えてもらうことにしました。そこで出てきた案が、学生向けの新しい講座企画で、まさにAさん達にとっては「Take-risks」のドキドキ初体験企画。

ドキドキ企画も、「GROWモデル」を考えることで他のメンバーと常に目的を共有し、今あるリソースの中で自分がとれる行動や計画に注力することができます。

また、「失敗は学びのチャンス!」「少々うまくいかないこともみんなでカバーしあう」を前提とすることで、「心理的安全性」が少し高まりAさんの緊張も和らいで、自分が完璧でなくてもみんなが助けてくれる…と少しずつ思ってもらえているようです。

今は10月末の講座開催に向けて毎週目的の見直しと各自の振り返りを行っていますが、確実に以前よりも活発に意見が出るようになりました。チームで学び実践することは、一人で学ぶよりも刺激が多くなり「わかっている」から「できる」「身につけている」までの繋がりの速度を速めてくれるように感じています(*´▽`*)

AIFAで学べたことにとても感謝しています。今後は他の職員研修でも取り入れていく予定なので、どんな結果が出るか今から楽しみです( *´艸`)

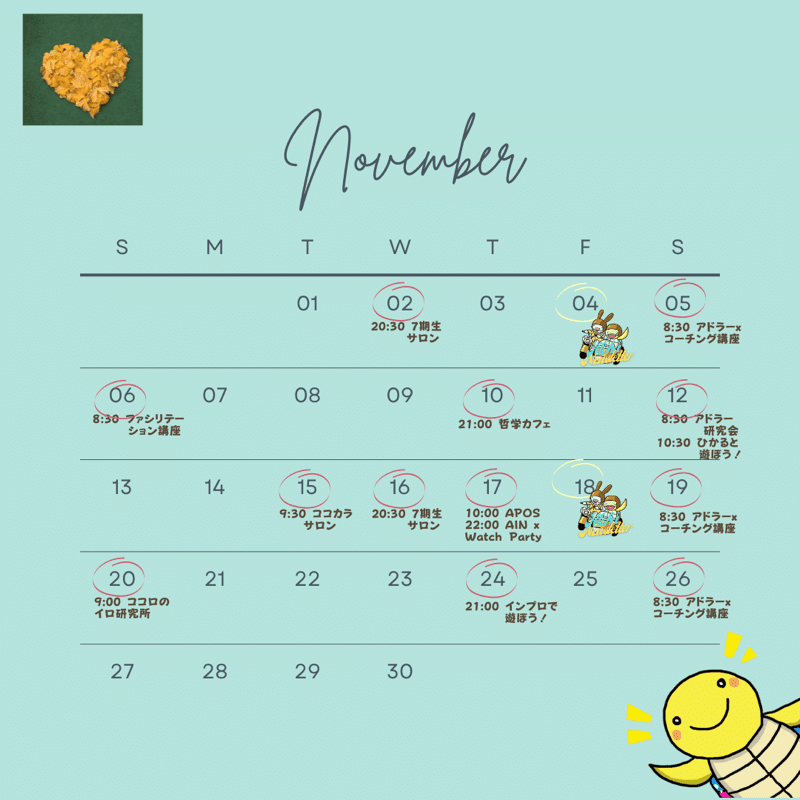

3. 11月カレンダー

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆Facebookのページはこちらにあります。多種多様な講座やサロンのご紹介、講座からのふりかえりなどがアップされますので、ぜひ、ご登録ください。https://www.facebook.com/aifa8Instagramでは、わかりやすく解釈されたサムネが人気です。https://www.instagram.com/aifa_yesand/

Twitterでも講座やサロンのご案内、また、日々のAIFAの情報をお届けしています。お気軽にフォローしてください。

https://twitter.com/AifaYes

ココロのイロ研究所のホームページはこちらになります。

実践型心理学LIVEを毎月1回開催するほか、ココロとカラダの健康へのヒント、子育て中のみなさんへのサロンなど、展開しています。

https://www.cocoronoiro.com/

ココロのイロ研究所の運営母体、一般社団法人アプライドインプロ協会のホームページはこちらになります。

学びの場を創る方々への健全な心の在り方と姿勢づくりを目指し、自信をもって学びの場にのぞめるための知識と技術を提供しています。

ぜひ、こちらから覗いてみてください。

https://www.ai-fa.org/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

一般社団法人アプライドインプロ協会 通称AIFA(あいふぁ)

代表 樋榮ひかる

ニュースレター担当 長門愛香

Mail:aifa.yesand@gmail.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?