アントンチェーホフ 「ともしび」 書評

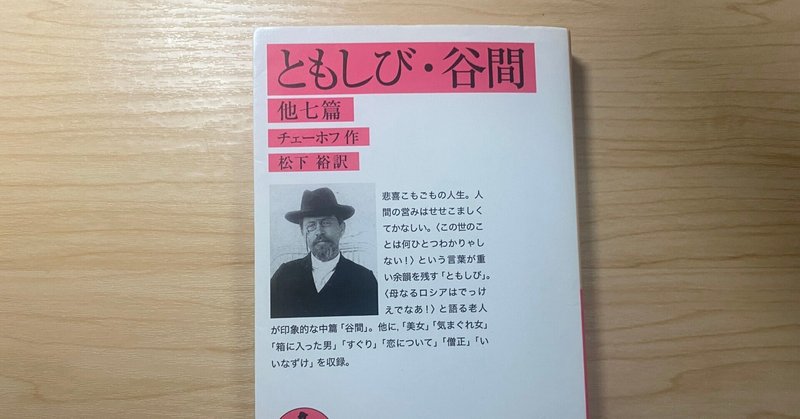

岩波文庫から出ている、アントンチェーホフ著、松下裕訳の「ともしび・谷間(他七篇)」の中の、「ともしび」を読みまして、非常に面白かったので、あらすじと感想文を書きました。

チェーホフといえば、戯曲が有名ですが、短編小説の名作も数多く残しています。

チェーホフの書く小説は、ドストエフスキーやトルストイが書くような、重厚な内容ではなく、軽快でウィットに富んでいて読みやすいので、ぜひおすすめです。

※ネタバレが含まれますので、気になる人はあらすじを読まない方がいいかもです。

「ともしび」 あらすじ

技師のアナーニエフと、その助手の学生フォン=シテーンベルグはバラックに泊まりがけで鉄道線路の敷設に携わっていた。夜中に道に迷った「私」はそのバラックに助けを求めたところ、二人は快く迎え、懇意になる。3人は、土手に上がり、少し離れた場所にある何十ものバラックのともしびや、敷設されつつある線路を眺めていた。技師と学生は、そこで哲学議論を繰り広げる。学生は生の儚さを嘆く。

今僕らは鉄道を敷設していて、こんなふうに佇んで、哲学論議をしたりしているが、それこそ2000年もすればこの土手だって、激しい労働で今頃ぐっすり寝込んでいるあらゆる人間だって、塵さえ残らないでしょうからね。じっさい、恐ろしいことですよ!

それに対し、アナーニエフは若い頃にも自分はそのような考えを持っており、自らの経験を通じて、その思想は怠惰で愚劣であることがわかったと学生に説く。そこから、話は、アナーニエフの過去の恋物語へと展開していく。

大学を卒業したアナーニエフは、故郷をぶらついていると、思い出の場所であった「※あずまや」で、中学時代のマドンナであったキーソチカに偶然出会い、昔話や、現在の同級生たちの話で盛り上がった。キーソチカは保険会社勤めの夫と結婚しており、暮らしぶりも悪くないそうであったが、その表情にはどこか暗い影があった。

話し相手が欲しかったキーソチカはアナーニエフを家に招き、そこで毎日の暮らしが退屈で、まったくやりきれないと嘆く。

アナーニエフはキーソチカに欲情し、口説こうとしたが、現在の生活に絶望しひたすら泣き続けているキーソチカを前に、口説くどころではなく、結局その日は夜中に帰ることになった。

彼はホテルに帰ろうにも辻馬車が全く捕まらず、ぶらぶらした挙句、しかたなく例のあずまやに戻り、暗闇の中で孤独感に浸っていた。すると、そこへ泣きじゃくるキーソチカが逃げてきて、今の生活にどうしても耐えられないので夜逃げするとアナーニエフに明かし、母のもとに送って欲しいと懇願する。

キーソチカの母のもとへ送る道中で、泣きじゃくっていたアナーニエフは涙が収まり、落ち着き出した。さらに、夜逃げを諦めて夫の元に帰ると言ったが、アナーニエフはそれを引き止め、愛の告白をし、二人は関係を持ってしまう。

すると、キーソチカはアナーニエフを心から愛してしまう。だが、アナーニエフは一夜限りの関係を求めていただけであったため、すぐに冷めてしまう。彼は次の日に駆け落ちすることを約束したが、それを反故し、列車に乗って逃げてしまう。

列車の中で彼は、自分が抱いていたペシニズム、すなわち「あらゆるものはいずれ塵に返る儚き存在であり、人生は無意味である」という哲学が、非道徳的な行為の正当化に使われているにすぎないと気づく。彼はキーソチカのもとに引き返し、彼女に懺悔をして別れを告げたところで、彼の恋物語は完結する。

学生は技師の主張に耳をかさずに、寝てしまい議論は終えてしまう。次の日私は、二人に別れを告げ、朝霧の中で「この世のことはなにひとつわかりゃしない!」と嘆いた。

ーーーーあらすじ終わりーーーー

「ともしび」 感想

社会でも、だいたいの仕事はしばらく経てば跡形も残らなくなる。退社して数年経てば、いたことすら忘れられてしまう。

大体の人はこの物語の学生のペシニズムにある程度は共感するのでは無いかと思う。私も同じような思いに駆られたことは何度もある。

だが、大抵の場合、やるべき仕事や勉強から逃げる言い訳として人生の無意味さを自分にすり込んでいるだけでそれは思考停止でしかない、ということをこの物語を通じてチェーホフは伝えたいのだと思う。

いわば、人生の無意味を嘆いている人は、安易でかつ、悪い意味で万能なこの考えに浸ってしまい、自ら人生の意味を作り上げるという作業を放棄してしまっているというのである。技師の言うことはもっともである。

しかし、哲学議論が繰り広げられた翌日、技師たちのもとへ一人の貧乏な百姓が訪れた。百姓は親方からボロボロで使い物にならない釜を売り捌くように命令されて、技師たちのもとへ売りに来たというのだが、技師たちは罵声を浴びせて追い払った。

これを見た後に「この世のことはなにひとつわかりゃしない!」と主人公は嘆いてこの小説は幕を閉じるのであるが、ここでの、主人公の心理としては、技師の披露した哲学はそれ自身立派であるが、本人の道徳規範がまったくなっていないと感じ、興醒めしてしまったのだろうか。

哲学議論の末のオチが「なんにもわからねえ」というのは、物語的にどうなのかと思ったが、わからないことそれ自体が真実であるというメッセージにも捉えられた。

また、チェーホフが読者に独自の哲学を持つように委ねたようにも捉えられる。生きる意味は個人の経験の結実からでしか得られないと、技師も述べている。思想をいっぱしに語る前に、目の前の人生を生きる。さまざまな経験を通して得られた思想こそ系統立った生きた思想である。耳が痛い話である。

ここまでつらつら書いていくと、暗くて、説教くさい小説のように感じられるが、各所にユーモアがちらほら見られ、喜劇を見ているような、あるいは滑稽話を聞いているような感じがして、暗い気分にはならず楽しく読み進められた。

そんなに長くない小説だがハッとさせられるような教訓も多くあったため、まだ読み込めそうである。

ーーーー感想終わりーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?