モノが素材と道具になったとき

私たちAATISMOは、コクヨデザインアワード2016において「素材としての文房具」という作品でグランプリを受賞しました。

コクヨデザインアワードは、使う人の視点で優れた商品デザインを広く

ユーザーから集めて、商品化をめざす国際コンペティションです。

昨年は世界54カ国から1,377点の作品が集まると共に、

「カドケシ」「なまえのないえのぐ」「本当の定規」など過去19個の受賞作品を商品化しています。

これからもみなさまのアイデアを一つでも多くカタチにしていきたいと思っております。

出典:https://www.kokuyo.co.jp/award/about/

・「素材としての文房具」について

始めに、その時の私たちのアイデアについて紹介します。

鉛筆、定規、消しゴムを長い棒状にして、ホームセンターにある木材や金属の部材のようにしました。好きな長さに切って使ったり、新しい道具の素材にもなります。現在、私たちのまわりには様々な文房具が溢れていますが、元々は枝で地面に模様を刻むような素朴なものだったはずです。その後素材に手が加えられ道具が作られてきましたが、その道具自体をもう一度素材としてみることで、新しい物と人の関係が作れるのではないでしょうか。 あなたは素材としての文房具をどう使いますか?

・アイデアの始まりはテーマから

コクヨデザインアワードでは、毎年異なるテーマが定められていますが、2016のテーマは「HOW TO LIVE」でした。そして、テーマと一緒に与えられたテキストが以下のようなものです。

モノがあふれている現代。本当に必要なものは何なのか。

あらためて考えなければならない時代にきています。

手に取る前に、自分の人生や暮らしに、

なぜ、それが必要なのかを立ち止まって考えてみること。

それは、生きることそのものを見つめ直すことでもあります。

作り手も同じです。あなたの生き方や暮らし方を

見つめた上で、生み出されるモノたち。

それは、使う人に、あたらしい生き方や暮らし方のヒントをくれるかもしれません。

どのように生きるか-その想いの先に生まれるデザインを、お待ちしています。

出典:https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/industry/20160421.html

デザインコンペなのに、生き方を問われるというかなり壮大で難解な投げかけです。これからを生きる上でモノとの関係を今一度見直す必要がある。そしてそれをモノで表現する。といった、一見矛盾するお題に答えなくてはなりません。

そこで、私たちはそもそもモノとは何か、そして人間とモノの関係について考えてみることにしました。

・モノの始まり

みなさんの周りを見回してみれば、数多くのモノに囲まれていることがわかると思います。そして、それらは殆ど全てが何かを行うためのモノ=道具であると言えるでしょう。

机は物を置いたり作業をするための、椅子は座るための、コップは液体を飲むための、そして筆記用具は文字や絵を書くための道具です。一見、何の役にも立たないオブジェですら、空間を飾るという意味で立派な道具といえます。

現代の私たちにとっては、モノ=道具は買う物で、基本的にそれ自体で完成しています。ただし、一部の人、及び、昔の人にとっては、道具とは身の回りにあるモノから自ら作り出すものでした。その道具を作るためのモノ=素材と考えることができます。

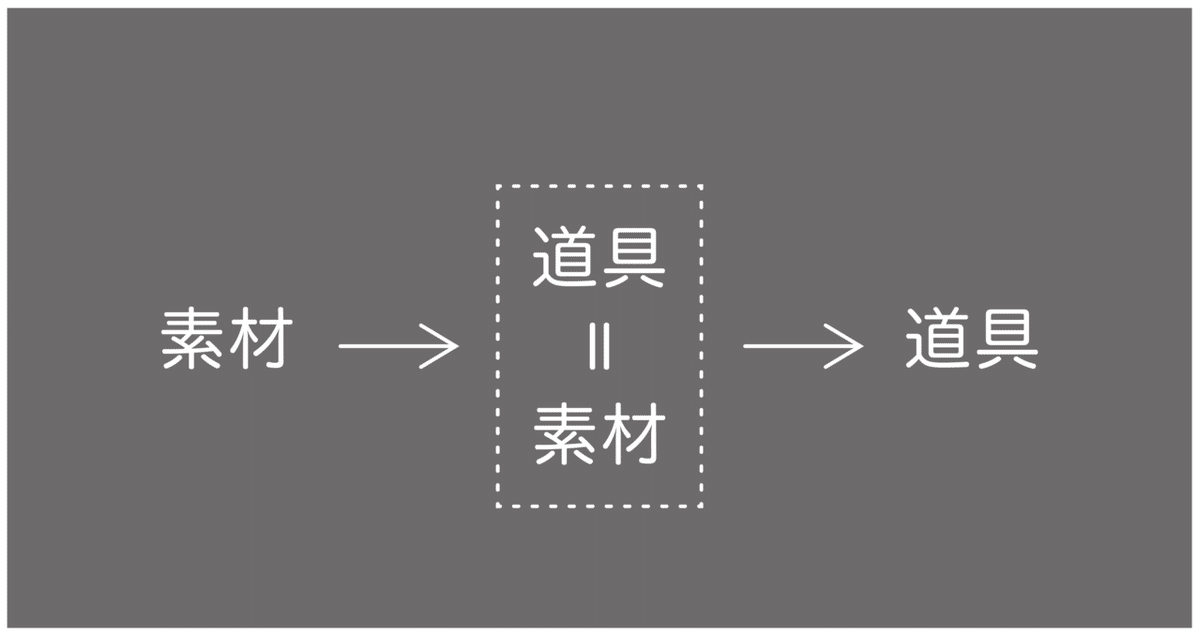

フランスの哲学者ベルクソンが「創造的進化」の中で人間をHomo Faber(工作人)と定義した様に、人類の始まりは、木を降りて四足歩行から二足歩行になり、これにより手が自由に使えるようになったこと。そして、その手で石や木を素材として道具を作ったことと言えます。その時に、モノも素材と道具の2種類に分かれたと考えることができるでしょう。

・素材と道具と文房具

現在の文房具は私たちの生活に欠かせない道具として、様々な機能や形に発展を遂げてきましたが、もともとは、枝で地面に模様を刻んだり、壁に石で色をつけるような、素朴なものだったはずです。

表現に適した「素材」を発見して使用したり、そこに手を加えることで、「道具」は作られ、ここまで発展してきました。

それらを踏まえて「素材としての文房具」で提案したことは、今までは最初に素材があって、そこから道具として作られてきたモノ、その道具自体を再び素材として見做す、ということでした。

身の回りに道具として完成されたモノが溢れている時代だからこそ、その道具をレディメイドの素材として見直すことで、人とモノの新しい関係が築けるのではないか、そんな問いかけをすることが私たちのメインコンセプトでした。

そのことを端的に表現するために、身近な文房具である鉛筆・消しゴム・定規といった道具を、ホームセンターにある棒材の様に長く伸ばすことで素材に変え、プレゼンテーションを行いました。

・最後に

このアイデアを考えた時に頭にあったのは、中世ヨーロッパで、廃墟となっていたローマ時代の遺跡から大理石の柱などを素材として部材再利用(スポリア)していたこと、宮崎駿の「ナウシカ」で滅びた文明の遺物からセラミックやエンジンを切り出していたシーン、また、最近の建築でもリノベーションが脚光を浴びていたことなどもありました。

(Basilica di Santa Maria in Cosmedin, Roma)

それらは意識的にせよ無意識的にせよ、既製の道具を素材として見做す行為だということができます。その様に世界をみている人は既にいる、ということです。

プレゼンテーションの最後は、「あなたは素材としての文房具をどう使いますか?」と問いかけをすることで終わりましたが、本当の問いかけはこの文房具をどう使うか、ではありません。

"身の回りのモノが全て素材だと考えた時、あなたはどうやってそれらを使って生きていきますか?"

AATISMO 海老塚

*画像引用リスト

https://www.kokuyo.co.jp/award/archive/prizepast/2016.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Draw_in_sand.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_painting.jpg

https://unsplash.com/photos/xP0gM0Dh-MY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?