カナダ留学日記54 読書を始めた

12月23日金曜日。この日で2022年の語学学校は終了。1週間のクリスマス休暇に入る。最後の1日!頑張るぞ!と思っていたのだが、生憎の猛吹雪で学校は休校に。前日木曜日の夜から既に天気は崩れており、朝起きた時には外は、まさにスノーストームといった感じで、真っ白になっていた。このことを見越して、学校から自習用の課題が出ていたのでいつも通りの授業の時間に合わせて取り組む。こういう日はラッキー!と思って寝たくなちゃうが、最後の1日だし…と思って頑張った。課題は、IELTSの模擬テストのライティングとリーディングセクションだ。ライティングに関しては、パスウェイのコースで死ぬほど鍛えられたので、そんなに難しくはなかった。ただ、1時間のうちに2つの文章を書かなくてはいけないので、時間配分が難しかった。何事も不慣れなことには苦戦してしまう。リーディングに関しては、もう圧倒的に時間不足であった。1時間のうちに3種類の記事を読んで、40問の問題に答えなくてはいけない。パスウェイのリーディングテストは、90分で10〜15問ほどの問題数(ただし文章で答え、要約も書く)だったので、この差は大きかった。ELTSのテストは1問1答形式で、記号で答えられるのでそんなに手間ではない。手間ではないが、時間が限られているので、ゆっくり文章を読んだり再読したりする時間が確保できなかった。パラグラフの最初の1〜2行だけ読んでメインアイディアを拾って行く、飛ばし読みのような技術「スキミング」、問題を読み、特定の情報(単語や数字)を文章中から探し出す「スキャニング」、という技術をパスウェイ中に教わったが、まさにこれを活用しないととてもじゃないけど終わらせられない。問題形式にも慣れていなくて、余計に時間がかかってしまった。見直しをせず、一つの記事に20分という時間配分で突っ走ってみたが、全体で10問もミスをしてしまった。練習が必要である。ちなみに、文章の難易度はそんなに難しいものではなかったと思う。もちろん知らないボキャブラリーはあるが、文章は読みやすかった。ただ、圧倒的に時間が足りない。私のリーディングは遅すぎる。2022年最後の日に、リーディング力の圧倒的不足を実感した。

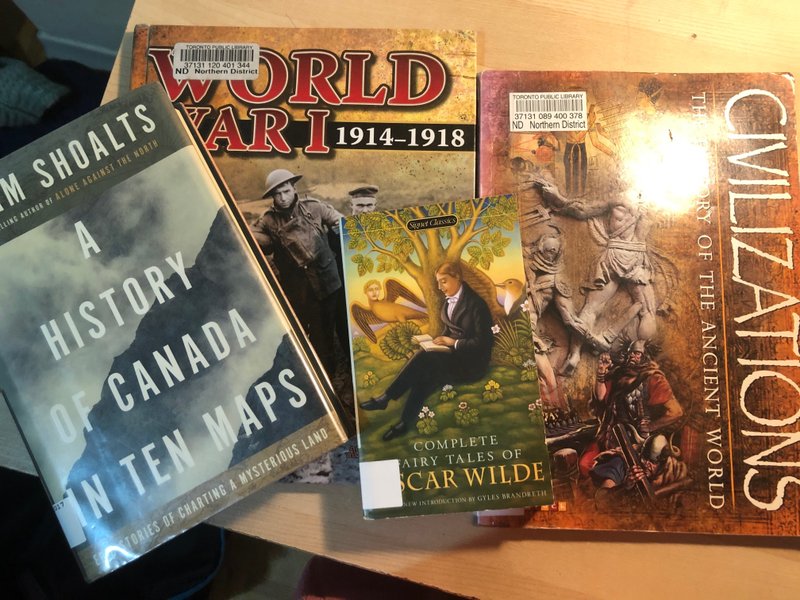

元々リーディングが弱いのはわかっていたので、この休暇中に英語で読書をする習慣をつけようと、図書館で本を借りてきた。本、といっても子供向けのものである。大人向けの小説は難しくてまだ読めない。

話が難しかったり、長かったりして、全部は読むことができなかった。

オスカーワイルドの短編集はすごく良かった。「幸福の王子」を読んで、ツバメの健気さに泣いてしまった。有名な童話であるし、道徳の副読本、絵本やアニメを見たことがあったのでなんとなく話は知っていたのだが、原文で、最初から最後まで読むと、また物語の解像度が上がった。そもそも私はどうしてあのツバメが冬になるまで一羽だけ街に残っていたのかを知らなかったし、不思議に思わなかった。私の記憶の中では「ツバメと王子様が出会う」ところから物語が始まり、「それが当たり前」という先入観で物事を見ていたので、そこに至るまでのそれぞれの事情は目に入ってこなかったのである。

物語を読んで、ツバメが、夏の間に河原に生えた葦の一本の美しい姿に恋をしたことを知った。「君のことを好きになってもいい?」と葦に聞くツバメ。風に揺られて頷く葦。そこに言葉はないのだが、ツバメにとってはそれで十分で、川の水に触れながら葦の周りを飛んで彼の愛を伝える。そのシーンで、私は一気にツバメを好きになった。このツバメは「愛する」ということをよくわかっていると思った。結局、ツバメは秋頃まで葦と過ごすのだが、他の仲間たちがみなエジプトに旅立ってしまったので、寂しくなって葦に別れを告げる。一緒に旅についてきてくれない?と提案するのだが、葦は風に揺られて首を振る。君は僕を弄んだのか!と憤慨するツバメ。ちょっとお馬鹿にも見えるが、純粋にも見える。私とは感性が違うのだ。そんなこんなでエジプトに1羽で旅立つことにしたツバメ。出発の準備のために寄った街で、幸福の王子様(像)に出会う。

王子様が泣いている姿を見て、ツバメは胸を打たれる。ここも、ツバメの感性だと思う。ツバメは人間にそんなに興味がないのだが、(子どもにいじめられてこともあるし)王子様が貧しい人々を想う心に負けて、1日、1日、と旅立ちの日を先のばしにして彼を手伝うことにする。王子様が「ツバメさん、お願い」という度に、「僕はエジプトに行きたいんです。」と言う。「今頃仲間たちは、エジプトでピラミッドを見て、王様の棺の中で眠ったりしてるんですよ。」とか「パピルスの茂みのそばでカバ寝ていて、金色のライオンが水を飲んでいるんですよ。」とかエジプトの美しい風景を語って聞かせる。早くそこに行きたいと。でも、最後には、「でもあなたのためにもう1日だけここにとどまりましょう…」と言って折れてくれる。そう、「あなたのため」なのだ。人間たちのためではない。それが、私がこの本を読んで衝撃を受けたところである。王子様の「かわいそうな人間たちを愛する」姿勢に絆されて、ツバメも自分を犠牲にしてくれたのだ。

王子様が、私の目に入っているサファイアを貧乏な人に持っていってくれとツバメに頼む。「目を取るなんてできない」とツバメは泣く。でも王子様のお願いに負けていう通りにしてしまう。ツバメが帰ってくると、王子様はもう片方の目のサファイアも持って言ってくれとお願いする。ツバメは、そんなことできません、あなたが何も見えなくなってしまうから。と断る。エジプトに言って、また来年帰ってくる時に、王子様が失ったルビーとサファイアの代わりの宝石を二つ持ってくるから、と提案する。読んでいるとわかるのだが、ツバメは最初から最後までずっと王子様の身を案じている。でも、王子様は人間たちのことしか見ていない。そんな王子様のために、やはりツバメは自分の身を捧げてくれる。

両目のサファイアを失って、何も見えなくなった王子様の元にツバメが戻ってくる。

「あなたはもう何も見えなくなりました。」「だから私はずっとあなたのそばにいます。」

このセリフで私は泣いた。こんなセリフを一生に一回言える人がこの世に何人いるだろうか。王子様は、「あなたはエジプトに行って!」とお願いする。でもツバメは、「私はずっとあなたのそばにいます。」と同じセリフをもう一度繰り返す。王子様にお願いされて、言う通りにしなかったのはこの一回きりだったと思う。ツバメは、目が見えなくなった王子様の肩に留まって、彼を慰めるために世界中の美しい景色の話を聞かせる。でも、それでも、王子様は、貧しい人々のことしか考えていない。今度は、自分の体の金箔を剥がして人間たちに届けてあげてくれと頼む。ツバメは自分がもうすぐ死ぬことをわかりながら、ずっと王子様のために働く。寒くなって、一生懸命翼を動かして体を温めようとしているツバメの姿がまた泣けた。

もういよいよ死ぬ、となった時、最後の力を使ってツバメは王子様の肩に飛ぶ。さよならを言う。「最後にあなたの手にキスをしていいですか。」と聞く。王子様はツバメがエジプトに旅立つもんだと思って喜ぶ。無垢で、純粋で、優しくて、世間知らずな王子様である。そして、「手ではなく、唇にキスしてくれないか、私も君を愛しているから」と言う。ツバメの全てが報われた瞬間ではないだろうか。

この本を読んで、私は英語で書かれた文章を、翻訳された日本語ではなくて、英語で読む素晴らしさを感じた。道徳の副読本で読んだ時よりも、ずっと心に刺さった。英語の文章を読むのは苦手だが、それでも「知りたい」「続きが読みたい」という気持ちを持たせてくれた本である。

この本は、表紙のデザインがとても素敵で一目惚れして借りた。読んでみると、カナダの寄宿学校に入れられたインディアンの子どもが必死で学校から逃げる話だった。日本にいた時、赤毛のアンのドラマ(原作ではなく、二次創作要素が入っているやつ)を見たのだが、その物語の中にも寄宿学校が出てきた。家族と引き離され、ひどい虐待をされながら無理やり英語を学ばされるインディアンの子どもたち。この本は、主人公が学校から逃げ出すところから始まるのだが、その途中でさまざまな動物に出会ったり、見守られたり(?)しながら話が進む。ワクワクする冒険譚ではなく、読者はただただ過酷な環境で必死に故郷を目指す子どもの姿を追っていくことになる。完全なるフィクションではなく、歴史の中で、実際にこういう逃走劇があったんだろうな…と思わされた。自分の家がどこにあるのか、どれくらいの距離があるのか、そんなことも知らないまま、ただただ必死で歩き続ける主人公。これは「無謀」である。「いつか、家に帰るぞ」という希望だけが彼の原動力である。持病、栄養状態の悪さ、飢えと寒さに苛まれ、彼はついに家に帰ることはできなかった。

この本は、初めて私が最初から最後まで読み通せた英語の本である。まさかこんなに重いストーリーだったとは思わなかったが、「娯楽」以上に心に残るものがあった。

クリスマス休暇で、ゆったりとした時間の中で図書館に入り浸れた時間はとても有意義なものであった。やはり、読書は私の人生に必要不可欠である。現在(1月)は学校がまた始まって忙しくなり、読書の時間も減ってしまったが、少しずつでもまた読み進めたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?