冬の下呂旅1 縄文人編

まあ、お祝いとしておら縄文人になる!

って思い立って出かけてきました。なので俳句幼稚園をさぼってます。

降りた駅はここ。実はこの駅に降りるのは人生初。駅にお迎えのタクシー🚕が既に待って頂いてました。

飛騨金山駅からタクシーで向かう事多分30分位。到着です。

着いた場所はここ。

ここは飛騨金山巨石群 (岩屋岩蔭遺跡 いわやいわかげいせき)です。

さっくりお話すると、ストーンヘンジの様に石で暦を表していたという事が発見された場所です。

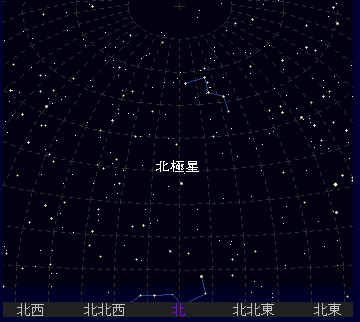

早速ガイドさん(この遺跡の発見者)が一番平地にあるおおきな石の説明をしてくれました。ここでは北極星(北斗七星)の場所を観測する場所だったと考えられています。

え?北極星って同じ場所じゃないの?と思うあなた。正解!

北極星の場所は変わらないじゃん?ってなるのですが・・・

これで季節がわかるんです。そう、ぐるぐるする北斗七星がわかるから。

北極星を中心に季節のお知らせの北斗七星が真上なら春、見えないなら秋。季節の変わり目そのものは春は草木が芽吹くとか秋は葉っぱが落ちているとかその季節になればわかるけど・・・あとどれ位で秋なのか春なのかわからない。しかし動く北斗七星が地平線に近づけば秋の進み具合がわかりますよね?また離れれば暖かくなる。とてもわかりやすいぞ。

さて、これで夜の観測は大体の季節の移り変わりはわかりますが・・・

そして、この暦の最大の弱点があるのよ。

細かい移動がわからない(・ω・)そう、精密度が低いのよ。

だだっ広い空を相手にどの辺?って難しいじゃない?

じゃあより細かく季節の移ろいを知りたいそこの縄文人!必見!

太陽を使おう!(・ω・)👉それな!

この点々って見えるものは実は光が差し込んでいるからできています。

この角度40度。これが冬至の太陽の位置を表しているという事を頭にそっと置いておいてくださいね。因みにこの日は12月11日。冬至の12月20日まではまだ少し先。

そして向かう先は先ほどの場所から少し離れて・・・

陰で見えづらいので、露出最大限にしてみましたよん(・ω・)

この岩、なんだか傷が2本ありますよね?これについてガイドさんからの禍々しいお話が始まります。

この二本の平行線と上の線の少し横に楕円のくぼみが実は3つあります

(写真では大きいものが良く見えます)

この線は実は夏至を知るための場所ですよという、まあ看板と言うか目印だそうです。季節は真逆ですが岩の間に入ってみましょう。

差し込む光が地面にスポットライトの様に当たるその大きさで夏至がわかるというもの。平行線の傍の楕円は実はその差し込む光の形と同じ大きさで凹んでいます。つまり、だんだん大きくなってこの大きさになったら夏至だよ(・ω・)と。北斗七星より、大きさで判断できる分より細かい季節の移ろいがわかるという。

観測方法もいくつか作られていて、先ほどの日が射す以外もあります。

暗いから夏ではないってのがこの時点で判明。

それくらい陽の入り方が季節で全く変わってきます。

穴から見た景色。奥深くに光が差し込んでくるのが夏至の時だけ。今は入り口付近から覗いた景色なので外の明るさに助けられています。このど真ん中に太陽がやってくるそうです。

石の間にしゃがむと太陽の出方がわかりやすくなります。

この座る位置指定で何がわかるかというと夏至の前後もわかります。

おまんじゅうみたいな石(前の写真右側)の上から太陽が出てくるのでその出方(右側真ん中と太陽のでる場所が異なる)でもう夏が終わりだわってのがわかるようになっています。今なんて暑いからいつまでも夏みたいに感じてしまうけど、ここで座れば気温関係なくもうじき秋かぁと思えるんでしょうね(・ω・)

さて夏至だけでなく、冬至も知りたいと思うのは縄文人心。冬至どうする?

で、同じようなシステムで今度は冬至の太陽を岩と岩の間に通る事で伝えるというもの。このまま見ていればかなりこのV字の一番先に近しい位置に太陽が沈んでいきますが、残念ながら少し急ぐ旅。日没までは確認できませんでした。

農耕もやらない縄文人、暦がなぜ必要なのか?が問題なんですが、季節ごとに食べ物が異なるという事が暦でわかれば狩りに行くのも楽ですよね。

ただ山間には陽がさんさんと降り注がないし、なにせ地平線が無い。つまり太陽がどれ位出ているのか全くわからないから、このわずかに当たる太陽光で判断出来るように頑張っていたのかも知れません(・ω・)

さて、また元の場所に戻っていきましょう。

一番初めに北極星を探した場所から山の中腹までやってきました。

陽がここも当たっていますねぇ。真正面が太陽だよ!

ターン‹‹\(´ω` )/››‹‹\( ´)/›› ‹‹\( ´ω`)/››

日の射す先には何やら禍々しい木の柵がありました。

ここに入って大丈夫なの???って感じがします。

整備はされているものの、この岩、どうやってここにあるの?と思う位傾斜面に組んだようになってます。(・ω・)

夏の間はここに光は差し込んできません。なので今は夏じゃないってのはわかるかと。ここはガイドさんが居ないと中は入れません(・ω・)

ここは村娘をさらうからと恐れられていたヒヒという生き物(縄文人であろう説)がいて、そのヒヒを退治しようとしたらこの岩の中に逃げたという伝説があるそうです。夏場は真っ暗ですが、冬至の頃は逆に明るい内部。

夏場は中が暗くて蝙蝠さんが子育て真っ最中ってのもあり人が来ないのかも。🦇

この中であるスポットだけが光が当たり、そこで冬至と春分・秋分がわかるようになっているそうです。

さて、振り出しに戻り・・・・当初の光の当たり具合を見てみましょう。

冬至の頃の矢印の奥、しっかり光が差し込んでいます。この仕組みと同じ仕組みで先ほどの神社の裏まで陽が差し込んでいます(*'ω'*)

さて、これでガイドは終了となりました。次回是非冬至に登りたいなぁ。

書籍も買い込み復習と次回の予習です。

思いのほか健脚だったので時間が余り、少し寄り道をしてもらい・・・

岩屋ダムに案内してもらいました(*'ω'*)

岩屋ダムは飛騨川の支流馬瀬川に建設され、木曽川河口からおおよそ140Km上流の位置にある多目的ダムです。つまり発電と貯水というマルチプレーヤー。

ここのダム、壁が岩でできている珍しいダム

さてさて、朝からお出かけしておりましたのでお昼ご飯となりました。

午後からもまた別のガイドさんがここ金山を案内していただきます。

さて、まだまだ続きますよ。

続きはこちらからどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?