亜南極ケルゲレン諸島に行って参りましたクッキー(2/2)

ケルゲレンクッキーの後半です。前編はこちら

恐竜博物館に行って参りましたという名前のお菓子は調べても出てこないのでもしかしたら幻だったのかもしれません。知ってる人いたら連絡ください。

ペンギン調査の話(と見せかけて準備の話)

「ペンギン来る〜!?」

「ペンギン来る〜!?」

ガチャッ

「まだだよ〜」

ケルゲレン諸島の基地は前編で説明した通り犬の口元にありますが、研究者の人たちはケルゲレン諸島のあちこちに用事があるのでそこまで出向かなくてはいけません。犬の鼻あたりの平地に用事がある人は徒歩で行き、島の反対側に用事がある人は船でいきます。

ケルゲレン諸島内には基地以外にも20箇所以上のいろいろな場所に拠点となる小屋が建ててあるので、研究者たちはそこで寝泊まりしながら調査を行います。調査が終わったら基地に戻ってきて、取ってきたサンプルで実験をしたり、長い休日を楽しんだりして、また次の調査へと出かけて行きます。

調査が長い人はケルゲレンにいる間のほとんどを小屋で過ごすため、基地で滅多に会えないなんてこともあります。ちなみにこのような小屋に出かけて泊まりで行う調査をmanip(マニップ : manipulationの略らしい)と呼んでおり、基地では「次のmanipいつから〜?」「前のmanipで足怪我してさ〜」みたいな会話をしています。manipは亜南極で暮らす上での最重要単語です。manipに行く人はmanipper(マニッパー)です。

こっちはフルッパー

サビがよすぎる…

ケルゲレン諸島でmanipに出るときは、必ず3人以上で行動しなくてはいけないというルールがあります。しかし、研究チームの中には2人しかいないところもあります。こんな時に頼りになるのがこれまたインフラ担当の方々です。割とみんな日頃の仕事に退屈しているらしく、manpperを募集すると喜んで来てくれます。インフラ担当の人達がホイホイとmanipに出てしまうと、今日キッチン担当が一人もいない!ごはん誰が作るんや!なんてことになりそうですが、スケジュールはちゃんと綿密に作られているのでそんなことはありません。

manipに行く許可などといったいろいろな権限は、Diskerと呼ばれる市長のような役割の人が持っています。警察も裁判所もないケルゲレン諸島では、この人がすべての権限を持っています。トラブルやアクシデントが起来た時のためにこういうのがしっかり決められているのは、さすが離島といった感じですね。

ちなみにDiskerのkerの部分はケルゲレン(Kerguelen)からきています。ケルゲレン諸島内の建物や設備にはkerとついているものがたくさんあります。病院はSamuker、映画館はCinékerでした。食材が保存されている場所がKerfourと呼ばれていてまぁまぁウケました(フランスにはカルフールCarrefourという大型スーパーマーケットのチェーンがある)。クロゼ諸島の市長はDiscroらしいです。おもしろいね。

そろそろペンギンの話しますカァ!

ペンギン調査

本題なんですけど、私はこの島にペンギンの調査をしに来たんですよ。なんの調査か、以下とても簡単な説明。

海にいる生き物は目で追いかけるのがとても難しいです。そのためまだまだ謎がたくさんあります。子育てをしているペンギンは海に出て子供のための餌をとってきます。水族館にいるペンギンからは想像しにくいですが、実はなんと50m~400mくらいの深さまで潜ることができます(種類によります)。深い場所では太陽光もほとんど届かないのに餌を捕まえることができるのです。すごいね。なぜでしょう。

私はこういう動物の行動を、背中に小さな装置をつけて追跡したりしています。バイオロギングという言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません(知らない人は調べてみてね)。もちろん背中につけた装置は1週間後くらいに回収するのでペンギンにはそんなに悪影響はありません(※)。今回はペンギンの背中に小型のビデオカメラやGPSを装着していろいろなことを調べました。本当はもっと小難しいこともやってるので詳しく聞きたい方はいつでも連絡ください!

※これは大事なことなのできちんと説明しますが、こういう野生動物を使用する類の研究では動物に全く悪影響がないと言い切ることは不可能です。繫殖が成績が下がっていないこととか、体重が減少していないとか、間接的に影響の大きさを調べることはできても、装置を付けるのがその動物にとってどれくらい負担になるのかは動物本人しか知りません。なので私たちは、できるだけ動物に負担がかからないように最善を尽くしますし、取ったデータは動物へのリスペクトも込めて最大限活用するようにしています。自然環境に負荷をかけてデータをとったなら、その負荷をかけたこと以上に価値のある発見をして自然科学に貢献する必要があるとうのは動物の研究者みんなの共通認識でしょう。とはいえ、負荷と発見は比べられるものではないし、どのような発見を重要だと思うかという価値観も人それぞれなので、結局は自分を納得させれらるかという問題に帰結します。

まじめな話をしたので休憩

【ケルゲレン豆知識のコーナー】

風がめちゃくちゃ強いときに風下に向けてトイレをすると股の下を通った風で舞い上がって尿が飛び散る(顔にかかる)ので風下から30度ずらすくらいがちょうどいい。

動物の研究をしていない人からすると、ちょっとした動物の行動を発見したくらいでは、(エンタメ的な面白さはあれど)そんなことを調べてどうするんだなんて思う人もいるかもしれません。「趣味みたいなものに税金を!けしからん!」という人もまだ会ったことありませんがたぶんいます。でも、こういう研究は大切なんです。

なぜ大切か。それぞれの動物にとって何が生活のカギを握っているかわからないからです。人間のまばたきは宇宙人からすると(宇宙人!?)しょうもない行動に見えるけど、それでも人間はまばたきをしないと生きていけないからね。それと同じでペンギンのちょっとした行動が何かの拍子に阻害されたらペンギンは生きていけない可能性だってあります。

まぁ実際のところ、すべての動物のすべての行動を調べるのは気の遠くなる話ではあるし、調べているうちに環境や行動はどんどん変わっていくんですけどね。それでもちゃんと動物の行動を一つ一つ調べて、地球の形をできるだけオリジナルの形(※)に保とうとするというのは誠意があってかっこいいと思いませんか?

(※)人間が便利な生活をしてもしっぺ返しが来ない形、というのを想定しているので結局は人間のためでもある。

基礎研究がどれだけ大切かという話は、ツイッター(Xはさすがにキモすぎる)なんかでよく語られていますが、こんな話はなんぼでもしたほうがいですからね。早い話が、大発見は狙ってできるものではないし、1つの大発見の背景には何百という小さな発見があるということを知ってもらえたら嬉しいです。

最近考えたこと。そもそも、生態系や自然を守ることが必要なことであるという前提でいつも考えているけど、そもそもそこに重点を置いていない人に出会ったとき、その人に自分の研究の重要さを説明するのはかなり難しいような気がしてきた。数10年で地球が壊滅的になるならまだしも、現状を維持しながら人間と動物はゆるっと滅んでいくべきという思想の人がいたら、結局「あなたの子孫のために」とか「生まれ変わったときに」というその人の中だけで完結しない世界の話を持ち出すしかないのかもしれない。まぁ本当はゆるっと滅ぶための条件を探るためには動物の研究をせざるを得ないとも言えますが…。結局科学の正しさってのは各々の中にあるんかもしれん…。ペペンペンペペンギン♪(難しいことを考え終えたときの音)(マリオ64で絵の中に入った時の音)

とても簡単な説明って書いてあるのに長くないか?

結局ペンギンの話ほとんどしてないやんけボケカス!

(お茶を濁したい時などによく現れる)

ペンギン調査(マジ)

今回用があるのはマカロニペンギンとキングペンギンたちです。調査地である繁殖地(コロニー)は基地の周辺ではなく離れた場所にあるので、そこまで歩いていきました。マカロニペンギンの調査を行う場所までは35kmくらいあります。調査道具が入った10~15kgくらいのバックパック荷物を背負っている上に、岩がゴロゴロ転がっている砂漠地帯やぬかるんだ沼地を通らなくてはいけないので、結構大変です。しかも川を渡るので長靴(支給品)です。あとずっと暴風。1日目に25kmほど歩いてから仮小屋に宿泊し、2日目に残りの10kmを歩いてようやく到着しました。みなさんは長靴で35km歩いたことありますか?しっかりサイズの合った長靴をはいていたつもりでも、結構いろいろなところがボロボロになります。私の場合は足の爪メンバー10枚のうち、4枚が卒業してしまいました。逆に言うと、今の足の爪が気に入っていない人にはけっこうおすすめです。

人間というのはすごいもんで、manipを2回3回と繰り返したくさん歩いているとどんどん体が歩きに慣れていきます。脚もぜんぜん痛くならないし、なにより最終的には10kmくらいの距離なら「おっ近いじゃん」と思うようになりました。近いわけないだろ!ふざけんな!

もともと歩くのが好きだったのですが、今回の経験でかなり徒歩に自信がつきました。人間が一番最後まで信頼できる移動手段はなんでしょうか。答えは徒歩です。なぜなら完全無料だから。タイヤとかいうクルクル回転するだけのゴムは危険です。みんな、もっと歩こう!徒歩に自信があることで得する日は来るのだろうか。徒歩に自信がある人、お互いの徒歩を競い合う徒歩バトルしましょう。

ペンギンのコロニーの近くにはなんと、先人たちが建てた小屋があります。私は普段無人島にテントを立てたりして調査をしているので、これにはうっひょうひょです。フィールドワーク中なのに雨風がしのげるだと!?!?よく鍛えられたフィールドワーカーというのは、周囲が堅い壁と天井で囲まれている場所で寝られるだけで十分嬉しいのです。

さらになんとこの小屋、ソーラーパネルがあるので電気が使えます(節約はしましょう)。しかもガスボンベも年に1度運びこまれているらしく、コンロが使えます(節約はしましょう)。水道はありません。水事情は小屋によってさまざまです。当たりの小屋は真横に川が流れているのですが、はずれの小屋は川が遠いかったり、ちょっと汚い池の水だったりします。汚い池の水を飲むときはいったん沸騰させるか、しっかりフィルターを通します。猫舌過激派はフィルター水一択です。また、近くに川があったとしても油断してはいけません。上流でゾウアザラシが水浴びをしていないかしっかり確認しましょう。ゾウアザラシがいたら…さらに上流に行くしかない…。

スマホの電波やwifiは当然ありませんが、基地からの距離はせいぜい数10kmなので、無線機が使えます。毎日決まった時刻に安否報告と天気の情報を教えてもらっていました。フランス語は相変わらず分からないのでネイティブの会話を横でニコニコしながら聞いていました。数字が聞き取れるようになると、明日の気温や風速がわかって楽しいよ。

小屋の横にはスーファミのドンキーコングに出てくるタルくらいの大きさの青い入れ物がずらっと並べられています。そうです、命の次に大事な食糧です。中にはシリアルや缶詰めやパスタといった保存食がたくさん詰め込まれているほか、パンを焼くための小麦粉なども入っています。調査中にわざわざ貴重なガスを使ってまでパンを焼くな、と言いたいところですがここはフランス。海外調査とはお互いの文化を認めることと見つけたり。

調査終わって20時過ぎに小屋に戻ってきて次の日も早朝から調査って時に、今からパン焼くで!発酵とか時間かかるから1時間待ってな!って言われても、海外調査とはお互いの文化を認めることと見つけたり。

小麦粉がなくなったから、近くの別の小屋まで小麦粉貰いに行こうって2時間歩くことになっても、海外調査とはお互いの文化を認めることと見つけたり。

俺パン好きじゃないんだよ…。

保存食にもかなりバリエーションがあり、また缶のフルーツや野菜もあるので意外と快適です。ジュースやポテチも入っていますが、食料の補給は1年に一回しかないので、後に越冬する人たちのためにしっかり取っておいてあげましょう。

ペンギン調査(つかまえる)

さて、コロニーに行くとおびただしい数のペンギンがいます。人生で見た絶景ランキングで2位に大差をつけたダントツの1位です。

マカロニペンギン

マカロニペンギンは雛が卵から孵ってからは、つねにオスが雛の面倒を見続けます。その間にメスは海に行っては餌をとってきて雛に与え、そしてまたイソイソと海に出ていきます。海に出ていく直前のペンギンをひょいと捕まえて、チャチャチャっと小さな記録計を装着して、何事もなかったかのように改めて海へ行ってもらいます。鳥の顔っていうのはどれもこれも基本的にアホ面なので何事もなかったかのようになんて書いてますが、内心はどう思っていてどれくらい根に持っているのでしょうね。そして、3日~5日ほど(繁殖の段階による)たって海から帰ってきたところをヒョイと捕まえて記録計を回収します。ものすごい数のペンギンと雛がいるのに、不思議なことにきちんと自分の雛のところに戻ってくるのです。鳥はすごい!

ヒョイと捕まえるというのは、文字通りヒョイです。マカロニペンギンはほぼ逃げないのでゆっくり近づいて両手で捕まえます。たまに勘のいい奴がいるのでそういう時は柔らかいフックがついた棒で「行かないでくれー」ってやってから捕まえます。

もちろんこれは理想の話で、調査にはうまくいかないこともたくさんあります。帰ってくるのがいつになるかはわからないので早朝から日暮れまでコロニーの横で見張っていなくてはいけませんが、それでもペンギンが深夜に帰ってきてしまうとさすがに我々は寝ているので見逃してしまうことになります。この場合ペンギンはまた海に行ってしまうので、装置が回収できるのはまた数日後です。また、ヒョイと捕まえるといっても、繁殖中の鳥は基本的に警戒心がMAXバードです。くちばしの射程圏内に入ると問答無用で噛みついてきます。皮手袋がないと血まみれになっちゃうよ~。どう考えても人間が悪いので無償の愛(アガペー)を持って耐えるしかありません。アガペーペンギンとでも言ったところでしょうか(アガペーペンギンと言ってもいいでしょう!)。

調査の終盤にもなると、いつ帰ってくるのかもわからないペンギンを待ちながら、俺はいったいここで何をしているんだという気分にもなります。コロニーは臭いし騒がしいし、風は強いし寒い。果たして地獄か天国か。

しかも東野圭吾の白銀ジャックを読みながらペンギンを待ってたから余計寒くなってしまいました…。

いろいろトラブルありつつも(本当にいろいろありつつも)取れたデータはなかなかいい感じだったので、これをバリバリ解析してガシガシ論文を書いてポコポコ投稿してヌルヌル受理させていこうと思います。応援よろしくね。

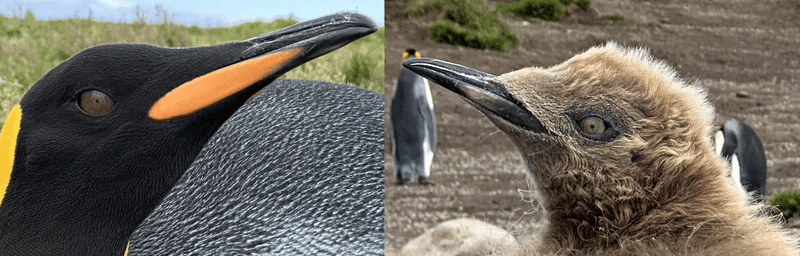

キングペンギン

キングペンギンはマカロニペンギンと違ってオスとメスが交代で海に餌を取りに行きます。そして海に出ている日数もマカロニペンギンより長めです。狙ったペンギンを見かける頻度も少なくなってしまうので、調査難易度も高めです。装置を付けたペンギンが海から帰ってくる瞬間を見逃してしまうと、群れの中に入っていって子守を始めてしまいます。

雛を抱えて子守をしているペンギンを捕まえるのはご法度です。なぜかというと、雛が孤立すると、そこら辺を飛んでいるトウゾクカモメがすぐにやってきて雛を連れ去ってしまうからです。雛はタプタプしていて美味しそうなのでしょうがない。

例によってまた朝から夜までびっしり見張り生活を送ります。いろいろと知恵は絞られているんですけどね、なかなか難しい。クロゼ諸島にあるキングペンギンのコロニーには柵が立てられていて、ペンギンが必ず通る道を作ってあるらしいですよ。そうすれば駅の改札みたいにペンギンが通った時にわかるような仕組みができるからね。スゴーイ!

キングペンギンの攻撃方法は噛みつきもあるのですが、どちらかというと痛いのはビンタのほうです。30センチほどある手(翼)でバタバタと動かします。結果的に顔や手をバシバシ叩かれることになります。かなり痛いです。10キロの米くらいのサイズのわりに力が強いので大変です。

キングペンギンは結構逃げ足早いです。二人で挟み撃ちにして捕まえます。

まぁペンギン自体の生態の話はペンギンの本を読んでもらった方がいいので私がここに書くことは実際そんなないですね。なのでここからはもっと生態とか難しい話じゃないゆるっとした感想を書きますか。

見出しを考えるのが面倒なときにもともとあった文を無理やり見出しにする人はネギ玉牛丼の黄身と白身を分離する道具を無視して全部混ぜてかけます。

ペンギンは臭い

水族館のペンギンコーナーってみんなペンギンの可愛さに気を取られてるけどけっこう臭いですよね。ペンギンの繁殖地も漏れなくそんな感じの匂いがします。潮と魚と動物のまざったにおいです。ま、かわいいからええか!

(注:動物っていうのはにおいがするもんなんで、水族館にクレームを入れてはいけませんヨ!匂いも含めて体験だから。)

ペンギンは重い

2個目でもうほぼ主観やろみたいな感想になってしまった。これはまぁ私が飛ぶ鳥を今まで触ってたっていうのが一番大きい理由なんですけど、お前ほんとに鳥かよってくらい中身がぎっしり詰まっている感じがします。マカロニは3キロ、キングは10キロくらい。動く米袋やね。

ペンギンは固い

まぁこれもめちゃくちゃ主観なんですけど、羽が羽なんでふわふわでは全くないですし、ぽよぽよでもないです。自分のふくらはぎに思いっきり力を入れた状態で触ってみよう。それが君のペンギンだ。

ペンギンは暖かい

さすが亜南極で生きているだけあって、ペンギンは信じられないくらい暖かいです。こっちは風の中でガクガク震えながら調査しているというのにまったく。装置を付けるときに脚を持っておくときがあるのですが、皮手袋越しでもわかるくらいポカポカの熱が伝わってきます。ペンギンの足の血管はらせん状になっているみたいなトリビアなかったっけ?

ペンギンはうるさい

繁殖期のペンギンはつがいで鳴き交わしをするので繁殖地は大盛り上がりです。ファンファーレみたいでかっこいいよペンギン君!最初にキングペンギンが鳴いてるの聞いたとき誰かハーモニカ持ってきたんかと思った。あと寝てる小屋の横まで迷い込んできたペンギンが大声で鳴いて深夜に起こされたときは流石に切れて焼き鳥にしてしまいました。繁殖期に水族館言ったらこれ聞けたりするんかな?

ペンギンの手(ヒレ)は曲がらない

一応翼だし、たまたま見たことがないだけで、可動域としては手首の部分90度くらいは曲がるんじゃねって思ってたけど、20度くらいしか曲がりませんでした。まぁそりゃ曲げる必要もないんだけど、手首が動かないってどんな気分なんでしょね。

ペンギンは死ぬ

生首がたまに落ちている。野生ってのは過酷なんよ。

ペンギンの目はまぁまぁ怖い

これ小見出しにするほどか?遠くから見てた方が可愛いね。

ペンギンは遠くから見てた方が可愛い

目が意外と怖いからです。

そのほかの動物たち

ケルゲレンは動物の楽園なのでほかにもたくさんのやつらがウロウロしています。

ワタリアホウドリはかっこいいぞ!私は学生のときずっとワタリアホウドリというめちゃくちゃデカいアホウドリの研究をしていたんですが、実物を見たことなかったんですよね。今回それの調査にも同行させてもらえたので初めて自分の目で動きをみることができました。こいつらは今のところ来年調査に参加させてもらえそうなのでまた頑張ります。

ペンギンの卵や雛を食べよう食べようと待ち構えているのは主にオオフルマカモメとトウゾクカモメ。自由に生きているやつはみんな体がデカいんや。割れた卵から白身が出ていてやっぱ卵は卵なんやなって思った。

それから崖があるところに行くとケルゲレンヒメウがいます。青色の目と黄色の鼻先が黒い体に映えてとても美しい。羽を広げると太陽で透けて茶色く見えて、鵜独特のポーズも相まってこれもまた美しい。この記事は全国のウを応援しています。

ちょっと岸から離れて内陸の方にいくと、ジェンツーペンギンの繁殖地もあります。写真を撮っていたらワラワラと近づいてきて囲まれてしまった。鳥は総じてアホ面でかわいい。

アホばっかりかと思いきや結構怖いのもいます。ナンキョクオットセイのオスとかは気づかすに近づいてしまうと威嚇して追いかけられたりします。幼獣もたくさんいますがこいつらも容赦なく威嚇してきます。どいつもこいつも肉食獣は化け物じみててコワいねぇ~って海軍大将の黄猿が言っていました。

あとゾウアザラシは繁殖しているペンギンの群れに戦車のようにガンガン突っ込んでいくからたまったもんじゃない。調査に使っている個体のところにいかないでくれよな。

それからケルゲレンキャベツは動物じゃないけどケルゲレンの固有種で、肉厚な葉っぱがとても綺麗でした。

ほかにもたくさんいたけどよく見かけたのはこんな感じです。あ、野ウサギと野ネコもいます。ネコは鳥を食べちゃうので駆除対象です。昔人間がネズミを退治するために持ち込んだらしいです。人間は勝手だ。

離島、そしてフランスへ

約2か月に及ぶケルゲレン島での調査を終えると、また調査船Marion Dufresneです。なんか帰りはいろいろ寄り道するので3週間かかりました。辛い。でも帰りはケルゲレンで仲良くなったみんなと一緒だったので結構楽しかったです。とてもいい思い出。

長々と書きましたが、これでだいたいのことはまとめることができました。今はフランスのシゼ(Chizé)とう小さな村にある、フランス国立研究センターの組織の一部のCEBCという研究所にいます。とても田舎ですが素敵なところなのでまたいつか気が向いたときにこの話も書こうと思います。ちなみにみなさんご存じの通りおっそろしいくらいの円安で€が165円くらいなので、毎日ブチ切れながら買い物をしています。

ケルゲレン諸島の風景とか上に書いた動物たちのすごくきれいな写真をたくさん撮ったんですけど、いい写真をバラバラとネットの海に放流するのも少し気が引けるので一応最低金額の限定記事にしておきます。カレンダーにしようかと思うくらい綺麗です。べつにプロでもなんでもないんですけど100円くらいの価値はあると思うので見てもらえたら嬉しいです。研究・教育目的で使いたい方はいつでも個人的に送るんで連絡ください。

ではまた

ケルゲレン諸島での写真はすべてフランス極地研究所(IPEV: Institut Polaire Français Paul-Émile Victor)の調査プログラム(2023-OP4~2024-OP0)参加時に撮影したもので、IPEVの定めたガイドラインに乗っ取って掲載しています。無断転載はご遠慮ください。私的な利用はOKです。

マカロニペンギン

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?