「この記事強くね?」若者言葉としての『強い』について考えてみた。

もとは演習の授業で書いたレポートなんですが、意外と内容がお気に入りなので記事にしてみました。でもどんなテンションで書けばいいのかわからなかったんで迷走してます。どうしても堅苦しくなっちゃいますね。

若者言葉としての「強い」とは?

最近、若者を中心として形容詞「強い」がよく使われている。

10秒はある意味強いwww

— tomosan512 (@tomosan_512) July 29, 2020

セトリも一つ一つのコラボもファンのツボおさえまくって関西ジャニーズ本当に強い.........安泰..................

— 𝒔𝒊𝒏 (@syukisyukij) July 28, 2020

私自身もよくこんな「強い」の使い方をする。最近は「やばい」「かわいい」「強い」の三単語で会話できるレベルで使っている。

けど冷静に考えてほしい。

「一体何が強いんだ?」

そう、実際のところ何も強くないのである。なのに私たちは「強い」を使う。つまりは、辞書に載っている「強い」と若者言葉の「強い」の意味は同じではない!!!

そんなわけで、アンケート調査を実施して「強い」の新しい意味を探ってみた。

アンケート調査と結果

さっそく若者言葉としての「強い」の使用について、大学生を対象として以下のようなアンケート調査をした。

本当はここで長い長い説明と考察があるけど、そんな説明は面白くないのでここでは割愛。「ふーん、結果こんなもんなのね」ぐらいのテンションで読み飛ばしてほしい。

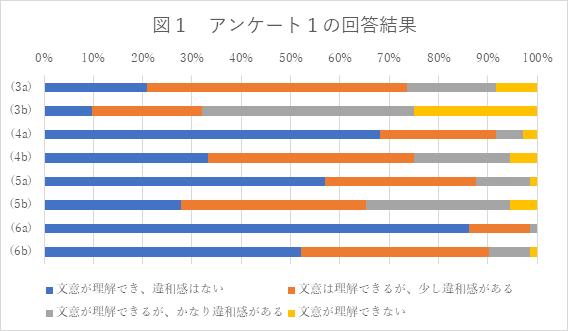

「強い」を使った4個とそれぞれ「強い」を過去形にした4個の合計8個の例文の理解度と違和感の有無について、大学生72人を対象に調査した。

(3a) あの女優は顔が強い。

(3b) あの女優、十年前は顔が強かった。

(4a) 三日連続で徹夜は強い。

(4b) 前のテスト期間、三日連続で徹夜したのは強かった。

(5a) 全財産37円は強すぎる。

(5b) あのとき、全財産37円だったのは強すぎた。

(6a) 4回連続で当たりが出るのは強い。

(6b) 前に4回連続で当たりが出たのは強かった。

まず(3)については例文の設定があまり適切ではなかったので、ここでは自害した。(4)~(6)のどの例文においても、90%以上の人が文意が理解できると回答していた。思っていたよりも「強い」の新しい意味はほとんどの若者に許容されているらしい。ネットの世界を中心に広がっていると思っていたから、正直びっくりした。

サルでもわかる?!若者言葉としての「強い」の意味

結局のところ、若者言葉としての「強い」の意味とは…

「程度がはなはだしくて、感嘆するほどである」という肯定的評価

そして、今までのような単なる属性形容詞から、感嘆という発話者の感情も含む感情形容詞に変化してきているではないだろうか。また、今までよりも、より抽象的で多義的にもなってきている。

では、なぜそのような意味が生まれたのかというと「強い」の本来の意味に関係している。

(1)丈夫で力がある。また、勢いがある。

(2)勇気・意志力・忍耐力などが十分にある。また、気丈夫である。

(3)あることを普通以上に行なう能力がある。得意である。あることによく通じている。また、あることに耐える力がある。「将棋が強い」「酒が強い」「法律に強い人」「熱に強い材質」「不況に強い」

(4)ゆるみがない。堅い。堅固だ。

(5)はげしい。きびしい。するどい。

(6)程度が著しい。はなはだしい。きわだっている。

(7)取引市場で、相場が上がる調子にあるさま。

(8)(心臓が強いの意から)ずうずうしい。

『日本国語大辞典 第二版』

このように「強い」の意味は上記の(1)(2)(3)のように肯定的なものが多く、これらの意味の一般化により肯定的評価全般を表すようになったため、肯定的な状況または肯定的な状況に置かれている対象に使用される方が自然であるというアンケート結果が出たと考えられる。

また、肯定的評価に「感嘆」というように発話者の感情が加わっているため、過去形は許容されにくかったと考えられる。このような意味と(6)の程度の著しさを表す意味合いが混ざり合った結果、このような新しい意味が生まれたのではないだろうか。

そして、この「強い」は単純なモノや人自体またはそのモノや人が置かれている状況のどちらに焦点を置いて解釈されるかによって、その意味が少し変化すると予想する。

(9)このカメラ、暗いところでもこの写りは強い。

例文(9)の場合は「このカメラ」に焦点を置いて解釈することができるが、その場合「美しい」「素晴らしい」「性能がいい」のように対象の属性を説明する具体的な形容詞に置き換えることができ、肯定的評価の意味合いが強い。このように単純なモノや人が対象になっている場合は肯定的評価の意味合いが強い。

反対に、モノや人が置かれている状況に焦点を置かれて解釈される場合、程度の甚だしさとそれに伴う感嘆という発話者の感情をより表していると考えられる。例えば、(6a)では「4回連続で当たりが出る」という状況の甚だしさとその状況への感嘆が表現されているのである。

なぜ「強い」が若者の間で流行っているのか?

その理由は、帰属意識を生み、また仲間内でのコミュニケーションの結束性を高めるからである。「強い」の意味が多義的であることや、発話者の絶対的ではない個人的な尺度によってはかられる状況の甚だしさとそれに伴う発話者の感情を表すことから、話し手と聞き手で感覚を共有してないと「どう強い」のか完璧なニュアンスを掴むことは難しい。ニュアンスを伝えるのが難しいものに対しても、長々と説明しなくても、感覚が共有できる仲間内であれば「強い」と表現するだけでコミュニケーションが成立する。こういった理由により、若者を中心として新しい意味の「強い」が使われると考えられる。

「強い」は第二の「やばい」になれるのか

このように若者言葉としての「強い」には、「程度の甚だしさ」を表している点や、意味が多義的である点など「やばい」との共通点が見られる。若者を中心として使われているのは「やばい」と同じように若者間のコミュニケーションで仲間意識を高める特徴を持ち合わせているからだろう。アンケートにおいて若者の一部は新しい意味の「強い」が「理解できない」と回答しているが、新しく生まれた言葉ではなく和語の意味拡張による表現であるため、流行言葉として廃れていかず、これから先さらに意味の拡張が起こるとともに新しい意味がさまざまな年齢層に定着し、第二の「やばい」のような言葉になることも考えられるのではないだろうか。

そんなわけで、この記事を読んだあなたはもう「強い」の使い手。

「強い」の時代はもうすぐそこまで来ている…のかもしれない。

参考文献

・衣畑 智秀(2019)『基礎日本語学』井原智秀編.ひつじ書房.

・岩田 奈津紀,洞澤 伸(2009)「若者たちの間に広がる「やばい」の新しい用法」『岐阜大学地域科学部研究報告』25:39-58.岐阜大学.

・阪口 慧(2013)「日本語形容詞「やばい」の意味拡張と強調詞化に関する一考察 : 認知言語学から観る意味の向上のメカニズム」『言語情報科学』11:19-35.東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻.

・竹内 道子(2007)「認知語彙論への試み:「やばい」をめぐって」『人文学研究報』40:1-9.神奈川大学.

・小学館(2002)「強い」『日本国語大辞典』第二版.小学館.

・小学館(2002)「すごい」『日本国語大辞典』第二版.小学館.

「やばい」については認知言語学の観点から意味拡張を説明しているものが多い印象なんですが、岩田さんと洞澤さんの論文は若者言葉としての「やばい」を研究されていて、読んでいて「確かに~!」ってめっちゃ納得しするとこばっかでした。あんまり専門用語も多くないので、専門外の人でも楽しく読めると思います。CiNiiで検索したら誰でも無料で読めるので、ぜひ気が向いたら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?