私の読書日誌

梅雨前の不安定な天気、ゴールデンウィーク明けの何となくどんよりとした空気感、負の現実に押し潰されそうになる毎日。そんな毎日を私は誰かの文章を読みながら、あらゆることに想像を働かせ、日々耐えるエッセンスを溜めている気がする。

そんな私が最近読んで、特に良かった本6冊。感想文みたいな、ゆるい感じで、ネタバレがない程度に振り返ってみたいと思う。

①正欲/朝井リョウ

毎年、本屋大賞にはなぜかアンテナをはっていて、ノミネート作品は「読まないと!」という謎の使命感が生まれる。そんなことで、こちらもそんな理由で読んだ。

簡単に言ってしまえば「マイノリティ」の話だと思う。人を好きになれない、セクシャリティみたいなものとはまた少し違う気がするし、読んでいて、恐怖を覚えたのも正直な感想だし、世界の見え方が少し変わった。自分も持っているかもしれない、なかなか周りには理解されづらい志向。仲間意識が何かを狂わせてしまうことも。ただ、そのマイノリティ自体の規模感が少数であればあるほど理解されづらく、自分達が自分達らしくいれる方法を模索する困難さみたいなものも感じて、息苦しくなった。当事者たちはどれだけ苦しいのだろう。読了後は不思議な気持ちになった。

朝井リョウさんの文章は読了後いつも言葉に表しづらい不思議な気持ちになって、自分の語彙力の無さに絶望する。

②三十の反撃/ソン・ウォンピョン

『アーモンド』が人間という存在そのものへの問いかけだとすれば、『三十の反撃』は、どんな大人になるかという問いへの答えである。

有名な「アーモンド」よりも先にこの本を手に取った。非正規職員として働く主人公が、ある同僚との出会いをきっかけに、社会に声を上げていくという物語。

自分の心の中にある小さな反抗心が蠢き出すような感覚だった。声を上げることは、誰かを反撃することだけではなく、社会を少しでも変える材料になるということ。そんなことを読みながら感じた。「自分らしさ」とは。自分らしく生きるために戦う登場人物たちが面白くありがたく、勇敢に感じた。そして自分も声を上げる時が来たら、反撃したいと思わせてくれた。

読了後、もう一度読みたいと感じた。しかも「今の会社を辞めるために戦いを始めることができたら読もう。」となんとなく思ったのだ。戦う準備ができたら読む。どんな大人になりたいかと問う時に読むべきだと思った。

人間という存在そのものへの問いかけである「アーモンド」もぜひ読んでみたいと思う。

③Lily/石田ゆり子

日本の女優さんの中で一番好きな人が石田ゆり子さん。暮らしも思想も佇まいも全て憧れる人。石田ゆり子さんが好きになったきっかけは、「逃げ恥」。そしてどこからか流れてきた、動物に囲まれて幸せそうに笑うインスタグラムの写真。上品だけどどこかあどけなさも残る雰囲気がとても素敵。エッセイも読んで、その芯の通った思想に感銘を受けた。このフォトエッセイ集も大切に読ませていただいた。

大人になるということは、身に纏っているものを削ぎ落として削ぎ落として洗練されていく過程を辿っていくということ。大人になっていくたびに、昔のような純粋な思いが消えてしまっていたり、不当なことをしょうがなく諦めたり、悲しくなるけど、それが大人になっていくということなのだと、教えてくれる石田ゆり子さんの綴る文章が大好き。これからも大切に、何度も読み返すと思う。

④錦繍/宮本輝

男女の手紙のやり取りで物語が進んでいくという一冊。もうこんなに綺麗な日本語の文章を久しぶりに見た気がする。過去に起きた出来事、その時に感じた憎しみ悲しみ慈しみ全ての感情を、少しづつ昇華させていく流れがとても綺麗で、一気に読んだ。手紙のやり取りなのに、起きている事象を鮮明に想像することができることに感動した。

後書きで、最初の一文だけで何が起きたのか把握ができてしまう、って講評されてたんだけど、私も読み始めた時にものすごく寒気がしたのを覚えている。これから何が始まってしまうのだろう、ふたりにはどんな過去があったのだろう。いとも簡単に読者を本の世界に引き込んでしまう冒頭の文章の深みを味わい、日本語って本来はとても美しい言語だったんだなと改めて思った。生きていることと死んでいることはもしかしたら、同じなのかもしれない。過去に目を向けていた二人が、最終的に未来のことまで手紙に綴るようになっていく様が感慨深かった。

⑤人は2000日連休を与えられるとどうなるのか/上田啓太

もうそれはそれは面白かった。何回も読みながら声を出して笑った。1日に2回も読み返した。そのくらい驚きや発見を短時間で何回も味わわせてくれた。

最初題名を見たときは、「2000日も休めるなんて、いいな〜羨ましいな〜。」って本当に呑気に心の底から思って、そんなに休めたらどんなに幸せなんだろうかと思ったけど、どうやら人はいつ終わりを迎えるかわからない休みを与えられると、生活リズムは崩れ、時間感覚や曜日感覚がどんどんおかしな方向になっていき、思考まで侵食されていくみたい。作者曰く「連休が嬉しかったのは、そこに終わりがあるからなのか」ということらしい。(私は今の感覚で言うと休みは金曜日の夜がピークで嬉しいし、土曜日の夜からもう憂鬱になってくる。終わりを感じさせない始まりの頃のが断然良いのに。)

著者が、時間がありすぎるが故に、自分の体や持て余した時間でさまざまな治験をしながら、自分とは何か神とは何かみたいな哲学的なところに上り詰めていく様が面白すぎたので、あらゆる人に読んでほしい。そして、杉松という同居人がまた面白くて、それもまた良い。

⑥わたしの美しい庭/凪良ゆう

凪良ゆうさんの描く人は繊細で、暖かくて、聡明で、どこか寂しそうなイメージがある。この物語に出てくる人々がみんな素敵で、でもどこか寂しそうで。わたしもこの世界に仲間入りしたいとさえ思わせてくれた。ああ日本人って本当に自分以外の生活になんでこんなにお節介なんだろう、周囲の人々が自分達では「思いやり」と思っている解釈違いの行いに苦しめられながらも、その中で肩を寄せ合って、お互いのことを認め合い支え合い、分かち合っていく。たくさん勇気を貰えた。救われる言葉がたくさん散りばめられていて、過去の自分、現在の自分、未来の自分まで肯定されているような、そんな気がした。

「いつか悲しくなるかもしれないけど、そうなったら変えていかざるを得ないけど、どう変えていくかはその時にならないとわからないわね。」桃子さんのこの言葉は、今結婚願望がほとんどないに等しいわたしの、未来への当てがきみたいだった。今はそうだけど、いつか気持ちが変わったらその時はなんとかすればいい。そうやって多様な考えを受け入れて、優しく温かい人になりたいと思った。

今目の前の積読を前に、「どうして、読み終わらない本を山積みにしたまま、新しい本を買えてしまうのだろう。」と物思いに耽っている。たまにこの本の山を見て絶望する時もあるのだ。でもそれもまた贅沢なわがままで良い。本は未来への投資だと思っている。本を読むということは、語彙力を増やすということでもあり、自分や人を傷つけることがなくなっていく最強の武器であるとも思っている。しなやかに美しく生きていくために、これからもたくさんの本に出会いたいと思う。

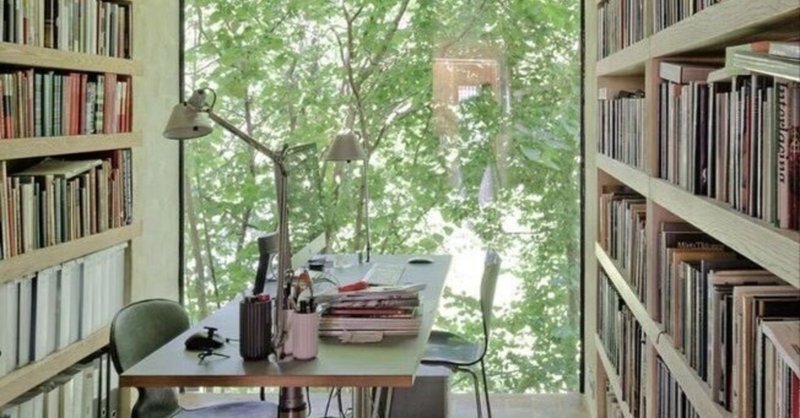

そしていつかは自分で家を建てて、本と漫画専用の部屋を作りたい。そんなスケールの小さいのか大きいのかわからない夢を抱えて、わたしは明日も仕事に出かける。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?