さよならのバックパックがくれたひと夏のこと

ご自愛なんてほど遠い毎日でも、発泡酒とからあげクンはやさしい。

東京の終電に揺られるのが日常だったある日、コンビニ袋をぶら下げて帰宅すると部屋の前に男がうずくまっていた。

薄汚れパンパンになったバックパックに、穴のあいたジーンズ。雨で濡れた道路をまばらな車が通りすぎる以外、静けさが夜を包んでいる。

通路の白熱灯の点滅にあわせ頭の中でアラームが鳴る。それと同時に、男が顔を上げた。懐かしい声が響く。

「おかえり~」

声の主は、旧友のKだった。日焼けした肌は記憶の彼よりも大人びていたけれど、伸びきった前髪からのぞく瞳は人懐っこい大学生のままだ。外交官を目指していた彼は、学閥主義は俺には無理だと叫んで進路を変え、卒業と同時に海外に飛び出していった。最後に耳にしたうわさでは、モロッコで革細工を学んでいたはず。

「きちゃった」と大きく手のひらを広げる彼を、ひとまず玄関に押し込む。長雨で部屋干しスタメンの下着を寝室に放り込み、『ダイエット』『痩身』と表紙にかかれた雑誌をホコリっぽい部屋の隅へと追いやる。

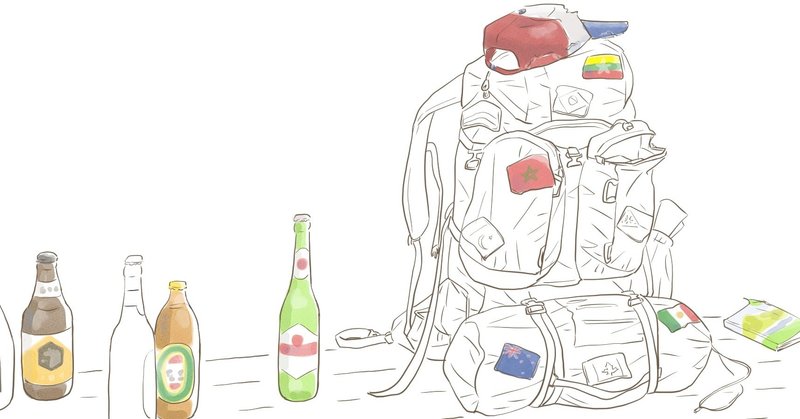

入っていいよと声をかけると、彼は重そうなバックパックをダイニングの床におろした。いろんな国旗のステッカーが、ベタベタと貼られている。

社会人になってすぐ、私が出した『同棲はじめました』のハガキを頼りにここへ来たという。巨大クッキー、読めない字の缶詰、カラフルなラベルの瓶ビールを床に広げ、彼は「しばらく泊めてほしい」と手を合わせた。

寝袋があるならリビングを使ってもいいよと言ってしまったのは1秒でも早く寝たかったからで、学生時代に何度となく雑魚寝をした間柄は社会人になっても不変だと思ったし、1LDKの部屋はどうせ独り身には広すぎたからだった。

こうして25歳のひと夏、私はKとふたり暮らしをはじめた。

音を吸い込む余白が家にありすぎると、人は病む。

3年を共にした恋人が出ていったあと、北欧風で統一した家具も吟味して決めた食器も、すべて色褪せていた。

テレビから流れるのは埋め合わせの音で、コンビニのお弁当は味のしない砂だ。人がまばらな早朝の電車に乗り、あえて仕事を詰め込んで日付が変わってから帰宅した。

それでも、ふとした瞬間に気づく、テーブルにざらっと積もった埃や風呂場のタイルの黒いカビが、愛を口にした日々はとっくに変色していたのだと突きつけてきて、その度に身勝手ながら打ちのめされた。

私が出勤するときKは熟睡している。終電帰りですれ違う平日。やっと一息ついた金曜日、いつまで居座るのかいい加減はっきりさせなければと、私は定時でオフィスを出た。

ニュースで梅雨明け宣言を発した夕暮れは、夏本番の気配をたずさえていた。泣く気力さえない日々でも季節は進む。変わり目が連れてくるかすかに前向きなエネルギーが、電車の窓のそとに流れていた。

冷蔵庫は空っぽだし、Kは携帯を持っていない。近所の店に繰り出すかと、馴染みの焼き鳥屋を思い浮かべながらドアをあけると、いい匂いがした。

「あ、おかえり~」

「……なにしてんの」

「料理。もうすぐできるよ」

大柄なKが立つキッチンは小さく見える。手を洗っておいでよと促され、化粧を落としてTシャツとハーフパンツに着替えた。

「飲むよね。グラス、どれつかっていい?」

食器棚で沈黙するペアのビアグラスに視線を止める。一瞬迷って、IKEAで買ったタンブラーを手にとった。なみなみと注がれる琥珀色の液体に立ち昇る白い泡。グラスを合わせて口に含む。Kのお土産のビールは、知らない水の味がした。

万願寺唐辛子の焼き物に、ネギとザーサイの冷奴、それから麻婆ナス。Kはあれも食えこれも食えと、私の取り皿をいっぱいにする。

きれいに磨かれたフローリングの床が、つるつると清々しい。キッチンの小窓から夜の風が流れこんできて、ようやくこの部屋にも夏がやってこようとしていた。

Kは、そのうち南半球の夏を撮りたいと話してくれた。彼がカメラを持ってるなんてちっとも知らなかった。きっと、いい写真だろうなと思った。酔いでふわふわゆれる空気に、彼はいつまで居てくれるのかなと頭の片隅で考えていた。

***

社会人4年目というのは、強制的にガソリンを注入して全力疾走しているようなものだ。7月はじめの土曜日、死んだように眠っていると、ハンモックにのるぞと目を輝かせたKに叩き起こされた。

殺意に似たものを感じたが、カーテンの隙間からみえる空があんまりにも青くて、半分しかひらかない目をこすりながらも支度してしまった。

麦わら帽子にロングスカート、サンダルを履いて、一緒に涼しさの残る朝を歩く。途中、コンビニでツナマヨのおにぎりと冷えたレモンのチューハイを買った。

初めて来た公園は思った以上に大きく、ランニングコースやバーベキュー場まであった。Kは手ごろな木が立ち並ぶ場所をみつけると、器用にハンモックを張った。スウェーデンのバッパーでもらったと自慢する大きな布地の白と青のストライプが芝生に映える。

わたしたちはハンモックの上でバランスがとれずにきゃあきゃあ騒ぎ、缶チューハイを盛大にこぼしてげらげら笑った。

「俺、タコヤキパーティーしたい」

「ホットプレートないって」

「じゃあ、公園で線香花火」

「大学生かよ」

「こんど映画観賞会やろ、徹夜でみよう」

「ちょっと、ホラーだけはやめてよ」

重力を受け止めてくれる揺れに身を任せ、木陰からこぼれおちる光に目を細める。午前9時、真夏の暑さはまだ身を潜めている。週末の朝を肌に感じるのは、いつぶりだろう。

恋人と暮らしていたときでさえ、休日は昼過ぎまで惰眠をむさぼるのが当たり前だった。山積みの洗濯物、調味料しかない冷蔵庫。乗り遅れた一日を埋め合わせるように、お気に入りの店に行く。やがてそれもなくなり、目の前の人の笑顔より週明けのタスクに気を取られるようになった。

セミが青空に鳴きはじめる。子どもの笑い声が、ボールが芝を転がる音が、だんだんと緑のなかに増えていく。

なんだかあまりにも人の生きる営みを支える音があふれていて、戸惑うほどにまばゆかった。素足にふれる体温があたたかい。

カチンとチューハイの缶を合わせるリズムが心地よく響く。ツナマヨのおにぎりってこんな味だったんだと、耳の奥が熱くなった。

***

地獄のような蒸し暑さが続く8月の寝苦しい夜、喉が渇いて起きた。薄暗いキッチンで麦茶をグラスに注ぎながら、携帯の新着メールのサインに気づく。

青白い光をみつめていると、手足がどんどん冷えていくのがわかった。

『――さま 残ったものと家具は自由にしてください』

出会った頃から変わらない差出人のニックネームと、自分の苗字の後につけられた敬称。そのすれ違うアンバランスさが、かつて恋人だったひとの、完全なる別離の意思を発していた。

私を一瞥もせずに出ていった、彼の後ろ姿と暗い玄関が脳裏に焼き付いている。

『もう、俺たちだめだと思う』

最後の言葉が生活感のないキッチンに響く。

3年も一緒にいればときめきもなくなると言い聞かせた。仕事が忙しいのはお互いさまだと思い込んでいた。

『俺は、ちゃんと好きだったよ』

視線をあわせずに涙をこらえる彼の表情に、向き合ってこなかった時間の長さを知った。誤魔化し続けて傷つき合うことすらゆるさなかったのは、私だ。足元が、ぐらりとゆらぐ。

冷蔵庫から、缶ビールを2本取り出す。指先がひんやりとつめたい。私は、Kの眠るリビングにつづく引き戸をそっとあけた。

「眠れない?」

Kは壁際に広げた寝袋の上で半身を起こしていた。ベランダの開いた窓から暑さを残す夜風が流れてくる。真っ暗な6畳を月あかりだけが照らす。プルタブを引く音がひとつ、夜に取り残される。

「彼から、メールがきた」

「うん」

「知ってたから、ここに来たんでしょ」

「それもある」

苦いビールは言葉を喉の奥に流し込む。その分、胸に想いがつまる。

「けど、ほんとうに会いたかったから」

自分がどんな顔をしてるかなんて知られたくないのに、夜にとけている彼の表情が見たいと思う私はずるい。

「ねえ」

「ん?」

「……する?」

「しない」

Kはどこまでも誠実なやつだ。同棲のお知らせハガキを受け取った直後、海外から洒落たペアグラスを送りつけてきて、友人同士の門出を誰よりも祝ってくれたのが彼だった。

缶ビールをもて余す、大きな手を想像する。

「でも、抱きたいとは思っているよ」

ぎしっとフローリングの床が鳴る。半袖シャツから伸びる、日焼けした腕の輪郭が浮かびあがる。頬の熱を、ごまかす必要がなかった。ほんとうに、見えない暗闇がありがたかった。

彼の表情はさいごまでわからなかったけれど、おやすみと夜を包んだ声が、ただやさしくて私を救った。

それからKは外出がちになって、一緒にいない週末を埋めるように次の季節がやってくる気配がした。

8月の最後の土曜日、掃除機をかけていると携帯が鳴った。『近所に焼き鳥屋あるでしょ。そこに5時集合!』と、Kからだった。

お客さんがぎゅうぎゅうと座るカウンターで、Kは待っていた。私に向かって大きな手をひらひらさせる。足元に置かれたぱんぱんのバックパックを見て、ああ行ってしまうんだなと思った。

じゅうじゅうと焼き鳥の煙が目にしみる。夏を永遠に追いかける彼がうまくいきますようにと、カチンとグラスを合わせた。泡だらけの瓶ビールは、私が暮らしてきた場所の味がした。

「おいしかったね」

陽が暮れる早さを実感しながら、Kと並んで歩く。駅への分かれ道まで来ると、これはお礼と、持ち帰り用の焼き鳥を渡された。

「知ってたら、ごちそう作って送別会したのに」

お別れはいつだって突然だ。目の前にくると、真っ直ぐに見れない。

「そしたら玄関で見送ったあとさみしいでしょ」

ちゃんとわかってるよという顔で、彼は笑った。そのまま大きく広げられた両手が私を包む。ひと夏一緒にいただけなのに、もう彼の匂いが懐かしい。

「冷蔵庫に残ったビール、飲んでね」

「うん」

「焼き鳥はあっためて食べるとおいしいから」

「わかってる」

背中に伝わる愛とおなじ分だけ、強くつよく指先に力をこめる。

「……元気で」

ほどかれていく距離に、さよならでなくまたねの約束を願った。小さくなる彼のバックパックを眺めているとぼやけて見えなくなりそうで、唇をかんで反対方向に進む。

終わる夏の隙間に、マンションの窓の光がいくつも浮かんでいた。知らない誰かが暮らす声が、夜風にのって届く。愛しさも愚かさも、平等にあの光のなかにある。

食器棚に眠るペアグラスを使える日は来ないだろう。だからせめて、琥珀色の喜びで満たされた瞬間の笑顔は、忘れずにいたい。

冷蔵庫の中で待つカラフルなラベルを思い浮かべる。全身に残るぬくもりをぎゅっと抱きしめた。

私は、明日につづく部屋のドアをあける。

編集:illy / 入谷 聡 イラスト:猫野サラ

このnoteは、キリンと開催する「 #また乾杯しよう 」投稿コンテストの参考作品として、主催者の依頼により書いたフィクションです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?