土用餅のヒミツ~土用に食べて暑気払い!大人なら知っておきたいお菓子の由来

祇園祭のハイライト「山鉾巡行」「神輿渡御」が賑々しく営まれ、祭りの喧騒が過ぎ去った後、京都には本格的な夏が訪れる。

照りつける太陽は京都盆地特有の湿気と共に、町衆の体力をじわりじわりと削っていく。そんな町衆の強い味方が「土用の入り」に食べられる「土用餅」いわゆる「あんころ餅」だ。

京都では古くから「暑気払い」の御呪いとして「鰻」以上に親しまれ、様々な菓子店に「あんころ餅」が並ぶ。餅を餡子で包んだだけ、という実にシンプルな菓子だが、ゆえに各店の違いがよく分かる一品でもある。

今回は、そんな「あんころ餅」について根掘り葉掘りしていきたいのである。

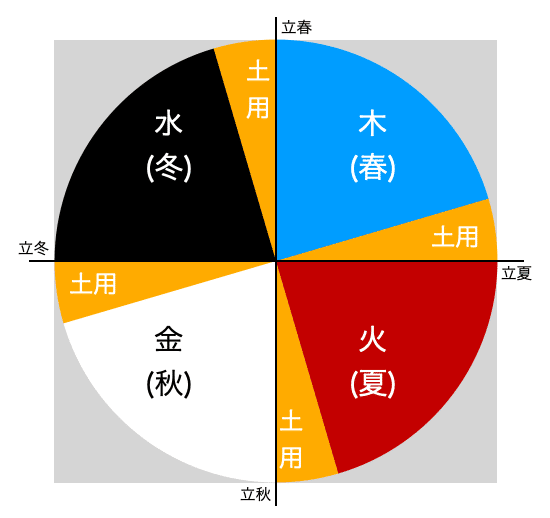

●陰陽五行と土用

「土用餅」と「あんころ餅」について語る前に”土用”について知っておく必要がある。

そもそも”土用”とは、古代中国の思想である「陰陽五行説」に由来する雑節の一つである。

「陰陽五行説」とは、世界の全ては「陰と陽」「木火土金水」で構成されているという考え方で、この内、五行を四季に当て嵌め「春夏秋冬」を「木火金水」とした。

そうすると五つのうち「土」が残ってしまうわけなのだが、「土」は「変化」を司どる属性を持つと考えられたことから、各季節の変わり目の期間にこれを当て嵌め、その期間を”土用”とした。

ちなみに”土用”の期間は立春・立夏・立秋・立冬の前18日間とされており、年4回の土用で72日。

概ね他の季節の期間と同じ程度の日数になるように設定されている。

●「土用餅」と「あんころ餅」

結論から言うと「土用餅」と「あんころ餅」は同じ食べ物である。こう言ってしまっては身も蓋もないが、「土用餅」とは先述の”土用”の初日、「土用の入り」に暑気払いを願って食べる「あんころ餅」のことで、つまりは「あんころ餅」は菓子の総称で「土用餅」は風習の名称なのである。

ちなみにこの「土用餅」の風習そのものは、近畿と北陸(主に京都と金沢)を中心とする一部の地域のみで行われる非常にマイナーな風習で、知らなかったからと言って落胆する必要はない。そもそもマイナーなのである。(最近では鰻の方が市民権を得ている様に思う。)

逆に他の地域ではどうかと言うと、上越地方の「川渡餅」のように行事食として食べるところもあるようだが、ほとんどの地域では旅の道中で手軽に栄養補給ができる食べ物として発展した様で、「赤福」や「安倍川餅」などはその代表的な例であると言えるだろう。

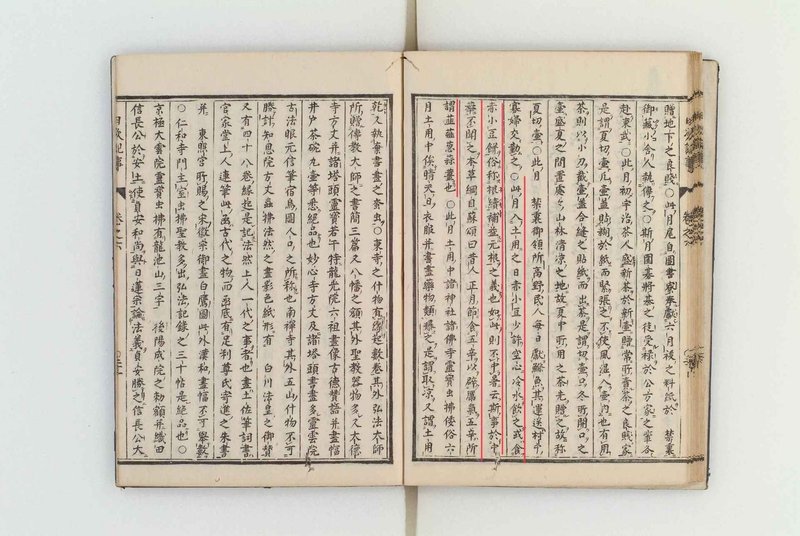

●「土用餅」と『日次紀事』

では「土用餅」は如何にして現在まで受け継がれてきたのだろうか。

起源やその詳細ははっきりとはわからないが、茶人の茶会記や商人の日記になどに度々登場することから少なくとも江戸前期にはその原型が形成せられ、広く一般化していたのではと考えられている。

その代表的なものに江戸前期の京都を中心とする年中行事について記された『日次紀事*』と言う書物がある。本書の「水無月」の巻に曰く、

”土用の入りの日、赤小豆少しばかり空腹に冷水にて飲む、或いは赤小豆餅を食う(中略)暑さに中らずと云ふ”ー原文書き下し

とある。ここでは「土用餅」と言う名称の記述は見られないものの、”暑気払い”として「土用の入り」に「小豆を使った餅」を食べると言う現代につながる儀礼の構造がはっきりと見て取れる。

また、本書では

“斯くの事、中華に於いて之を聞かず”ー原文書き下し

とも書かれており、日本独自の文化であることが言及されている。

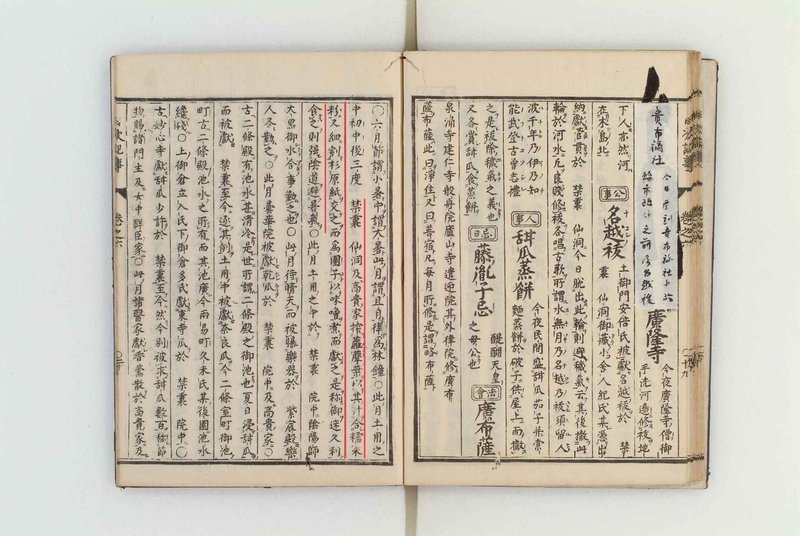

一方で、「土用餅」の由来として言及される記述としてもう一つ「ガガイモを用いた団子」がある。

同じく『日次紀事*』には、以下の様に書かれている。

”仙洞及び高貴の家、蘿藦(ガガイモ)の葉を搾り、其の汁を以て糯米粉に合し、細かに杉原紙**を割き、之を交えて而して団子と為す。味噌を以て煮て而して之を献す。(中略)之を食はば、則ち陰道を強く、暑気を避く”ー原文書き下し

こちらも同様に「暑気を避ける」術として紹介されているが、主に「仙洞(上皇)」の周囲を中心に行われていた様だ。

ちなみにこの「ガガイモ」とは「イモ」と名前はついているものの、いわゆる「芋」ではなく「キョウチクトウ科」に属する蔓性の多年草で、身の形が「芋」に似ていることが由来だと言う。

またこの「ガガイモ」は主に解毒や強精を目的とした生薬として利用されていたことから、おそらくこの「強精作用」に着目し団子として食したのではと考えられる。この団子を味噌で煮て味付けをするので、先述の「赤小豆餅」より薬としての側面が色濃く出ている様にも見える。

この点含めて「赤小豆餅」と比較した場合、「蘿藦団子」は現在の「土用餅」の風習とは共通項があまりにも少なく、むしろ全く無関係なのではないかとすら思える。文献によってはこの「蘿藦団子」が「赤小豆餅」に転じたとの説を論じる向きもあるが、そうすると『日次紀事』に別個の風習として記載されている事と矛盾が生じる。『日次紀事』が書かれた1670年ころがある種の過渡期であった可能性も0ではないが、これらの関連性を裏付ける文献を見つける事はできなかった。この点に関しては、今後も追いかけて行きたい。

●夏の強い味方「あんころ餅」

そんな謎深き「土用のあんころ餅」だが、夏バテ防止食としては、科学的にも非常に合理的である事が証明されている。

特に小豆に含まれるビタミンB1は、糖質から効率よくエネルギーを作り出し神経機能を正常に保つ効果がある。その為、餅などと一緒に食べることで、少ない量で多くのエネルギーを摂取できると言うわけだ。

また糯米には体を温める効果があるので、冷たい飲み物やクーラーで冷え切った体を内側から調整する意味でも、現代社会においても「あんころ餅」は強い味方になってくれる伝統食と言えるのである。

まとめ

新型感染症の猛威が未だ治らぬ中、健康で元気な生活が当たり前でない事を思い知らされる今日この頃。先人たちの「祈り」を我が事の様に感じる事ができると言う意味では、非常に貴重な経験となるに違いない。そして近所の和菓子屋の暖簾を潜り、高らかに「あんころ餅」を注文しよう。それこそ、コロナで夏バテ気味の日本経済の回復一助になるはずだ。

witten by 安航路望蔵

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*『日次紀事』ひなみきじ…黒川道祐による京都を中心としたの年中行事の解説書。民間の俗習行事も積極的に再録されている。儀式や神事に一部非公開を建前とするものも多く、その影響で出版後すぐに絶版処分を受けた。

『今日も京とて』編集部は皆様の「お心付」を募集しております🎶 頂いた「お心付」は、本noteの運営や備品購入に当てさせて頂きます。