「芝浦屠場千夜一夜」を読んだ

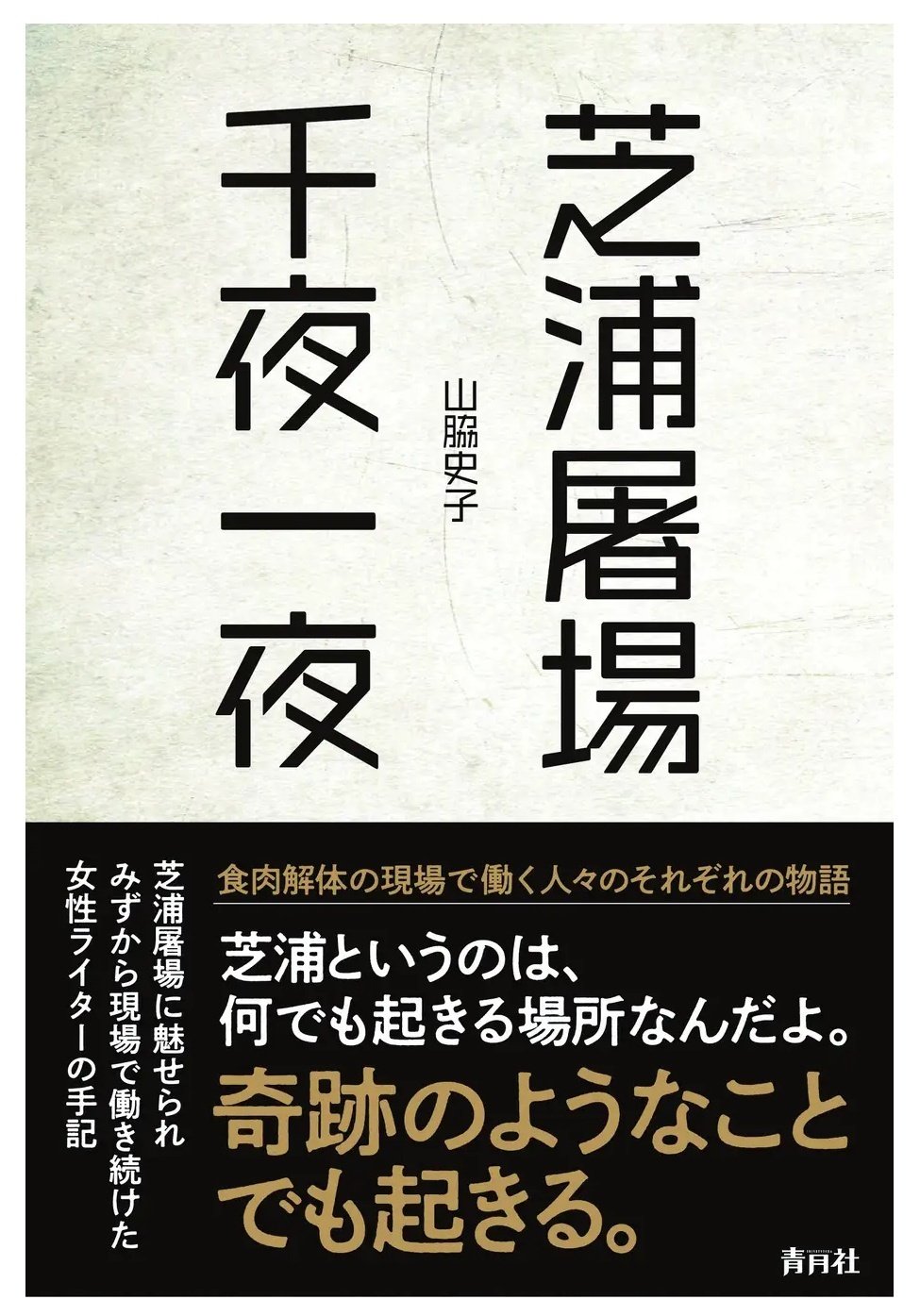

「芝浦屠場千夜一夜」を読んだ。これはわたしが最近読んだ本の中で一番、文学だ。

品川駅港南口にある食肉市場“屠場”で1991年から7年にわたって、ライター業のかたわら、内臓業者の見習いとして働いた山脇史子さんの手記。屠場で働く人とのやりとり、作業場の様子、実際の仕事の難しいところや手触りが生き生きと書かれている。

ルポのようでもあり小説のようでもあり随筆のようでもある。でも、ルポと違って山脇さん自身がすごく“いる”し、小説より事実に裏打ちされていて、随筆よりもっと野放図。ジャンルレスの面白い本だ。

山脇さんを自分の作業場に受け入れた内臓処理業の社長で伊沢さんという人が魅力のかたまり。出会ったときで50代だったそうで、仕事ができ、よくモテて、ケンカも酒も強く、面倒見がよく、ハリウッド映画にも出てこないタフガイだ。それなのに、話しかたやはにかむそぶりは少年のようで、屠場の中を山脇さんを連れて歩いて教えているところなど、ほとんどパズーとシータ。目玉焼きパンが食べたくなる。

芝浦の仕事もかっこいい。手元からあがってくるにおいや湯気、どれが重くてどれが滑りやすいのか、手触り、手順、一つひとつが興味深い。牛が肉やモツになるまでに、実にいろんな種類の作業があって、いくつもの工程があって、生きものの体は奇跡みたいに成り立っているのを逆説的にちょっと知る。

牛のたたき場の描写が然有らぬふうに、でも真面目に描写されていて、この人の書き方が好きだなと思った。胸の中がシンとしずまるようだった。ここがもし力んで書かれていてそれが伝わってきたら、ちょっと嫌な気がしたと思う。

山脇さんの書きぶりは本当にお見事で、いかにも山場じゃ全然ないところの描写にも感じ入る。絵具をうっすうすに溶かしてほとんど水みたいになったのを筆で紙にうつして、驚くほどの効果を上げる、そういう描写がいくつもある。

例えば、伊沢さんたち内臓業者の控室の様子。ロッカーや机、椅子があるということがひとくさり書かれた後に「余分なもの使わなくなった道具などなにひとつ置かれていない。」で控室の描写が終わる。

そんなことは普通ありえない。過去に使ったけど最近使わない何かが立てかけてあったり、捨てるか何するか判断保留のものが入ったダンボールが積まれていたりするのが控室だ。立てかけたり積んだりしていない控室があったら、それは小さく奇跡が起きてる。「ない」と書いてあるからわたしは驚くけど、「ない」ことが見える山脇さんの目も奇跡級にすごい。そこを取り仕切る伊沢さんという人が伝わる。

差別についてもしっかり紙幅を割いている。自分が直接言われたこと、芝浦で働く他の人が受けたもの、メディアを通じてなされたもの。「確認会」のやりとりが書かれたところで二度とも苦しくなった。特に映画監督のほうは、わたしがしそうな言い訳をしていて辛い。わたしだって本当は許されない。許さないぞと言われてはいないだけだ。

「牛殺しになるの!」と大声で言った酪農家のくだりも印象的だ。自分が出荷したある牛の話をした後に「悲しそうな表情をした」とあって、目の裏に文字がしばらく残った。人は悲しんでいるとき、わりと無表情になったり、唇が突き出たりして、あまり悲しそうな表情にならないとわたしは思っているけど、山脇さんもそうだろうか。どうだろうか。

わたしは「しがないライター」をやっていて、大きな括りでは山脇さんと同じ仕事なので、自分がどんなに山脇さんじゃないかを、ものすごく思い知らされる。司馬遼太郎に会いに行ったり、マニラに香港、ニューヨークまでスラムを歩きに行ったり、芝浦で7年働いたりできない。自分の中の差別意識をじっと見つめるなんて、そんなことは金輪際できない。

山脇さんが芝浦に通い始めたのは、ライターとしての仕事に物足りなさや寂しさを感じていた時期だったという。

誰に何と何を聞いて、何を確認すれば記事になるかはわかる。でもそれは自分の知りたいこととは違う。

その感覚はわたしも分かる。山脇さんはそこから「いい仕事」がしたくて芝浦へ行くのだ。わたしは逆で、自分の知りたいことを聞くんじゃないからこの仕事を続けられる、と思っているところがある。

読者の代弁をしている顔をしたり、編集者の命令を聞いている顔をしたりできるから、取材相手が呆れても不機嫌になっても、その冷たい目が見るのは“わたしじゃない”ことにできる。自分の不出来のせいで自分が傷ついても傷を浅くできる。だから、インタビューの椅子に座れる。わたしとして話を聞くことになってしまったら、きっとわたしは続けられない。

同じ感覚を出発点にして、なんて違うところに流れ着くのだろう。

この本のことはそもそも、著者の公開インタビューが行われるよと人に教えてもらって知った。会場は田原町の2階建ての本屋さん、Readin' Writin' BOOK STORE。いそいそと行って、当日その場で本を買った。インタビュアーは朝山実さん。ご自身が読んで気に入ったところを織り交ぜながらの質問で、まだ読んでいない人にも(普通そんな人はいないんだろうけど)本の魅力がひしひしと伝わる。二人が話すテンポ感や間(ま)も心地よかった。

わたしなら公開インタビューなんて天地がひっくり返ってもやらない。なんという勇気だろうか。自分の好奇心にしたがって行動し、それによって起きる怖いことや痛いこと全部をわが身に引き受ける。いるんだな、こんな人が。呆れるようにして感動した。

もちろん、山脇史子さんがすごい。芝浦屠場では「メモが取れなかった」と言うので、怖い人が咎めるとかそういうことかと思ったら、「芝浦は地球丸ごと見えるんですよ」と彼女は言った。

「インタビューなら誰かが言ったことを文章にまとめるので難しくないですが、あんなに広大でたくさんの人が立ち働いて、たくさん音が聞こえて、たくさん見えて、あれをどう言葉に変換していいのか分かりませんでした」と。すごいものをわたしは見たんだという誇らしさに満ちて言い放った。

メモがないのに20年以上が過ぎて書籍にまとめることができたのは、「昨日の日記を書いた」からだそうだ。毎日、昨日の日記を書いて記憶を掘り起こす作業をしながら、さらに20年以上前の芝浦の日々を思い起こしてみると、案外たったいまのことのように思い出せたのだという。昨日のことと変わらないとも言っていた。

坂元裕二脚本ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」でオダギリジョー(演じる小鳥遊大史)が「時間って別に過ぎていくものじゃなくて、場所っていうか」ずっとそこにあるものだと話していたのを思い出した。

「あなたが笑ってる彼女を見たことがあるなら、彼女は今も笑ってるし、5歳のあなたと5歳の彼女は今も手をつないでいて。今からだって、いつだって、気持ちを伝えることができる」

そういう公園のシーンを思い出した。聞いて泣き出すのは松たか子(主人公の大豆田とわ子役)。あれはすごくいいシーンだった。山脇さんは「書くと、その瞬間をもう一度生きられるんですよね」「亡くなった人に会えるんです」というようなことを、この通りじゃないと思うけど、おっしゃった。

わたしは誘ってくれた友だちと2階の畳に並んで座っていた。別に顔を見合わせたりしないし、二人ともインタビューに集中しているんだけど、すぐ隣で全力で馬を駆るみたいにして聞いているのを、お互いに頬や肩などの皮膚から、感じ取るともなく感じ取っていた気がした。「お前は差別していない?」「お前は『いい仕事』をするつもりがない?」「お前には勇気がない?」さんざん突きつけられているのに、楽しいは楽しかった。

わたしはまだちょっと考えようと思う。この本をどれぐらい、自分の役に立ててしまうのか、そうしないのか。

本を読む習慣がある全ての人に、は伝えられるはずもないけど、そのなかの一人にでも二人にでも、今はこの本のことを伝えたくて。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?