銀河フェニックス物語【少年編】第八話ムーサの微笑み(まとめ読み版)

マフィアから逃げ、アレクサンドリア号に密航したレイターはそのままアルバイトとして乗艦することを許されていた。

銀河フェニックス物語 総目次

<少年編>第七話「初恋は夢とともに」

<少年編>マガジン

戦艦アレクサンドリア号、通称アレックの艦。

銀河連邦軍のどの艦隊にも所属しないこの艦は、要請があれば前線のどこへでも出かけていく。いわゆる遊軍。お呼びがかからない時には、ゆるゆると領空内をパトロールしていた。

*

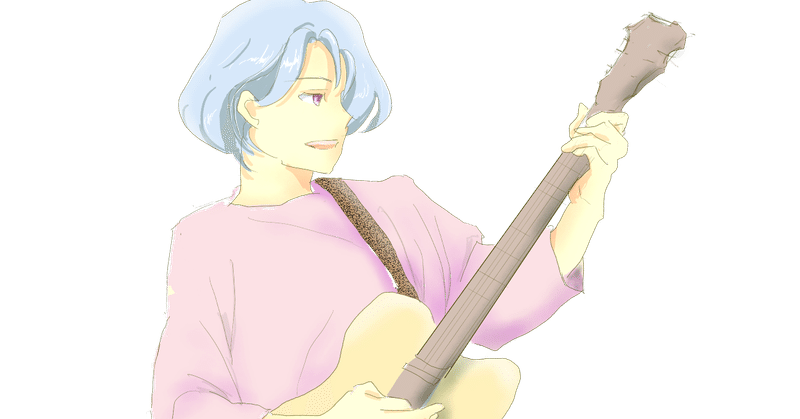

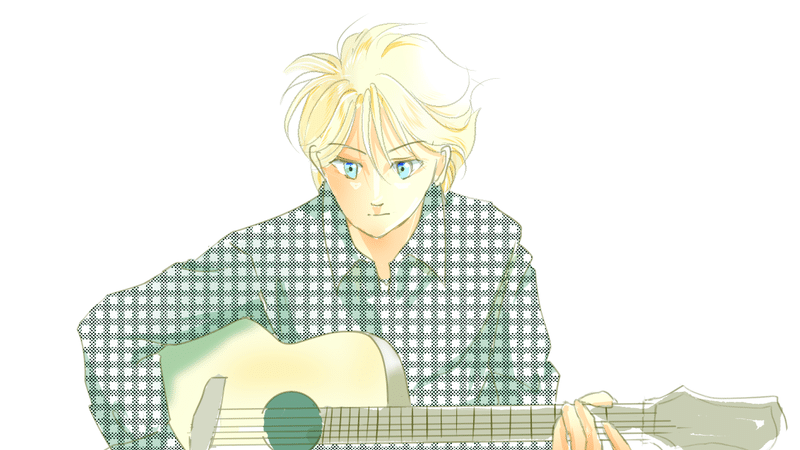

「ねえ、ヌイ。ギター弾いてくれないかなぁ」

食堂でアルバイトをしているレイターが僕に初めて話しかけてきた時のことは、よく覚えている。

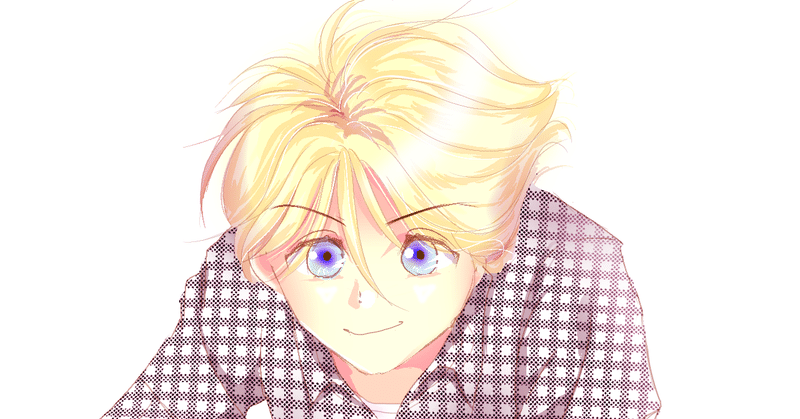

レイターは十二歳と聞いている。

自分の十二歳の頃を思い出してみるが、こんなに幼かっただろうか。クリクリする目で頼んできた。

どうして僕がギターを弾くことを知っているんだろう。

まあ、アレックの艦に乗っているみんなが知っていることだから、誰かから聞いたのかも知れないけれど。

「リクエストあるかい?」

「夏の日の雲」

「夏の日の雲?」

不思議に思った。『夏の日の雲』は僕のオリジナルの新曲だ。

「出航パーティの時、裏で隠れて聞いてたんだ」

ああ、そういえば地球を出航して間もないころ、一度だけ食堂で披露した。

レイターが密航者というのは、この艦に乗る者には公然の秘密だ。ネズミが隠れて聞いていたのか。

「すっごくよかった。”ほら、雨が上がる。虹ができる。僕の前に”ってサビが特に好きだよ」

驚いた。

レイターが口ずさんだ歌は音程も歌詞も正確だった。声変わりしていないから、元の楽譜より一オクターブ高い。

出航パーティの時、サビのパートは繰り返したけれど、僕の歌を覚えている人がいるなんて思いもしなかった。僕はうれしくなった。

「僕の部屋に来るかい?」

*

通信士の僕はアレック・リーバ艦長に引っ張られ、今回このアレクサンドリア号に乗ることになった。

ジャック・トライムス元帥の筆頭秘書官を務めていたアレック大佐は、連邦軍の有名人だ。

自分で人材を集めて遊軍を指揮し、優秀な戦績を治めている。軍への貢献度が高いため、人事の裁量権が非公式に大きく認められているらしい。

アレックの艦に乗艦できるのは名誉なことだ。

僕の部屋は、白兵戦部隊のバルダン軍曹と同室だ。

偶然だがバルダンと僕は同じハイスクール出身の同級生だ。

あの頃、僕は軽音部、バルダンは格闘技部だった。ハイスクールを卒業して十年が経つ。

今回、バルダンとたまたま一緒にこの船に乗ることになり、階級が同じ軍曹の僕らは、同じ部屋で暮らすことになった。

彼は戦闘員、僕は通信兵。性格も趣味もまるで違うけれど、部屋の居心地は悪くない。

彼は僕がギターを弾くのを嫌がらないでくれる。代わりに僕は彼が部屋の中で格闘技の練習をしていても気にしない。

ドアを開けた瞬間、バルダンの蹴りが目に入った。

「おっと、あぶねー」

すれすれのところでバルダンがよける。

こんなことは日常茶飯事だ。

「お、レイターじゃないか。訓練の続きやるか? 一に練習、二に訓練だ」

レイターがバルダンから格闘技を教わっていることは有名だ。

なんでも将軍家の坊ちゃんを倒したいらしい。

けど、まあ、無理だと思う。坊ちゃんは何事にも優秀だ。格闘訓練でバルダンにも勝つ時がある。

「きょうは、ヌイのギターを聴きに来たんだ」

「へー、お前音楽好きなのか」

「うん」

素直に頷くレイターの笑顔は気持ちよかった。

ギターを取り出すと、二段ベッドの下の段に腰掛けてチューニングをする。

「そうやって合わせるのかぁ」

レイターは興味津々で僕の手元を見つめている。

そして、僕は『夏の日の雲』を歌った。

バルダンとレイターは床に腰かけて聞いていた。

リズムに合わせて身体を揺らし、僕の歌とシンクロしている。

この一体感に触れる瞬間が、僕は大好きだ。

歌い終わると二人は拍手をしてくれた。

「ねえねぇ、どうしてヌイはプロにならないの? こんなに上手いのに」

子供ってほんと残酷だな。

「世の中はそんなに甘くないってことさ」

「ヌイはカッコイイし、絶対、売れると思うのになぁ」

バルダンが気を使うようにチラリと僕を見た。

*

ハイスクールを出たら、プロの歌手になる、って僕は決めていた。軽音部に入る前から作詞作曲もして、曲を書き溜めていた。目指すはシンガーソングライターだ。

卒業後、ギター一本担いで、星々を回った。ライブハウスだけでなく路上でも歌いまくった。

僕の音楽で一人でも勇気づけたい。お客さんの感触は悪くなかった。

ファンもついたし、新曲を作るたびに情報ネットワークの再生回数はぐんぐん伸びた。

そして、大手レーベルから声がかかってメジャー・デビューした。

子どもの頃からの夢だ。ファーストアルバムが売り出された日は興奮して眠れなかった。

音楽の世界をどんどんと広げたい。いろいろなことを取り込んで、僕はもっともっと冒険したい。

音楽の女神ムーサが僕に微笑みかけた。

でも、プロとしての生活が始まって、わずか半年で行き詰った。

「ヌイ、今の君の路線をファンは聞きたいんだ。無理に背伸びをする必要はない」

会社はオーソドックスな歌を求めた。けれど僕は表現の壁を破りたい。前衛的なことにもチャレンジしたい。

若かった僕は、あそこで階段を踏み外した。

もう少し我慢して昇っていれば、という苦い思いが、今ないと言えば嘘になる。

会社との契約を解消して、僕はストリートミュージシャンに戻った。

自由を取り戻した僕は、思いっきり好きなように曲を作るぞ、って意気込んだ。

なのに、なぜだろう、全く曲が書けなくなっていた。今までとは違うものが作りたい。その気持ちが空回りしている。

会社に大見え切って飛び出したのだ。これまでと同じ路線の曲を作るわけにもいかない。

必死にあがいたけれど、結局、僕はムーサに見放された。

食うに困った僕がたまたま目にしたのが、連邦軍の新兵募集ポスターだった。

力に自信はないけれど、いろいろな星系を回っていたこともあって語学ができたことと、音楽の才能を買われて通信兵になった。

そこで、音階暗号譜と出会った。

僕の人生は変わった。

僕の前に新しい音の世界が広がっていた。

持ち込んだギターに触る暇もない厳しい訓練を三年間続け、難関の試験をくぐり抜けて、暗号通信士になった。

通信兵として戦地へ出て、命をすり減らすような経験もした。

気がつくと、また、曲が書けるようになっていた。

ギターは再び僕の友だちになった。

僕は自分が作りたい曲を作りたい時に作る。オーソドックスなものも作る。前衛的なものも作る。誰に聞かせるでも、売るわけでもない。

他人を勇気づけるなんておこがましい。自己満足で十分だ。

それでいいじゃないか、ちょっとした挫折感を持って生きていくのも、って話は十二歳のレイターにはわからないだろうな。

*

「ねえ、ヌイ、ギター、触ってみてもいい?」

レイターの目が輝いていた。子どもの前にはうらやましいほど未来が広がっている。

「いいよ」

「ヤッター」

見よう見真似でギターを構えるレイターは、結構、様になっていた。

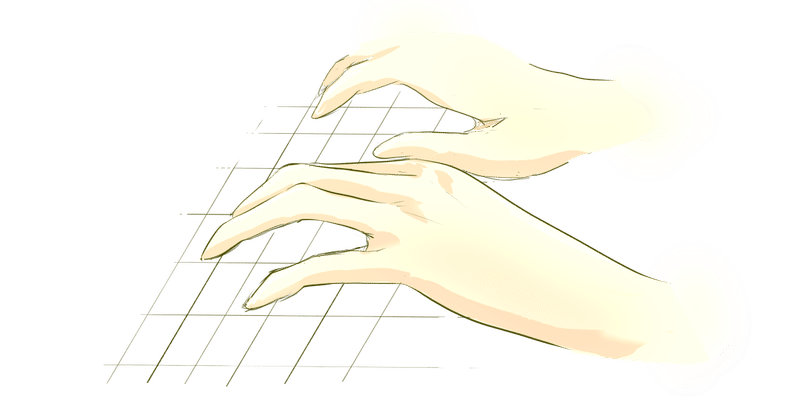

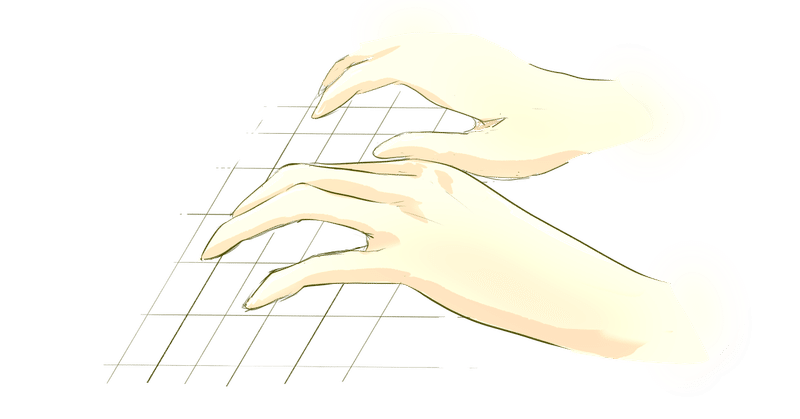

「ここと、こことここを指を立てて押さえて。6弦はできたらミュートして」

僕が教えた場所を左手で押さえる。そして、上から下へと弦を鳴らした。

明るいドミソの音が響く。きれいな音だ。

「Cメジャーだね」

レイターはにっこりと笑った。

「よくわかったね」

「うん。コードネームはわかるよ。『夏の日の雲』は出だしがE mでDにいってCだろ」

驚いた。あっている。

「でも、ギターの指使いはわかんねぇんだ」

そう言いながら、レイターは嬉しそうにCコードを鳴らした。

「ちょっと待ってな」

僕はタブレットを開いた。指の押さえる場所を示したギターコードの運指表はいくらでもある。

「これ見てみな。わかるかい?」

「うん」

レイターは運指表を見ながら器用に指を扱った。

身体が小さいこいつには、ギターが大きすぎるかと思ったが、

「お前さん、思ったより指長いんだな」

コードのFも苦労しながら押さえている。

僕が初めてギターを手にした時のことを思い出す。

ちょうどレイターと同じ十二歳だった。無理を言って誕生日のプレゼントとして親に買ってもらった。

届いてからずっと寝るまで、いや寝る時もギターを手元に置いていた。

運指表を見ながら音が作られていくのを楽しんでいた。夢の中でも、目が覚めてもギターのことを考えていた。

夢中になって楽曲を作った。

音楽の女神ムーサがいつも僕と共にいた。あの頃の自分とレイターが重なって見える。

僕らの様子を横で見ていたバルダンは、立ち上がると突いたり蹴ったり、また身体を動かし始めた。

どのぐらい時間が経ったのだろう。レイターは運指表を見れば一通りのコードを弾けるようになった。

まるでスポンジが水を含む様な勢いで指の運びを覚えていく。

「お前さん、何か楽器やってたのかい?」

「鍵盤やってた」

答えを聞いて納得する。いいセンスをしている。

そして、レイターはゆっくりとギターでコードを弾きながら歌った。『夏の日の雲』を。

指使いはたどたどしいが、すごいな。彼の集中力は。耳で僕の曲を完璧にコピーしている。

声変わりしていない声は天使の様だ。音程にブレがない。

「おっ、レイター上手いな。合唱団だったか?」

子どもの頃、合唱団にいた、というバルダンの指摘は当たっているかもしれない。レイターは発声がきちんとできていた。

「合唱団はやってねぇけど、俺の母さんは音楽の先生だったんだ」

「へえ」

レイターは誇らし気な顔で続けた。

「母さんは、セントラル音楽学院で声楽勉強してたんだぜ」

セントラル音楽学院と言えば、地球にある音楽の超名門校だ。そうか、レイターは純正地球人だったな。

「俺でも知ってるぞ。入学するだけでプロが約束されるんだろ」

バルダンが尊敬の眼差しを向けると、レイターは自慢げににっこり笑った。

「そうさ、すごいだろ」

レイターの両親は亡くなったと聞いているが、痛々しいほど母親のことが好きだと伝わってくる。まだ、十二歳だもんな。

*

レイターは夕食の片付けを終えると、僕たちの部屋へ顔を出すようになった。

目当てはギターだ。みるみる曲を弾けるようになっていく。

怖い顔に似合わずバルダンは歌が好きだ。

合唱団にいただけあって結構上手い。思わぬリクエストをしてくる。

これまで、僕が伴奏を担当していたけれど、最近はレイターが練習を兼ねて弾いている。

「『涙の一番歌』って弾けるか?」

「何だそれ? じじくせぇな」

「こんな感じだ」

フフフフン、とバルダンが鼻歌を歌う。

レイターは一度曲を聞けば耳コピができる。すぐにコードで伴奏し、バルダンは気持ちよさそうに熱唱した。

レイターは楽譜も読めるし、絶対音感も持っている。鍵盤をやっていたと言っていたな。僕は思いついた。

「バルダン。文字入力のキーボードを貸してくれないか」

僕の情報端末には仕事で使う音源データが入っている。

自分のキーボードとバルダンの二台をつないで、ピアノの鍵盤画像をマッピング同期させた。

この文字入力ボードに映し出された鍵盤画像を叩けばピアノの音が出る。八十八鍵には足りないが、六十一鍵キーボードぐらいはいける。

レイターが食い入るように見ていた。

「弾いていい?」

「ああ」

何を弾くかと思ったら、ドレミファソラシドの音階だった。

「俺でも弾けるぞ」

バルダンが馬鹿にしたような口ぶりで言った。

いや、ちょっと待て。ドンドンと音階を弾くスピードが上がっていく。本格的な運指練習だ。ハノン三十九番か。なめらかな指くぐり。

「は、速いな」

バルダンも目を見張った。

転調しながら四オクターブを弾き続ける。

インチキ鍵盤の外へ指がはみだす。文字入力ボードじゃ音域が足りていない。

突然、鍵盤から指を離すと、レイターは不満気に呟いた。

「半年ぶりは、やっぱダメだな。指が流れちまう。もうちょっと借りていい?」

「ああ」

レイターは繋がった情報端末にヘッドホンを無線コネクトして耳につけた。僕たちに演奏を聞かれるのが恥ずかしいようだ。

レイターは何か曲を弾き始めた。

カタタタタと、キーボードを連打する音が響く。

僕はこっそりと端末のスピーカーから小さな音で流した。ヘッドホンをして鍵盤に集中しているレイターは気づいていない。

ショパンのエチュード第四番だ。超難曲を高速で弾いている。

鍵盤が軽いということもあるのだろうが、それにしても何というスピードだ。プロの演奏家のようだ。

「へー、指先が見えんぞ」

バルダンが感心している。

ギターの時にも思ったが、こいつ身体の割に指が長い。楽にオクターブに届いている。音楽に向いているな。

あっという間に曲を弾き終えた。二分かかっていないんじゃないだろうか。

バルダンが拍手した。レイターが驚いてヘッドホンを外す。

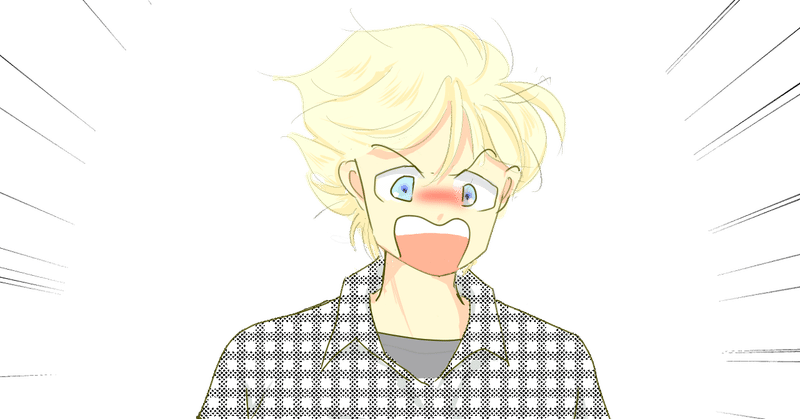

「き、聞いていやがったのか?」

「凄いじゃねーか」

バルダンは純粋に褒めていたが、レイターは顔を真っ赤にして怒った。というか、耳まで赤くして恥ずかしがっていた。

「卑怯な真似しやがって。この曲は練習中なんだよ。だからミスタッチばっかりだけど仕方ねぇじゃん。久しぶりだし、左の小指が弱いし、この鍵盤初めてだし」

ミスタッチには気が付かなかったが、こいつにとっては不本意だったのだろう。次から次へと言い訳を言い続けた。ほんとにガキだ。

「お前さん、他にも何か弾いてみてくれ」

「やなこった」

「じゃあ、もう鍵盤もギターも貸さない」

「マジかよ」

レイターは口を尖らせながら少し考えて、インチキ鍵盤に向かった。

「じゃあ『夏の日の雲』のピアノバージョン」

僕の曲を鍵盤で奏でだした。完成度の高いピアノ曲にアレンジされていた。自分の曲という感じがしない。

バルダンが興味深げにたずねる。

「楽譜はいらないのか?」

「一回聞けば同じさ」

こいつの頭の中には、音符がみるみる降ってくるのだろう。

レイターはまたヘッドホンを付けた。

とにかくキーボードの演奏を他人に聞かれたくないようだ。まあ、好きにすればいいさ。

レイターは、貪るようにいつまでもカタカタと弾き続けた。

様々な曲を手が覚えている。どれだけ、音楽に飢えて渇いていたのだろうか。

気がつくと鍵盤に手を置いたまま机に突っ伏して寝ていた。

僕がギターを抱きながら眠った頃のことを思い出した。

できることなら、ピアノとか本物の鍵盤楽器を与えてやりたいが仕方がない。戦地へ向かう軍艦では。

*

一時期とは言え僕はプロだった。歌で生計を立てていた。

音楽の女神ムーサに、魂を売ってもいいと、音の世界にのめり込んだ。

だからわかる。

レイターには音楽的な才能がある。

本人は気づいていないが音楽理論もコード進行も身についていた。耳もいい。

セントラル音楽学院で学んだ、と言う母親のセンスを受け継いでいるのだろうか。

「お前さん、どうやってコードを覚えたんだい?」

「俺んち、宇宙港の横だから警笛で船を当てるんだ。Cはカナディアン号、Dはドイッチュラント号って母さんが教えてくれた」

地球発の公共宇宙船名か。

レイターは大人も顔負けなぐらい宇宙船に詳しい、いわゆる宇宙船オタクだ。船の頭文字と警笛のコードを紐づけて覚えさせたということだ。

音楽教師だったレイターの母親は教育者として優秀だったとしか言いようがない。

幼いころから音楽に恵まれた環境だったのだろうな。レイターは編曲だけじゃない。自ら旋律を作るのも上手い。

ムーサがレイターに微笑んでいる。僕が羨ましく思うほどに。

だが、レイターは文学的な才能はゼロに等しかった。

何だよこの作詞は。『かえるの合唱』かよ。折角のメロディーが台無しだ。

十ニ歳、まだ子どもだから仕方ないのかも知れない。

僕自身はませた十二歳だったと思う。

レイターの年の頃には、大人びた歌詞の拙いラブソングを作っていた。

気になる女の子もいて、揺れる自分の心を音と言葉の両面から表現したいともがいていた。

女神ムーサに捧げるための詩を、必死になって紡いでいた。

レイターはムーサに魂を捧げるつもりはまるでない。何て勿体ないんだろう。こんなに才能にあふれているのに。

「お前さん、ちゃんと音楽の勉強をしたらいいんじゃないのかい?」

「あん? 必要ねぇよ。音楽は好きだけど、俺は『銀河一の操縦士』になるんだから」

それがレイターの口癖だった。

鍵盤楽器の扱いは、僕では太刀打ちできない。きちんとした先生に師事すればプロのピアニストにだってなれるレベルだ。

僕は残念に思った。

*

レイターは部屋に来ると必ず、キーボード鍵盤で運指練習をする様になった。が、相変わらずピアノ曲を僕たちに聞かせることはなかった。

「お前さん、どうして鍵盤の演奏を聞かせてくれないんだい」

レイターは少し間をおいてから答えた。

「母さんに人前で弾くな、って言われてたんだ」

愛しい母上の遺言なのか。

「どうして?」

「う~ん、速く弾けばいいってもんじゃない、ってことらしいけど、よくわかんねぇ」

「確かにお前さんは速弾きが上手いね」

レイターは嬉しそうな顔をした。

「俺、曲を弾くより運指練習が好きなんだ」

「珍しいな」

普通は練習を嫌がるものだ。

「だって、ピアノって音ゲーだろ。間違えねぇように、速く鍵盤を押せばいいんだから。ゆっくりした曲を弾くより、タイムアタックやるとみんな盛り上がって喜ぶぜ」

ムーサが困った顔をしてレイターを見ていた。レイターの母親とムーサが重なる。

鍵盤の演奏技術は卓越しているが、精神や感情を表現する芸術性が抜け落ちているという事だ。

レイターは運指練習の後、ギターを弾いて、歌って、最後はバルダンと格闘技の真似事をして帰っていく。

「ここはお前の遊び場ではない」

と、バルダンは真面目な顔をして言うのだけれど、一番楽しんでいるのはバルダンに見えた。

*

ある日のこと、たまたま僕は自室に仕事を持ち込んでいた。

好奇心の固まりみたいなレイターが見逃すはずがない。

「ヌイ、それは何? 楽譜?」

「これは教えられないな」

音階暗号譜の符丁記録だった。僕は直ぐに鍵を掛けて片付けた。もう使用済の記録だが一応機密だ。

「わかった、暗号だな?」

僕の仕事は通信兵の中の暗号通信士だ。

「暗号って面白そうだよなぁ」

少年っていうのは、なぜか『暗号』という言葉に惹かれる。僕もそうだった。踏み入らずにはいられない、知らない世界への扉がそこにある。

符丁は機密だから教えられないが、解読の手法は公開されている。

「音階暗号譜は、音を暗号にして伝えることができるんだ」

「へぇ、どうやって?」

レイターは目を丸くした。

「銀河共通語の文字表と音表を合わせることができるのさ。例えば」

と言って僕はキーボード鍵盤で音を鳴らした。

「文字一覧の配列に沿って、このラが基本の母音でシのフラットを子音にする、そうすると」

両手で和音を弾いた。

「これで、相手に情報を伝えることができるんだ。今のはさ……」

タブレットの画面を音表と文字表が並ぶページへ切り替えて説明しようとした時だった。

「『ヌイとレイター』」

レイターが答えた。僕は驚いた。

「どうしてわかった?」

「だって、ヌイ説明してくれたじゃん。ラが基本の母音なんだろ。ってことは」

レイターは鍵盤を軽やかに操った。『こんにちわ』と。

僕は思い出そうとした。

僕が音階暗号譜の基本言語を覚えるのに、何か月かかっただろうか、と。

*

連邦軍に採用された僕は、適性試験の結果、通信兵の養成機関へ配属になった。

絶対音感を持ち、音楽を生業としていた僕は、同期の中でいち早く音階暗号譜の基本言語を読み解けるようになった。

それでも、文字表と音表を照らし合わせる必要があった。

表を見ないでわかるようになるまでに、二か月は要した。

そして僕は、通信兵の中でもエリートと呼ばれる暗号通信士の候補生に抜擢された。

歌をあきらめ下がりまくっていた自己肯定感は、音の世界によって救われた。

単音の次に和音があって、リズム変化があって、多言語があって、符丁切り替えができるようになって初めて暗号として使える。

さらに電子計算機の解析を上回るための倍速技術を学び、独り立ちするまでに三年がかかる。資格試験は難関だ。

暗号通信士の道のりは長い。人材不足は連邦軍の課題となっている。

小さな子どものうちから教えれば養成期間が短くてすむ、という仮説を聞いたことがある。

今、僕の目の前にその実例がいるということだ。

*

レイターが興奮している。

「じゃあさ、逆に考えたら普通の曲が別の意味を持っちゃったりするんだ」

「そうさ」

音階暗号譜を学ぶと、みんなそれに気づいて楽しくなる。自分の知っている曲の中に別の意味が隠されているんじゃないかと、探してみたくなる。

「面白れぇ」

* *

「面白れぇ」こんな世界があるなんて、面白すぎる。レイターは興奮していた。頭の中をいろんなメロディが駆け巡る。

ベッドの中に入っても興奮が収まらない。口ずさんでみる。

一通りあいさつは作れたぞ。

『暗号』って何て魅惑的な響きなんだろう。

言葉を思い浮かべては音に変換する作業を続けているうちに、いつしか寝入っていた。

翌朝、目が覚めて最初に考えたのは音階暗号譜のことだった。

同室のアーサーはすでに起きて、仕事に向かう支度をしている。あいつはじいさんみてぇに早起きだ。

今朝は叩き起こされる前に起きたからか、俺の方をちらりと見た。

俺は二段ベッドの上から『おはよう』って暗号譜で口ずさんでみた。

「おはよう」

アーサーが俺を見て応えた。

ん? 俺の暗号がわかったのか? それとも 偶然か?

今度は『このボケ』って音を並べた。

「ボケとは失礼な」

あいつは制服のボタンを留めながら、ムッとした顔で俺をにらんだ。

驚いた。

「あんた、何でわかるんだ?」

「それは、こちらの台詞だ。どうしてお前が音階暗号譜を知っているんだ」

俺は答えなかったが、あいつにはすぐにバレた。

「ヌイ軍曹か」

「……」

この艦にはヌイしか暗号通信士が乗ってねぇもんな。

「昨晩はお前のハミングがうるさくて眠れなかった」

「そりゃ、悪うござんした。けど、あんたも楽しめただろ」

俺は思わず笑った。俺はエロい言葉を変換して寝るまで遊んでいた。

「フン」

将軍家の坊ちゃんは不機嫌そうな顔をして、部屋を出ていった。

* *

「ヌーイーっ。全然暗号は秘密じゃなかったぞ」

レイターが不満気な顔で突っかかってきた。どうやら坊ちゃんに解読された様だ。

「ははは、音階暗号譜の基本言語は士官学校でも理論を勉強するからね」

「ちっ、つまんねぇの」

「基本言語は暗号にならない。だから鍵音符を使って、符丁の切り替え変換をするんだ」

「鍵音符?」

ここから先は機密に近づく。深入りさせる訳にはいかない、とわかっている。

けれど、この素晴らしい音の世界を、こいつにも見せてやりたくなった。

レイターの才能を見ればわかる。こいつは音階暗号譜の世界を歩く素質を備えている。

「これは『夏の日の雲』の楽譜だ、これを鍵音符に使ってみよう。そうすると、基本の母音と子音が決まる」

レイターが食いついてきた。

僕の心が楽しんでいた。

この鍵音符の符丁は誰も使ったことがない、僕のオリジナル曲だ。レイターと僕の二人だけの秘密の世界を作りあげていく。

「『ヌイ』って弾いてごらん」

僕の名前は単純だが、流石にレイターも苦戦している。

「これかな?」

レイターが楽譜を見ながら鍵盤を弾いた。

「当たり」

「楽譜と照らし合わせねぇと、こりゃ無理だ」

「仕事の時に楽譜が送られるて来ることはないよ。鍵音符も音声データでやり取りするんだ」

「マジ?」

「任務が終わった後に記録の為、再現して残しておく」

「ひぇえ、それが昨日見た楽譜ってことか」

「そういうこと」

*

レイターはみる間に『夏の日の雲』の鍵音符を扱えるようになった。

あとは鍵音符の符丁変換ができれば、音階暗号譜をほぼ習得したことになる。レイターは作曲もできるから、それほど難しくはないはずだ。

僕や音大出の候補生でも半年かかる工程を、わずか数週間で覚え、キーボード鍵盤を操って僕に話しかけてくる。

「《暇だな》」

「《いいことだ》」

僕がレイターと音階暗号譜で会話していることは、バルダンしか知らない。

はたから見ると音を適当に鳴らして遊んでいるようにしか見えないだろう。

将軍家の坊ちゃんは、音階暗号譜を使っていることに気がついているかも知れないが、鍵音符がわからなければ、僕たちが何を会話しているか内容は理解できない。

というほど、秘密な話をしているわけじゃない。他愛のない会話。でも、僕にもいいトレーニングになる。

僕たちが鍵盤で会話しているのを見ながらバルダンが聞いた。

「なあ、ヌイ、レイターなら暗号通信士になれるんじゃないのか?」

「そうだね、ほかの暗号術も覚えなくちゃだめだけど、一番難解な音階暗号譜がわかっているから、学べば速いだろうね」

「この船には暗号通信士はお前しかいないから、楽になるじゃないか。もしかして、それで教えてるのか?」

「そういう訳じゃないよ。この世界の面白さを共有したいと思ったんだ」

レイターが聞いた。

「どうしてヌイしかいねぇの? こんなに面白ぇのに」

僕の代わりにバルダンが答えた。

「暗号通信士になるには候補生になってから三年以上かかる。誰でもなれるもんじゃないから、絶対数が足りてないんだ」

「ふぅ~ん。そうなんだ」

「暗号通信士は給料もいいぞ」

「え、そうなの?」

目が輝いた。レイターはお金にちゃっかりしているところがある。何でも宇宙船を買うために貯めているらしい。

「俺は入隊して十年で軍曹だが、ヌイは入隊五年で俺と一緒の階級に昇進した。ヌイのレベルならさらに特別手当が付く」

「へぇ、魅力的だな。でも、俺がなりたいのは『銀河一の操縦士』だから、やっぱ、戦闘機乗りだな」

「まあ、あいつらの特別手当も凄いけどな。いかんいかん、身体を動かしていないとひがみやすくなる」

そう言ってバルダンは訓練に出かけた。

連邦軍の中で白兵戦部隊の序列は高くない。命の危険は僕より圧倒的に高い任務なのに。

子どもたちが憧れるのはやっぱり宇宙戦闘機隊のパイロットだ。僕らの子どもの頃も人気が高かった。

特にこのアレックの艦には『びっくり曲芸団』と呼ばれる部隊が所属している。

「お前さん、操縦士になりたいんだろ?」

「違うよ『銀河一の操縦士』さ」

屁理屈を言う子どもだ。

「宙航座標は読めるのかい?」

「もちろんさ。座標は読める。宇宙航法概論は読み終えてねぇけど」

最後は声が小さかった。

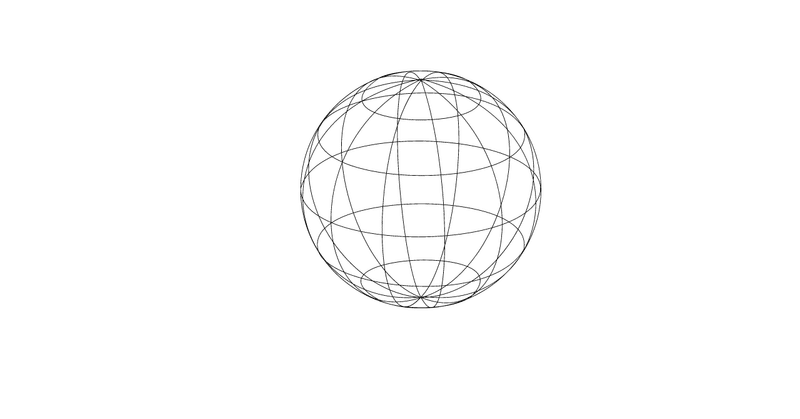

「座標も音階暗号譜で示せるんだよ」

「えっ、ええっ、教えてくれ! いや、教えて下さい。教えて下さいませ、ませ。ヌイ先生」

この食い付きと興奮には驚いた。

「わ、わかった。けど難しいよ」

座標数値は意味を持たない。そこには想像で補う余地がない。

暗号本文に意味があれば、一音聞き逃しても大筋は理解できる。(ホントは聞き逃しちゃダメだけど。)

座標は一つでも聞き漏らしたら終わりだ、全然違うところへ飛ばされてしまう。座標数値の暗号解読は今でも緊張する。

とりあえず、基本言語で型を教える。

「いいかい。今から流れる和音を聞き取ってごらん」

情報端末にデータを入力して音を出す。十音以上を同時に鳴らすからキーボードでは対応できない。

グギュ。と、不協和音が鳴った。

「わかったかい?」

「低音がヘ音記号の一オクターブ下のドから始まって、隣のレのシャープ。ヘ音記号のラとフラットのシ。ト音記号のミとファのシャープ、とソとシ。それから、一オクターブ上がってレ、ソのシャープとラとシその上のド」

レイターは十三音を早口で答えた。頭の中で再現した音が逃げていかないうちに口にしている様だ。

「正解」

ふぅ。レイターが長い息を吐いた。これは相当な集中力を要する。

「これを、音階暗号譜を使って宇宙航法概論で出てきたアロ関数に座標変換するんだ」

「うーむ」

レイターは目を閉じた。何かを思い浮かべているようだ。目を開けると不思議なことを口にした。

「あのさあ、座標点の数値はわかんねぇけど、場所はわかる」

「どういうことだい?」

レイターは、タブレットモニターに3D天球宙航座標図を映し出した。

球体の座標を拡大していき、ペンで一点を指す。

「多分ここ」

僕はその地点の座標数値を映し出した。

驚いた。

僕が示した地点とほぼ同じ数字がそこに並んでいた。最後の数値の違いはペンの手入力による誤差だ。

僕はあわてて聞いた。

「どうしてわかるんだい?」

座標の位置が先にわかるなんてありえない。

「わかんねぇけど。浮かぶんだよね。俺、天球座標図見るの大好きなんだ。音を思いだしながらアロ関数見てると匂ってくる。この辺だって」

こいつは音階暗号符の天才かもしれない。

*

「ヌーイー。明日、ギターを空の下で弾こうぜ」

はずんだ声でレイターが僕たちの部屋に飛び込んできた。

明日は久しぶりの陸だ。補給で惑星に着陸している間、自由時間が与えられている。

僕やバルダンも少なからず浮かれていた。

レイターがタブレットの地図を示す。

「ほら、港の近くの公園は演奏フリーだぜ」

バルダンがのぞき込む。

「お、港町公園か。いいランニングコースがあるじゃないか。新鮮な空気を吸いながら、訓練に励むとするか」

港町公園、という名前で僕は思い出した。

「そこで、前に路上ライヴをやったことがある」

アーチストに寛大な公園だ。懐かしい。あれは僕が何でもできると信じていた頃。ちょうどアルバムを出した直後だ。

「へぇ。どうだった?」

「歌うのにいい公園だよ。久しぶりに、行ってみようかな」

「ヤッター」

レイターが喜んでバク転した。

「一緒に『夏の日の雲』歌おうぜ」

そう言ってレイターは、コーラスのパートを作り始めた。

「ねえ、ヌイとバルダンって、友だちだったの?」

レイターが僕たちに聞いた。

ハイスクール時代。バルダンと僕はお互い顔は知っていた。でも、話をした記憶はない。

「ヌイさま~って、女子学生の人気の的だったぞ。何て軟派な奴かと思っとった」

茶化すようにバルダンが答えた。

確かに僕は軽音楽部で一番人気だった。

「お前さんが硬派過ぎるんだ。学校ではバルダンの方が有名人だったよ。格闘技でハイスクール総合優勝してるんだから。不良グループも手出しできないで、教師からも一目置かれてた」

「うーむ、あの頃が俺の人生のピークだったな」

そう言ってバルダンは笑った。

そんなことはない。確かに白兵戦部隊は優遇されていないが、バルダンの地上戦の活躍は評価されている。

だから、このアレックの艦に呼ばれている。

僕の人生のピークは、一体いつだろう。

普通に考えればプロになってアルバムを出した時、あれが僕のピークと言える。子どもの頃からの夢を叶えたという達成感があった。

でも、何故だろう、あれを人生のピークとは認めるのには抵抗がある。

*

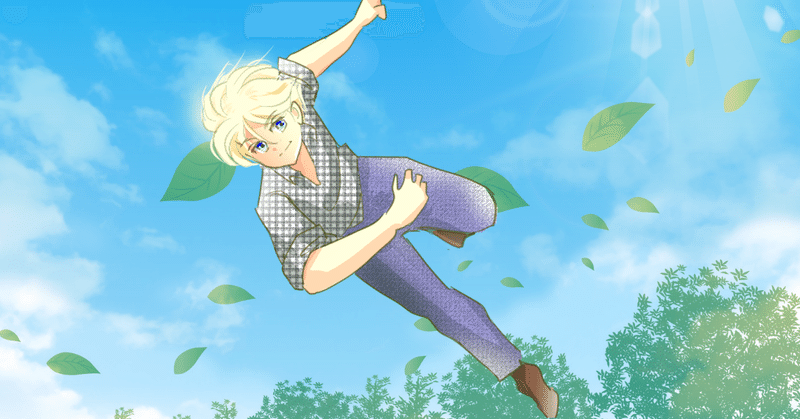

僕はただ、空の下でのんびりギターを弾いて歌えば、気持ちいいだろうと思っていた。が、レイターは違ったようだ。

アレクサンドリア号から降りると、レイターは港町公園へ一目散に駆けていった。

子どもは元気だな、と思ったら、ライヴ向きの一番いい場所を陣取っていた。

「ヌイ、青空ライブやるぜ。俺に前座をやらさせてくれ」

とレイターは僕のギターを肩から下げた。

すっかりギターが板について来た。コードで弾くだけじゃ飽き足らず、最近は速弾きにも挑戦している。鍵盤で超絶技巧ができる能力が役に立っている。

前座と言っていたが、どうやら弾き語りをするようだ。何を歌うつもりなのだろう。バルダンの相手をしているから曲のレパートリーはかなり広い。

アルペジオを鳴らす。

短調から入る聞き慣れたフレーズ。おいおい、僕は目を見開いてレイターを見た。本気かよ。

去年、『銀河の歌姫』が大ヒットさせた泥沼不倫のバラード『ギミラブ』。

格調高いメロディだが、実は過激な隠語がちりばめられていて教育上よろしくない楽曲だ。

昼間の公園で歌う歌じゃない。しかも、子どもが……

「”愛しかった人との時間が、今はもう”」

透き通る高音がレイターから流れ出る。

大きな声じゃないのに、よく聞こえる。

歩いている人たちが驚いて足を止めた。いや、これは、僕だって足を止める。

「”貴方を探して、雨に濡れたわ。中に入れてほしいの”」

歌詞に隠された意味が分かって歌ってるのか。際どいエロティックな内容と、歌っている子どもの幼い姿がアンバランス過ぎる。

高く透き通った天使の様な声。なのに、色っぽく情感込めて歌い上げる。不均衡が生み出す不思議な艶めかしさ。

ギターのアレンジが絶妙だ。自分の声を消さない程度にシンプルかつ美しい。

この曲は半音が多い。音程取るのが難しくて有名だ。

しかも、七オクターブの声を持つと称される歌姫の音域を、こいつ、きっちりカバーしている。

「”貴方の優しさは裏切り。私に愛を与えなさい。ギム・ミー・ラブ”」

サビの高音は歌姫さながら、オペラの様だ。『銀河の歌姫』もレイターの母親と同じセントラル音楽学院の出身だったことを思い出す。

小さな身体から、音量いっぱいの声が溢れ出す。正しい発声。その技術だけじゃない。あふれ出す音の波が僕を含めた聴衆の身体の奥底に訴えかけてくる。

引き裂かれる想いを音と詩が紡ぎ出す。レイターの声が描く世界観に魂が揺さぶられる。これは芸術の域だ。

一体誰を想って歌っているのか。

一瞬だけ、音程が狂って声がひっくり返った。絶妙のタイミング。嗚咽で声が震えたように聞こえて、逆に胸を打つ。切ない。

これは技巧じゃない。歌とシンクロしてレイターは本当に泣いている。絶望という心の叫びが伝わってくる。

僕は不倫はしたことはないけれど、辛い恋愛はした。歌と重なる。聞いているこっちまで涙が出そうだ。

十二歳のレイターは、こんな苦しい恋なんて知らないだろうに……

* *

軍曹のバルダンは公園を走っていた。

やっぱり、外の空気はいいな。

広場ではストリートミュージシャンが各所に集い、音楽を奏でている。

ヌイとレイターはどこにいるんだろう。

アーティストによって観客が集まっていたりいなかったりする。

俺の大好きな『ギミラブ』が聞こえてきた。綺麗な透き通った声。

サビを一緒に口ずさむ。こいつはうまい。

歌声につられるように人が集まっていた。

あの曲をこんなに上手に歌うって、一体どんな女性だ。

足を止めて、人だかりの頭越しに覗いてみた。

* *

『ギミラブ』を熱唱するレイターの背中をヌイは見ていた。

レイターが歌がうまいことはわかっていた。けど、これだけの人の足を止める表現力には恐れ入った。惹きつけるものがある。プロだった僕の心が揺れる。

人だかりの中に、背の高いバルダンの頭が飛び出ていた。僕と目があった。レイターを見て驚いている。

『ギミラブ』が歌い終わると喝采が起こった。

「ブラボー!」

レイターは深く一礼して僕のギターケースを開いた。手慣れている。次々と投げ銭が飛んできた。

「ヌイ、次は『夏の日の雲』な」

「あ、ああ」

レイターが僕にギターを渡した。

集まった観客は五十人位か。

前にここでライヴをした時は、公園の警備担当者が飛んでくるほど人が集まった。僕の歌を聞きたい、というファンで溢れていた。あの頃にこの人数だったら、僕はがっかりしたことだろう。

今の僕は緊張していた。

そして嫉妬していた。彼らが僕ではなくレイターが歌うことを期待して集まっていることに。

でも、ギターを肩からかけた瞬間、もやもやした気持ちは一気に消えた。

昔の感覚が僕の中に流れ込んでくる。

「みなさん今日はありがとう。こうして出会えたことに感謝して、僕の新曲を聴いて下さい。『夏の日の雲』」

ピックを握り、前奏を奏でる。

レイターとのハーモニーから歌は始まる。

あいつの高音と僕の声が調和を生み出す。聴衆が静まり返る。

ああ、気持ちいい。

夏の雲は入道雲。

僕の心のように狂わしくエネルギーを蓄えてドンドンと膨らむ。

そして、一気に涙の雨を降らす。でもね、

”ほら、雨が上がる。虹ができる。僕の前に”

サビのハーモニーは天まで届く気がした。

二番は僕が一人で歌う。

ボイストレーニングが足りていない僕の声。これが今の僕。

レイターほど伸びやかじゃない僕の声。

でも、なぜだろう。

昔の僕より上手く歌えている気がする。がむしゃらだったあの頃の僕より。

「次の曲、いきます」

僕は赴くままに、僕の中の音楽を解放した。昔のオーソドックスな曲、誰にも聴かせていない尖った曲、僕の中に蓄積されていたソウルが溢れ出て止まらない。

歌うための楽器は僕自身の身体だ。

僕を中心に震えた糸がするすると伸びていく。人々に触れて、繋ぎとめる。

アップテンポな曲は糸の振動が大きくなる。相手の身体もどんどん揺らす。

誰からともなく自然発生する手拍子が、僕のリズムと共鳴する。

音楽の女神ムーサは、これでいいと言ってくれる。

観客とレイターとバルダンと、同じ時を共有する。

聴いてくれる人がいるというのは、何と幸せなことか。

誰に聴かれなくても自己満足で充分だ、なんてウソだ。

少しでも伝われ! 僕の歌たちよ!

歌い終わると、暖かい拍手が僕を包んだ。

*

ギターを片付ける僕の前に、女性が笑顔で立っていた。

「ヌイさん。音楽、続けていたんですね」

年のころは僕と同じぐらいだ。誰だろう。思い出せない。

「えっと……」

「あなたのファンです。七年前、ここであなたのライブを聞いて、アルバムを買ったんですよ。でも、すぐ後に活動を休止されたって聞いて、がっかりしていたんです。活動再開したんですね。うれしいです」

こんな偶然ってあるのだろうか。

「いや、あの、今日はたまたまで」

「偶然でもよかったです。今日はヌイさんの知らない一面が聴けて、興奮しました。新曲、『夏の日の雲』すごくよかったです。買えますか?」

「いや、あれは」

売ることなんて考えていなかった。そもそも、ライヴを予定していたわけじゃないのだ。

と、そこへレイターが割り込んできた。

「お姉さん、きょうのライブ盤と、ヌイが一人で歌ったデータがあるよ。スタジオ収録じゃねぇから、二つで五百リルでいいよ」

「あら、ほんと。欲しいわ」

レイターは通信機を使ってみるまにデータと五百リルを交換すると、

「ありがとうございます」

深々と頭を下げた。手慣れている。

あいつ、いつの間にライヴを録音していたんだ?

僕も彼女にお礼を伝えた。

「きょうは僕の歌をお聞きいただき、ありがとうございました」

「お礼を言うのはこちらです。ヌイさん。わたしは辛いことがあると、いつもあなたの歌を聴くんです。そうすると勇気づけられて、元気が湧いてくるというか。きょうは新曲が手に入ったのでパワーアップできました。これからも頑張ってください。新曲が出たら連絡くださいね」

女性は突き抜けた青空のようににっこりと微笑んだ。

雲外蒼天。僕はムーサの導きを感じた。

女性とのやり取りを見ていた他の客も、楽曲データを購入したいと言い始め、レイターは『夏の日の雲』を売り続けていた。

「ヌイー。結構儲かったゾ。流石、あんたプロだ」

嬉しそうに通信機のチャージ額を僕に見せた。

「お金はレイターにあげるよ」

「えっ?」

「それでギター買いなよ」

「ありがとうございます」

レイターは礼儀正しくお辞儀をした。

ギターケースの中に一万リル札があった。通りすがりの誰かが投げ入れてくれたものだ。

僕に? レイターに? 二人に? そんなことはどうでもいい。

ただ、今、このライヴの時間に一万リルの価値を見出した人がいた。その事実が僕を幸せにした。

僕の人生のピークは、今、なんじゃないだろうか。

ムーサの愛がくっきりと感じられる。

ああそうか、”人生のピーク” と言う言葉が良くないんだ。

その後の人生が否定されたような気持ちになるから。

子どもの頃から憧れていたプロになり、絶頂の後に事務所を辞めて、僕は絶望のどん底に落ちた。

けれど、そのおかげで音階暗号譜と出会えた。

人生は波のようだ。ピークは何度でもやってくる。

こんなはずじゃなかった、という挫折感を今なら手放せるんじゃないだろうか。

久しぶりの路上ライヴは、僕の人生に新たな意味を教えてくれた。

*

レイターは結局ギターを買わないで、相変わらず僕の部屋へギターを借りにくる。ライヴで儲けたお金は、宇宙船を買うための貯金に回したらしい。

「ヌイはレイターに甘すぎる」

とバルダンは怒っているけれど、まあ、いいや。

僕らの部屋でギターを鳴らすレイターに聞いた。

「お前さん、路上ライヴやったことあるのかい?」

「俺じゃなくてお袋がね。すごかったんだぜ。女神の降臨だよ。聴いてる人はみんな虜になっちゃってさ。俺はそのライブを手伝ってたんだ」

レイターはうっとりとした表情をした。どうりで仕切りが手慣れていた訳だ。

そこへバルダンが突っかかった。

「お前の『ギミラブ』、どんな美女が歌っているのかと勘違いしたじゃねーか」

レイターが照れた様に笑った。

「へへ、あの曲、俺が歌うと姐さんが喜んだんだよね」

「姐さん?」

「俺の知り合い」

「紹介しろ」

「やなこった……」

と言った後、レイターが突然黙った。何かを思い出したようだった。

「お前、ホームシックか?」

「うるせぇ」

バルダンに蹴りを入れようとしたレイターは逆に蹴り返され、部屋の端まで飛んでいた。

「くっそー」

「わはは、ガキはもっと訓練しろ。一に練習、二に訓練だ」

と言いながらバルダンは部屋を出て行った。

「大丈夫かい?」

「ワザと蹴られてやったんだ」

ほんとにこいつは負けず嫌いの子どもだ。

そんなレイターに僕は聞きたいことがあった。

「お前さん、ライヴで『ギミラブ』を選んだのは、その姉さんのために歌いたかったのかい?」 あの歌には想いがこもっていた。

「あん? 何言ってんのさ。戦略だよ。野外だし、マイクもアンプもねぇし、人集めるにゃ目を引かなきゃだろ。意外性を利用したんだ。俺みたいにガキに見える奴が、不倫でドロドロの『ギミラブ』歌えば受けるからに決まってるじゃん」

「ガキに見える、じゃなくてガキだろ」

「うるせぇ。もうすぐこんな風にゃ歌えなくなるしな」

レイターは自分の商品価値がわかっている。声変りしたら今と同じようには歌えない。

一方で、レイターが戦略を強調すればするほど、本心を隠しているように見えた。 僕は続けて聞いた。

「『ギミラブ』歌った時、お前さん、泣いていたのかい?」

「は? 俺が泣く訳ねぇだろ……」

と言ってまた黙った。

「お前さんの『ギミラブ』から恋愛の苦しみが伝わってきたよ」

レイターはゆっくりと息を吐くと言葉を選ぶように口にした。

「恋って辛いよな。麻薬みてぇだ。断ち切ったと思ってたのに……」

遠くを見つめる大人びたその表情は、子どもから少年そして、男へと一気に成長したかのようだった。

「姐さんは俺じゃない男を愛してた。でもそいつは姐さんのことを愛してなかった。人生はうまくいかねぇ。取り返しがつかなくなる前に何とかしたかった。どうして俺じゃダメなんだ、って歌いながら考えてた」

バルダンが聞いたら吹き出して笑っただろう。「お前がガキだからだ」って。

でも、僕は笑えなかった。 言葉に真実性があった。報われぬ年上の女性への恋慕。

レイターの『ギミラブ』は情念が昇華していた。

こいつの中に、大人の恋愛と同じ感情が存在しているのが、歌を通じて僕には見えた。

レイターの言う通り、こいつはガキに見えているだけなのかも知れない。幼い見た目のその奥に、早熟な魂を抱えている。

レイターは一瞬、しゃべりすぎたという顔をした。

と見る間に、いつもの子どもへと戻った。

それは突然だった。開きっぱなしだった冷蔵庫の扉を、あわてて閉じたように。

「ああぁバイトさぼりてぇ、じゃがいもの皮むきめんどくせぇんだよ」

「調理機が皮をむくんじゃないのかい?」

「ザブの奴、包丁で丁寧に向けって、まるでブラック職場の罰ゲームだぜ。特別手当よこせってんだ。そうだ、ヌイー。俺、すんげぇ綺麗な旋律、思いついた」

自信ありげな様子に興味をそそられる。

「へえ、聞かせておくれ」

レイターはキーボードを操った。

ルルリルルラララ

その美しい調べを聞いた瞬間、僕は叫んだ。

「レイター! 止めろ。音階暗号譜で遊ぶのは」

「えへへへへ」

レイターがいたずらが成功した、というガキの顔をして部屋を飛び出していった。

何が綺麗な旋律だ。

僕の耳には「おいもを食べたらおならがブー」と聞こえたぞ。

僕の大切な鍵音符を汚すな。

前言撤回。やっぱりあいつはガキだ。金にがめつい、くそガキだ! (おしまい) <少年編>第九話「金曜日はカレーの日」へ続きます

<出会い編>第一話「永世中立星の叛乱」→物語のスタート版

イラストのマガジン

ティリー「サポートしていただけたらうれしいです」 レイター「船を維持するにゃ、カネがかかるんだよな」 ティリー「フェニックス号のためじゃないです。この世界を維持するためです」 レイター「なんか、すげぇな……」