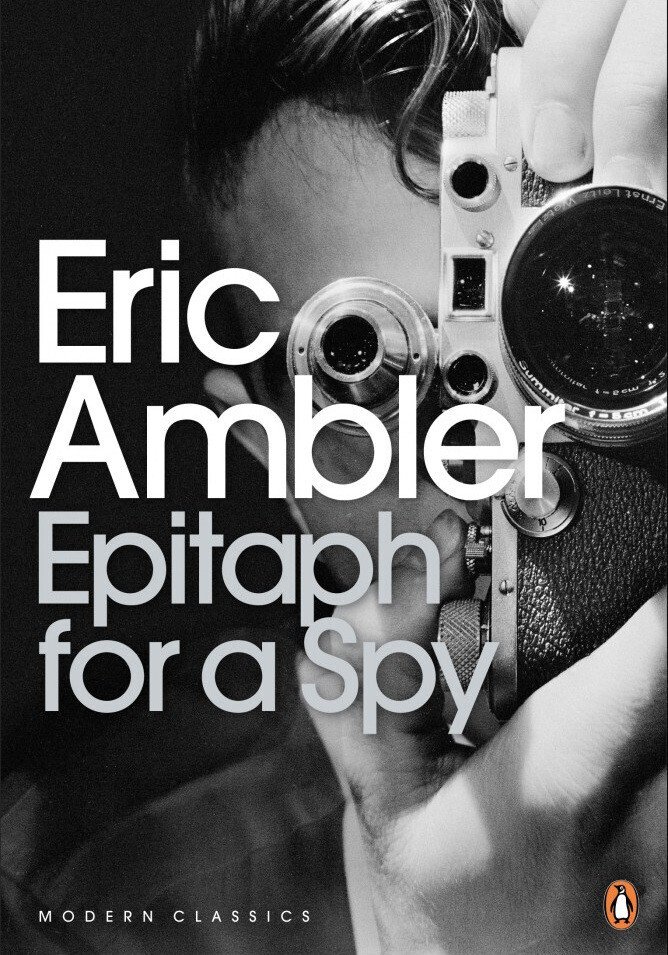

古典ミステリー初読再読終読:エリック・アンブラー『あるスパイの墓碑銘』+『シルマー家の遺産』 その1

アンブラーを二冊まとめて読んだ。『シルマー家の遺産』の腑に落ちなかったエンディングが、『あるスパイの墓碑銘』(『あるスパイへの墓碑銘』としている訳書もある)を再読したおかげで、ああ、そういうことかと納得がいった。たまには、こういう相乗効果が生まれることもある。いや、アンブラーが求めたものが一貫していたおかげなのだろう。

エリック・アンブラーは、現代的なエスピオナージュ小説の創始者のひとりと云っていいだろうが、振り返って、アンブラーがかつて、そのリアリスティックな手法によって、「外套と短剣」と云われた、国際政治を背景にした活劇小説を時代遅れのものにしたように、この半世紀ほどのエスピオナージュないしは「国際陰謀小説」(International Conspiracy Novel)の変化は、やはり、アンブラーを時代遅れにしたかもしれない。そう思いつつ、半世紀前に読んだきり再読していなかった『あるスパイの墓碑銘』にとりかかった。

◎不条理小説的導入部

『あるスパイの墓碑銘』は1938年刊行なので、作中の時間は1937年と想定されているのだろう。イタリアはムソリーニ政権、ドイツはもちろんヒトラーが支配している。

パリの語学校に勤める教師のジョーゼフ・ヴァダシーは休暇で南フランスを旅行し、ニースから列車でトゥーロンに行き、そこからバスで一時間ほど、海辺の村サン・ガティアンに着き、レゼルヴ・ホテルに旅装を解いた。

彼は写真が趣味で、ツァイス・コンタクスを持っている。ホテル近くのドラグ・ストアに一本のフィルムの現像を依頼し、翌日、仕上がりを受け取りに行くと、まだできていないと云われ、やむを得ず店を出たとたん、待ちかまえていた警官たちに逮捕され、署に連行された。

逮捕理由はスパイ行為、軍事区域への侵入、フランス共和国の安全を脅かす恐れのある写真の撮影およびその所持だった。彼が現像に出したフィルムには、彼が撮った覚えのないツゥーロン軍港の重砲が写っていたのだ。

ヴァダシーは収監されて考える。もしも有罪になった場合、4年の禁固刑だろう、そして、その後、国外追放だ。彼は国外追放になったら破滅するしかない身だった。

◎根から切り離され

アンブラーの小説は、プロット自体はひどく複雑なわけではないが、状況設定は、ひと言では説明できないようなもので、人物紹介は熟読しないと理解できない。

この小説が刊行されたのは1938年、まだ第二次世界大戦ははじまっていないが、アンブラーは戦争を予感しながら書いている。第二次大戦は刊行の翌年、39年9月1日、ドイツ軍のポーランド侵攻電撃作戦ではじまった。

『あるスパイの墓碑銘』の主人公ジョゼフ・ヴァダシーは、いや、彼の背景はわかりにくいので、せめてもの理解のよすがに、箇条書きにしてみる。

・ヴァダシーはハンガリーのスザバドカで生まれた。

・スザバドカは1919年、トリアノン条約(第一次大戦の戦後処理、敗戦国ハンガリーの処遇が決定された)によってユーゴスラヴィア領になったために、彼の国籍はそちらに移った。

・父と兄は反政府運動に関係し、警官に射殺された。

・作者はそう明示していないが、これが理由で、ジョゼフも反政府分子とみなされたのだろう。

・1921年、ブダペスト大学に入ることになり、トリアノン条約で外国になってしまったハンガリーへの入国に必要で、ユーゴスラヴィアのパスポートを取得した。

・(たぶんその際に)ユーゴには帰国しないほうが身のためだと云われた。

・しかし、ハンガリーの状況も悪く(敗戦後、政治状況が左右に揺れ動いた)、1922年、彼はイギリスに渡ってドイツ語教師の職を得た。

・1931年、就労許可証が取り消され(何か政治上の風向きの変化があったためなのだろうが、そこらは書かれていない)、パスポートの期限が来たので、ユーゴに更新を申請したが、すでにユーゴスラヴィア市民ではないからという理由で拒否され、無国籍となった。

・イギリスに帰化を申請していたが、就労許可が取り消されたために、よそで仕事を見つけなければならなくなり、パリに行った。一度フランスから出たら、再入国できないという条件の下で警察に滞在を許可され、語学校の教師となった。

この長篇の初読は学生時代なのだが、この部分を要約しながら(いや、全然略せず、むしろ、説明の追加で長くなった!)、大きな力と力のせめぎ合いの隙間にはまり込んで、国籍を失った人間のよるべなさなど、二十歳かそこらの若造に理解できたはずもなく、どんな話だったかすっかり忘れてしまったのも無理はないと、自分を慰めた。

しかし、ここがこの小説のポイントだったのだと、読み終わって思う。いや、アンブラーの他の小説にも云えることで、なんというか、「国家と人間の実存」を扱った作家、なんていう見方が成り立つように思う。

◎(無理やり)日本に置き換えてみる

そもそも、日本に生まれ育つと、生まれた場所から動かなかったのに、国籍が変わってしまうなんてことが起きる可能性は思いもよらない。主人公の境遇がどれほど異様なのかを明らかにするために、無理やり日本に譬えて、言い換えてみよう。

彼は北海道で生まれた日本人だが、戦争に負けたために、そこがロシアに占領され、ロシア国民となった。父と兄は反政府活動によってロシア官憲に射殺され、彼自身も反政府分子として目をつけられた。東京大学に入る際に、日本渡航の必要性からロシアのパスポートを取得したら、そのとき、役人に、二度と北海道に戻ってくるなよ、と言い渡された。

大学を卒業したが、日本の政治状況は最悪なので、北京に行って、日本語教師の職を得たものの、数年で就労許可証を取り上げられ、期限が来たので、ロシアにパスポートの更新を申請したが、お前はすでにロシア国民ではないと拒否され、やむを得ず、インドに渡り、一度出たら再入国はできないという条件でかろうじて滞在を許可され、語学教師の職を得た。目下、インド政府に帰化の申請中である。

てなぐあいに言い換えられると思う。こりゃひどいわ!

しかし、『あるスパイの墓碑銘』の主人公の境遇はこれよりさらに悪い。彼が住んでいたハンガリーの地域を割譲されたユーゴスラヴィア自体が、複数の地域を併呑した新しい国であり、政治的に不安定極まりなかったのだ。

じっさい、ユーゴスラヴィアはのちに解体され、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、ユーゴスラビア連邦共和国に分かれた後、さらに分裂統合が起こり、いちいち付き合っていられないほど、複雑に変化した!

◎スパイのスパイ

警察の取り調べには、ゴロワーズを吸う太った男が同席していた。その男がヴァダシーの房を訪れ、ミシェル・ベガンと名乗り、トゥーロンの海軍情報部付属の総合保安課の人間だと明かした。

ベガンは、ヴァダシーは無罪だろうと思っているが、警察はそう考えていないし、彼も無国籍の人間の運命には興味がない、ヴァダシーには後ろ盾となってくれる公使館などない、このままなら刑務所行きだ、などと無情なことを云う。

ヴァダシーは、カメラがすり替わったのだという自分の推理を述べたが、ベガンは、それが真実であっても、そんなことに興味はない、自分の唯一の関心は、そのすり替わったもうひとつのツァイス・コンタクスの持ち主、正確には、そのスパイを操る上の人間だ、という。

ベガンは、わたしならきみの帰化申請が受理されるように口添えができる、などとほのめかし、ヴァダシーはやむを得ずスパイ狩りの手先になることに同意する。

カメラはホテルですり替わった、そこにもうひとつのツァイス・コンタクスの持ち主がいるはずだ、その人物を見つけ出さなければ、ヴァダシーは犯罪者となり、やがてどこにも行き場のない無国籍者として出所し……。

二冊まとめて書くどころか、一冊目の『あるスパイの墓碑銘』の入口を説明するのに四苦八苦しただけだった。ヴァダシーはホテルに戻り、スパイ探し=犯人捜しに取り掛かるのだが、はてさてどうなりますやら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?