麻生田町大橋遺跡 土偶A 58:七五三&九一

刈谷市一里山町(いちりやまちょう)の山神社(さんじんじゃ)から20.4kmあまり北西に位置する名古屋市東起町(ひがしおこしちょう)の白山社に向かいましたが、一気に三河地区から尾張地区に移動することになります。

東起町 白山社はこのあたりでは東西に延びる旧東海道の北側600mあまりの東西南北に整地された住宅街の中に位置している。

その社地は北・東・南側を抜ける一般道に面しており、南向きの社頭前は社地の東側に面して南北に延びる4m幅の路地が9m以上に広げてあり、社頭前はちょっとした広場になっていた。

おそらく、祭で利用されるスペースになっているのだろう。

その広場に面した5段の石段の両脇に対になった幟柱、常夜灯が設置され、正面すぐ奥に石造明神鳥居と石造蕃塀(ばんべい)が設置されている。

蕃塀越しに拝殿の銅版葺屋根がのぞいている。

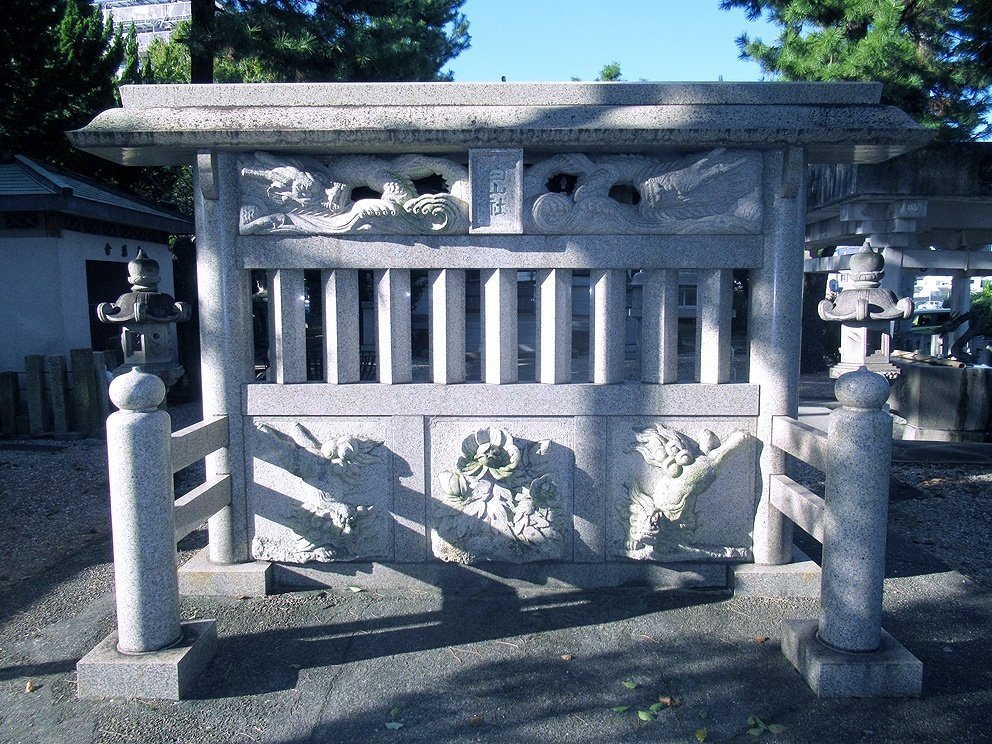

社頭前のお宅の塀脇に愛車を駐め、石段を上がってコンクリートでたたかれた表参道に入り、鳥居をくぐると、まだ新しい蕃塀が参道を遮っているが、その欄間と羽目板には見事な紋が浮き彫りになっている。

欄干には中央に「白山社」社頭額、その両脇に向かい双龍紋。

羽目板には中央に牡丹、

その左右には唐獅子。

唐獅子と牡丹の組み合わせが意味するものは諸説あるが、個人的に納得のいく説は無い。

この組み合わせは刺青にもよく使用されてきたモチーフであり、獅子は雄々しさを表すモチーフであり、もっとも派手な花である牡丹は歌舞く(傾く)気持ちを表すモチーフであると考えれば、戦場に向かう戦士が死化粧することに通じていると考える。

このことは尾張の神社の多くに蕃塀が存在することに関係している。

尾張は日本史上もっとも多くの戦が行われた土地であり、戦場帰りの兵士が神社の前を通ることが多いため、不浄なものが社内に入り込まないように蕃塀が設けられた。

ちなみに、女性には叱られるが、江戸時代までは妊娠した女性も“不浄”として神社の前は迂回して通行していた歴史が存在する。

以下は「戦いに赴く男」と「唐獅子牡丹」を組み合わせた映画作品の主題歌。

それはさておき、蕃塀を迂回すると、表参道の両側には白っぽい細かな砂利が敷き詰められており、10mほど先に鉄筋造の拝殿が立ち上がっていた。

拝殿のコンクリート壁に取り付けられた黒茶の桟を持つガラス戸とガラス窓が昔の典型的な個人病院の玄関のような雰囲気を醸し出している。

拝殿前の両脇に構えた狛犬の基壇も、銅像を乗せるようなモダンな意匠の基壇だ。

拝殿前の石段を上がって向拝屋根の下で参拝したが、この神社に関する情報は蕃塀に関する詳細情報はあるものの、神社の由緒などの情報は境内にもネット上にも無い。

記録が出ていないのではなく、消失しているようだ。

ちなみに白山神社の総本社である石川県白山市の白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)の祭神は以下のようになっているので、それに倣った祭神が祀られているはずだ。

・白山比咩大神(シラヤマヒメ)

・伊邪那岐尊(イザナギ)

・伊弉冉尊(イザナミ)

拝殿内を観ると、床は仕切り無しで拝殿から渡殿・祭文殿に連なり、この社殿の外側に本殿が祀られていることが判った。

拝殿と渡殿を区切っているのは上桟に下げられた神前幕のみだ。

拝殿内右手には神紋が白抜きされた鉄紺の社号幟が立てられていた。

上記の神紋は「三子持亀甲瓜花神紋」と呼ばれるものだが、瓜花を囲う三重の亀甲枠の太さは基本的には「7:5:3」の比率にする決まりだ。

「七五三」と言えば 、Wikipediaには以下のように説明されている。

7歳、5歳、3歳の子どもの成長を祝う日本の年中行事

この3つの数字は奇数(陽数)月と奇数日が同数で重なる重陽(ちょうよう:陽数が重なる意)に由来したものだ。

『ホツマツタヱ』(天の巻1 キツノナトホムシサルアヤ)には以下のような記述がある。

【原文カタカナ訳】 【漢字読み下し】

ハツヒモチ アワノウヤマヒ 初日餅(1月1日) 陽陰(日月)の敬ひ

モモニヒナ アヤメニチマキ 桃に雛(3月3日) あやめに茅巻(5月5日)

タナハタヤ キククリイワヒ 棚機(7月7日)や 菊・栗祝ひ(9月9日・13日)

縄文時代には年間に5度、奇数月と奇数日が同数で重なる日を祝ったことが解る。

現在では1月1日は「元旦」、9月9日は「重陽の節句」とか、菊の季節なので「菊の節句」とか呼ばれている。

「重陽の節句」の由来を調べると、例によって中国伝来というステレオタイプな説明しか出てこないが、中国での重陽の節句の記録は『芸文類聚』(唐代の類書)に記された「魏の文帝が鍾繇へ菊花を贈った」という記事までしか遡ることができない。

文帝の在位は220年〜226年なので、どっちから重陽の節句が伝来したか計算してみよう。

また、拝殿内左手には和太鼓が置かれていた。

これを見た時は、派手な太鼓が置いてあるな、としか思わなかったのだが、この記事を書いていて、何が装飾されているのか拡大してみたら、漫画チックな表情の赤・青・緑の唐獅子が三つ巴に描かれていることが判った。

太鼓の縁に連なって描かれているのは雲と波だろうか。

かつての日本では「シシ」と言えばイノシシやシカなどの野生の四脚(獣)を指していたが、室町期に海外のシシを様式化して装飾に使用するようになり、「唐獅子」という呼称が日本人に定着したようだ。

拝殿前から拝殿の東側に回ってみた。

祭文殿の裏面から瓦葺で連子窓を持った回廊が巨石を積んだ石垣上に巡らされ、その中に銅版葺流造の本殿が祀られていた。

回廊の屋根の上には随身(ずいじん)の装飾瓦が取り付けられていた。

回廊の東西の屋根上に置かれていて、弓矢は持っていないが、白山比咩大神を守る役割なのだろう。

◼️◼️◼️◼️

本殿回廊の西側には幹の中央が抜けてしまったニセアカシアと思われる古木がありました(ヘッダー写真)。ニセアカシア(洋名ハリエンジュ)は1873年に渡来した樹木であることがはっきりしていますが、当初は「アカシア」と呼ばれていたものの、後に本物のアカシアが輸入されるようになり、「ニセアカシア」と呼ばれるようになった樹木だといいます。ちなみに北原白秋の「この道」に歌われる「あかしやの花」、松任谷由実の「大連慕情」に歌われる「アカシヤのかおり」、レミオロメンの「アカシア」、アイカツスターズ!の「森のひかりのピルエット」に歌われている「アカシア」は専門家によれば、全部「ニセアカシア」だとのことです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?