【2018化学基礎】大学入学共通テスト 試行調査 解説

過去,別途ブログで掲載していた大学入試関係の記事ですが,noteに移行していきたいこともあり,再編集してこちらに掲載していきます。

2018年に,大学入学共通テストの試行調査が行われました。その際の問題を解説しています。2021年の受験から,(コロナで不安はありますが)共通テストがスタートします。その前に最後に一度見返しておくと良いのではないでしょうか。

資料

問題はこちら

https://www.sankei.com/module/edit/pdf/2018/pretest_h30/pre_rika2_q.pdf

大学入試センターが試行調査のページを移動してしまっていたので,リンクを貼りなおしました。

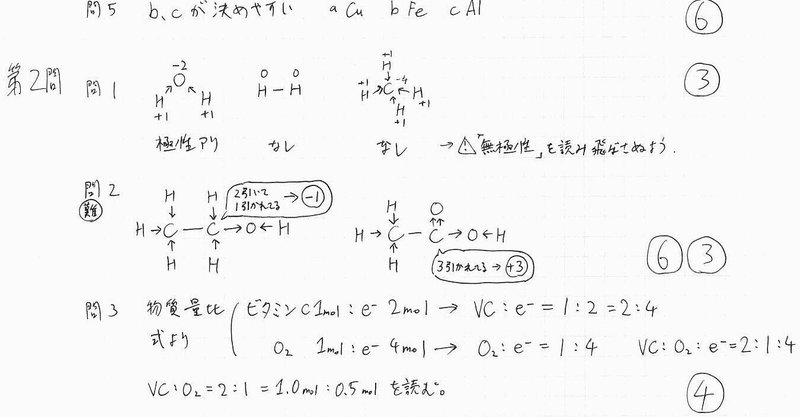

第一問 第二問 (小問・酸化還元)

第1問から読ませてくる問題でビビるが、あせらずやろう。中身はたいしたことなし。

問3の成分表示もビビるが、日ごろからこういうものに目を光らせるのもいいかも。

第2問の極性と酸化数については、授業でしっかりやってない人でも、読めばわかるようにはなっている。けど、苦手意識がある人はあきらめムードが出そう。グラフは、慌てず電子と物質量比。ビタミンC,なんてのにも惑わされずに。

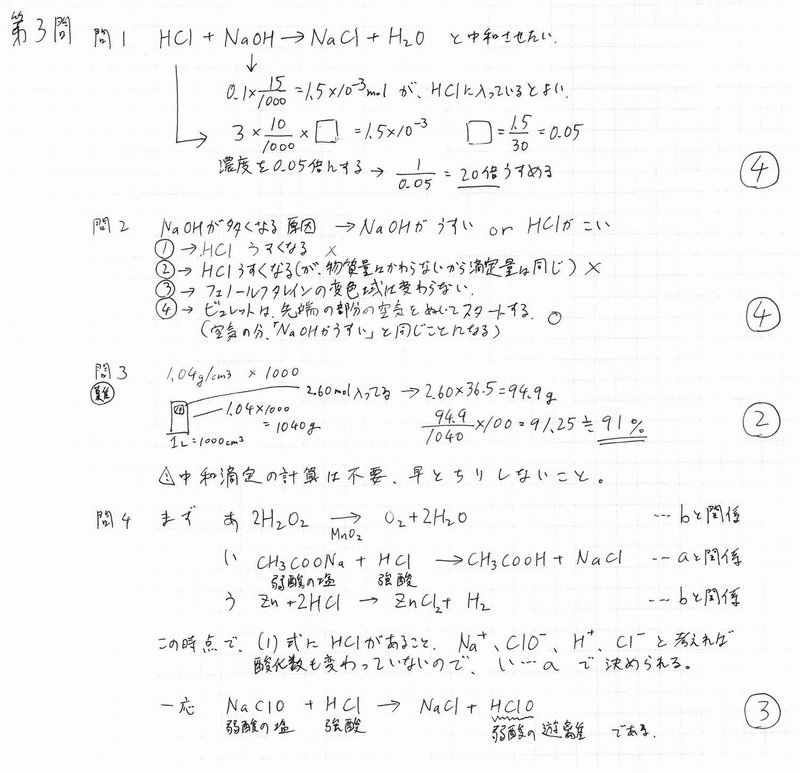

第三問 (酸塩基)

第3問も、いかにも新テスト感がある。一回くらい実験やってないとイメージがわきにくく、きつそう。

序盤の、「おおよそどれくらいか」なんてのもイメージできないととっつきにくい。「何倍薄める」も、慣れないと処理できないかも。中和滴定そのものの計算がないのも意地悪。今後のテストでは、大幅な誤差が出たデータの処理や、実験失敗に関わる改善方法など、出題されていくのかもね。

以上、難易度自体は高くないものの、文章をちゃんと読んで処理できるか、イメージできるか、というのが問われる。授業である程度「予想→実験→考察」という流れをやっていないとキツイ。また、理論の分野も、丸覚えでなく考えて理解する訓練を日ごろからしておこう。もちろん、日常の化学的事象も常に気を付けて置く癖が必要。

とはいえ、実際の化学基礎新テストは、もう少し読む量を減らさないときついかな…という印象。

さて,今回の共通テストはどうなるのか…?

化学の試行調査はこちらへ。