2021大阪大学入試問題二次試験 化学 第1問&第2問解答解説

大学入試 大阪大学二次試験 化学の解答解説です。ちょっと部分部分やりにくいところがある大問1,2をそれぞれ解説していきたいと思います。

問題はこちら。

第1問 リチウム電池・リチウムイオン電池

問1 問2 あたりは特に問題はない。

問3 は,結構文字数があるので「イオン化傾向」と「還元」そして,水がどう反応するか,まで丁寧に言及する必要があるかも。

問4 は,正直なところ知らないとかなりやりにくい。リード文後半のリチウムイオン電池で,「リチウムイオンが動き回る」ということのヒントにはなるが,なかなか…しかも,最近はリチウムイオン電池の方は頻出になってきているが,この一次電池のリチウム電池はあまり出題例が多くなく演習不足に陥った人も居たはず。この問題を飛ばして問5に行ったほうが得点につながったかもしれない。

問5 は,リチウムイオンが1価なのでとてもスムーズに答えが出る。と,考えるとますます問4で詰まったら飛ばしたほうがよさそう。

問6 は,式の導出について目算でやるとミスりそうなので未定係数法で確実にやったほうがいいと思われる。あとは,1:5が出るので,間違えずに式量・物質量を出せば計算は難しくない。

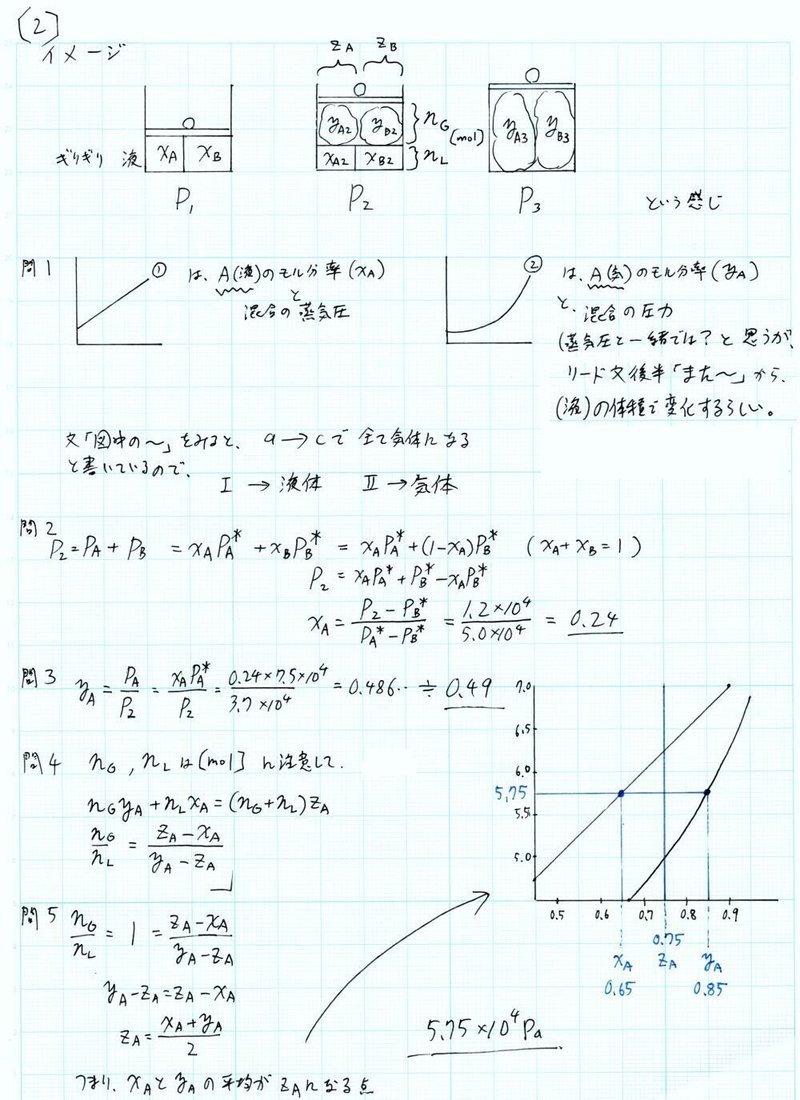

第2問 分圧・蒸気圧曲線・気液平衡・モル分率

状況がわかりにくいので,先に整理するとこんな感じになる。液体側のモル分率xと,気体側のモル分率yを検討することになる。単一の液体・気体であれば圧力=蒸気圧となるが,混合液体・気体の場合はそう簡単ではないことがわかる。

問1 は,リード文を一通り読めば書いてある。しかし,結構長いのでどのくらい時間をかけるか,素早く読み取れるかは練習が必要。普通の気体の問題は十分に解けないと苦しい。

問2 は,まずP₂=PA+PBで,PA=xA×P* などを使ってxAを求めに行けばよい。

問3 はyAだが,分圧の法則でいいようなので,P2に対してのPAの割合を求めればOK。

問4 今まで出てきている文字などが「モル分率」だが,ここでのnは物質量。全体のAは (nG+nL)zA で,あとは,気体のAが nG×yA 液体のAが nL×xA で,これらを合計すればいい。後は式を整理しよう。

問5 前の問題がヒントになるというパターン。気体と液体が等しいわけなので,問4の式が「1」になる。これをうまくzAで整理すると(問題で与えられているのがzAだから,そうするしかないんだけど)ちょうどxAとyAの平均ということになる。グラフを用いて,0.75からxA側,yA側の距離が同じになる点を探せばよい(この辺の見方も,リード文で触れているのでヒントがある)。解ければスッキリ,というかんじではあるが,若干ひらめきも必要だ。

所感

第1問は,リチウムイオン電池が大分入試問題でも出るようになった中での一次電池リチウム電池の話題が厄介。そこさえ除けば大分やりやすい。

第2問は,状況がなかなかわかりにくい。混合溶液と混合気体ということで結構ごちゃごちゃしている。文章を速やかに読む理解力も必要。意味さえ分かればそこまで時間はかからないのだが…という問題。

時間配分には十分に気を付けたい問題です。