アニメ「のんのんびより のんすとっぷ」(3期)8話感想〜"最終回"キャンセラー現わる!? 止まらない時で繋ぐぜ日常!〜

あらすじ(公式HPより)

篠田あかねは、先輩から「受験の為に部活を辞める」と告げられます。

富士宮このみのおかげで友達が出来て、フルートも上達したと感謝しているあかねは、このみも部活を辞めるのではないかと寂しくなりました。

帰り道、駅に着くと偶然このみが現れます。これから越谷家に遊びに行くので、駅前商店街のお祭りで手土産を買っていこうとしているようです。

このみと一緒にお祭りをまわる事になったあかねは…。

スタッフ 脚本:上座 梟 コンテ:澤井幸次 演出:新谷研人 作画監督:竹森由加、ビート、井本由紀、林 信秀、石田誠也

総作画監督:大塚 舞

Aパート 祭騙し編

まずは初手モブ先輩の引退から。この部活、どうやや大会や文化祭なんかを目処に一斉に引退するわけでもなく各々勝手に引退していくものらしい。やはりのんのんびより世界の吹奏楽部だけあってそういう"ガチ"さはないのだろう。(*1)

そして強調される電柱。村にだって電柱(*2)はもちろんあるのだけど、あえて強調されるのが「都会」のシーンらしい。

バス(*3)帰りなのにわざわざ電車帰りのあかねちんと一緒に帰ろうとしてくれる部活の友達。ベタだが美しい。ここまでのこの話はただただ秋の吹奏楽部の「美しい人間関係」を映像として垂れ流しているだけだ。

そしてOP。

OPが明けてあかねちんは一人駅へ。この駅のモデルがどこだか(そもそも存在するのか)知らないが、なんとなく一部電化してそうな路線が通ってそうな予感がする。北海道だと市町村の役場に近い駅をちょっと賑やかにした感じというか。

駅前を出てすぐ路地で露店を開いているのは空知の滝川を思い出した。人口数万の地方都市の駅前の"あるある"なのだろうか?

後のアイキャッチにも(特にひねりもなく)登場するくらい風船(しかも2つある風船のうちひとつだけが少年の手を離れ宙高く飛び去ってしまう)が重要視される。当然この風船が本編に絡むというようなことはない。

しかし赤い風船と黄色の風船のうち後者だけが宙高く去ってしまうというのは残された"あか"ねちんの心を表しているのだろう。

先程の電柱といい、「見上げる対象」のモチーフが多い。これは引退する(であろう)このみのメタファーだろうか?

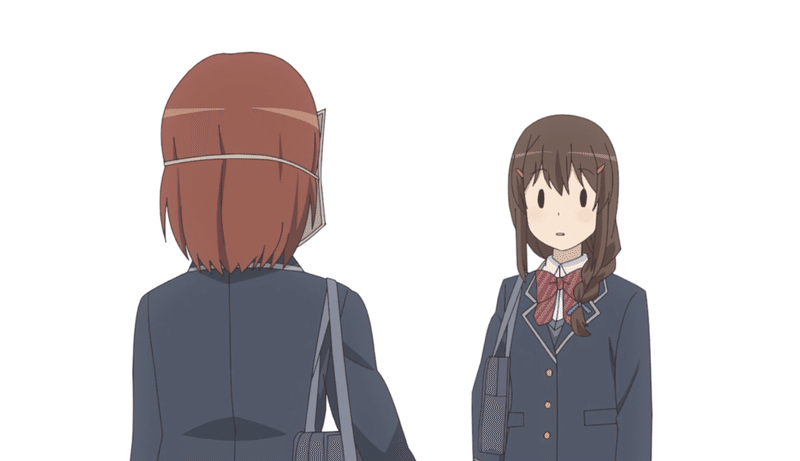

電車に乗って帰ろうとするあかねちんを呼び止めたのはこのみ。こうして2人(*4)はしばし屋台巡りをすることに。ここでもまだ「吹部モノの先輩と後輩が遊ぶ息抜きシーン」なのだけど、ここでこのみの話の中に「なっちゃん」なるワードがついに登場する。吹部モノ"本編"とは関わりのない人物の存在が示唆され、「吹部モノ」は徐々に「のんのんびより」らしさを取り戻してゆく。

普段のちゃきちゃきとしたSっ気もちお姉さんキャラよりは少しだけ「素」に近い状態で、(あかねちんの指摘する通り大して恥ずかしいことでもないのに)秘密の共有を持ちかけるこのみの胸中やいかに。

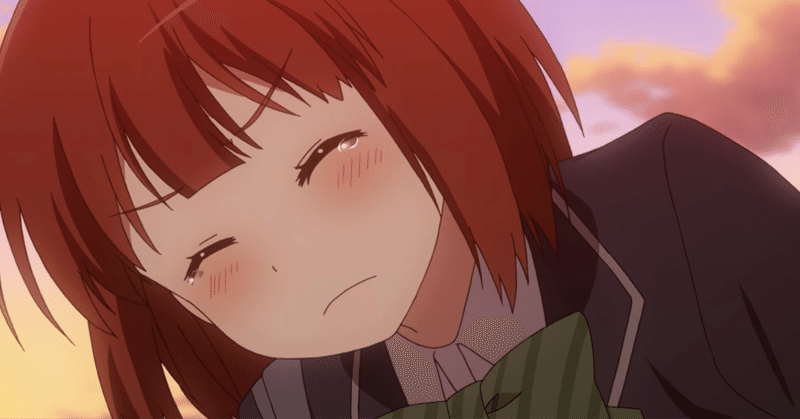

帰り際いきなり涙を滲ませつつ感謝の意を述べるあかねちん!告白にも似たこの発言、俺はたった今、"最終回"を見せられているのか……?

感動的だ……

しかしそんなことはない!!!!!

そう、これは「のんのんびより」。「ばけーしょん」じゃないので、感動的な別離のプチ最終回など訪れやしないのである。

「先輩受験頑張ってください!」

「私、もう推薦で近くの大学受かってるから、最後まで部活続けるよ」

美しき吹部モノではなくなった瞬間。

ここまでの「吹部モノ」の綺麗な映像はすべてあかねちんの壮大な勘違いネタという「のんのんびより」のストーリー(というか"論理"か世界観、あるいは「のんのんびよりの理」か)の前フリとしてそっくりそのまま回収されてしまったのだ。

恐るべし最終回キャンセラーあっと……。

そして最後にいつものSっ気のあるお姉さんキャラらしく「嬉しかったからもう一回さっきの言って?」するも当然赤面し断るあかねちん。断ることを見越したこのみの茶目っ気なのだろうけど、もし本当にもう一回言ったとしたら、このみも何かしらの面においてあかねちんに"ガチ"になったのではないか、そんな気がしてならないのである。

Bパート 瑕疵増し編

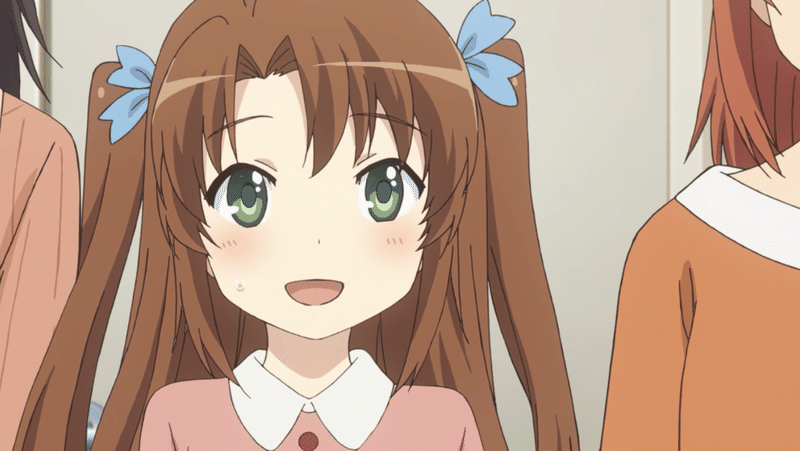

こまかわ〜〜〜〜〜〜!!

マジでこの笑顔惚れそう。(*5)

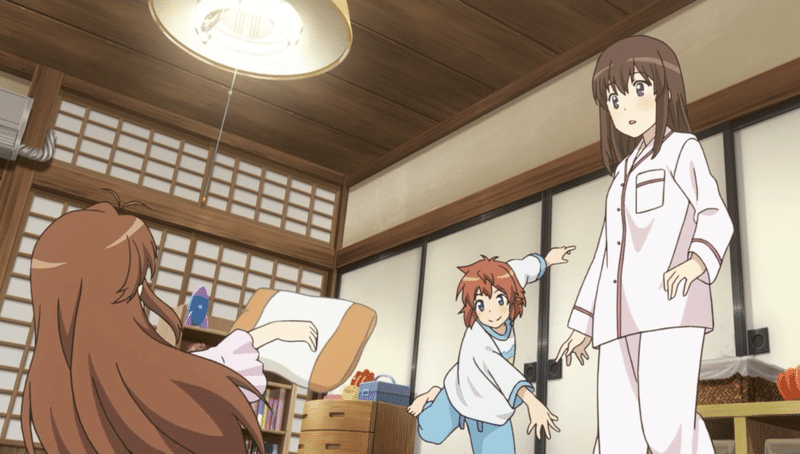

しかし、それにしても湯上がりパジャマのこのみの破壊力は尋常ならざるものだ。修学旅行の宿所の浴場更衣室の前の、コーティングされた明るい色の木のフローリングの上を歩く湯上がり女子に感じたドキドキと似たものを彼女の姿を見ることで感じた。

さっそく枕投げをはじめる夏海。

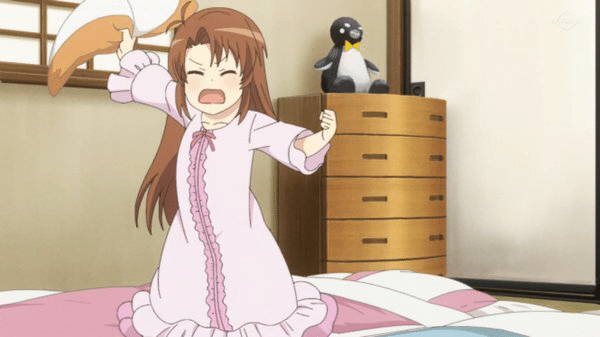

ここの投げるこまちゃんが妙に躍動感あるっていうか、かわいいっていうか。正直あまりセンスのあるデザインのパジャマではない(変に大人っぽさと幼児っぽさが同居している)のだが、こまちゃんが着ると妙にかわいくって目を離すことが出来ない。

しかし夏海のヤロウ、わざわざ川の字の真ん中にこのみを配置するくらいなのに主賓のこのみに枕を投げないあたりが「学習済み」な強かさを見せつけてきやがる。オマエはアレだろ?昔はこのみにも投げつけていたのに"わからせ"を食らったのだろう?

いやまったくこの表情がよい。「いつもの」って感じの夏海のやらかし感がさ。

ここでも映り込むのがあの絵。枕の方向からして夏海は毎晩寝る前にこの絵を眺めているのだろうか?

あとこまちゃんの体勢がよい。

自分が襖を破ったと思い込んだ夏海。この場の誰もが(そう自分でさえも)夏海が犯人だと思い込む。いつもののんのんびよりだとそうだね、としか言えない。

こまかわ〜〜〜〜

結局夏海は破ってないことが判明!

喜ぶ夏海だったがついうっかり福笑いを剥がすついでに襖まで剥がしてしまう。

悪意がなくともやらかしてしまう夏海ちゃんには「そういうとこやぞ」賞を差し上げたい。

(単に想像力が足りないというか…勢い重視というか……創造力は案外…ないか…野生の遊びに関しても純粋な技巧派って感じだし)

「笑う門に福来ないのかよ……」

Cパート 秋深し編

Cパートに入り、話はふたたび吹部ネタ……というよりのんのんびよりの重要アイテムのひとつ「笛」を軸にまわりはじめる。

そう、この「まわり」はじめるというのが大事で、ここで久々に学校以外で集結した4人の服装を見てみよう。

なんかに似ていないか???

そう、OPである。

小鞠は服装は完全に一致、夏海ももはや色違い。蛍とれんちょんも細部は違えど服の系統は同じである。

これは敢えてOPと似せつつも微妙に異なる服飾描写を(たぶん)意図的にやったからではないだろうか?

(のんのんびよりの歴代OPは本編に全く登場しないシーン(*6)を描きがちなのでスタッフにとってOPはあくまで「存在しない記憶」(存在するんだけどね)なのだろう。

OP後半の通称「美少女回転寿司」(のんのんびよりでは初となる)から4人の服装は制服から私服へと変わる。(*7)

そこで、当該部分からOPの最後にかけて流れる「つぎはぎもよう」の歌詞を引用してみよう。

止まらない時をいつまでも泳いでゆこう

離れないように はぐれないように 繋いで

この部分の歌詞には不可避な時の流れの中で関係性と日常を繋げようという意志がうたわれている。

この部分を覚えていただいた上で、先へ進もう。

秋こまといえばやはりこの服だろう。ちょっとおめかしした感が……いや、そこじゃない。

今までれんちょんとこのみという共奏者がいる場合は吹部と同じノリなのか演奏できたにも関わらず、オーディエンスがいるとダメらしい。

そんなあかねちんに敢えてソロ演奏の機会を与えようとするこのみのあかねちんに対する期待はかなり大きい。

そんな中4人は気を遣い、こまちゃんは「別に今回は…」とまで言うが、それがかえってあかねちんの負けん気を引き出したのか、やると言い出す。

そして一同は1期8話(「ごはんを炊いた」)で写生をしたあの丘へ向かい、リラックスした状態であかねちんにソロ演奏してもらうことに。

この時彼女の脳裏に去来したものは何だろうか。

彼女は短い間であるが、この村でほどよく刺激的な非日常的な村の日常に触れ、人と触れ合ってきた。

そんな記憶が彼女をやさしく包み込んでくれたのだろうか、演奏は上手くいった。

日常にやさしく包まれたあかねちんの奏でる音楽はやさしく流れる日常の空気をふるわせつつ響き渡る

あかねちんを見守る4人とこのみ。よく見るとこのみの服装がアニメ初登場時の服装と同じ秋服ではないか。

こうしてあかねちんは劇的な何かを経るわけでもなく、異なる日常を経ることでちょっと成長したのだ

「生活は陶冶する」とは思想家ペスタロッチの言葉で、自分の先輩も学ランに「生活は人間を陶冶する」と刺繍を入れてたことから自分にとってそれなりに馴染みのある言葉なのだが、案外のんのんびよりはその言葉を体現している作品なのかもしれない。

秋は深まり、あかねちんは成長する。

果たしてこれは「最終回」なのだろうか?

その日の夜、「この前のお泊まりが楽しかったから」ととってつけたような理由であかねちんを家に泊めるこのみ。

しかしどこか気まずいのか小っ恥ずかしいのか、2人の身体も楽器ケースもそっぽを向いている。

そんな中、このみが語りかける。

「私、大学に行ってもフルート続けるつもりだからさ、これからも練習一緒にしようよ」

きっと、このみはこれを言いたいがためだけにあかねちんを家に泊めたのだろう。

ただ受験がさっさと終わったから部活を続けるんじゃなくて、その先も主体的な選択とその結果として「あかねちゃんとの練習」を続ける。

これは間違いなくこのみの素晴らしき日常の中に「あかねちゃんとの練習」が含まれていることの証左であり、練習するこれといった目的がなくたって、離れないように、はぐれないように、繋いだのだろう。

祭りの後に感動的な「別れ」を切り出したあかねちんにこのみは一度は「最後まで部活続けるよ」と言い、あかねちんの勘違いを指摘する形で"最終回"をキャンセルしたのだ。

これ自体はいつもの「のんのんびより」の展開であり、「のんのんびよりの理(ことわり)」(おまけ項につづく)としか言いようのない概念に突き動かされたこのみによって、あかねちんは最終回をキャンセルされたと言えるのだけど、この夜のこのみは「理」ではなく一人の人間として日常を繋ぎ、別離="最終回"をキャンセル(拒否)したのだ。

主体的な最終回キャンセラーここに現わる。

そして話の最後に再び現れ、「あかねちん、昨日より楽しそうなん。なんかいいことあったん?」と聞き彼女の幸せを再確認させたげるれんちょん。

ばけーしょんでの「なっつん!」といいこの子は主人公らしく、言葉少なくも肝心なところで言うべきことを言える子である。わかってるなぁ。

すき

"飛んでいっちゃった風船"から自ら秋の蒼穹を切ってすすむ飛行機と飛行機雲が美しい。

かくして止まらない時を泳いでいく意思を持った彼女らの日々がのんびりのどかに過ぎていく。そんな日々を眺めていられるのもあとちょっとなのだ。

そんな末広がりな「のんのんびより のんすとっぷ」8話(「先輩はもうすぐ受験だった」)でした。

(夏海も跳んでいるのがかわいい)

注釈

*1…正直全国の吹部の半分はこんなノリでいいと思うんだけどなぁ。でも金食い虫だしガチにならざるを得ないのかねぇ。

*2…小さい頃から電柱とは自分にとってつながる日常性の象徴であり、「ここではないどこか」の象徴であったから、とても思い入れがある。

*3…「野口観音前」と読めるがこれはどういう意味なのだろうか?

*4…ブレザー系の制服を着た女子高生の胸のあたりのリアル感がとてもよい。胸は盛ればいいもんじゃないのである。しかし我々はつい普通の世界との差異を求めてしまい、結果的に乳盛をも求めてしまうのである。この誘惑に打ち勝つのんのんびよりはやはり偉大である。

*5…こまかわ〜〜〜〜

*6…1期OPで描写されたシーンのうちみんなで川に飛び込むシーンは2期7話(アニオリ)で実現したものの雛祭りのシーンはいまだに原作アニメともに実現していない。

*7…1期のOPの最後は越谷姉妹は制服、2期のOPの最後は私服でシロツメクサの中に寝っ転がるので旭丘分校前にどーんというシーン自体が存在しない。

「のんのんびよりの〈理〉」と日常と日常を繋ぐことの尊さについて

アニメスタッフは明らかに「のんのんびよりの理」というべき存在を意識していて、ストーリー(シリアス含む)のある話にのんのんびよりを持っていかないようにしているし、その意向の存在を視聴者に暗示しているのである。

この「理」を意識させられた最初のきっかけがばけーしょん(劇場版)この記事である。かなり長いが引用する

ノーマルエンド

劇場版の終わり方はギャルゲー等で言うとノーマルエンドであって、別にトゥルーエンドがあるように見えた。夏海はフラグを立てられなかったのだ。

夏海とあおいには温度差があった。はじめて出会えた同年齢の気が合う友達だから夏海はあおいちゃんが大好き。本気で泣くぐらい離れるのが辛い。

でもあおいにとって夏海は沢山の宿泊客の一人でしかなく、よくある出会いと別れだからそこに感傷はない。夏海の片想いみたいな形だった。

もっと親密になっていれば(好感度を上げていれば)あおいがバドミントンと親に関わる悩みを打ち明けてくれて、ドラマチックなラストシーンになっていたのかもしれない。夏海の後押しで親の反対を押し切ってでもバドミントン選手になることを誓うとか。

まぁ、そういう展開は『のんのんびより』が日常系である以上ありえないのだけど…。

何も無難に「ばけーしょん」したいだけならわざわざ泣く夏海の対比として普通の表情で家に戻るあおいを描いたりバドミントンあたりの"マジ"っぽい描写はいらないのである。

なのになぜ描いたのか?

「のんのんびよりでは一見非日常的なことをしていても実際には日常の範疇内ですよー」

と言いたいのか?

何にせよ、敢えて「シリアスになりそうな予感」だけを暗示することでこそ浮き彫りになる「日常性」だとか、シリアスにならないようにある意味強制している〈理〉の存在を伝えたかったのだろう。

結局4人の非日常的日常とあおいの日常の擦り合いじゃ何も起こらない。あおいにとって日常とは何かを我慢しなくてはならないものなのかもしれない(所詮「かもしれない」と推測するほかない程度の触れ合いしかできなかったとすら言える)のだ。

旅行3日目に竹富島内を案内するあおいの姿は一見夏海たちがあおいを日常から連れ出したようにも思えてくるのだけど、あくまで母親から認められた「接客」の一部として彼女は夏海たちを案内したのだ。

だからこそあおいは自分自身がバドミントン大好きであるにも拘らず、4人が遊ぶのを座ってニコニコ眺めていたのだ。

自分は遊ぶ側の人間ではなく「お客さん」に遊ばせてあげる立場という"自覚"が中1のあおいには既にあるのだ。

そのことに気が付かない夏海はドンドンあおいとの距離を詰め、「秘密の共有」(*9)を通じて打ち解けたと思い、「敬語じゃなくていいよ」と言うことであおいと"人生で最初の同い年の友達"になったと思い大はしゃぎするが、"大人"なあおいはそんな夏海の子供じみた願望と「接客」の間にちゃんと答えを見出して島を案内した。

そこに悲しい"心の溝"があるのだ。

そのことに気が付かないまま純粋に友達と沖縄で楽しく遊んだんだ!という認識から脱却して自分のそれとは異なる"日常"の存在を発見しないかぎり夏海は本当の意味であおいと心通じる友達にはなったと言えないのかもしれない。

「のんのんびより」はあまりにも"日常"に対して真摯であるからこそ、狭い世界と人間関係の中で生きてきた夏海たちの限界をも示してしまったのではないだろうか?

これは原作にあったエピソードでもあるのだが、カヤックのシーンで怠惰な普段の姿とは一変してアグレッシブに動くかずねぇが最後はいつも以上にグッタリしてしまうギャグがある。

劇場版ではこれを普段から運動してない人間に"劇場版"的なご都合主義なんてないんだよ、というメッセージに昇華しているのかもしれない。

それと同様に夏海は"日常的に接客している同い年の少女"の存在を認知できていないし、村では積極的にコミュニケーションしているのに、知らない人間に対しては4人の中で一番しどろもどろになりながら挨拶している有り様である。

(さらにあおいと夏海を比較するこまちゃんもその表現が「宿題とかちゃんとしてそう」なのももしかすると想像力の限界ゆえに乏しい表現力の持ち主として描写されているのかもしれない)

結局のところ「のんのんびより ばけーしょん」は映画の終わりの時点では夏海らが楽しむだけ楽しんで、あおいとの「幸福な誤解」を解消しないままに終わったのだ。

これだけなら"リアル"な温度差を描写した"良作"としてお子ちゃまななっつんと日常の中で大人っぽく従業員として背伸びせざるを得ないあおいの「客と接客業従事者」の関係性の間にある埋まらない溝を描いた、ダークな「旅行あるある」(*10)作品として終わっていたのだろう。

しかし、のんのんびよりとは「日常」の中に希望を見出してくれる作品である。

この"温度差"を解消する可能性が劇中最終盤で既に示されているのだ。

それがれんちょんの「なっつん!」の一言から始まる一連のやりとりなのである。

ご存知の通りれんちょんはほのかちんとの挨拶ができないまま別離した結果後悔したという過去(といっても1ヶ月も経ってないのだろうけど)をもつ。

この映画は地味にあいさつを大事にしている。

沖縄編OADでれんちょんが「行ってくるのーん!」しまくっているのもそうだし、この映画が「ただいまなのん!」で締め括られているのもそうだし、なんならこの映画の主題歌も「ただいま」である。

そう、行きと帰りの挨拶をするということは日常の中で「また会おう」という意思表明にもつながるのである。

れんちょんの一言で賢明にもその意図を察した夏海(*11)はあおいに再会と手紙のやり取りを約束し、ちゃんと心の底からの「挨拶」をしたのだ。

一見「また会いたい!」というだけの意思表示に思えるのだけど、もっと大事なのはあおいに夏海たちの日常を教えてあげる機会を設けたということである。

これがきっかけで夏海とあおいが文通をする仲になればお互い狭い世界(田舎)の中に生きる者どうしの違いや違う世界について知ることが出来るのではないだろうか?そうすることであおいは宿泊施設だらけの集落(*12)の中で暮らし、自分の夢をプチ抑圧せざるを得ない状況に疑問を持つのかもしれない。

それに、プライベートtoプライベートの文通(日常の中のいとなみ)なら「客」と「接客業従事者」という関係性から脱却し、同い年の少女どうしのホンモノの心の交流だってはじめられるはずだ。

いつかはあおいは自分の「夢」(あるとすれば)を叶えられるのかもしれない。

先の引用文では夏海はフラグを立てられなかったからシリアスイベントが発生せず夏海の片想いのまま終わったし、のんのんびよりが日常系である以上その可能性はなかった、としているのだけど、自分としてはシリアスパートに入らずとも(つまり〈理〉に逆らわずして)あおいとの温度差を解消し、「夢」に向かって頑張るあおいの背中を後押しできるのではないだろうか?と強く主張したい。

その可能性を教えてくれたのが今週のお話の中で、日常の中で陶冶された結果としてソロ演奏できるまでに成長したあかねちんの存在なのだ。

普段は異なる生活を送る者どうしが日常の時間を共有し、主体的に関係性を繋いで、止まらない時の中で成長する。

れんちょんの一言で主体的にあおいとの関係性をギリギリのところで繋ぐことのできた夏海(もちろんあおいも)は日常と日常の繋がりの中で成長していくのではないだろうか。

結局のところ、2人が遠い場所で生きている以上、たかが旅行者の夏海が奮起しシリアスパートに突入したところであおいの日常の全てを変えられるはずもなく、ただ今を生きる2人の日常の交流こそが真に日常を変える一助となるのだろう。

注釈その2

*9…夏海はあおいのラケット隠しを自分が割った植木鉢を隠すのと同じようなものだと捉えて勝手に仲間意識をもちはじめたのだが、あおいのそれは考えと考えのぶつかり合い寸前の母親からの抑圧からの逃避手段であるのに対して夏海の怒られはただの怒られでしかない。この時点で夏海とあおいの"温度差"は描写されているのである。

また、その後画面外であおいと夏海はバドミントンをこっそり練習したのだが、その翌日の試合形式で夏海がはじめてあおいとの実力差に気づいたあたり、試合形式と練習の差があるとはいえ、ある程度あおいが夏海に合わせたのではないか……とも考えられる。

(バド知らんから間違えてるかも)

*10…中学の修学旅行で北東北に行ったとき、クラスの女子がおばさんのバスガイドさんと盛岡で別れる際にボロボロ泣いていた。しかしバスガイドさんが優しかったのはそーゆー仕事だからで、自分たちはそのサービスを享受していたに過ぎないのに、さも同等の友情を築いたのごとく振る舞っている彼女らに覚えた違和感を思い出した。

アレと夏海の片想いは本質的には同種だろう。

*11…あの一言でれんちょんがただならざる感情を込めているのを察することが出来たのは狭い田舎の中で赤ん坊の頃から同じ時を過ごしたからに他ならない。

*12…ヤバいよ?アレ、航空写真見る?

あおいの通う学校の周辺だが、これはもはや「観光団地」とも言うべき奇景である。夏海らの過ごす村とは全く異なる田舎であることがここからもわかるだろう。

今回はここまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?