「ギャラリー にじいろ灯り」を、ココにOPENしたい!

現在、「ギャラリー にじいろ灯り」は、

「創造広場にじいろあかり」

と名称をあらため、オープンに向けて準備を進めています。

現在の進捗状況は<こちら>です。

わたしは、「虹彩法(KOOSAIHO)」という独自の描法でクレヨン画を描いている瀬﨑正人(せさき まさひと)です。

そのモチーフがここ生月(いきつき)にはたくさんあります。

ここからは、水平線の彼方に広がる丸い地球が見えます。

ここから、朝の日の出と、夕の日の入りが望めます。

ここには、原始の風景があります。

ここは、人を元気にするパワーに満ちています。

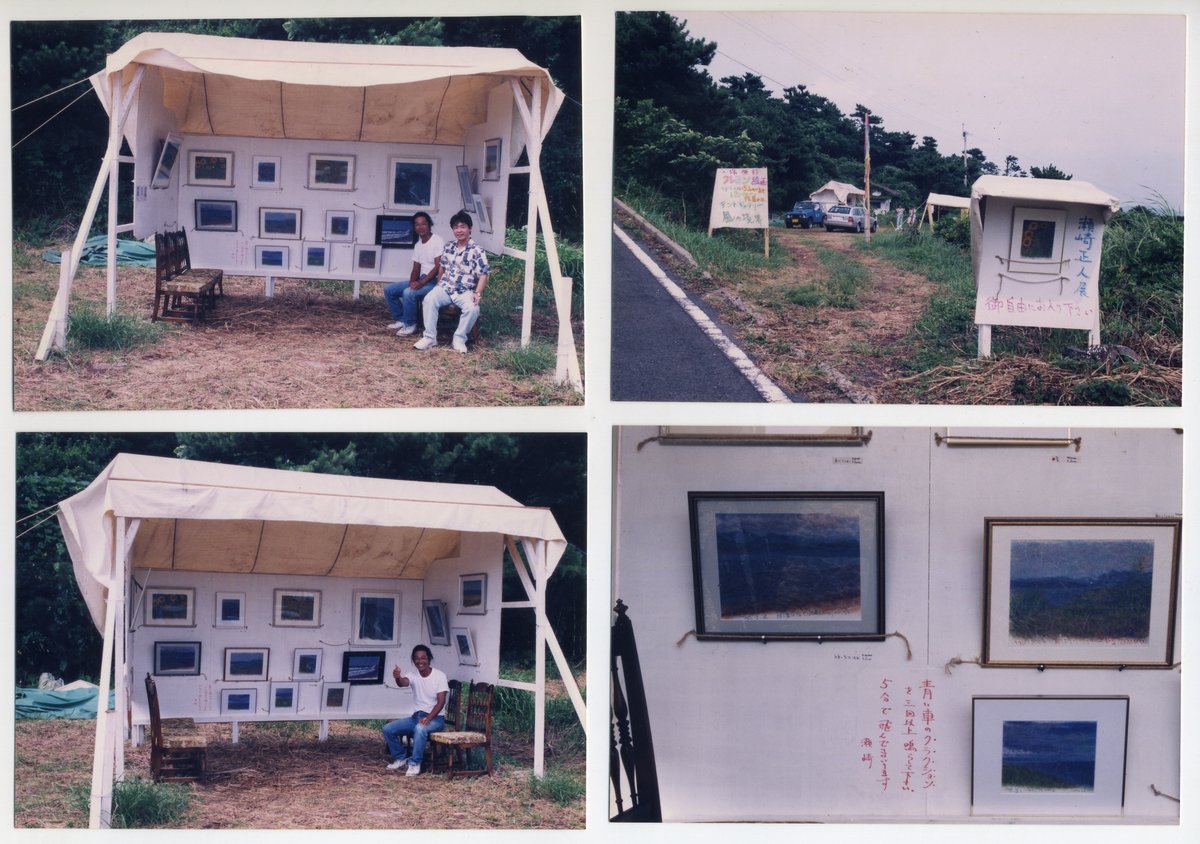

その昔、北海道を野宿をしながらスケッチして回っていたときに、素晴らしい風景に出会い、人間としての、生きる恵みをたくさんたくさん頂きました。

そして、その後ここ(生月)へ来たときに、わたしを迎えてくれたのは、人間としてある以前の、その起源とでもいうべき大きな自然でした。

一度目に訪れたとき、わたしはその大きな自然に圧倒されました。

二度目には、『この地に、ギャラリーを持ちたい』と、切望しました。

そして通ううちに、生月の方と出会い、現在ギャラリーを準備している場所に放置してあった廃屋を紹介していただくことになりました。

当初は、建物へつづく道は沼地化しており、十数年前の台風被害で建物の屋根は吹き飛ばされ、中は腐れて荒れ果てておりました。

そこで先ず、空き地の草払いと、沼地に砂利を入れて、その上にテントを組んで「テント・ギャラリー」をはじめて、「虹彩法」のスケッチ会を開始しました。

(このへんの経緯は、わたしの<ホームページ>にて紹介させて頂いております)

また、「虹彩法」の描き方を、

「スケッチに行こう」のタイトルで、

*突然のCM音量にご注意!<ユーチューブ>と、

<キンドル電子書籍>に出しています。

その後、多くの方のご協力をいただいて、建物の改修工事を行い、結婚して子どもが生まれて、この地に棲むことになり、ここの風景を描きながらの絵描き生活が始まりました。

しかし、年に十数回開催する展覧会は、年々、お客さんもまばらに、収入も減少して、絵描きとしての生活ができなくなってゆきました。

そして、その後の十数年間、様々な仕事に就きながら、長年認めていた小説の執筆活動にエネルギーを注ぎ込んできました。そして今年、さまざまな条件が整い、晴れて、仕事を辞めて、クレヨン画家としての再出発と、ギャラリー再開を決意した次第です。

《ギャラリーを作る場所、生月とは》

九州は長崎県の北西に位置する平戸島。

本土から平戸へ繋がるまっ赤な橋を渡り、平戸を横断したところに見えてくるのが生月島です。その、空へと繋がるような空色の生月大橋を渡り、西側のサンセットウェイへ進むと、左手に、どこまでも広がる空間が開けてゆきます。

ここから望む海の風景は穏やかであることが多いのですが、ときには重たく、ときに冷たく、激しく、荒々しく、そして……どこまでも美しい姿となって訪れる旅人むかえてくれます。

……そう、ここは車のCM撮影で有名な所でもあります。

<創造広場にじいろあかり>

あまりにも世知辛い今の世の中。(というか、今も昔もかわらず……なのでしょうが)。

そこに疲れた人たちに、ここ生月へ来て、原始を感じる雄大な自然に触れ、英気を養っていただき、ついでに作品を観ていただいて、ちょっと一息入れてもらえる場所にしたい。

と同時に、「虹彩法」に触れて、自然の虹の色彩が人間の内面と繋がっていることを知っていただきたい。

そしていずれは、パリへ、ニューヨークへ、世界へ、「虹彩法」を広めて行きたい! と考えています。

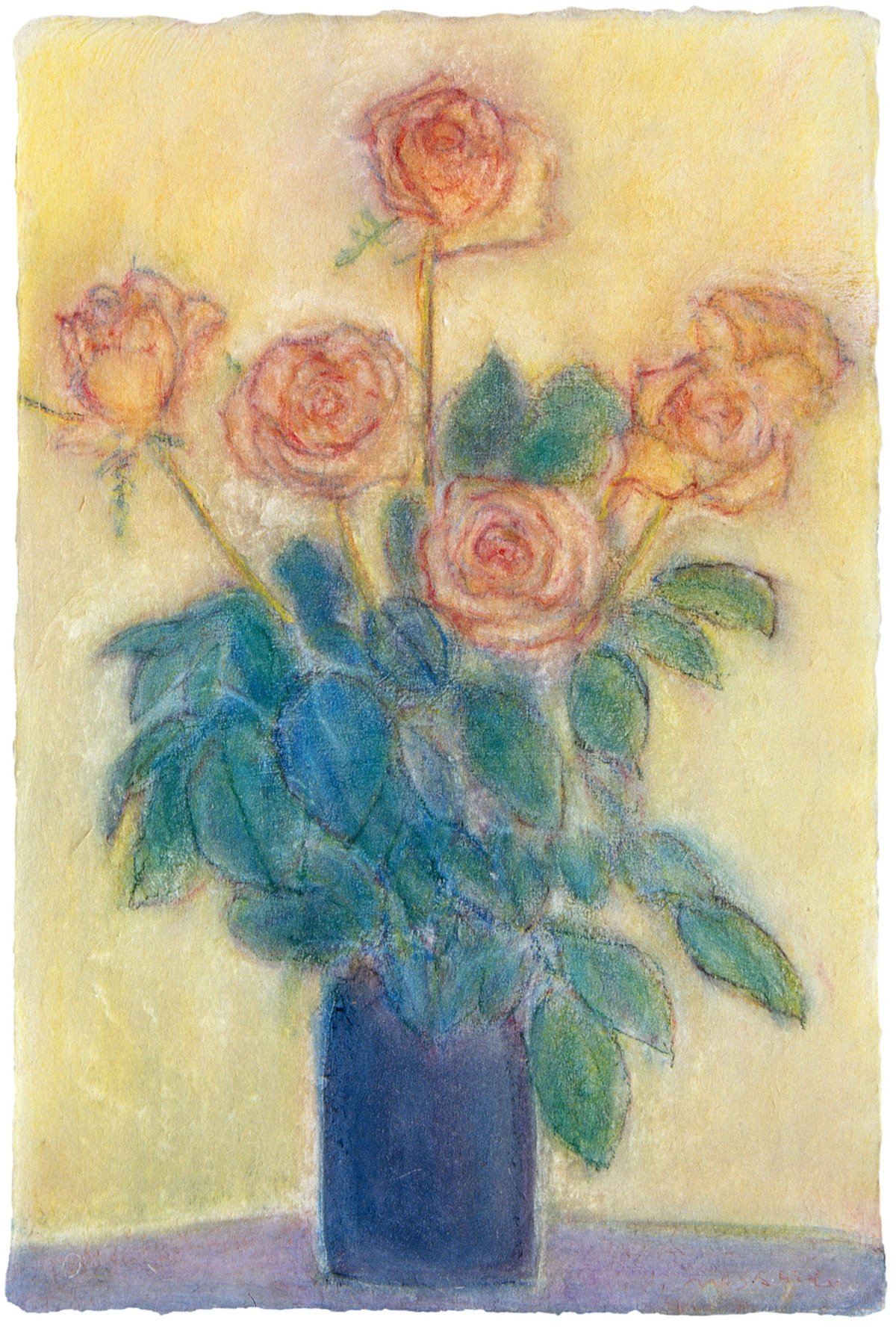

作品の一部

十数年前の作品から現在の作品までのピックアップです。

《虹彩法》

自然の色彩の大本である虹の色を発見して以来「虹彩法」と名付けたこの描法を探求しています。

わたしは虹の色を八色と考え、そこに白を加えて、九色を基本の色として描いています。

(白は、虹色の性質を打ち消すもの、光りとは逆の性質のものとして使用)

この虹の色にはそれぞれに個性があって、

たとえば、

黄色には、よろこびに通じる明るいイメージを、

青には、思念のような広がりを、

赤には、「わたしはわたしである、」と言うときの自我のような主張を。

紫には、豊かさを。

オレンジ色には、活動そのものを。

群青には、宇宙のような深さを、

赤紫(パープル)には、母性のような無償の愛を。

緑には、活動を望まない、その場に留まりつづけようとするイメージを。

※黒は、虹色の要素の最も強く結びついた色。と、考えています。

これらのイメージは理屈ではなく、虹の色の一つ一つに意識を集中してゆくときに、個人個人の中に、自ずと湧き上がってくる感情です。

この、自分の中から出てくるイメージにそって描いてゆくとき、描く人の個性が絵になって現されてゆくことになり、この個性を帯びた色が、観る人の感性に触れたときに、驚きが(つまり感動が)引き起こされてゆくことになります。

この描き方を<虹彩法(KOOSAIHO)>とよんでいます。

《「にじいろ灯り」どんな場所か》

・生月島の位置図

下は、駐車場からギャラリーまでの道のりです。

すると、東と西に海が見えます。

中はこんな感じ。今後は仕切り壁を取り払って広い空間にする予定です。

十数年前までここに住んでいて、毎年数回草刈りに来て部屋の風通しを行っていたので、天井も床も綺麗にしています。ただ、、現在は虫と小動物たちの天国状態です。

つい先頃、この上の灯台(大バエ鼻灯台)でイベントがあり、そこで、子どもさんたちむけのスケッチ会を開かせて頂きました。ついでにボクの作品も展示して戴きました。

皆さん初体験だったのですが、下は、その時に参加してくれた皆さんの作品です。

この日は、灯台を入れて描いてください。

との主催者側の希望で、逆光でのスケッチとなり、おまけに帽子も被らない状態で、色を観察するには最悪の状態だったのですが、できあがった絵の全てが(12人参加の12点が)驚くほど美しい色彩を放つ絵になりました。

〈虹彩法スケッチ〉

虹彩法は、わたしが考えた独自の描法です。

それは、30年近くも前の北海道スケッチ旅行をしていたある日の出来事でした。

その夜は満月で、月明かりに照らされた海の景色に見とれていた朝方未明に、海も空も真っ平らに見わたせるその場所で、水平線から空の一番高いところまでを染め上げて天球を包み込む虹を観ました。

以来、自然の風景のどこを見ても虹の姿が現れ、ついには、蒲団に転んで目を閉じた瞼の中にまで現れるようになりました。

そしてそのときに、「虹の色は、自然界を構成する色で、こうして、物質の中にまで浸透してくるのだ!」…と、気づいたのです。

そして、自然の風景を観察しながら、そこに観る奥深い色とは、間違いなく、虹の色によって創り出されているに違いない。と考え、個々の色の探求と、描画の研鑽を重ね、その間、詩人で有名なゲーテと、ルドルフ・シュタイナーの色彩論にも触れる機会を経て、現在、独自の考えでもって試行錯誤を重ねているところであります。

こうして現在、スケッチ会を通して、参加されるお一人お一人に、自然界に浸透する虹の色に触れることは、つまり、自分自身に出会って、豊かにしてゆくことである。ことを、体験していただきたく、開催をつづけさせていただいております。

<ページ内のリンクと、他の活動のリンクのまとめです>

*2023年4月の<展覧会の模様>をユーチューブにアップしています。

*2023年12月7日~12月10日まで、佐世保市博物館島瀬美術センターで<新作展>を開催させて戴きます。

*<スケッチ会の開催>は、わたしのホームページの方でご案内させて頂いております。

(今後は、展覧会と併せて各地で開催したいと考えています。)

*また、「虹彩法」の描き方を紹介した*突然CMが流れます音<スケッチに行こう>量にご注意。ビデオと、

電子書籍の<スケッチに行こう>のレクチャー本を置いてございます。

(すべて、わたしのホームページの方でも案内させていただいております)

*他にも、小説、詩、原画、手漉き和紙に印刷した絵はがきやカレンダーなどなど、折を見ながら紹介させて戴きます。

と、いうことで、これから、どうぞよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?