彼は「戦メリ」をどうやって作曲したのか?(その9)

その8からの続きです。

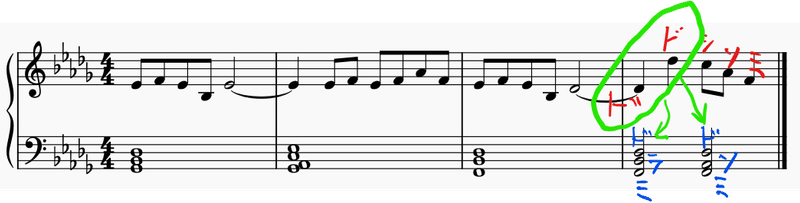

主旋律を3小節目まで組み立てたので、今回は4小節目について取り上げます。以下の緑で括った小節のことです。

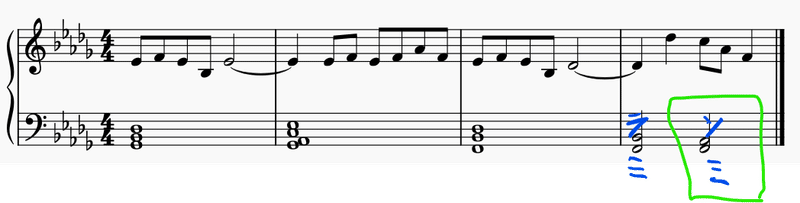

下段が今のところ空白なので、和音を入れてみます。(緑で括ったところ)

見ての通り、三つ目の小節と同じ和音です。ちなみに「ラ・ド・ミ」和音の並びを「ミ・ラ・ド」にしてあります。(この小技については後の機会に)

聴いてみていかがでしょう? 四つ目の小節がなんとなく間延びして感じられませんか。

こんな風に手を入れてみましょう。

微妙な変化ですが、前より良くなっています。しかし微妙な変化なので、どう良くなっているのかわかりにくい。

そこで音を減らしてみます。「ド」を消して…

おお、ニュアンスの変化が前よりくっきりです。

このニュアンス変化を生んでいるのは、以下の「ラ↘ソ」の下降線です。

「ラ」は「ラ・ド・ミ」和音のルート音です。この和音を「ミ・ラ・ド」に並べかえたものから「ド」を抜いて「ミ・ラ」にした、そういう和音の構成音が、この「ラ」です。

しかし「ソ」はどこから現れたのでしょうね?

順に説明しましょう。上で説明したように、四つ目の小節には、最初は三つ目のと同じ和音を私は置いてみました。

しかしいざこれを弾いてみると、なんか間延びして聞こえるわけです。

そこでこんな風に手を入れました。

この(緑で括ったところ)和音「ミ・ソ・ド」はどうやって発想されたのかというと…

旋律「シ ↘ ソ ↘ ミ」(赤)と、和音「ミ・ラ・ド」(青)をブレンドしたものです。

この「ミ・ソ・ド」を、並みの分析者であれば「ド・ミ・ソ」和音の転回形と解釈するのでしょうが、私の分析では「ド・ミ・ソ・シ」和音の転回形です。つまり「ミ・ソ・シ・ド」の和音。

この「ミ・ソ・シ・ド」の和音は、「ミ・ソ・シ」和音に「ド」が乗っかったものと解することができます。

ただガチガチの音楽理論では「ミ・ソ・シ」和音に「ド」をのっけるのは御法度となっています。音が変な風に濁るからイカンと。

そこで「ミ・ソ・シ・ド」から「シ」を抜いて「ミ・ソ・ド」にしてしまうのです。これなら御法度の掟からうまく逃れられる。

こうするとですね、ひとつ前の和音「ミ・ラ・ド」の三度の音「ラ」が一時的に二度の「ソ」になった和音と理屈付けられる、つまりⅥの和音(前回説明してあるのでチェックしてね)の変形とみなされると同時に、旋律「シ ↘ ソ ↘ ミ」を「ミ・ソ・シ」和音つまりⅢの和音と解釈して下段にこの和音を混ぜ込んだものとみなすこともできてしまうのです。

難しい話になってしまいましたが、要はⅥの和音とⅢの和音のハーフだってことです。

「ド・ミ・ソ」ならトニック和音ですが「ド・ミ・ソ・シ」ならトニック色が薄れてくれます。「シ」の威力ですね。これを「ミ・ソ・シ・ド」と並び替えると、「ミ・ソ・シ」和音+「ド」とも取れるし、「ラ・ド・ミ」和音の一時的変形とも取れてしまうのです。

龍一楽曲をいろいろ分析していると、この「ド・ミ・ソ・シ」和音を並び替えることで巧みに転調を仕掛けてくるものがいろいろ見つかります。「戦メリ」でもこのパートで使っていますね。

さらに彼が巧いのは、下にある「ド」については…

取り払って「ラ ↘ ソ」の全音下降線がよく聞こえるようにしているところです。

旋律で「ド」が(オクターヴ違いですが)連呼されているところに、和音でさらに「ド」を鳴らすと、耳が「ド」に引きずられてしまうので…

「ド」は取ってしまって、「ラ ↘ ソ」の全音下降が耳に飛び込みやすくしているのです。

この「ラ ↘ ソ」の全音下降は定石的なものです。これをボトム音に使うと強力な和声進行パワーが生じます。

「ミ」がボトム音ではないのか?とツッコミを入れたくなった方も少なくないと思います。しかしこの「ミ」はボトムというよりはペダル音です。(ペダルってなんだべ?と思った方は検索を)

以上そんな風に龍一は、ⅥとⅢのハイブリッド的な和音というかハーモニーを、以下の部分で仕掛けているのです。

旋律と、ひとつ前の和音との絡みから、ⅥともⅢとも取れてしまう、不思議なハーモニー「ミ・ソ」。

実はここに、もっとどえらい仕掛けが発動しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?