はじめて、ものづくりデザインを学ぶ高校生のためのデザイン基礎

恩師、野崎悠子先生より、私が1963年に産業美術の講義で(頂いた手書きの教科書をデータ化したものである) 学んだ工業デザイン原論(デザインの基礎)である。大変理解しやすく、わかりやすい内容である。興味のある、またこれからデザインを学びたい高校生、中学生の若者に読んでほしい。 少し長文であるがゆっくり理解してほしい。

工業デザイン原論

愛知県立芸術大学 名誉教授

野崎悠子先生より1963年

1.平凡な市民Q氏が犬小屋を作ることを想定して、造形の過程を考えてみよう。

Q氏がかねて希望していた犬の子をいよいよ飼うことになったとする。犬を庭で飼うために何よりも先ず犬小屋が必要となる。仔犬のために住みよい小屋を与えてやろうと愛情も加わるであろう。これが犬小屋づくりの動機と目的でこれが犬小屋実現の要求となる。

つぎにQ氏の頭の中に完成時の小屋の姿がいろいろと想像され、それが次第にはっきりしたものになり、巾、奥行き、高さはどのくらいの寸法にしたらよいか、材料は木材を使うとして、屋根を入口の形や構造はどうしようか。同時に自分の大工仕事の能力と、仕事にかけられる時間と費用の限度を考え合わせて。大よその具体的方針が定まるであろう。

これが企画であり計画である。わざわざ設計図を描くにもおよぶまいし製作の途中で変わる部分もあってよいだろう。そこで次は材料をととのえる段階にはいる。全部新しい材料を使うとすれば、まず材木屋を訪れることになる。素人に扱いやすい杉の板材と細い角材を買うことにし、所要料を自分で見積もるか、安全のため材木屋に見計らってもらうのもよい。木材の他に釘が必要なのはいうまでもない。ペンキ塗りにしていっそう好ましい犬小屋にしようと思えば、ちょっとしたカンナかけの技術が必要である。もしその能力があれば、塗装店を訪れることになるであろう。

このようにして所要材料がととのえば、次に道具を使って製作する段階にはいる。塗装関係を除外しても、道具としても最小限ノコギリとカナヅチと物尺が必要である。これに要する大工技術はたいしたものではない。技術とよぶに値しないかもしれないが、とにかく一つの技術に違いない。むしろこの技術を進行させる手順……大げさに言えば、製造工程……が重要な意味をもっている。思い違いや寸法のとりちがいや、加工、組立の順序をあやまると材料を無駄にしたり、計画のやりなおしを要したりして、経費と時間の損失を招くことになるからである。

このようにして、いよいよ所期の犬小屋が出来上ることにより、『造形の過程』は完了するわけである。この際当事者たるQ氏自身その作品について予想通りに出来たか、多少外れたか、或いは予想以上にうまく出来ればこれを使用させることになるであろう。

以上の経過を要約すると次のようになる。

A 犬小屋が欲しいと言う 要求

B 実現される犬小屋 計画

C 犬小屋の 製作

D 犬小屋の 使用

厳格に言えばA,Dは造形という行動ではないが、造形発生のためには要求(A)が必ず存在するはずである。また使用(D)ということは必ずしも製造完了後直ちに始まるとは限らないし、純粋絵画の場合は使用というよりは鑑賞というべきであろうが、完成品が必要に応ずる効果を発動する段階、目的完了の段階として(D)を考慮にいれなければならない。

さて、この4段階は要約されたものであるが、単に犬小屋のような小さな仕事だけでなく、大組織による近代的工業生産にもあてはまるものである。

犬小屋はQ氏一人で十分間に合ったが、テレビ受信機や電気洗濯機のようなものでは、非常に複雑な組織で大規模に製造されるだけでなく製造家が最終段階の使用者すなわち一般大衆の要求を予想して行うもので、A・B・Cの3段階はメーカーの手によって把握されている。

この様な生産のしかたは、市場生産又は見込生産と呼ばれている。その他いわゆる家庭の工作や手芸と大工場の生産とはあらゆる点において比較にならぬ程大きな差があるが、基本的にはいずれも造形活動として同一の性格と形式をとるといってよい。

造形計画の分野

造形は一般的に見て、材料あるいは物体を加工したり、組立てたり、総合したりすることで完成されていくが、その場合もっぱら『物』と『物』との関係が重要であるような造形……たとえば歯車やエンジンなどと『物』と『人間』との関係が中心になる造形……たとえば衣服、椅子、住宅その他と二つの相違する方面のあることが考えられる。前者の計画は主として工学的に工学的技術と知識に基づいて行われるが、後者では人間の身体や心理を考慮しなければならないために、その計画は公式などを適用して単純に解決できないものが多い。

但し後者をさらに詳しく見るならば『物』と『人間』の関係においても戦闘機の座席のように、それを使う人間の個人的感情や日常の心理よりも、肉体上の条件を重視するものもあり、さらに又純粋絵画のように、作品を作り上げるのに用いられている物体や物質と人間との関係でなく、それらの材料で表現されている現象や色彩が、見る人の精神をとらえ、心を打つというぐあいに画面を媒介として作者と見るものとを精神的つながり、即ち物を通じての人間と人間との関係を設定するものがある。

ポスターなどの広告媒体も人間から人間への伝達目的とするものである。

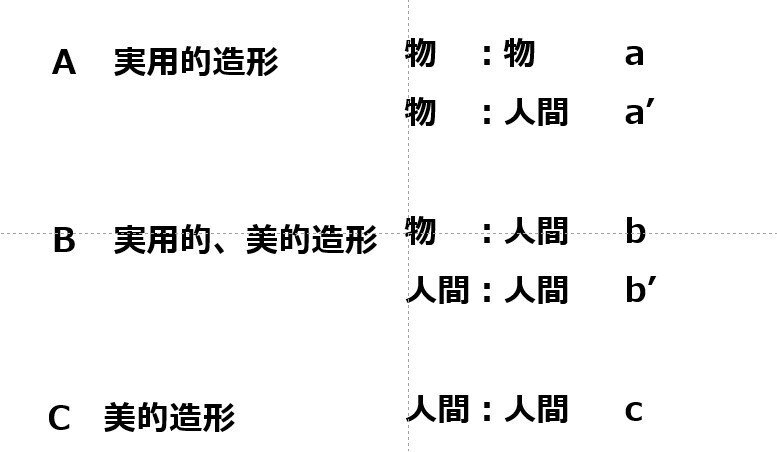

表にすれば

a 物:物(理化学的、工学的)…歯車、エンジン、人工衛星

a’ 物:人間(工学的、生理学的)…操縦席

b 物:人間(生理学的、心理学的)…衣服、家具、住宅

b’ 人間:人間(生理学的、心理学的)…ポスター

c 人間:人間(心理学的、精神力学的)…絵画、彫刻

も一つ見方を変えれば、その造形が有用性、功利性を要求されているか、あるいは全くそれを考慮せず、もっぱら無用性、無償性のものであるかで、分野を決めることが出来る。

即ち実用目的をもつ造形、美的表現をめざす造形およびその中間地帯造形と3つの分野が考えられる。これと前表との造形計画の分野と関係を示すと次のようになる。

2.デザインの基本条件

実用的、美的造形がデザインの対象である。そのためにデザインはこの規定、すなわち実用性をもつことと、美しくあることを満足させるように進められなければならない。しかしこの2様規定は単に実用とか美とか言う言葉だけで表し得ない内容をもっている。

実用的といえば、それはある所定の目的や役割を十分にはたすことであるが、それを実現するためには、機能や構造に合致する形態の発見や選択、材料の適正な使用加工法の決定などの問題を解決しなければならない。

又製作にあたっての材料費や労働費も無制限にいくらかかってもよいという訳ではない。最小経費が最大効果を収めるという経済原則が適応される。つまり経済性が要求されるのである。

美しいとは何であるかは、美学が取扱う問題であり、ここで詳細に述べることは出来ないが、デザインについて要求される美については、大体次の様なことを上げることが出来る。

即ち、デザインにおいては、デザイン担当者の個人的主観的判断のもとに美を求めるのではなく、第三者たる大衆と時代の要求に応ずる美を求めるべきである。

つまり時代と社会性に立脚して、しかも魅力ある新鮮な美を造形しなければならない。

この点で作者の個性に強く依存する純粋美術と大きく異なっている。この様な審美清華要求されるとはいえ、デザイナーの美的感覚には、はなはだしく矛盾し大衆にこびるものであっては価値の乏しいものとなる。

さて、以上の条件が一通り充足されたとしても、そのデザインが既成のデザインを模倣したり、焼直した物では無意味である。

それはデザインされるものでなく、コピーであり、盗用である。即ちデザインはあくまでも独創的、創造的でなければならない。

このようにデザインを規定する基本条件として、合理性、経済性、審美性、独創性の4つが数えられる。

要するに4条件を100%に充たす物が最も理想であると言えるが、実際にはいずれかに重点がおかれ、他の条件がいくらか犠牲になることが多い。

2.デザイン研究の方法

1.研究の出発点

デザインはどういうものかについて述べたが、次にデザインを学ぶにはどうするかが問題である。

その目標や立場の違いにより、学ぶ方も違うといえるし、同じくデザインの研究といっても、これからはじめる人だけでなく、既に長く専門の道に入っている人にとっても不可失のものであり、これを一般的に述べることは出来ない。

ここではおよそ、デザインに関心を持つ者にとって共通して必要と思われる基本的な問題について説くことにする。

デザインは絵画、彫刻などの美術と共通の要素をもつといいながら、全く異なる。

ルネサンス時代には、レオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロの様な万能の天才も多かった。

その時代はそれが当然と言われる理由(建築が美術や工芸の総合体で密接に結びついていた)もあったが、近代の産業組織はあらゆる部面の専門家を要求し(そのためにデザイナーが新しい職業として生まれたのである)専門ごとにそれぞれ広範な内容をもち、高度の知識と経験を要するため、一人で数種の分野に通ずる人間が現れにくいのは当然だといえるであろう。

だが画家と建築家を兼ねた人や、画家で優れたデザインをする人や、デザインの中でも多方面のデザインに熟達した人は少なくない。いずれにしてもデザイン、純粋美術を問わず造形全体の基礎に研究の出発点をおくのがよいと思う。

2.研究の三つの面

デザインは何よりも一つの技術である。物をつくるという一つの技術である。今日ではそれが独立した高度の技術として複種な内容をもっている。

デザイナーとはデザインを行う人、即ちデザインの技術をもつ人にほかならない。デザイン研究の第一の部面はこの技術の面である。

デザインの技術は決して手先の仕事でなく、又手の器用さのみにたよる仕事でもなく、頭を働かせ、知的に処理すべき部分も少なくないが、それにしても、手や目という肉体的器官の活発な活動に負うところが多い。

従って特に学習の初段階においてはそういう肉体的な感覚的活動に力を注ぐ必要がある。この意味でこれをデザインの技法とか実技と呼んでよい。デザインセンスというものが何であるか簡単に説明し難いが、この感覚又はセンスを鋭敏に、協力に高めるためにはどうしても実際の技術的練習を重ねる必要がある。

研究の第二は理論的研究である。デザインに関する理論は自然科学などにくらべて、まだ用地で十分な科学性をもつにいたらず、今後の研究に残された領域は広大である。然し近代デザインの本質から見て、理論的裏づけをもたない技術は考えられないといってよい。

たとえそれ程でないとしても、技術の効果的運用という面からいっても、デザイン技術の研究又は学習の能率上の点から見ても理論的研究はきわめて重要である。

唯、理論が先に立つのではなく技術が理論を開発するものであることを忘れてはならない。その最も基本的分野は形と色に関するもので、形態学と色彩学と呼ばれる。

第三の研究面として歴史的部門を加えなければならない。おおよそデザインは明日のために行われるものである。

近代のデザイナーは新しい、過去になかったデザインを生み出すために存在するのである。

過去のデザインを再利用したり、古い時代の様式を再現することは、特別な場合であって、それにデザイナーが出を下すことはあっても、それはデザイナーの本質的な仕事ではない。

然しデザインは未来のためのー数時間後に、あるいは数年後に実現するはずの造形活動であるからといって、過去と全く無縁に成立するものではない。

長い人生の造形の歩みの継続なのである。デザインはどう進めるべきかがデザイナーの課題なのである。この課題を解決するためには、これまでどう進んできたか、という事について、全く無知であることは許されない。

デザインの現状を見ることは無論重要であるし、これを無視することは不可能であるが、ものを歴史的に見ること、動く状態において理解することは、デザイナーの態度として不可欠のものである。

デザイナー自身は、過去の作品に接したとき、歴史家の立場ではなく、デザインする者の立場からこれを検討し、その発想と実現の過程と効果を自ら感得し、そこにひそむ時代性や民族性のキーポイントを把握するように努めたいものである。

デザイン体得には技術、理論、歴史の三研究が不可欠であり、互に密接に関連していることはデザインの特性をよく示すものである。さらにデザイン学習が進むにつれて、これと関連して、自然科学、社会学、経済学などの分野から専門的研究の基礎として学ぶべきものも多くなるであろう。

3. 基礎理論について

形態学、色彩学をデザインの「形式的要素」と考えれば、造形対象の目的用途、意味、様態などの要素を「内容的要素」又は「実質的要素」ということが出来る。

デザインの基礎学習としてはこの第一の「形式的要素」の研究がある程度徹底させた後に第二の「実質的要素」の研究に進むのが正しいと思う。

「実質的研究」は数学、物理学、化学の援助を必要とし、更に生理学、心理学の研究を必要としてくる。

以上

恩師の紹介と経歴

野崎悠子先生(1933)年は産業美術の担当教員で(夫はトヨタ2000GT開発者野崎喩氏)3年間直接師事、(松下電器【現Panasonicへ推薦いただいた】

YUPLOT造形研究室 主宰

(造形計画・環境デザイン・クロスオーバーメディア) → 書架録頁へ

愛知県立芸術大学 名誉教授

栢森情報科学振興財団 評議員

学際交流視察研究会(代表)

日本展示学会員

日本映像学会員

環境アセスメント学会員

道具学会員

中部デザイン協会員

国土交通省新丸山ダム環境調査検討委員会委員1993~

(社)農村環境整備センター技術検討委員会委員1991~1998

中部新国際空港環境調査委員1992~2007

国土交通省新丸山ダム環境調査検討委員会委員1993~

グラウンドワーク東海顧問1996~1998

名古屋市屋外広告物審議会委員1979~1992

名古屋市都市景観懇談会 審議会委員1980~1994

愛知県地方計画委員専門委員(環境)1981

愛知県屋外広告物審議会委員 1981~1992

名古屋都市景観賞選考委員1982~1987

愛知県環境美化コンクール審査員1986

愛知県環境審議会委員1986~1995

愛知県環境影響評価審査会委員1995~2005

岐阜県環境影響評価審査会議委員1995~2004

愛知県国土利用計画地方審議会委員1998~2005

農林水産省東海農政局第三者委員会委員1999~2005

1933年

東京都生まれ

1955年

神奈川県工業デザインコンペティションで受賞

1957年

東京芸術大学美術学部工芸計画専攻卒業、名古屋市街灯デザインコンペティションで受賞

1958年

毎日工業デザインコンペティションで受賞(60年も)

1969年

名古屋野外彫刻展

1970年

現代美術野外フェスティバルにグループ出展(横浜)

1973年

個展、桜画廊(名古屋)にて「メンタルスペース」シリーズの展開(~81年)、第5回現代日本彫刻展で宇部市野外彫刻美術館賞(7回で模型入選)

1974年

第4回神戸須磨離宮公園現代彫刻展

1977年

個展、村松画廊にて「板と棒/単純な結台」シリーズの展開(79年も)

1980年

名古屋市都市景観審議委員となる

1982年

国際造園デザインコンペ(仏)

1984年

日本展示学会名古屋大会テーマ「認識の通訳・知覚の座標」企画プロデュース

1989年

世界デザイン博覧会(名古屋)で朝日メニコン館「コンセプトオプジェ」制作。また同館の企画展示総台プロデュースを手がける

1990年

岐阜県川辺町庁舎にモニュメント設置 名古屋市科学館特別展示「近くに知覚/知覚を自覚」を企画総合プロデュース

1992年

第2回ふくい国際青年メディアアートフェスティバル「Tel-Image」審査員、中部新国際空港環境調査委員

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?