天地伝(てんちでん) 3-2

二

登紀子が五つを迎えるころ、原因不明の発熱を起こした。

咳や鼻水などは出ないので、おそらく風邪の類ではないのだろうが、熱を出した時は、しばらく床に伏せってしまう。そのため、守役のわしは座敷を一日中、離れることができなかった。こんな時は、特に思う。人は弱い。

熱に浮かされている時の登紀子は、苦しそうだった。脂汗を額に浮かべ、息も絶え絶えに、目をうるませている。焦点の合わない双眸は、ぼんやりと天井を見上げ、時折、わしの顔をとらえては「やつ」と、舌たらずな声で、だるそうにつぶやく。

それを眺め、「寝ていろ」となだめようとするが、不安なのか片手を持ち上げて、わしの体に触れようとする。仕方がなく、布団の上にしゃがみこみ、よりそうようにして丸くなった。登紀子の体は、異様に熱かった。それでようやく安心したのか、毛をつかんだままうすく笑んで、目を閉じた。

落ちついた寝息を耳にしながら、わしは複雑な心境になる。まるで、親のようではないか。本来ならタイマか由紀が、こうしてあやしてやらなければなるまい。しかし、登紀子が熱で伏せる時に決まって、タイマも体調を崩し、寝こむことが多くなった。はじめ由紀は、感染の一種かと、危惧していたが、「八枯れと由紀は平気じゃないか、なに疲れが出ただけだ」と、しぶしぶ納得させられていた。

わしも納得していた訳ではなかったが、どうにも子守で自由がきかない。こいつさえいなければ、いくぶん問いただすのも楽だろうに、内心ではそのようなことを考えながら、登紀子の顔をのぞきこんだ。

妙なことが起こったのは、その時だった。それは、よくよく注意していなければ、気がつけないほど些細なことだった。はじめ視界のはしで、光がはじけているのかと思った。ちかちか、とかがやく白い粒は、登紀子の口の中へと入っていった。しばらくして、全身がほのかに光り出し、熱が高くなる。そうして登紀子はまた苦しそうに、うめきだすのだ。

なるほど。この光の出所を追いかけて、喰えばいいのか。にやにやとしながら、立ち上がる。タイマの子を襲うなど、ずいぶんと度胸のあるやつじゃあないか。わしは背を丸めて伸びをしながら、砂粒のようにこぼれる光の後を追いかけた。

それは座敷の外を出ると、廊下へと続いていた。厠の前を通りすぎ、角を曲がる。洗面所を通ると、奥の座敷の前で途切れた。わしは襖の前で眉間に皺をよせて、ため息をついた。そうして襖を開けると、布団の中で起き上がっているタイマの顔を睨み、低くうなった。

「すべて話すんだろうな。そうでなければ喰うぞ」

タイマは破棄のない表情を歪めて、苦笑した。そうしてようやく観念したのか、白髪をかきながら、あーあ、とつぶやいてため息をついた。

「ついに見つかってしまった」

「ふざけるな」

「今まで以上に、頭は冴えているつもりだ」

ふん、と鼻を鳴らして襖を閉めると、その前で前足を折って座り込む。双眸を細め、タイマの様子をじっと、うかがった。

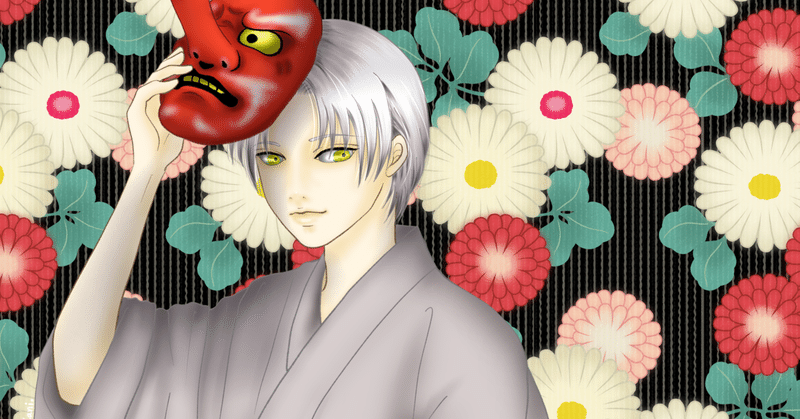

吐き出す息は硫黄臭く、肌は青白い。骨っぽく浮き出た鎖骨、細い腰、筋の浮いた腕、白髪も相まって、まるで老人のようだ。これが本当に、かつては天狗だった男の姿なのだろうか。あの雄々しい、迫力はどこへ行ってしまったのだろう。いつの間にこんなにも衰弱していたのか。わしは、自分の目を疑った。

「どちらだ?」

視線を落とすと、苦々しくつぶやいた。

「殺そうとしているのか、殺されるのか、どちらだ?」

タイマは、しばらく沈黙し、おだやかな声で「どちらでもないさ」と、言って、困ったような笑い顔を浮かべた。わしは舌打ちをして、顔を上げると口を開いた。しかし、真剣な双眸に見据えられ、言葉を失った。

「登紀子と契約を交わしたんだ」

それは、想像を越えた事実だった。

サポートいただいた、お金はクリエイター費用として、使用させていただきます。 いつも、ありがとうございます。