経営組織論と『経営の技法』#19

CHAPTER 1.3.1:組織のメンバーとの関係性による分類「権力の種類」

アメリカの社会学者であるアミタイ・エツィオーニは、まず権力の種類として強制的、報酬的、規範的の3つの種類を考えます。

・強制的権力とは、肉体的処罰やそれを行うという強迫によって成り立っているような権力です。

・報酬的権力とは、金銭や物品あるいはサービスといった物質的な資源による報酬によって成り立っている権力です。小説によく出てくる悪者は、だいたいこの強制的/報酬的な権力のどちらかあるいは両方を持ち、この権力を使って悪事を重ねていきます。

・規範的権力は、共通の文化や価値観に基づいたリーダーシップや儀式、あるいは評価や威信を受けるといったような象徴的な報酬によって成り立っている権力です。織田信長は、戦国時代の一時期絶大な権力を持っていました。それは武力を背景にした強制的な権力でもあり、領地の配分といった報酬的権力でもありますが、「天下布武」という新しい理念の下の国づくりを示すことによる規範的な権力をも持っていたと考えることができるでしょう。家臣たちは、強制的権力を持つ信長を恐れながら、あるいは信長に従っていれば多くの報酬を得られると思いつつも、彼のつくる新しい日本の姿に夢を見ながら信長に従っていた部分もあるでしょう。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』12~13頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村・久保利・芦原/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

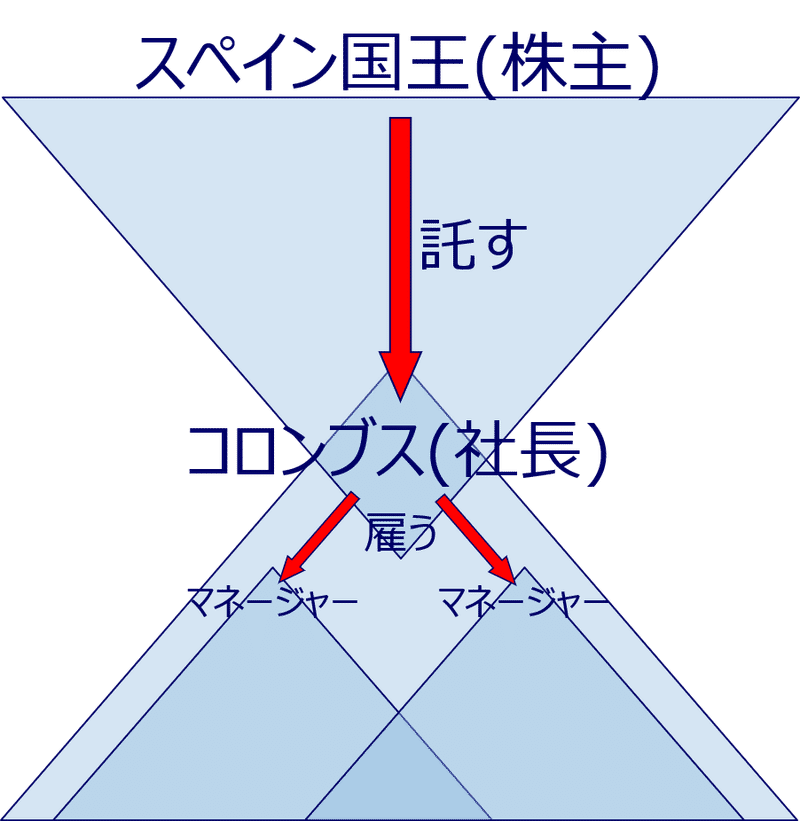

1.内部統制(下の正三角形)の問題

前回、会社組織の人事権の背景を説明しましたが、会社の人事権は、ここでの強制的権力と報酬的権力に結びついています。

強制的権力は、懲戒処分や解雇権です。技術的には、特に懲戒処分は、就業規則や労働契約で予め約束されていなければ、会社は当然には行使できませんが、現実にはほとんどの会社の就業規則に懲戒処分に関するルールが記載されています。

報酬的権力は、人事考課です。仕事の成果や進め方、本人の能力等に応じて、給与や賞与が定められ、出世や配属が変わってきます。これは、労働契約の労働者の債務である労務の提供が、会社と約束したレベルに達しているかどうかにかかわる評価です。

このように、強制的権力も報酬的権力も、共に労働契約から導き出されるものですが、普通の会社では強制的権力はあくまでも補助的な最後の手段です。普通の上司は、部下を脅して仕事をさせるわけではありません。それでは、部下はいつも怯えてばかりとなり、次世代のリーダーとして育たないし、怯えてやらされる仕事では、どうしてもモチベーションが下がり、独創性や主体性が無くなるからです。もちろん、松下幸之助も盛んに「叱り方」が大切と言っていますので、強制的権力が無くても良いわけではありませんが、部下の能力を十分に引き出す、という管理職の役割りから考えると、強制的権力をメインにすることは、一般的でないのです。

これに対し、規範的権力は、労働契約から導き出されるものではありません。

けれども、ほとんどのビジネスマンは、社会から忌み嫌われる仕事よりも、社会に貢献する仕事にやりがいを感じます。自分は、良い会社に勤めて、良い仕事をしている、と思えば、自然と仕事をする気持ちも高まります。

このことから、特に外資系の会社にいた時に顕著に感じましたが、会社は従業員の皆さんにとって最高のコミュニティーで、社会にこんなに貢献しています、という社内向けのPRに熱心です。この点は、織田信長の話と共通する面を感じます。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

このような、組織内部の関係と異なり、投資家(株主)と経営者の関係は、一般的によりドライです。成果を出せない経営者を、株主は自由に解任することができます。従業員の解雇の場合には、従業員の落ち度なども必要ですが、経営者の解任の場合には、落ち度があろうがなかろうがお構いなしです。

これは、経営者としての委託契約を解消するかどうか、という金銭的なものですので、ほぼ、報酬的権力だけが問題になる、と言えるでしょう。

もちろん、会社の理念や社会的存在価値が、投資家と経営者を結びつけることもありますが、それは投資家に出資を募る方向で問題になる(つまり、ここでの権力関係とは逆の方向性を持ったベクトルである)か、創業家一族が大株主のような場合など、株主の側が企業理念や社風を重視し、それに沿った経営者であることが選考基準の中で重要な要素を占める場合など、実際にそれが問題になるとしても、影響は限定的です。

3.おわりに

権力、という言葉が、言うことを聞かせるためのツール、という印象を与えますが、会社での指示命令は、上から目線で言うことを聞かせる、という発想よりも、上司がお膳立てをして、部下たちにその場を活用してもらう、という発想の方が上手くいきます。上記のように、教育的効果があるだけでなく、モチベーションが上がり、独創性や主体性が上がるからです。

さらに、「権力」をチラつかせすぎれば、それはハラスメントと評価される時代です。

ここで議論された「権力」は、指示命令の背景にあるものであって、実際にはぎらぎらと振り回されるものではない、という点は、誤解せずに理解しておいてください。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?