経営組織論と『経営の技法』#157

CHAPTER 7.3.1:組織における曖昧さ

このような組織を取り巻く曖昧さには4つのものがあります。それらは、意図の曖昧さ、理解の曖昧さ、歴史の曖昧さ、そして組織の曖昧さです。

意図の曖昧さというのは、組織の目的や好みが複数の、矛盾する、一貫性のない、不明瞭である状態をいいます。こうなると、意思決定をするための最適、あるいは満足に基づいて意思決定するのが難しくなってしまいます。

理解の曖昧さとは、何かを行った時に起こる結果が曖昧であることを指します。よく知らないメニューは、おいしいかもしれないしそうでないかもしれず、その効用が事前にはわかりません。あるいは、人の育成はさまざまな要素でなされるものですし、すぐに結果が出るわけではないので、いったい何が効果的であるのかはわかりません。

3つ目は、歴史の曖昧さです。過去に起こったことでも何が起こったのか、なぜ起こったのか、たとえ自分がやったことでもはっきりとはわからないことがあります。なぜ自分は受験に失敗してしまったのか、なぜあの商品は大ヒットしたのか、多少の説明はできますが、本当のところはなかなかわからないことがほとんどです。

4つ目の組織の曖昧さとは、組織における意思決定において、それに参加する人やその関与の度合いがバラバラであり、全員が同じ方向に向いているかどうか曖昧であることを指します。会社であっても、仕事に打ち込んでいる人もいれば家族第一の人もいます。また、意思決定を行う場に常に全員がいるとも限りません。

このように、実際の組織における意思決定は曖昧さの中で行われ、そこでは1つの意思決定がなされると、そのために1つの問題が解決されるということではなく、1つの意思決定はいくつかの問題の解決になるときもあれば、何の問題の解決にもならないときもあるということができます。

たとえば、みんなで行く旅行の目的地を決めるという機会は、場所を決める機会だけでなく、良い関係を改めて築く機会でもあるし、誰がこの仲間でリーダーシップをとるのかに気づく機会でもありますし、あるいは仲間うちの約束事を確認する機会でもあるのです。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』158~159頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

ここで示された4つの曖昧さは、いずれも、「最適化の意思決定」「満足化の意思決定」を阻害するものですが、曖昧さがあるからそれだけで「最適化の意思決定」「満足化の意思決定」が不可能になるわけでもありません。曖昧さが強くなるほど、これらの意思決定の困難さが強まる、と考えられます。

どういうことかというと、たとえば「満足化の意思決定」(#152)では、ランチを選ぶプロセスが具体例として挙げられていました。とりあえず目についたラーメンからスタートして、あれこれと考えを巡らせていきますが、この状況は、何を食べたいか意図が明確でない状況であり、その原因として、ラーメンやそれ以外のメニューの満足度(効用)がわからない、という理解の曖昧さかもしれません。

けれども、いろいろと考えを巡らせていくうちに、曖昧な中でもラーメンかそれ以外か、等の形で「探索」をし、なんとか意思決定をします。

そこで、この4つの曖昧さの関係です。

意思決定のあり方が問題になっていますので、この4つのうち特に中心となるのは、意図の曖昧さでしょう。意図が明確になるほど、意思決定もスムーズになるからです。

そして、他の3つは、意図を明確にするために間接的に影響する要素、と考えられます。たとえば、上記のランチの例で言えば、レストランのメニューをほぼ食べつくしていて、どの料理がどのような満足感を与えてくれるのかがわかっていて、理解の曖昧さが小さい場合には、意図の曖昧さも小さくなりますが、逆に、初めてのレストランで、どの料理がどのような満足感を与えてくれるのかがさっぱりわからず、理解の曖昧さが非常に大きければ、意図の曖昧さも大きくなります。

歴史の曖昧さについても、そこで例に挙げられている商品の大ヒットの理由がはっきりしていれば、次の商品も同じ方法で売りたい、いや、違う方法で売りたい、などの意図が明確になりますが、理由がはっきりしなければ、同じ方法で売るべきか違う方法で売るべきか、意図が曖昧になっていきます。

さらに、組織の曖昧さも同様です。メンバー全員のやる気の程度がはっきりとわかっていれば、組織としてどこまで力を入れて取り組むことが可能かが予測できますので、組織としての意図も明確に決めやすくなりますが、果たしてメンバーがどこまでやる気を出してくれるのかわからなければ、組織としてどこまで力を入れられるのか予測がつかず、組織としての意図も曖昧になります。

このように、4つの曖昧さのうち、意図の曖昧さが意思決定において最も重要なポイントであって、他の3つはこれに影響を与える重要な要素、と整理すると理解しやすいと思います。

これを、リスク管理(リスクを取ってチャレンジするためのリスク管理)の観点から考えてみましょう。

チャレンジするという決断(意思決定)が合理的であるためには、適切なリスクコントロールがなされ、デュープロセスを満たすことが重要です。どのようなリスクがあり、それぞれにどのような対応をしてリスクコントロールしているのか、をしっかりと理解して、決断するべきです。

このことから、4つの曖昧さの要素のいずれについても、曖昧でなくなっていることが望ましいと、直感的に理解できます。そして、意図の曖昧さと組織の曖昧さについては、会社組織内で十分議論し、組織として決めたことをどのように役割分担して実行するのかを明確にしていけば、いずれも相当程度、明確にしていくことが可能と言えそうです。つまり、意図の曖昧さと組織の曖昧さについては、会社組織の場合、相当程度コントロール可能、と言えそうです。

けれども、4つの曖昧さの中でも、理解の曖昧さと歴史の曖昧さについては、明確にしきれない場合が多いでしょう。将来の予測がつかない(理解の曖昧さ)からこそ、リスクがあり、チャレンジすべき状況にあるのだし、大ヒットの原因には、偶然の要素や、突き詰めてもわからない要素が含まれるからです(歴史の曖昧さ)。

このように見ると、将来の予測(理解の曖昧さ)と、過去の経験(歴史の曖昧さ)が不確定要素として(リスクとして)残るものの、これらを相当程度コントロールできる状況に置くことが、チャレンジするための決断のプロセス、と整理することができます。

曖昧だから先に進めない、という問題ではなく、曖昧な部分をどのようにコントロール下に置くか、という問題なのです。

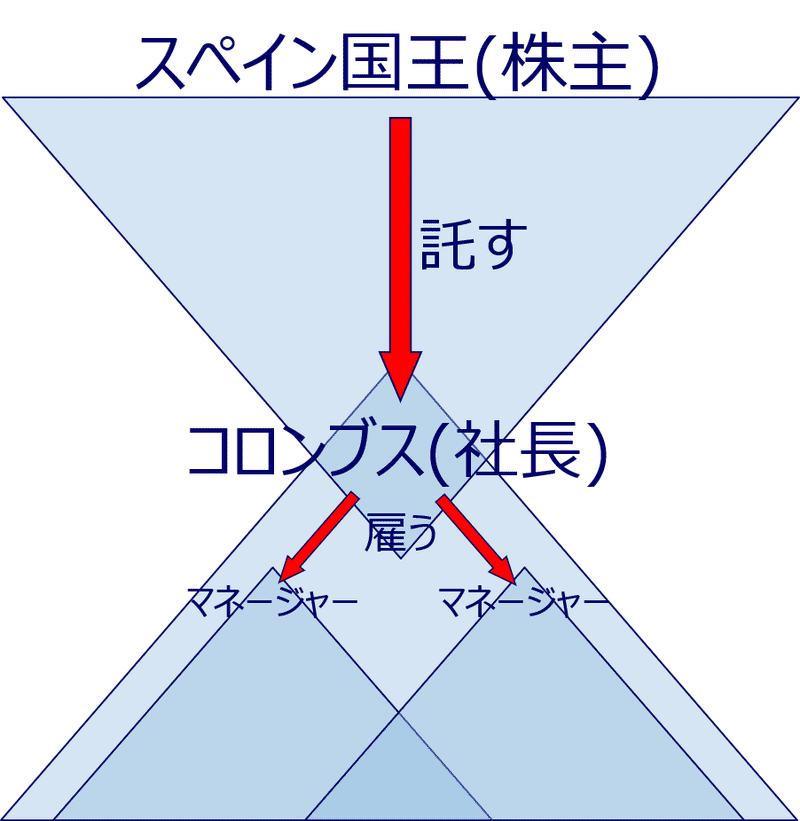

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家である株主から経営者を見た場合、このことは経営者にとっても同じことです。

すなわち、経営者の株主に対するミッションは、「適切に」「儲ける」ことですが、そのためにはリスクを取らなければなりません。リスクを取らなければ儲けることができない、ということは、古今東西の真理だからです。

このように見ると、特に将来の予測について曖昧さ(理解の曖昧さ)が残る問題について、責任持った判断をするのが経営者ということになります。

つまり、少なくともチャレンジする場面に関して言えば、曖昧さが残る中での意思決定をするのが原則となりますので、純粋な「最適化の意思決定」「満足化の意思決定」がそのまま当てはまる場合の方が、例外になる、ということです。

3.おわりに

曖昧さが残る中での意思決定が原則になるのであれば、そうでない「最適化の意思決定」「満足化の意思決定」のようなモデルは意味がない、と言う人がいるかもしれません。

けれども、モデルがあるからこそ、どこに問題があるのかを見つけだす手掛かりになります。経済学でも、シンプルなモデルを組み合わせて、分析が行われています。シンプルなモデルを、ツールとして使いこなしましょう。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?