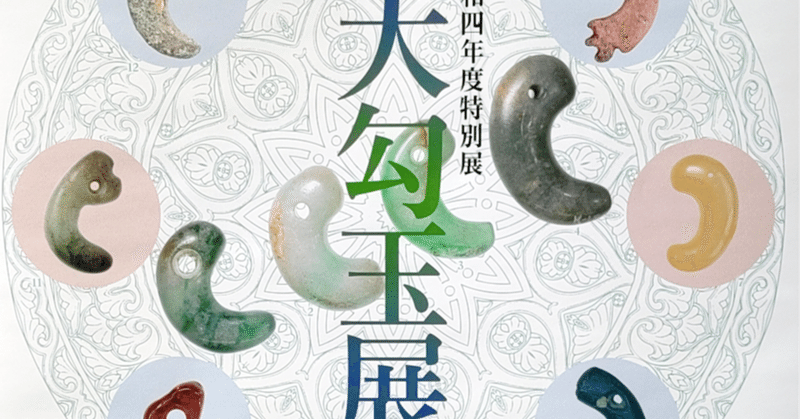

全国の勾玉約1,500点が大集結!「大勾玉展」へ行ってきました

この夏も、各地の博物館で「勾玉作り」のイベントが多く企画されていました。

そのコロンとした可愛らしさから、「古代のネックレス」として子どもから大人までに好まれているようです。

そんな勾玉が、全国から約1.500点も集められた「大勾玉展」が東京都大田区の大田区立郷土博物館で行われています。

こんなにも様々な勾玉があった!

私が知っているのは、お馴染みの一般的な勾玉だけでしたが、ここでは実に様々な形や大きさのものが見られます。

頭の形がちょっと変わったもの、

子持ちの勾玉(勾玉に小さい勾玉が付いているもの)、

頭の部分に模様が刻まれているもの、

5㎜位と思われる極小のもの、

ネックレスの玉を重ねたように、小さな勾玉がいくつも重ねられたもの、

初めて見るものばかりで、少しばかり興奮気味で見て廻りました。

勾玉は、全国地各地で、それも縄文時代から7世紀まで作られていました。

あの独特な形、しかも長い期間作られ続けたのはどうしてなのか、よく考えてみると分からないことだらけです。

今回は写真を撮ることができなかったので、過去に他の博物館で撮った写真と共にお話します。

勾玉のルーツは?

勾玉の定義は、コの字のように曲がった本体に穴が開いていること。耳飾りや大珠(ペンダント)と同じく、古代の人が体に身に着けていた装身具の一種です。

一番に気になるのは、あの独特な形ですよね。

その形は一体どうやって生まれたのか?

いろいろ説があるようですが、そのルーツはまだはっきりとはわかっていないそうです。

その中でも有力とされる説は、動物の犬歯の形を真似たというものです。

縄文時代の遺跡からは、動物の骨や歯を利用して作られた垂直(ペンダント)が多く見つかっていることから、それを真似て作られた可能性があるそうです。

加曽利貝塚博物館蔵

動物の犬歯、このカーブは勾玉によく似ていますね。

これらの動物は縄文時代の人々の大切な食料でした。自然からの恵み、すなわち神から与えられた贈り物、と考えると、自然界に対する畏敬の念が、装身具として身に着ける理由であったように思えます。

装身具は単なるアクセサリーというよりは、祭祀などで身に着けるものであったと考えられています。

より多くの人が身に着けるために、他の素材で作るようになったのかもしれませんね。

勾玉の素材は?

勾玉の素材は、実に様々です。

中でも多いのは土製で、これはどこにでもある身近な素材であったからだと思われます。

土器や土偶などを作るついでに、なんてこともあったかもしれませんね。

翡翠や水晶、琥珀、孔雀石、蛇紋岩、滑石、フクサイト、ガラスなど、時代が進むにつれてその材質はバラエティーに富んでいきます。

その大きな要因は、素材を切り出したり、加工したりする道具の進化にあるようです。

硬い石を加工できるようになることで勾玉は多く作られ、交易にも使われるようになり、勾玉文化が日本全国へ広がっていったようです。

縄文時代に使われた主な石は翡翠や水晶などです。

糸魚川周辺の翡翠は有名な産地でしたが、そこから産出・加工されたた翡翠が、東北や関東、中部まで渡っていたことがわかっています。

共に縄文時代後期~晩期、岩手県

東京国立博物館蔵

縄文時代に石でつくられたペンダントの中には、右下のような7つの突起、5つの穿孔を施した精巧な蛇紋岩の加工品も見つかっています。

金属が無い時代に、勾玉や複雑なペンダントを作る高度な技術が、すでに縄文時代に確立していたということに驚きます。

弥生時代になると、各地でより様々な石が加工されるようになり、それと共にその原料となる石の産地が存在感を深めていきます。

碧玉(ジャスパー)やメノウの産地であった島根県松江市では、採掘や勾玉の加工をしたと思われる跡が多く見つかっています。

古墳時代には、ガラスの勾玉や緑の碧玉を使った勾玉が多く見つかっています。

さらに軟質の滑石製も増え、より一層数多く作られるようになったようです。

様々な材質や形の誕生で、より多くの勾玉が様々な階層の人にも広く行き渡るようになります。

貴重な石で作られたものや技巧を凝らされたものは、それだけ価値があるもとして権力者が手に入れることになったようです。

勾玉の形にも変化がみられます

勾玉の形は、時代と共に少しづつ変わっていきます。

コの字のカーブが、段々と穏やかになっていくのです。

さらに異形の勾玉も登場します。

頭の部分が、口のように尖がったり、文様が施されているものなどが表れます。

面白いのは、子持勾玉と呼ばれるものです。

勾玉の背や腹、側部に小さな勾玉を付けたもので、5世紀中頃に現れたようです。

勾玉に付いている小さな勾玉の数や形、乗っている場所は様々あります。

さらに、土器に勾玉が施されていたり、埴輪の首飾りに勾玉が使われているものもありました。

勾玉は、7世紀以降に消えていきました。

なぜ消えたのか?は、分かっていません。

特別な形である勾玉は、その形に何だかの意味を持っていたとすると、その担っていた役目が終わったのかもしれませんね。

勾玉ってなんだか面白そう!

博物館に行く楽しみをまた一つ増やしてくれた、「大勾玉展」でした。

最後まで読んでいただき有難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?