反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る〜村橋久成と中川清兵衛 #1

00.プロローグ

2021年(令和3)の日本での1人当たりビール消費量は、年間33.2リットル、大瓶換算で約52.5本でした(世界第8位)。

ちなみに、世界第1位のチェコ共和国は、年間184.1リットル、大瓶換算で290.8本で日本の約5倍です。

チェコ共和国に及ばないにしても世界第8位の消費量を誇る日本人に愛飲されているビール。

このビールが北海道で初めて造られるようになったのは、さかのぼること、いまから約150年前の1876年(明治9)9月でした。

みなさんは、二人の”明治の男たち”が、信念と誇りをもって北海道でビールを造った男たちがいたことをご存じでしょうか。

その二人とは、現在の鹿児島県出身の元サムライ、村橋久成(1840~1892)、そして新潟県出身で商家に生まれた中川清兵衛(1848~1916)です。

二人は、幕末期に外国へ渡り、西洋の文化や技術にふれて帰国、その後、協力して北海道初となる国産ビールを誕生させるのです。

しかし、その後、二人は、志半ばでビール醸造事業から去ることになります。理由は、当時の政府組織への不信感や人間関係の問題などがあったようです。

これは、同じころ、開拓使が樺太アイヌを対雁(ついしかり/現・江別市)に移住させることに反対し辞職した大判官・松本十郎(1839~1916)にも相通じるものがあると思ってます。

明治の男たちは、地位や名誉、富(お金)ではなく、強い信念をもって仕事をしていたのでしょうか。

彼らの潔さに心惹かれるものがあります。

彼らが、北海道で初めてのビール醸造にかけた想いと苦難を少しでも知りたいと思いました。

01.村橋久成~英国留学と戊辰戦争

1892年(明治25)9月25日、神戸市葺合(ふきあい)村六軒道(現・神戸市中央区)の道端に倒れている男性を警察官が発見します。

衰弱している男性は、病院に収容されますが、その3日後、亡くなります。

この男性こそ、幕末に薩摩藩より英国へ留学し、帰国後は、戊辰戦争で官軍の幹部となり、函館戦争でも活躍、その後、北海道で国産ビール醸造に尽力した村橋久成その人でした。

前途有望だった彼が、何故、神戸で行倒れになり亡くなることになったのでしょうか。。。

村橋久成は、1842年(天保13)薩摩藩主島津家一門、加治木島津家の分家である村橋家の長男として生まれました。将来は、家老職につき藩を背負っていく地位にあった家柄です。

1864年(元治元)村橋は、新たに設立された「開成所」の書生に選ばれ、新しい洋楽教育を受けることになります。

その翌年、1865年(元治2)1月、薩摩藩が国禁を犯して英国へ派遣した第一次留学生15名のうちの1名に選抜されます。その他に使節として4名の総勢19名。

この留学生派遣は、藩主・島津斉彬の生前の構想が五代才助(友厚/1836~1885)の申し立てにより実現したものです。

この時、五代も引率者として留学生に同行しています。留学生の中には、のちの初代文部大臣となる森有礼(ありのり/1847~1889)もいました。

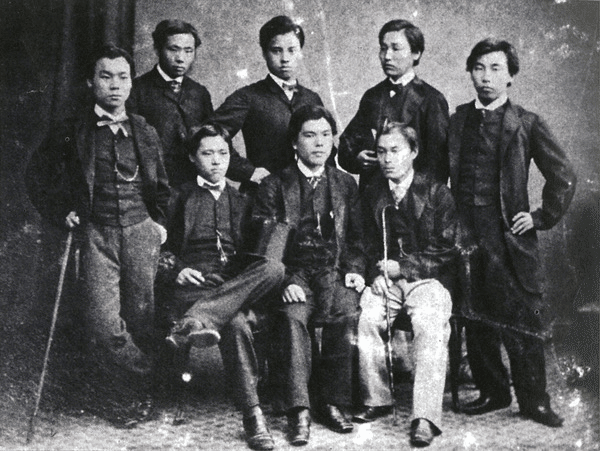

出典 北海道久成会

村橋は、以前より留学を希望していたわけでなく、留学を辞退する人間の補充として選出されたようです。村橋久成24歳の時です。

一行は、グラバー商会所有の蒸気船「オースタライエン号」で串木野羽島浦より英国へ向かいました。

村橋は、英国のロンドン大学法文学部で陸軍学術や海軍学を学びますが、カルチャーショックなどもありノイローゼとなり、1866年(慶応)5月、わずか1年で帰国します。予定より1年早い帰国でした。

帰国した村橋は、おりからの戊辰戦争に薩摩藩加治木大砲隊の隊長として250名の兵を率いて従軍し、北越から米沢、山形、鶴岡へと転戦。

続く函館戦争では、旧幕府軍征討青森口総督府軍督に任命され、新政府軍を指揮して江差に上陸、二股口で新選組の土方歳三(1835~1869)率いる旧幕府軍とも戦い、箱館へ攻め入りました。

1869年(明治2)5月12日、官軍参謀・黒田清隆の命を受け、箱館病院の院長・高橋凌雲(旧幕府医師/徳川慶喜の侍医/1837~1916)を訪ね、凌雲を通じて五稜郭に立てこもる榎本武揚(1836~1908)への降伏勧告受け入れの仲介を依頼します。

村橋は、「すでに勝敗は決している。互いに無駄な血を流すまじ」と述べたといわれています。

5月15日、榎本武揚からの返書が高松凌雲に届きます。

村橋の和議の申し入れを拒み、死力を尽くし徹底抗戦するというものでした。

返書には、包みが添えられ、二冊の洋書が入っていました。榎本がオランダ留学中に入手した「海律全書」でした。

書籍には、「海上国際法を著した貴重な書で、兵火によって焼失するには惜しい。新政府軍艦隊の提督に贈ってほしい」という榎本の書簡が添えられていたといいます。

その後も弾薬と食糧の欠乏に耐えながら戦闘を続けていましたが、弁天台場が落ち、千代ヶ岱陣屋も落ちると五稜郭から脱走する旧幕兵が多くなりました。

この状況を受けて榎本らは協議をして降伏することを決めます。

1869年(明治2)5月18日、旧幕府軍が降伏して戊辰戦争が終結します。

村橋は、榎本武揚に降伏をすすめた立役者、和平のキーマンとなり、黒田清隆から絶大な信用を得ることになっていきます。

この二人の関係が、その後の村橋の人生に大きく関わってくることになります。

箱館戦争終了後、村橋は、鹿児島県へ帰郷します。

02.中川清兵衛~醸造法を取得

のちに村橋久成と二人三脚で北海道初のビール醸造に取り組むことになる中川清兵衛について醸造業を取得するまでをみていきましょう。

中川清兵衛は、1848年(弘化5)越後国三島郡与板(現・新潟県長岡市与板町仲町)で伝統を誇る与板藩御用商人 扇屋・中川津兵衛分家の長男として生まれます。

13歳の時に明治維新を迎え、福沢諭吉の「西洋事情」などを読んで外国への想いを募らせたといいます。

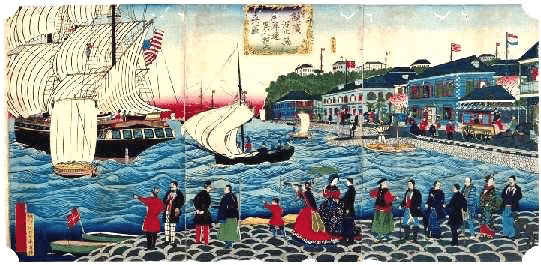

本家の養子となり家業を継ぐべく育てられますが、16歳で郷里の与板を離れ家業の取引先のつてを頼り開港間もない横浜へ向かい、ドイツ商館で雑用係として働くことになります。

ドイツ商館に外国から次から次へと流れ込む珍しい品々に、少年の心は驚きと興奮で掻き立てられることになります。

中川は、外国へ行って、その文化を直接吸収しようと決断します。

当時は鎖国政策が敷かれていましたので、外国へ行くことは厳禁(国禁)でした。しかし、17歳の若者の好奇心は、抑えられず、1865年(慶応元)4月イギリス船に紛れ込み、横浜港を出発しました。

くしくも村橋久成と同じ年(1865)で4か月遅れての英国行となりました。

青木周蔵との出会い

危険を冒して英国に渡ってみたものの、これといった目的を中川は持っていませんでした。

生活のために裕福な家庭の下働きをしながら、やがて流暢な英語を話せるようになりましたが、食い詰めて北ドイツの港町ブレ―マーハーフェンへ移ります。

そこで得た仕事もドイツ人宅での住み込みのボーイでした。日本を出てから7年後の1872年(明治5)のことです。

このドイツで中川は、ある日本人と運命的な出会いをします。

ある日、中川が働く家へある日本人が招待されてきます。

その人物とは、青木周蔵(1844~1914)です。のちに外務大臣となる人物で、この時は、長州藩の留学生の総代として、ベルリンで大勢の日本人留学生の面倒をみていました。

青木は、東洋人の顔をしたボーイに出会い、声を掛けました。青木に君の名前を知らないと言われた中川は、国禁を犯して国を出たこと、今さら帰国できず英国やドイツを”放浪”して8年になることを話します。

青木は、明治維新を知らない若者に日本の情勢が大きく変わったことや海外渡航が自由になったこと、ベルリンだけでも100人あまりの日本人留学生がいることを伝えます。それを聞いた中川は、言葉を失ったといいます

青木は、幕末の時代に、これほどの行動力を持った若者がいたとは。。。と驚愕し、この若者は学問も技術も持ち合わせていないが、何よりも役に立つ「学」を身に着けている。彼なら私の夢を果たしてくれることもしれない。。。と思ったそうです。

その青木の夢とは、「日本にビール産業を根付かせること」だったのです。

青木は、ドイツで初めてゲルマンビールを飲み、その味に魅せられ、常に日本にもビールを、という思いがありました。

しかし、肝心のビールをつくる職人は、まだ日本に一人もいません。

そこで資金を全額支援する代わりに、1873年(明治6)3月、中川をベルリン最大の規模を誇る、「ベルリンビール醸造会社」フェルステンバルデ工場に送り込んだのです。

これまで何の目的も持たず生きてきた中川は、このミッション(任務)により、まさに水を得た魚となります。

休日もないほどの現代で言えばブラック企業での厳しい労働に耐えながら、ビールの醸造技術を学ぶことに、まさに心血を注ぎます。

この技術を学ぶ姿勢は、まさに勤勉そのもので、地元新聞も中川のことを「我が国(ドイツ)に溶け込むために注がれる彼の情熱は称賛に値する」と褒めたたえました。

中川は、実地訓練に励むこと、わずか2年2カ月でビール醸造の技術を習得し終えるのです。

「ベルリンビール醸造会社」のチンメルマン社長、レバレンツ工場長、チュルネル技師長3人の連名からなる羊の皮(羊皮紙)で出来た豪華な修業証書にはドイツ語で下記のように書かれていました(この証書のオリジナルは、現在、札幌市の「サッポロビール博物館」に展示されています)。

修業証書

「1873年3月7日から今日に至るまで、旺盛な興味と熱心さをもってビール醸造および製麦の研究に精進し、よくその全部門に渡り優れた知識を習得して、ヨーロッパにまで来訪した目的を達成した。有能にして勤勉な他国の一青年を教育し得たことは我々の大きな喜びとするところである。送り出すのは忍び難いが、心から前途に幸多かれと祈る」

こうして1875年(明治8)5月、中川の修行は終わりました。

ドイツでの中川清兵衛と青木周蔵との偶然の出会いがなければ、日本人による国産ビールの醸造開始は、大幅に遅れていたかもしれません。そしてサッポロビールも誕生することはなかったでしよう。

人の出会いの不思議さと素晴らしさを感じるエピソードですね。

日本人として初めてビール醸造技術を身につけた青年は、この年の8月、10年ぶりに日本の土を踏むのです。

次回は、村橋久成が開拓使で働き始め、中川清兵衛がドイツより帰国して二人が開拓使で出会うまでをご紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?