超動くマンカラ(7)~Pussa KanawaなWalak-pussa

前回のnoteはこちら。

しばらく、番外編が続いていましたが、久しぶりの「超動くマンカラ」の本編です。

前回の記事で紹介しました「Seethaipandi(シータイパンディ)」。

このマンカラの動かし方のルールは「Pussa Kanawa(プッサ・カナワ)」と呼ばれます。

その言葉の元となったマンカラがあります。

「Walak-pussa(ワラク・プッサ)」。

今回は、その紹介の記事です。

マンカラのルールと土地性の関係

Mancala Worldの記事に、マンカラの石の動かし方(播き方)があります。

おおまかですが、1回の手番でマンカラをする――石を播く――ルールをつぎの3つにわけることができます。

1)シングルラップ

穴から石を取り、隣の穴、また隣の穴と石を播く。

この一連の行動を「ラップ」と呼びます。

シングルラップは、1回の手番で「ラップ」は1回しか行いません。

ただし「Kalah(カラハ)」などにある、追加アクションは例外とします。

あくまで、通常の手番での振る舞いです。

2)マルチプルラップ

「ラップ」を複数回行います。

ひとつのラップを終えたときに、最後の石を播き終わった穴の状態が石1個しかない――つまり、石を播く前は「石のない空の穴」――ときに、手番は終了します。

そうでない(石2個以上ある)場合は、最後の石を播いた穴の石を取って、新たにラップを行います。

カップを終えると、また同様に、手番を終えるかまたラップを続けるかをチェックします。

3)プッサ・カナワ

「ラップ」を複数回行います。

マルチプルラップとほぼ同じですが、2回め以降のラップの開始位置が異なります。

マルチプルラップは、最後の石を播いた穴から新たなラップをはじめます。

プッサ・カナワは、最後の石を播いた穴のその次の穴から新たなラップをはじめます。

プッサ・カナワは、「インド式の播き方」とも呼ばれるように、このタイプのマンカラが遊ばれているのは、インド、スリランカ、雲南(中国)、ミャンマー、ベトナムのアジア方面です。

マルチプルラップは、西アフリカ、カリブ海、南アメリカ、アフリカの中央部、東部、南部、インド、東南アジアです。

アジアでも東南アジア方面は、マルチプルラップのマンカラであったり、インドは両方のルールのマンカラがあります。

逆に、アフリカにもプッサ・カナワのマンカラが少なからずあります。

以前のnoteで「カラハ」の記事を書きましたが、そこで「カラハ」が模倣したマンカラ「Congkak(コンカク)」について触れました。

「コンカク」は、東南アジアのマレーシアで遊ばれていますが、石の播き方はマルチプルラップになります。

Walak-pussaとは

前置きが長くなりました。

では今回のマンカラ「Walak-pussa(ワラク・プッサ)」です。

「ワラク・プッサ」は、スリランカで遊ばれています。

前回のnote、超動くマンカラの番外編で紹介した「Seethaipandi(シータイパンディ)」は、インドの南部で、島国スリランカとは海を挟んだ近くになります。

このゲームの文章化された資料が登場したのは、1909年。

Henry Parker(ヘンリー・パーカー)さんが執筆した「Ancient Ceylon(古代のセイロン)」に記述されています。

「ワラク・プッサ」の意味ですが、「Walak」は「穴」で、「Pussa(プッサ)」は「空いている・からっぽ」なので、「からっぽの穴」です。

「ワラク・プッサ」は、おおかたのマンカラと同じく、2人の対戦となります。

参考にしたサイトは、おなじみになったMancala Worldから。

そしてもう1つ。

オランダのマーストリヒト大学の研究プロジェクト「Degital Ludeme Project」で作られた、汎用ボードゲーム言語「LUDII」から。

「LUDII」については、以前noteの記事として書きました。

Walak-pussaの遊び方

「Walak-pussa(ワラク・プッサ)」の盤面は、「Seethaipandi(シータイパンディ)」と同じく、穴7個の2列、合計14個の穴があり、使用する石も56個です。

「マンカラ・カラハ」の盤面を代用しても遊ぶことができます。

【追記】

実は「カラハ」と同様に1列につき穴6個に変更しても、十分問題なく遊ぶことができます。遊ぶ際は、個人の好みでどうぞ。

それでは「ワラク・プッサ」のルールを紹介しますが、厳密あるいは細かいルールではありません。

説明を省いたり、曖昧にしている箇所もありますので、フィーリングでご了承下さい。

ゲームの準備は、盤面のすべての穴に、4個ずつ石を配置します。

使用しています。

大穴も通常の穴と同じように扱います。

プレイヤーの手番では、自分の手前にある穴7個から、通常通りのマンカラ(1つの穴にある石を全て取って、隣の穴また隣の穴に1個づつ石を播き続ける)を行います。

石を播く方向は、反時計回りです。

全て播き終わったら、手番終了、ではないのがPussa Kanawa(プッサ・カナワ)です。

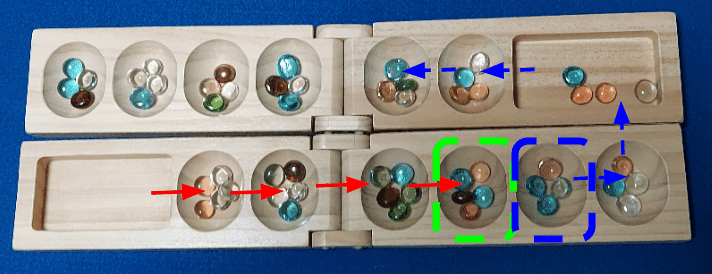

赤の矢印が、マンカラで石を播いた経路です。

緑の破線で囲った穴が、一連のマンカラ(ラップ)で最後の石を播き終わった穴です。

プッサ・カナワは、その隣の穴(青の破線で囲った穴)に石がある場合、その穴からマンカラ(ラップ)を行います(青の破線矢印)。

プッサ・カナワが終わるのは、最後の石を播き終わった穴の隣の穴に石がないときです。

……なので、実際にプレイしてみるとわかるのですが、初手だけでも相当の

ラップ(10回くらいマンカラを行った、かも)が続きます。

プッサ・カナワが終わったあとは、得点として石を取る(あるいは食べる)「pussa kanawā(プッサ・カナワ)」を行います。

ややこしい話ですが、「pussa kanawā」は石を動かす動作ではなく、本来は石を取ることを指しています。

「kanawā」の意味は「食べる」です。

言葉と意味が置き換わってしまって、もう、本当にややこしい。

もう一回言いたいくらい、ややこしい。

石を取るほうのプッサ・カナワ

では、石を動かし終わった後の石のとり方を、例で説明します。

奥側のプレイヤーは、赤の矢印の経路でマンカラを行います。

最後の石を播き終わった穴は、緑の葉線で、その隣の穴は空っぽです。

最後の石を播き終わった穴(緑の破線)の隣の穴の、そのまた隣の穴(紫の破線)をみます。

紫の破線の穴に石があると、その石を全て取ってプレイヤーの得点にします(紫の破線の穴に石がなかった場合は、その隣の穴、その次の穴とみて、石のある穴の石を全て取って得点にします)。

さらに、状況によっては連続して得点が入る「wael mutu ekilenawā(ワエル・ムトゥ・エキエナワ)」(意訳は、真珠のネックレス)が起こります。

上の図で、紫の破線の穴から得点を取ったあと、隣の穴(黄色の破線)が空っぽだった場合、またもや石を食べるほうのプッサ・カナワを行います。

そのまた隣の穴(オレンジの破線)に石があるので、全ての石を取って得点にします。

そのまた隣の穴(赤の破線)には、石があるので、手番が完全に終了して、相手のプレイヤー手番になります。

ゲームの終了?

プレイヤーは交互に手番を行います。

手番が回ってきて、どうしても石を動かせなくなる状態になると、ここで

1ラウンド終了

となります。

えっ?まだ続くの?!

この時点で「得点した石の数の多いプレイヤーが勝者」としてゲーム終了でもいいのです。

だけど、本家はまだまだ終わりません。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?