せまゲー生半可集(27)~Phutball(哲学者サッカー)続々

前回、前々回の記事はこちら。

『Phutball(哲学者サッカー)』について2回書きましたが、3回目。

ちょっとしたバリエーションを考えてみたいと思います。

これ、ムダ?

『Phutball(哲学者サッカー)』を実際にプレイしてみると、ちょいとしたひっかかりがあります。

果たして、プレイヤーは以下の配置を狙ってするのか?と。

コマをタテまたはヨコに2つ並べる配置です。

というのも、最短手数でゴールを狙う作戦だと、

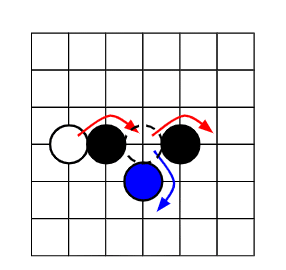

上の図のように、タテの一間トビ・ナナメの一間トビ・ケイマでコマを配置すると費やすコマ数も少なく(5個で)ゴールできます。

さらに、タテの一間トビ・ナナメの一間トビの間(黄色ぬりの箇所)は、コマを置いたとしても、ボールをコマ3つ飛ばしで移動できるので防御ができません。

ボールの移動ルートの分岐追加という防御はできます。

下の図のように、(タテ・ヨコ以外でも)ナナメに2個並べた場合でもゴールに費やすコマ数は変わりません。

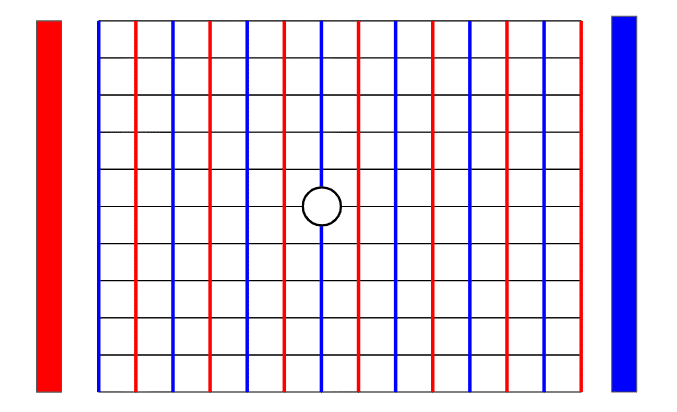

ざっくり言うと、双方のプレイヤーはコマを盤面の青のエリアに配置して、ボールを盤面の赤のエリアに移動させるのが効率の良い手となります。

ボールを2つ(あるいは偶数個)並んだ配置を飛び越して移動すると、ボールが赤から青のエリアに逆転してしまい、今度は青にコマを配置しないとゴールどころかボールを移動させることすらままなりません。

しかも、双方のプレイヤーが。

そう考えると、

上の配置は単に試合を長引かせる要因にしか働かないのではないかと。

もったいない。

ならば、試合の駆け引きに活かせないかと考えてみます。

ムダを活かす追加ルール

ボールの動きとコマの配置に着目すると、盤面を2つのエリアに分けることを示しました。

さらに、ボールが偶数個のコマを飛び越える移動は、2つのエリアの役割が入れ替わることも指摘しました。

これ、プレイヤーの攻守交代として活かせないか。

2点変更します。

1つ目、ゴールの判定ルールを変更します。

【従来のルール】

ボールが盤面の端あるいは盤面を越えた場合、ゴールとする。

【変更のルール】

ボールが盤面を越えた場合、ゴールとする。

盤面の端はゴールとしません。

上の図だと、上のような状況です。

下のように一旦戻してボールを青のエリアから赤のエリアに切り替えないと、ゴールできません。

2つ目、盤面のサイズなどを変更します。

14×11として、ゴールに関わる軸のマスの数を偶数としました。

赤を先手、青を後手とし、ゲーム開始時のボールの位置はやや先手が近くなります。

近くはなっていますが、ボールは青のエリアにあるので先手はボールを赤のエリアに切り替えないとゴールができません。

切り替わるとゴールが可能となり攻撃側になります。

一方、守備側となった後手はボールを青エリアに切り替えないと負けてしまいます。

はい、駆け引きっぽくなりました(多分)。

イケるの?

で、申し訳ないことにテストプレイはしておりません(爆弾発言)。

盤面のサイズも14×11が適切なのかも微妙です(とはいえ、最短でゴールできるコマ数は双方のプレイヤーともに4個になるようにしました)。

プレイ時間は、変更前の『Phutball』よりも長くなると思われます。

ただ、よりサッカーや球技っぽい雰囲気に寄せてはいるかなあ……と思います。

締め

ということで、『Phutball(哲学者サッカー)』のルールバリエーションを考えてみました。

正直告白すると、この変更ルールは珍ぬが『Phutball』を読んで記憶したときに、間違って覚えてしまったルールなのでした。

とはいえ、検討してみると意外に評価できるのでは?と思いまして書き上げてみました。

怪我の功名だとありがたい。

次回はどうするか。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?