たった一人の漢字改革 - 『日本常用略字の体系』長野利平氏(1983)

「読めないほどの汚い字には可能性がある。」

文字による情報伝達を根本から否定するようなこの言葉であるが、読める読めないの限界への挑戦と考えることもできる。「漢字のとめ・はね・はらい」を見本通りになぞっても発見できない可能性に辿り着くことができるかも知れない。歴史が示すように将来、漢字がいまと同じかたちであるとは限らない。

いまから40年以上前、将来の漢字のあるべき姿を探求したのが長野利平氏だ。今回はその著書である『日本常用略字の体系 - 21世紀の漢字』(1983年、海事プレス)『草書・楷書・流書 - 第四世代漢字への挑戦』(1975年、あかがね印刷出版)を紹介したい。(冒頭の話は本書とは無関係である)

※書影は再現イメージです。

この2冊はタイトルから想像できるような書道の本でもなければ、過去の俗字や異体字を体系化した研究書でもない。手で書きやすく、機械でも処理しやすい略字体開発をまとめたものである。さらには(当時からみて)将来の情報化社会に必要な漢字の姿を示した提案書でもある。

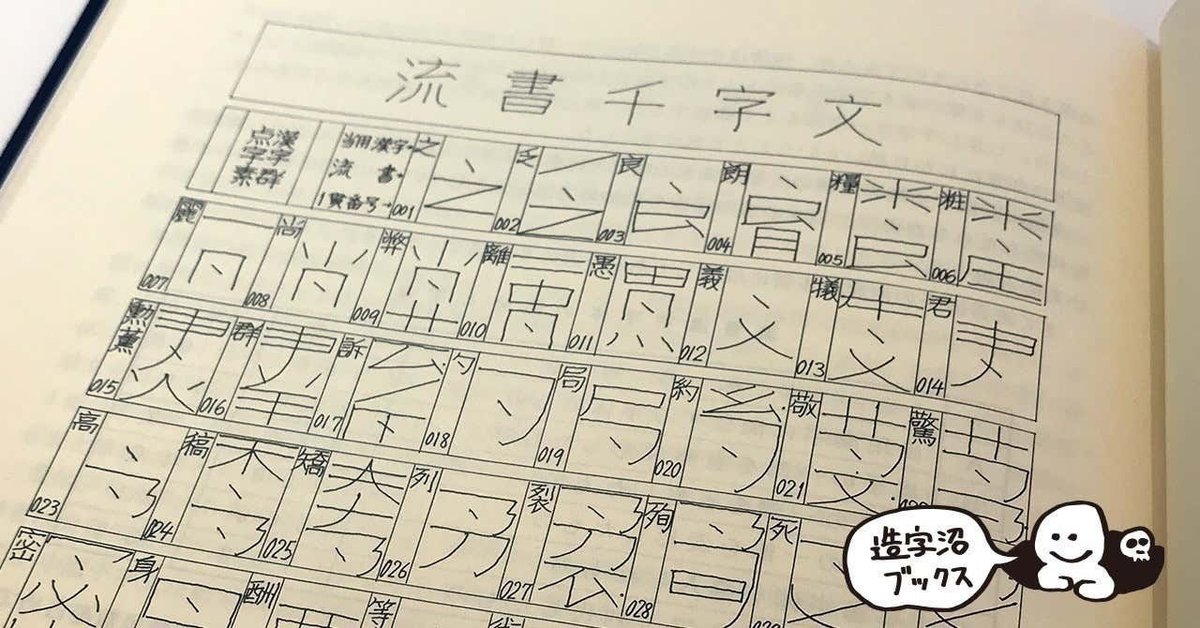

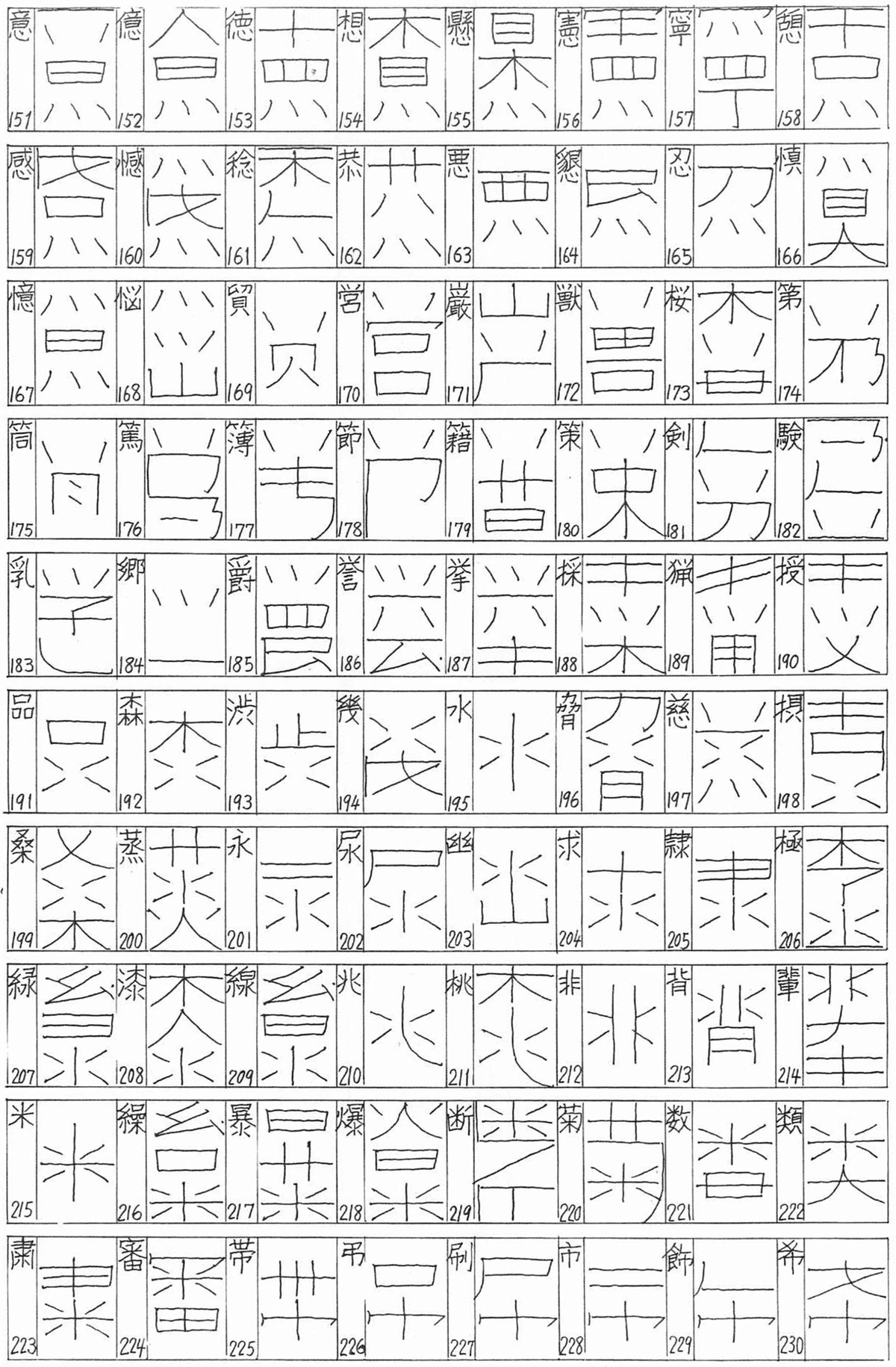

まずは、提示された字体を見ていただきたい。(『日本常用略字の体系』より)

ちょっと拡大しよう。

読めなそうな字もある。が、とても難読なのである。(ちなみに般若心境である)

どのようにこの字体が誕生したのか、順を追って紹介していきたい。

なぜこうなった

長野氏は言語や文字の研究者ではない。機械工学出身の工学博士。明治生まれのエンジニアである。旧海軍で艦船の心臓部であるディーゼル機関の設計・開発に携わった。戦後はディーゼル機関の専門家としてトヨタにてエンジン開発に従事。のち久保田鉄工(現クボタ)で国産トラクターの開発に尽力した。また同社の取締役となるなど、戦後の製造業を牽引する経営者でもあった。そのようななか1960年代に(並行して)漢字の世界に(も)身を投じたのである。

漢字は数がはなはだ多く、字体が複雑で覚えにくく、かつ書きにくく間違えやすい。情報処理の生産性を画期的に向上するには、漢字とかなの書写の機械化を字体構造の簡明化によって達成する必要がある。今日の和文タイプライタは欧米のそれに比べ驚くほど立ち遅れている。(中略)日本人が簡便に活用しうる超小形和文タイプライタとそのための簡略文字の開発となると、技術開発の専門の経験を生かして、一役買うこともできると考えた(『日本常用略字の体系』P.5)

ビジネスの最前線で当時の日本語処理の非効率なさまを実感していたのだろう。

生産性を高める超小型の書記端末の開発。その端末を実現するための漢字略字字体の考案。それが長野氏が目指したものであった。還暦を前にして漢字三千年の歴史的変遷を紐解き、未来の姿を提示するプロジェクトをたった一人でスタートしたのだ。

流書を理解するためには、当時の日本語と漢字をめぐる環境を知ることが必要だろう。

時代背景を簡単に

いまではあたりまえの日本語入力における「かな漢字変換形式」(読みのかなを入力して漢字かな混じり文に変換する方式)は1960-70年代に研究がされ、それを搭載した端末が発表されたのは1978年である。40年ちょっとの歴史しかない。その端末、東芝「JW-10」は200kgの重量をほこり巨漢であり、630万円(当時)と非常に高額であった。

さて、(長野氏が生きた)それ以前はどのように日本語の文章・書類を事務処理してきたのだろうか。もちろん手書きだったわけではない。印刷の分野では写真植字機が存在し、テキスト情報の伝送についても漢字テレタイプなる端末があり新聞社などで使用されていた。漢字を入力できるタイプライターは1915年には発明され商品化されていた。どの端末も入力については困難を伴うものであったようだ。

こちらも、 Youtubeに分かりやすい動画があったので引用させていただく。

現代から見ると物珍くとても魅力的だ。しかしビジネスの現場で実際に書類をあつかう立場からすると非効率の極みに思えただろう。約2000文字の文字盤から辞書的に漢字を選択する方法、文字を選ぶための文字盤もとても小さい。熟練したタイピストは10分で600-800字を入力できたようであるが、誰もがそのように入力できるわけではないだろう。

海外のタイプライターはこんなイメージかと。(実際とは異なる可能性があります。この映画の舞台は1959年ごろのようです)

もちろん同じ視点で比較することはできないが、口述筆記や文章を考えながら書記することは和文タイプライターでは難しいだろう。

日本語の漢字かな(ローマ字)まじりの「文章入力」の能率が大きな問題だったのである。(さらに遡れば江戸末期からの国語国字改革/漢字廃止論にも触れるべきだが、いつまでも本題に移れないので割愛する。国語国字問題や漢字廃止論で検索してほしい)

長野氏が目指したもの

超小形機械により楽に書写しうる文字体系が完成すれば, 和文も欧文に比較して遜色なく、今後の電算化時代に対応する高度の生産性を得られるも のと考える。この可否が日本民族の将来の運命を大きく左右することになるであろう。 (『日本常用略字の体系』P.00)

「楽に書写しうる文字体系」を実現するため、数千に及ぶ漢字をどうするか。

複雑怪異な漢字字体をそのままにして、無理に機械化しようとしても成功しない。 機械化するには文字形態を機械化しやすいものに事前に改革することが先決である。(『日本常用略字の体系』P72)

まず(根本的な原因である)漢字自体を機械化しやすい形に改革することを必要であるとした。次のように基本要件を定めた。

①88活字をもつ小形可搬個人用タイプライタで和文を自由円滑に印字できること

②漢字・かなの字体が簡略化されるとしても、その姿態の中には楷書・行書・草書等の伝統を保っていること(『日本常用略字の体系』P71)

欧文タイプライターの活字数は(シフトも含め)約90種。それと同等の活字数に収めることを目指した。もちろん数千ある漢字を88字に減らすことは現実的でない。流書は1文字1活字方式ではなく、1字を複数の活字(キー入力)で印字する方法を試みた。例えば「絵」という漢字を「糸・会」という2つの活字で印字するイメージである。長野氏はこれを「等価字素合成」と名付けた。

ただ、この方法でもまだ課題がある。部首だけでも分類すると200以上ある。さらに分解をすすめて点や棒レベルまで分解してしまうと、1文字打つだけでもキータッチが多すぎる(常用漢字の最多画数は「鬱」で29画)。要素の位置も多様であるため現実的に難しい。すべての漢字・かな・ラテン文字を印字するためには、88の活字の共通利用が必須である。そのため字体の簡略化・共通化を同時に進めることにより、タイプライター搭載可能な「流書漢字体系」が完成した。

流書漢字体系における略字の造字方法

「等価字素合成」とは88種の等サイズの活字を組み合わせ印字することにより、漢字をはじめ、かな・ラテン文字を再現する方法である。活字を最小化しつつ、実用のためには打鍵数を抑える必要もある。

長野氏は解決のため次の四つの過程をへて流書にたどり着いたのである。

①分解・共通化 → 漢字の構成要素における類似パーツを徹底的に共通利用。

②省略・変形 → 草・行書のくずしや中国簡体字を取り入れ省略。ときには先祖返りも。

③転位 → 流書の特徴を決定づける破壊的イノベーション(詳細後述)。

④切捨 → 過剰品質の字素をばっさり。(詳細後述)

それぞれ長野氏の説明もあわせて掲載していく。

前段として

長野氏は歴史的変遷を資料を検証することによって、字体の変化の法則性を見出そうとしていた。好き勝手に文字を作り直すのではなく、長い歴史の延長線上にある体系化された字体をつくることを目指していたのである。『日本常用略字の体系』では古文・篆書・草書・行書・楷書、中国簡体字について60ページ以上にわたり解説されている。

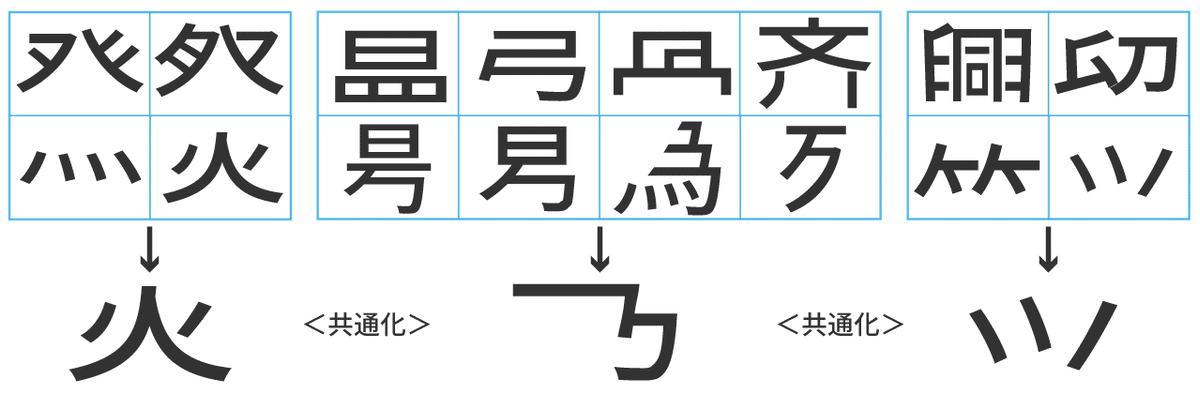

①「分解・共通化」による字素の吸収合併

漢字の歴史的変遷を文献や墨跡などを分析、中国の簡体字や俗字・異体字、または草書でのくずし方を考慮しつつ次々と統合していった。

字体が象形的に類似しているもは極力共通化を計った。例えば「峰・青・契」の「丰」や「庸・唐・争」の「ヨ」や「従・礎」の「𤴓」などである。また偏傍字素の「冫・氵」、「辶・廴」、「厂・广・疒」、「冖、宀」などの近似する字素も共通化した。(『日本常用略字の体系』P.72)

ここでは楷書以前の来歴は考慮せず、図形として似ているもを共通化している。点の有無ぐらいの差は合併対象。「にすい」と「さんずい」、「しんにょう」と「えんにょう」もそれぞれ一本化するといった類似の許容範囲は相当広い。

文字学者はこの類似字素は開発時に深い理由があったので共通化すべきでないと反対するが、(中略)この微小差異をそのまま墨守するから難しくなる。(中略)工業製品では部品の共通化は生産向上の鉄則である。(『日本常用略字の体系』P.72)

特に「弓」型形状の共通化は相当範囲が広い。易・渦・渇・痛・偏の一部パーツ。さらに漫・引・骨・官・耐・列・高・斎など解釈は拡大してゆく。

②「省略・変形」で

原始の社会が段々と進歩するにしたがって、生活や思考の様式が多様化していく、当然のことながら、漢字構造も多様に逸脱する。始めは簡単であった漢字も、意味する内容をより明確にするために、扁旁をさらに追加していった。そして漢字は増殖され、かつ複雑となった(『草書・楷書・流書』P.117)

漢字の歴史は、社会においてあらわすべき情報が増大するなか、それを記録する方法について能率と学習の効率化を要求してくる。明確に区別できるシンプルな図形を必要としているのだ。

長野氏は草書の崩し方を分析してゆく。

権威ある標準規格がなく管理されていないため、字体は不安定である。漢字の崩し方は程度問題であり、崩し過ぎれば難解となり、いわゆる過少品質の文字となって差別化できない。(『日本常用略字の体系』P.71)

と、問題点は指摘しつつ。

その字体は極めて簡潔なものが多く、従って速書できる。しかしその形態は源楷書漢字を類推しうる象形的映像が少なく、その漢字を直感的に洞察しにくい。しかし漢字簡略化の強力な方法であり、かつ長期の実跡があるので思いきって導入した。(『日本常用略字の体系』P.72)

として、88活字への集約のため積極的に取り込んでいった。草書の影響をうけた簡略化は全文字数の35%に及ぶ。

また、過去の用法において字体がシンプルなものがあれば先祖返りもいとわず採用していったり、中国簡体字の手法も、日本人の感覚にあうものは積極的に取り入れていった。

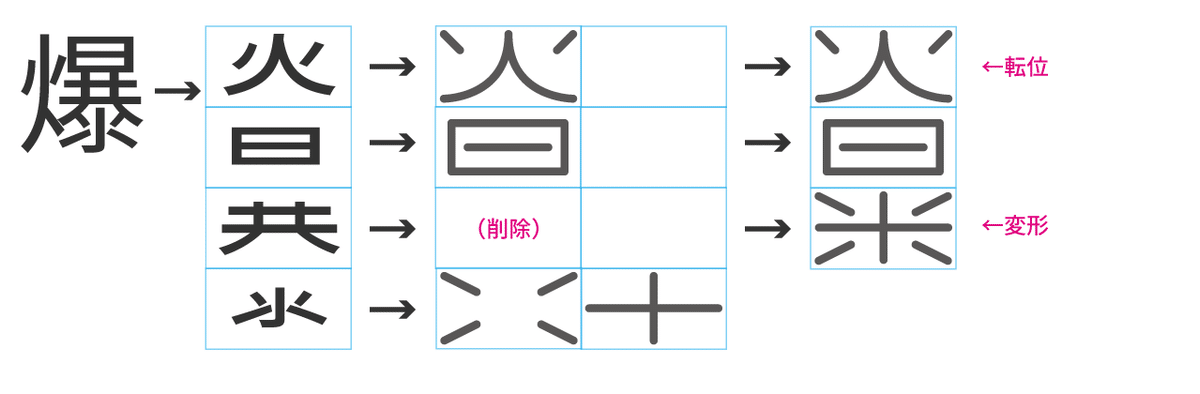

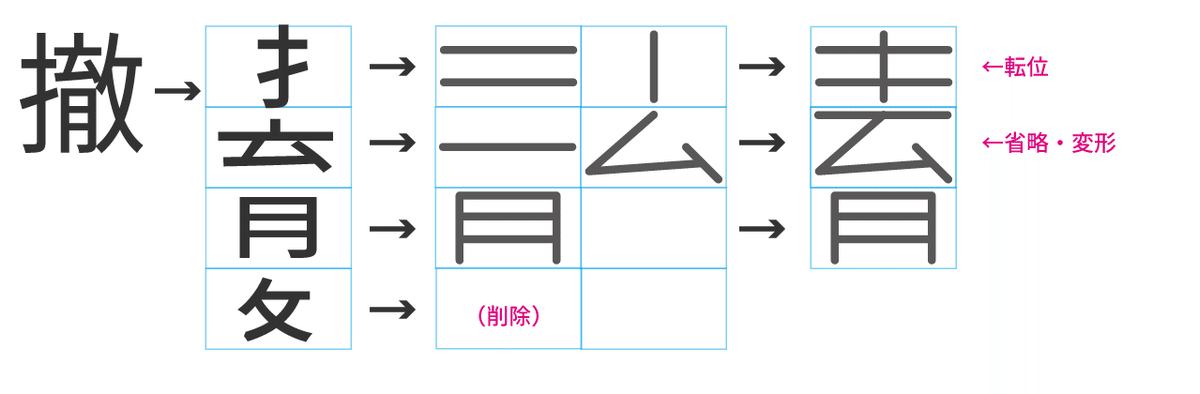

③「転位」による字素の垂直合成

転位は「流書」でもっとも特徴的な施策だ。漢字の構成字素を縦積みにする方法だ。

字体構造を改編するとき、漢字を構成する字素の相対位置をあちらこちらと変えて、その整形に涙ぐましい苦心をしている。これを素子または字素の「転位」と私は名付けた。(中略)大漢和辞典に面白い字例がある。「鵝・䳘・鵞・䳗」であって、字索はどう転位してもかまわないというのである。(『日本常用略字の体系』P.25)

正しくは「どう転位してもかまわない」のではなく、異体字として存在したということだろう。身近なところでも、峰=峯、嶋=嶌=島(㠀)、棋=棊、蛾=䖸、町=甼、鑑=鑒などは配置は異なるが意味も読みも同じだ。これらは動用字と呼ばれる。漢字の構造ならではであり長い歴史の中で数多く生み出されてきた。

本来、左右配置の漢字も全て縦積みに変更するという改造方式が「転位」である。例えば、山+鳥である「嶋」は廃止して「嶌」と作り直すことである。動用字が作られたことがないような漢字であっても同様に適用する。「絵」のような⿰型も縦積み、「識」のような⿲型も縦積み、「間」のような⿵型も縦積み、「道」のような⿺型も縦積み。結果、常用(当用)漢字1,850字のうち1,050字を転位方式で再構成したのである。組み合わせが減るので機械の動作もシンプルになるという利点もあった。

「流書」は次の段階である「切り捨て」をもって完成する。

④「切捨」による過剰品質の是正

長野氏は説明の中で、省略しすぎて可読性に欠けるとした草書に対して、楷書は逆に「過剰品質」であるとしている。構成要素が多く詰め込み過ぎ、それが書きにくく覚えにくい。それゆえ手書きするときに略字を生みだし、活字と手書きの解離を生んでいると指摘した。

「転位」で組み方向を縦だけに限定したが、まだ解決すべき課題がある。たとえば「凝=冫+ヒ+矢+マ+疋」で5重。「臨=臣+人+口+口+口」で5重。「糧=米+日+一+里」で4重。「鬱=木+缶+木+ワ+凵+匕....」。一字のこれほど積むのは無理である。字素が多少により文字の大きさが大きく変わってしまうため見た目も悪そうだ。

そこで、

従来の漢字の構造は正四角形の枠内に、字素が上下に4重5重と積層されたり、左右に2列3列と並列していて、そのままでは活字で印字しても乱雑で使いものにならない。筆者はかな・漢字はすべて縦1列とし、2個または3個の字素を積層するだけの簡略な自体とすることにした。(『日本常用略字の体系』P.94)

この3字素を超過すれば、流書字体では超過分は切り捨てざるをえない。この切り捨て方については規定はない。(『日本常用略字の体系』P.97)

最大縦積み3重まで、それ以上は切り捨てるのである。規定がないと言っているので、これ以上の詮索は不可能である。「聲(声の旧字体)」から「声」をつくったり、「醫(医の旧字体)」から「医」をつくるような、その字を判別するのにもっとも特徴的な要素を抜き出す方法であったことを信じたい。

流書体系の完成

長野氏の「等価字素合成による流書体系」とは、

①似ているパーツを共通化(歴史的によくある)

②パーツの点や棒を省略(歴史的によくある)

③転位による垂直合体(漢字の造字でたまにある)

④識別に問題ないパーツを切り捨て(歴史的によくある)

と、いった字体の整理である。

漢字の歴史的変遷がぎゅっと凝縮されているのだ。三千年以上の漸進的な変化を、(社会や道具の影響もうけ)1つの(長野氏の)理想をもって、20年に圧縮するときに生まれたのが「流書」なのではないだろうか。

以上の経緯をへて「流書」と命名された略字体系が完成した。

流書を構成する活字一覧

以下の88種の活字の組み合わせにより、すべての流書の字体を印字することができる。もちろん、流書略字体系を会得することで長野氏が定義していない字でも、流書のしくみを熟知していれば印字することができるだろう。活字が分割されているメリットでもある。

驚くべきことに、この活字で「かな・数字・ラテン文字」まで印字できる。注意すべきは、1活字=字素ではない。活字を重ね打ちすることで印字する字素もある。

流書字体の具体例

以上のプロセスをへて、各字がどのように印字されるかを長野氏の書体見本をもとに再現する。

以下に長野氏による印字見本の一部を引用させていただく。

字体見本の一部(『日本常用略字の体系』P.124-126 より)

「流書」の全貌はぜひ長野氏の著書『日本常用略字の体系 - 21世紀の漢字』をご覧いただきたい。常用(当用)漢字、かな、ラテン文字、数字、一部記号の見本を収録している(それもすべて手書きである!)。

流書への反響とその後

現在、検索しても「流書」についての記事はほとんどない。しかし当時の新聞に「流書」が紹介されている。長野氏は積極的に対外発信を行なっていたようである。

「草書・楷書・流書」の出版後、1976年には朝日新聞で組見本とともに紹介されている。

長野利平さんが新しい漢字の字体「流書」を提案している。上の文章はその流書で書いたものだが、みなさん読めますか(出典:「これ”流書”読める?ー和文タイプのミニ化 漢字の簡略化を提案」朝日新聞・夕刊 1976年9月16日)

1978年には同じく朝日新聞「論壇」にて、流書と漢字改革の必要性を語っている。

私のみるところ日本の漢字は時代の要求を満足させず滅亡の道を辿っている。思いつきの簡略化でなしに古来からの道をうけつぎ、科学的に無血革命さるべきである。(中略)... 21世紀を目標の改革案に読者のきたんのないご批判をいただきたい。(出典:「漢字簡略化への一提言、超小型和文タイプの実現めざせ(論壇)」朝日新聞・朝刊 1978年4月12日 )

しかし1983年『日本常用略字の体系 - 21世紀の漢字』の発行以後の「流書」の動向については、記録が探すことができていない。

流書のかかえる課題

「かな漢字変換」と電算機の飛躍的な進歩という、テクノロジーが表層の課題を見えなくしてしまった現実は差し引いたとして、流書には課題も多い。もっとも大きなものは改変の幅が広く後方互換性が乏しいことだろう。すでに漢字を習得している人が、そのリテラシーを捨て再習得するコストが非常に高い。「能率」という一点突破はとても儚い。技術や手法の変化で意外と短時間で解決されてしまうからだ。

文字の役割は、頭の中にある意味や語を想起させることだろう。視覚で文字の全体像をつかみ、言葉と結びつけることができるのであれば細かい点は無視できる。手で書くというプロセスがなければ、多少複雑でも区別がしやすい方が「読む」には貢献するだろう。

流書は書記はスムーズになるにしても、文章を読む際には文字同士の差が小さいために判別しにくいことがある。また、入力するにも文字の構造を正確に知っていないといけない。1つでも打鍵を間違えてしまうと、簡単に別の意味に変化してしまう恐れがある。(そういった類のことは長野氏は百も承知であろうが)

むすびに

子供の時から和文を字素合成タイプライターで印字すれば、漢字の字体を熟知するから、日本人は漢字離れから復帰して、書写能力は著しく向上するであろう。さらに超小型タイプライタが電算機に直結することによって、情報処理の生産性も欧文に匹敵しうるまで向上するであろう(『日本常用略字の体系』P.108)

長野氏は、すでに手で漢字を書く時代の終焉を認識し、打鍵で文字を学び、打鍵で文章をつくり、それがダイレクトにコンピューターにつながることを想定していたのである。長野氏が目指したのは、誰もが扱える庶民のためのタイプライターであり、その実現に必要な文字なのである。

現在、テクノロジーの進歩で日本語を扱う環境は劇的に改善された。長野氏の想像よりはるかに小さなコンピューターであるスマホを、多くの人が手にして文字によるコミュニケーションや情報交換を行っている。当然、漢字を改革しようと思う人もいないだろう。

漢字の形状は、利用者の許容と慣用に支えられている。造字の自由度の高さと柔軟性があったからこそ、異なる言語の表記文字として取り入れることができるのだろう。異なる言語でも相互の字や語句を、字を通じて交換し再導入することができるのである。寛容な姿勢で文字をみつめ、許容範囲を広げていくことができる。そして(利用価値があれば)すぐに慣れる。リニューアルの違和感ははじめだけだろう。長野氏は楷書から流書体系の移行を50年必要と説いた。漢字の歴史の中でほんのわずかである。

長野氏は言う。

日本の国字が陳腐化していき、欧米と政治・経済の面で対抗し得なくなった場合、国力の劣化が慢性化していくことは、極めて重大であると思う。言語と文字の問題はその国の文化水準に直結しているからであり、(中略)日本が知識集約的に劣勢となれば、資源小国は貧困に転落していく外はない。(『日本常用略字の体系』P.113)

さらに。

漢字の字体はそれが初めて誕生して以来、 改革につぐ改革が行なわれて今日にいたったことを忘れてはならない。(『日本常用略字の体系』P.5)

文字の姿に最終形はあるのだろうか。おそらく、その文字の使い手が消滅して博物館に収められるときだろう。文字の壮大な物語はそこで完結する。日本語における漢字の将来に憂いを感じることがあれば、ぜひ本書を手にとっていただきたいと思う。

次回予告

さて、次回は「流書」を現代に問うべく実践編をお届けしたい。

----------------------

文献紹介

『草書・楷書・流書 - 第四世代漢字への挑戦』

・著者:長野利平(ながのりへい)

・発行:1975年

・頁数:159ページ

・出版:あかがね印刷出版

・備考:200部限定出版、絶版?

※書影は再現イメージです

副題の「第四世代漢字」とは、漢字の歴史を世代にわけ、流書を「機械化・電算化の時代に即応する」時代の漢字と位置付けている。甲骨字・金文から秦篆に移行するときが第一世代、篆書から隷書に移行するときが第二世代、隷書から楷書に移行するときを第三世代と定義している。

本書では、「流書」完全体の前段階。楷書から流書までの導入プロセスをあらわしている。まず、分割活字による楷書である「合成楷書漢字体系」。次に、既存の楷書の構造をもった流書(転位少なめ)である「合成流書漢字体系」、最終的に88活字の「流書」完全体へ移行としている。字体表は長野氏の几帳面さがうかがえる(とてもかわいい)。

『日本常用略字の体系 - 21世紀の漢字』

・著者:長野利平(ながのりへい)

・発行:1983年

・頁数:139ページ

・出版:海事プレス、絶版

※書影は再現イメージです

略字体開発の経緯、漢字の歴史的変遷における字体の分析、流書の常用(当用)漢字表、20年にわたる長野氏の研究開発の集大成。

略字開発のきっかけは、還暦をまえにはじめた「水石」だと語る。名石を愛でるうち、それぞれの石に言葉を添えたいと思い数十年ぶりに毛筆を手にした。当然のごとく上手く書けない。研究熱心な長野氏は「過去の作品(の見た目)をマネするかからダメで、草書の書き方のルール・崩し方のメソッドを理解する必要がある」ととして科学的な解析を試みた。結果、草書が上手くなったかは不明であるが、略字開発につながる漢字の問題点を発見することになった。ちなみに草書の科学的解析は「理論的には解析できない」と結論づけた。

「長野氏」「流書」を読み解くための関連文献の紹介

紀田 順一郎『日本語大博物館―悪魔の文字と闘った人々』(1994年、ジャストシステム)

長野氏の「流書」を知ることになった書籍。 「活字からワープロまで、漢字廃止運動からデータベース開発まで、この100年、日本語近代化に注がれた全情熱の軌跡を追う。埋もれた資料を発掘、豊富なカラー図版によって「悪魔の文字」との戦いに迫る日本語大博物館」(「MARC」データベースより)

安田 敏朗『漢字廃止の思想史』(2016年、平凡社)

国語国字問題における、各論者の論説を網羅。「漢字廃止・制限論と擁護論との対立が、さまざまな「応世」と偏狭頑迷な「伝世」の主張となって激しい思想戦を繰り返してきた。その逆説の構図をあぶり出す意欲作。」(平凡社の解説より)

倉石 武四郎『漢字の運命』(1952年、岩波書店)

長野氏も倉石武四郎氏に直接教えを請うことができず残念と語るほど影響をうける。『日本常用略字の体系』でも複数回引用されている。倉石文庫は造字沼本の宝庫。

----------------------

ここまで、お読みいただき誠にありがとうございました。

サポートいただいたものは、文字本の探究と取材のためにありがたく使用させていただきます。まだ埋もれている先人たちの英知と葛藤を残して、必要とする誰かに受け渡すことを目的としています。 書籍もネットの情報も永遠ではないので、たまに掘り起こす必要があると考えております。