洋楽好きが勧める、本当の名盤【微初心者編】

今回は、洋楽をものすごく好む私が、いくつかのオススメアルバムを紹介したいと思います。微初心者編です。

初心者編は以前書いているのでそちらもご覧ください。

微初心者とはどのくらいのレベル?と思うかもしれませんが、Taylor Swift, Ed Sheeran といった流行りのアーティストの曲は聞くが、アルバム単位で聴くことはない、というぐらいのレベルを想定しています。

そしてランキングの性質としては、名盤と言われるもので、音楽史上非常に重要なものを多く含みます。

名盤と言われるアルバムがなぜ名盤であるかということを綴った記事があるので、そちらも見てみてください。

今日はそちらとも絡めながら話していきます。

はじめに

微初心者編では、洋楽史を重視したものとなっています。

すなわち、歴史を作ったアルバムが並んでいます。

そのため、「え、このサウンドは普通じゃね?」と思うかもしれませんが、それはこれらのアルバムが革新的であったからこそ、後の時代において普遍性を獲得しているということです。これを念頭において見てみてください。

そしてヒップホップは入れてません。初心者には難しすぎるのと、基本であるロックの歴史を学ぶことを優先させているからです。

それではいってみましょー。

その①「The Beatles : Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band」

巷の名盤ランキングでしばしばトップになる、ビートルズの代表作です。

正直、それこそ目新しいサウンドではありません。なんせ発売されたのは50年以上前です。

このアルバムがすごいところは、世界初の「コンセプトアルバム」であるところです。

コンセプトアルバムというのは、初心者編でも「Darkside of the moon」で解説したんですが、アルバム全体で一つのストーリーやコンセプトを持っているものを指します。

このアルバムは、Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Bandというバンドの演奏というコンセプトのもと作られています。

特に有名なのが、1曲目のバンドの自己紹介後に、ビリー・シーというゲストが紹介され、2曲目のwith a little help from my friendに繋がるところですね。

代表曲は「A Day in Life」です。

昨日の記事だと⑤流れ、構成などが一つの作品として強く意識づけられているタイプにあたります。

その②「Bob Dylan : Highway 61 Revisited」

昨日の記事で、①全くもって新しいジャンルで、後世への影響が大きいタイプの代表例として挙げさせていただいた、ボブ・ディランの代表作です。

ボブ・ディランは聞いたことある人も多いと思います。ノーベル賞授章式をすっぽかした人です。

歌詞に定評のある人のため、日本人にはちょっと馴染みづらいんですが、どんな人だったかというと、政治の不満等を歌った人です。このアルバムの前までは。

こういった形式をプロテストソングといいます。

そしてその手段は弾き語りに近い形で、これをフォークソングといいます。

当時、ロックではビートルズ、フォークではボブディランという図式が確かにあり、ロックが大衆のものだとすれば、フォークが中流階級以上や不満を持つ若者のものでした。

ちょうど日本でも学生運動が盛んな時期であり、ベトナム戦争や公民権運動など、世界的にそういう流れがありました。

さて、このアルバムはフォークの代表格のディランが、ロックをやったアルバムです。これをフォークロックと言います。

当時、相当な反発があったそうですが、ロック界に文学的感性・政治批判的感性を持ち込んだ功績、フォークとロックを融合させたディランの功績は相当に大きいです。洋楽史を学ぶなら、必ず聞かなければならないアルバムと言えます。

代表曲は「Like a rolling stone」

その③「David Bowie : Ziggy Stardust」

正式名称はとても長いので省略させていただきます。

昨日の記事で⑤流れ、構成などが一つの作品として強く意識づけられているタイプの代表例として紹介させていただいたものです。

これも前述の「コンセプトアルバム」ですが、その中でもサウンドが非常に聴きやすいものになっています。

David Bowieは2017年に亡くなってしまいましたが、その彼の初期の代表作です。ボウイは時代ごとに作風が全く異なるんですが、おそらく初心者がサウンド的に聴きやすいのはこれでしょう。

以前最近聴いているアーティストという記事でその愛を爆発させているので、そちらも見てみてください。

代表曲は「Ziggy Stardust」

その④「Led Zeppelin : Led Zeppelin 4」

ハードロックの始祖である、Led Zeppelinの代表作です。

ハードロックとプログレッシブ・ロック(以下プログレ)というのが、70年代初めの音楽業界の二大潮流でした。

ハードロックの元祖であり、親玉であるのがこのLed Zeppelinです。

ビートルズが70年に解散したため、70年代のイギリスの音楽シーンを先頭で引っ張っていったバンドでもあります。

初心者編で紹介したDeep Purpleが初心者向け、というかかなりわかりやすいのに対し、ツェッペリンは結構玄人向けです。

なので微初心者編に入れさせていただきました。

ハードロック系は今でもとても高い声でシャウトするように歌うのが主流ですが、その元祖はこの人たちです。

ギターはギュインギュインで、ベースは華麗、ドラムは爆音、ボーカルはシャウト。この様式美とも言える構図を初めて、そして極めて高いレベルでやっていたのがLed Zeppelinで、洋楽史上における存在は非常に大きいものになっています。

Led Zeppelin 4はその中でも最も有名な作品です。

代表曲は「Stairway to heaven」

ちなみにこのアルバムは昨日の記事の区分では意外にも②色んなものに挑戦し、そのクオリティが高いタイプに入ると思います。

ベースはハードロックですが、アコースティックな世界観を含め、リズム音楽、民族音楽など、いろいろな要素を含んでいます。

その⑤「King Crimson : In the Court of Crimson King」

70年代初めの二大潮流のもう一方の雄、プログレです。邦題が有名で、クリムゾンキングの宮殿といいます。

プログレは説明が難しいんですが、誤解を恐れず言えば以下のようなものが多いです。

・演奏が複雑

・曲が長い

・歌詞が難解

・必要とされる演奏技術が高い

・他ジャンルを混ぜている(クラシック、ジャズなど)

ジャズやクラシックの組曲を好んで聴く人にはピッタリです。

このアルバムはプログレを世間に知らしめたアルバムで、昨日の記事では①全くもって新しいジャンルで、後世への影響が大きいタイプの代表例として挙げさせていただいています。

40分で5曲しか収録されておらず、その中に歌パートは限りなく少ないです。演奏ばかりです。

例えば、1曲目の21st Century Schizoid Manは7分以上もある曲ですが、歌詞は極めて短く、

Cat's foot, iron claw

猫の足 鉄の爪

Neuro-surgeons scream for more

脳神経外科医が叫び求める

At paranoia's poison door

被害妄想にに毒された扉の前で

Twenty first century schizoid man

21世記の精神異常者

Blood rack, barbed wire

血塗れの拷問台に有刺鉄線

Politicians' funeral pyre

政治家たちが火葬に薪をくべる

Innocents raped with napalm fire

罪なき人々はナパーム弾で犯される

Twenty first century schizoid man

21世記の精神異常者

Death seed, blind man's greed

死の種に強欲な盲人

Poets' starving, children bleed

詩人は飢えて子供たちは血を流す

Nothing he's got he really needs

彼が本当に必要とするものは決して手に入ることはない

Twenty first century schizoid man

21世記の精神異常者

以上です。短い。

歌詞も中二チックで小説みたいで、ぱっと見だと意味が分かりませんが、しかし確かに奇妙な世界観が形成されています。

きっと初めて聞くときは意味がわからないと思うんですが、ハマると止まらない、そんなアルバムです。

代表曲は「Epitaph including March For No Reason and Tomorrow And Tomorrow」。通称「Epitaph」。

その⑥「Sex Pistols : Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols」

④、⑤のような、ハードロック、プログレが席巻した70年代前半。

しかしこれらには共通点がありました。それは、めっちゃ金があってめっちゃ上手くないと弾けないということです。

ハードロックで要求されるのは、高度なテクニックのギター、確かなリズムパート。プログレは言うまでもなく演奏は難解。

つまり、やや上流階級向けであり、かつこれらのバンドは新しい楽器や設備を導入しまくっていたのでお金もかかるものでした。

そんな状況に辟易としていた若者たちが組んだバンドがSex Pistolsです。

彼らの演奏は非常に拙いです。ボーカルも下手だし、ベースだけ多少まともだったのに、後に脱退しベースを弾けない男がベーシストになりました。しかし、それはある意味聴衆に非常に近い立場でした。

そして歌詞がとんでもなく過激でした。保守的なイギリスでは考えられない、反キリスト、反女王を堂々と歌うその姿に、多くの若者が共感したのです。このような音楽をパンク・ロックといいます。

日本ではブルーハーツが近い存在です。彼らは歌は下手だし演奏も上手くないが、歌詞にシンパシーを感じ、衝動が湧く人は多いでしょう。

しかも彼らはそれをバッキンガム宮殿の前で披露したりしました。チャートで1位も獲得しています(ちなみに過激すぎてチャート上では黒塗りで載りました)。

今の日本でいうと、堂々と天皇批判や神仏批判を載せた歌を、明治神宮や皇居前で歌っていて、それが米津玄師並に死ぬほど売れまくった、みたいな状態です。頭おかしいでしょ。

このムーブメントによりハードロックとプログレの二大潮流という構図は完全に崩れました。ツェッペリンやピンク・フロイドのようなモンスターバンドはまだまだ生き残りましたが、類似バンドのかなりが駆逐されました。このアルバムは、まさに昨日の記事の区分における①全くもって新しいジャンルで、後世への影響が大きいタイプです。

さて、肝心のアルバムですが、プログレ等と違い、アルバム全体に統一感やストーリー性はまるでないので、ちょっと退屈かもしれません。

あくまで歴史を知るためのものとして聴くことをオススメします。

代表曲は「God save the Queen」。女王批判です。国歌と同名であるため、日本なら「君が代」という名で天皇批判をしているような感じですね。

その⑦「Guns N’ Roses : Appetite for distraction 」

超大型バンド、Guns N’ Rosesのデビュー作であり代表作です。80年代後半のアルバムです。

実は80年代はロック界はちょっと不作だったりします。

詳しくは過去に書いたロックの歴史の記事を参考にして欲しいんですが、この頃

日本でバブルがあったように、海外でも開放的な時期であり、ポップソングが大いに流行しました。

それにつられ、ロックもかなり売れ線の曲を書く人が増えたんです。

アルバムで売り出すことが減り、映画のサントラや、ミュージックビデオに力を入れるようになりました。

もちろん水面下では面白い音楽も多いんですが、メインストリームとしての話は概ねこうです。

そして、ハードロックも売れ線に乗るようになっていました。

シャウトだけでなく、高音でメロウに歌い上げたり、ドラマチックな曲を書くようになっていたのです。

Guns N’ Rosesのこのアルバムは、そんな時代のハードロックにおいて、露骨な売れ線狙いではないのにもかかわらず、その高クオリティ及び一貫した音楽性で圧倒的に売れまくったアルバムです。昨日の記事の④音楽的に一つのアルバムで一貫しており、その音楽を定義づけるタイプにあたります。

代表曲は「Sweet Child 'O Mine」

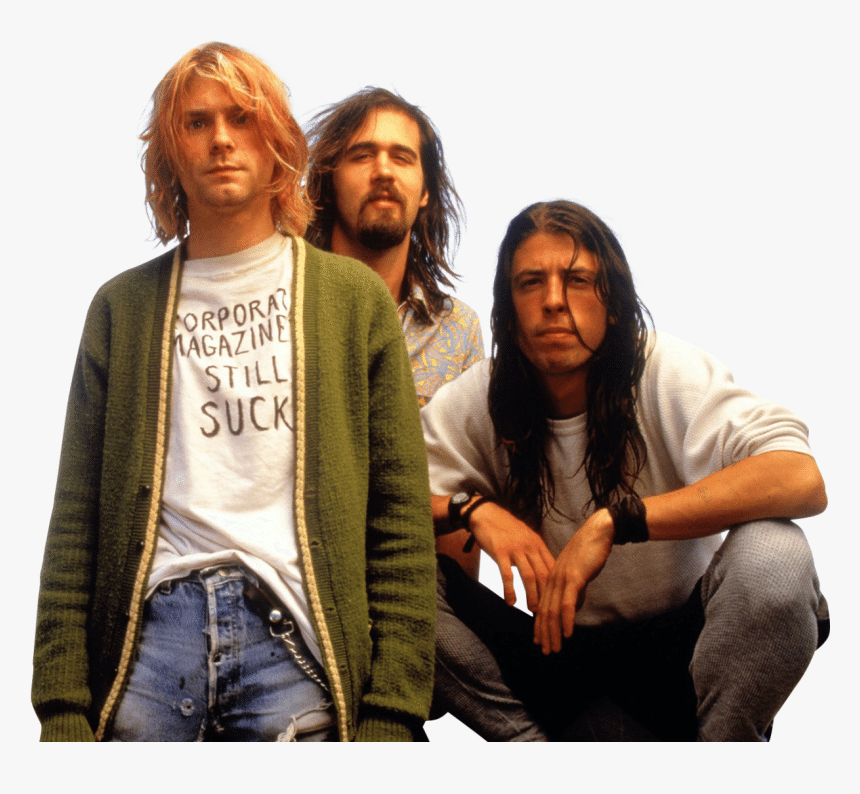

その⑧「Nirvana : Nevermind」

Nirvanaの代表作です。

前述のように、80年代は売れ線の曲が増えました。そして、ハードロック、付随して生まれたヘヴィー・メタルも、特異なファッションを身に纏い、大衆権を得ていきました。

80年代ハードロックファッション

Nirvanaのこのアルバムは、そういった状況に毅然とNoを突きつけたアルバムです。

ちょっとパンクと近いんですが、ギターテクばかり持て囃され、信念が薄まりつつあったロック界に一石を投じたんです。

売れることを好まず、自分のやりたいようにやる。批判的な目線を持ち、複雑奇異なテクニックは求めない。彼らの姿勢は多くのフォロワーを呼びました。

そして、ファッションにも大きな影響を与えます。Nirvanaのファッションはこんな感じです。

Nirvanaのファッション

さっきの80年代ハードロックのファッションと比べるとかなり違うと思います。あっちはステージ衣装ですが、こっちはもっと普段着っぽいですよね。

具体的には、ダメージジーンズをはき、着崩したような格好です。

こういったロックをグランジといい、ファッションは「グランジファッション」と言います。

さて、グランジというのは、これまでにあった「ハードロック」「プログレ」「パンクロック」といったどのジャンルにも当てはまらないもので、今後、こういったどの分野にも当てはまらないロックが増えていきます。これをオルタナティブ・ロック、通称オルタナといいます。

代表曲は「Smells Like Teen Spirit」

このアルバムは、昨日の記事の④音楽的に一つのアルバムで一貫しており、その音楽を定義づけるタイプの代表例として紹介させていただきましたが、同時に①全くもって新しいジャンルで、後世への影響が大きいタイプでもあります。

その⑨「Oasis : Difinetly Maybe」

初心者編で紹介したOasisのデビュー作です。

⑧のアルバム、ムーヴメントはアメリカでの話です。

一方、ロック史においてイギリスの存在は見過ごせません。ビートルズはイギリスですし、今回出てきたLed Zeppelin、Sex Pistolsもイギリス。その他にもQueen,David Bowie,The Rolling Stones 等錚々たる人たちがいます。

そして90年代アメリカはグランジが流行りまくりますが、90年代のイギリスのロックはどうなったかというと、「イギリスらしいロック」が流行りました。

80年代はサッチャー政権。新自由主義真っ只中で、アメリカに合わせる、ついていく動きが進みました。Judas Priest等、アメリカンなハードロックバンドも登場しました。

しかし、このオアシスは、「気張って、頑張るのをやめよう」という人たちです。

実は、80年代からイギリスではそういう動きがありましたが、メインストリームではありませんでした。オアシスが国民的バンドになったことで、これがメインストリームになったのです。

このアルバムは、そんな彼らのデビュー作です。

初心者編でも書いたように、Oasisの音楽は邦ロックに近いため、非常に聴きやすいと思います。

代表曲は「Live Forever」

その⑩「Radiohead : Kid A」

今日紹介するアルバムでぶっちぎり最難関です。

⑧で出したNirvanaですが、94年にボーカルのKurt Cobainが自殺してしまいます。原因は、売れ過ぎたことによる、世間の求める姿と本当の自分とのギャップでした。

以降、アメリカでのロックは自粛ムードが広まり、メインストリームでの進化が急激に薄れてしまいました。

一方イギリスではオアシスの登場などもあり、まだまだロックは強かったです。

しかし、その潮流も「頑張らない」ロックでした。

そう、米英ともに、非常に後ろ向きな時代でした。その流れはどんどん進んでいきます。

「売れるより、やりたいように進化しよう」という動きが非常に強く、特異な作品が生まれてくることになります。

既存のジャンルに当てはまらない、オルタナティブロックが進化していきます。

そして、プログレと似てるようで異なる、ふしぎな雰囲気を持つバンド、Radioheadが登場します。

彼らは2作目であるThe Bendsというアルバムが非常に評価され、それを踏襲した3作目OK Computerを発表し、名声を固めます。この路線で進んでいくと思いきや、4作目であるこの作品でまっっったく違う方向性にチャレンジします。

普通は、ある作品が評価されるとそれに近いものを作るんですが、ガラッと変えたんです。売り上げを気にしていたらなかなかできることではないでしょう。

本作品は、ロックに大きくエレクトロを持ち込んだものになっています。

それまでは3本もあるギターがバンドの音の核だったんですが、それは完全に鳴りを潜めています。

そして、この流れはDaft Pankといったバンドに引き継がれ、今日ではエレクトロを入れるのは当たり前になりました。

退廃的な雰囲気を持つ変わったアルバムで聴きにくいとは思いますが、現在に繋がるアルバムで、必聴です。

代表曲は…選出が難しいが、「Everything in its right place」を紹介します。

このアルバムはどのタイプの名盤かというと、①全くもって新しいジャンルで、後世への影響が大きいタイプにあたります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今日のアルバムを、紹介した順に聞けばロックの歴史がかなり追えるので、是非トライしてみてください。

聴きながら、なぜ名盤なのか考えてみるのも面白いでしょう。

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、大学院の研究生活に必要な経費に充てさせていただきます。