『にほんのうた 音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通史』レビュー

こんにちは。

私このnoteでも散々書いているように筋金入りの洋楽好きでございます。

洋楽が好きな理由は沢山あるのですが、そのうちの一つに批評的に聴くという営みがあるのです。

どういうことか?ということなのですけれど。

芸術の鑑賞には当然純粋な審美眼が必要です。

キレイな絵を見たらキレイだなと思う心や、美しい曲を聴いたら美しいなと思える心。

しかし、これ単体では芸術は絶対に成立しません。

例えばピカソの絵というのは、それ単体で見ても意味が分からないですよね。

ただキュビスムという芸術動向の文脈を理解した上で鑑賞すれば、そのすごさが分かるというものです。

このように、芸術というのはその歴史や文脈を抑えたうえで、批評的に鑑賞することでまた違った側面からの価値が生まれるんです。

これは音楽でも同じであり、さらにポピュラー音楽でも同じなのです。

洋楽における批評

西洋では芸術を批評的に見ることがかなり一般的で、幼少期から当たり前のようにカリキュラムに組まれていたりします。

そのため、ポピュラー音楽が批評的に記されるのも黎明期から行われていました。

西洋のポピュラー音楽で最初に世界的に売れたアーティストといえばビートルズ。

彼らは売上だけでなく、批評家にも絶賛されました。

そしてそれを当人たちも意識しており、自身も(特にジョンが)優れた批評家でありつつ、毎年その予想を上回る作品を出し続けました。

ビートルズが未だに大きなファンベースを抱えている理由の一つです。

その影響はアメリカにも及び、以降アメリカやイギリスのアーティストは批評家の意見を浴びるのを当然として活動しており、アーティストによるんですが少なくない影響を及ぼしてきました。

いくつか分かりやすい例をあげましょう。

Nirvanaというバンドがいるんですが、彼らの出る前はヘビーメタルがロック市場の大きなポーションを占めていました。

しかし、Nirvanaは彼らを真っ向から否定。批評家もその姿勢を高く評価し(もちろん彼らの音楽に説得力があったからです)、以降の音楽評論ではヘビーメタルの評価が著しく下がることになります。

Velvet Undergroundというバンドがいます。彼らは当時既に有名だった芸術家、アンディー・ウォーホールのプロデュースにより、The Velvet Underground & Nicoというアルバムでデビューします。

もしポピュラー音楽界に批評という営みが無かったら、彼らのアルバムが今語られていることはなかったでしょう。全然売れなかったからです。

しかし、このアルバムではコカイン、売春、SMなどそれまでの常識では考えられないテーマを取り扱ったため非常に斬新で、評論家からは絶賛されました。

結果後進への影響が極めて強く、今では洋楽好きなら知らない人はいないアルバムになっています。

逆に批評を気にしすぎて失敗した例も存在します。

ローリングストーンズのサタニック・マジェスティーズというアルバムがそれです。

当時、ビートルズを中心にサイケデリック・ロックというジャンルが大流行しており、批評的にもこのジャンル一色でした。

ストーンズもその流れに乗っかってこのアルバムを出したところ、却って彼ら本来の良さが失われていると大不評。売上だけでなく、肝心の批評家筋にも散々でした。

さて、そんなこんなで洋楽では批評が非常に盛んなのですが、邦楽ではどうでしょうか?

邦楽における批評

邦楽にも批評は存在します。それだけを集めた書籍があるほどです。

だが、邦楽における批評が洋楽のそれと異なるのはポピュラー音楽における存在感です。

邦楽における批評は、あくまで批評家や音楽オタクのために行われるもので、一般大衆に届くことはほとんどありません。

そもそも芸術批評という営みが知られていないからです。

西洋で一般的な、「芸術は批評をもって完結する」という価値観がそもそも市民権を得ていないのです。

なので、音楽批評があっても「気難しいおっちゃんがなんかいってんな」くらいで終わらせられたものです。

そしてもう一つ大きく異なるのが、通史の存在です。

批評と通史の関係

さて、批評をするにあたり通史は不可欠です。

というのも、批評の前提となるのが文脈であり、それを紡いできたものが通史だからです。

そのため、洋楽の通史を書いた書籍は数多く存在しますし、Wikipediaなんかにも当たり前のように書かれています。

一方で邦楽はどうか。

ジャンルごとの歴史や、時代区分が狭めの歴史書はあるんですが、通史ともなると全然ありませんでした。

ようやく本題ですが、本書はこの邦楽の通史に初めて真っ向から取り組んだ書籍です。

本の構成にびっくり

通史というのは全時代の歴史みたいな意味ですが、まあ比喩で戦後音楽くらいから見れるのかな~なんて思って目次を見たらビックリ。

縄文からあったぜ。洋楽本でもこんな古くから収録されているのはないんじゃないか?

そして一つ特筆すべきが漏れが非常に少ないこと。

こういう本って紙面の都合上どうしても取り上げるのが難しかったり、資料がなさ過ぎて省かれたり、ストーリー上ない方が都合が良いからと不自然に言及が抜けたりするものですが、この本はかなり広いジャンルを拾っています。いわゆる広く浅くの書き方がされています。

具体的には、J-POPはもちろん、演歌、フォーク、ヒップホップ、レゲエ、ラウドロック、民謡、童謡、テケテケ、軍歌など。

これ単著で仕上げているのは凄いの一言だよ。

もちろん、各ジャンルについて詳しい人が読むと「あれが入ってない」「ここが浅い」「言い過ぎで危ない」みたいな意見は間違いなく出てくるでしょう。

ですが、初の通史本としては十分すぎるほど十分、どころか今後の邦楽における批評を考えるととても価値の高い本だと思います。

個人的なオススメポイント①:明治期の論評

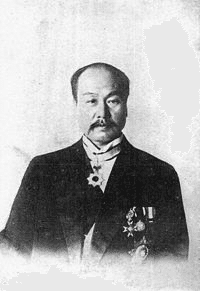

そもそも知らなかったんですが、日本に西洋の音楽やその理論が大胆に入ってきた理由は国防だったようです。

軍隊を統率するにあたり、先人たちは音楽の有用性に気づいたようですが、それを指揮する人がいない。なので西洋式の音楽を教育レベルで取り入れることで、富国強兵の一助にしようとしたわけです。

しかし、それまでの日本の民謡と西洋の音楽理論は相異なるもの。

それでも西洋化を推し進めるため、五線譜の導入や学校教育での西洋曲の強制など、色々な施策をしたようです。

その中心になったのが伊澤修二氏。

近代日本の音楽教育、吃音矯正の第一人者です。

伊澤氏については、国民に西洋の音楽理論をきちんと広めたこと、5000人近くの吃音患者を治したことなど功績も多いため、好意的に語られていることも多いですが、本書では日本の音楽の土着的なエッセンスを無為に消してしまったという側面が強調して書かれており、邦楽通史を書こうとするほど日本の根源を大事にする著者らしい書き方だなと思いました。

他のパートでは著者がここまではっきりとスタンスを構えることが少なかったので、そういった意味でも印象的でした。

個人的なオススメポイント②:ヒップホップ

こういった書籍ではヒップホップは忘れ去られてしまうことも多いのですが、本書ではしっかり書かれていて非常に好印象でした。

黎明期に絞って書かれており、どうやってヒップホップがアメリカから伝わってきたのか、日本で自然発生的にムーブメントが起こったのか、みたいな、ヒップホップ史であまり語られないところにスポットが当たっていました。

逆に「証言」みたいな日本ヒップホップ史のフィーバータイムみたいなところは省かれているのも面白かったです。

個人的なオススメポイント③:著者独自の勇気ある切り口

基本的に事実を網羅的に記すことに注力している本で客観性が高いのですが、通史本なのでもちろん著者独自の史観もいくつか存在します。

その中で特に興味深いと思ったのを二つ。

一つ目は「桑田佳祐モデル」という話。

これは何かというと、時たま先鋭的な表現手法を見せつつも、良質なポップ曲を生み出すことを忘れず、その枠内で最大限の音楽的な実験・冒険をする様、であり、サザンオールスターズを始めとしてB'z、スピッツ、Mr.Childrenなどもこのモデルを踏襲しているという論調です。

これによりJ-POPのアーティストは大衆性と精神性のバランスを取ることに成功した、としています。

これは他では聞いたことない概念だし、確かに一理あるかもしれません。それの起源を桑田佳祐とするのも、また面白いところ。

言われてみれば、洋楽の場合は音楽的冒険をする際、アーティストが実験に振り切って、後からリスナーが付いてくるパターンが多いんですよね。ビートルズはもちろん、David Bowie、Led Zeppelin、Beach Boysなど。彼らは押しも押されぬ大物アーティストですが、この冒険のために大衆性を平気で捨てるのです。

けれど、J-POPの大物アーティストは、大衆性を維持しながら冒険するのです。

Mr.Childrenの『深海』はその代表例でしょう。

当時Mr.Childrenは人気絶頂期。この一つ前の『Atomic Heart』は「innocent world」や「CROSS ROAD」など、今でも知られる代表曲を収録しており、343万枚のメガセールスを記録しています。

その中で発表されたこのアルバムはかなり陰鬱。

「シーラカンス」は失われた過去の自分自身がさまよう曲だし、「So Let’s Get Truth」は過度な非個性化についての痛烈な風刺曲だし、「ゆりかごのある丘から」はNTRだし、と全体的に苦悩や絶望が満ちていて、どこにもない自分だけの居場所を求めて彷徨っているような楽曲が多いです。

ただ、そんな中でもやっぱり曲は良質なポップなんです。暗いけど。

実際、収録曲の中には「名もなき詩」など、非常にキャッチーなメロディーで知られる曲もあります。

というわけで、この日本独特の「桑田佳祐モデル」という視点は大胆ながらも面白いなあと思ったのでした。

二つ目は「J-POPは揺れ動いてきた日本人の音楽観・音感の終着点である」という論です。

簡単に言うと、伊澤修二以降無理矢理西洋の音楽理論にあてこまれて、明治以降長らく遺伝子的には等身大でない表現を強いられてきたが、洋楽らしい邦楽を掬うという試みから始まったJ-POPが、やがて演歌を除く邦楽全体という言葉に着地したことによって、ようやく真の音楽観・音感に着地したという論です。

実はこれについては私なりの持論があり、これは次の記事にて詳述したいと思います。

まとめ

個人的にこれでやっと邦楽は批評のスタートラインに乗ったと思っています。

洋楽って本当に批評文化なんですよ。例えばGeniusには毎日のように歌詞の解釈がその批評込みで綴られていますし、アルバムのレビューサイトであるRate Your Musicも非常に大規模で、これらを見るだけでも如何に批評が大衆にとって一般的なものかが分かります。

しかし邦楽では基本的に雑誌の評論家くらいしかレビューしません。結果として超村社会であり、刺激的な新説や、逆に誰でもわかるような通説に乏しいです。

その大きな理由として、やはり一本通った史観が存在しなかったというのは無視できない側面でしょう。

今回この本が出たことで、ここはこうじゃないか、いや実はこういった要因があるのではないか、というような話が次々生まれてくるでしょう。

それこそ自分が次の記事で書くようにね。

そしてこのサイクルがスタートすれば、邦楽はまた一つ上の次元の芸術へと進化するに違いありません。

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、大学院の研究生活に必要な経費に充てさせていただきます。