第126回MMS(2016/04/22対談) 「オープンソースハードウェアとデジタルファブリケーションを活用しイノベーション創出の方法論を探求」情報科学芸術大学院大学[IAMAS]産業文化研究センター 小林茂教授

●出会い

enmono(三木) はい、ということで第126回マイクロモノづくりストリーミング本日も始まりました。本日はIAMAS(イアマス)の小林先生にわざわざ岐阜から東京までお越しいただきました。色々とお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。

小林 よろしくお願いします。

enmono 本日も司会は私、株式会社enmonoの三木でございます。あと、声の出演の――。

enmono(宇都宮) はい、宇都宮です。

enmono そもそも小林先生と我々の最初の出会いは数年前のイベントでご一緒したんでしたっけ?

小林 そうですね。2013年の出版記念のイベントで多分お会いしたのかなと。

「マイクロモノづくりはじめよう」出版記念イベント(2013/4/26)

enmono あ、そうですよね。大変失礼いたしました。

小林 いえいえ。

enmono この業界も当初は活躍されている方があまり多くなくて、小林先生はかなり初期の段階から個人のモノづくりを積極的にサポートされてきた中のお一人です。その上、メーカー出身でもある。そういう方はこのモノづくり系の業界ではあまりいなくてですね。

enmono 要はプロトタイピングと量産の違いがしっかりわかっていらっしゃる方ということで、Facebookの書き込みも非常に共感しながら拝読しているので、そういうメーカー視点のお話も今日は伺えればと思います。大変恐縮なんですけど、簡単に今やっていることをご紹介いただければと思います。

●幅広い年齢層の学生が集まるIAMAS

小林 はい、わかりました。じゃあ紙芝居方式で。普段IAMASという学校にいるんですけども、IAMASは正式には情報科学芸術大学院大学といいます。それだと長いので、みんなIAMASと略称で言ってます。

enmono IAMASって言いづらいですね。

小林 どっちも言いづらいですよね。日本で最小だと思うんですけど、公立の大学院大学で、ソフトピアジャパンという岐阜県に情報産業を集積しようという場所に設立されました。2つの建物に分かれていて、今は3フロアずつくらいですかね。学生数が合計で40名ちょっとのところに教員が19名いるというかなり濃厚な感じでやっております。

enmono 大学院ということは学卒や社会人……。

小林 社会人の方もいますし、学卒の方もいますし、あとは資格審査というのを受けて認められれば、例えば高校卒業してずっとプログラマやってて、仕事も色々キャリア積んだのでちょっと別のことやりたいという形でやってらっしゃる方もいます。

enmono そういうのもあるんですね。

小林 なので、かなり年齢層は幅広くて、学卒の23から上は今57~58くらいの方まで。メーカーを早期退職してどうしても自分でこれをやりたいといらっしゃった方までいるという感じです。

enmono それいいですね。

小林 そういう幅の広さみたいなところは僕ら自身もすごく学ぶところが多くて。分野としてもアート、デザイン、エンジニアリング、地域コミュニティ、バラバラです。同じ話題があったとしても、それに対してどう思うかが人によって違うので、そこはすごく面白いですね。

enmono 先生はIAMASにいつから参加されていらっしゃるんですか?

小林 2004年からなので、もう12年くらいになるんですかね。

enmono 当初から教える側で?

小林 そうですね。その前はさっきご紹介いただいたようにメーカーでエンジニアとしてやっていて、縁があって声をかけていただいてIAMASに行って……なので、教えるところからなんですけど、内容は段々変化してきているというか。

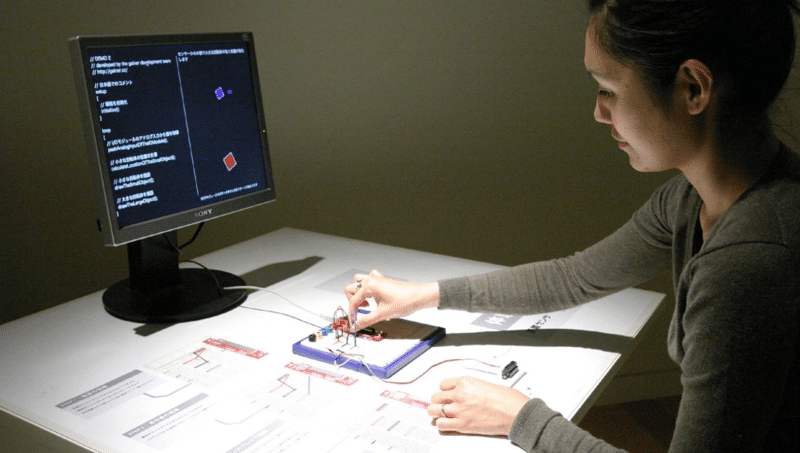

小林 当初はコンピュータの中と外を繋ぐツール。例えば人が近づいてくるとセンサーが反応して、インタラクティブに映像が変化するものを作りたいという人たちが多かったです。当時はまだアルドゥイーノ(Arduino)みたいな普及したツールもなかったので、それがやりづらいという方たちが多かったんですね。

小林 コンピュータと繋ぐことができるようになったとして、無線で繋いで、バッテリーで動かしてとなってくると、いきなりハードルが高くなるので、「それを簡単にできるようになるツールを作ろう」――そういう身のまわりの需要に対応しながらやっていたところもあって。

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

●「よくわかんない」と言われながらも

小林 あとはメイカーフェア(Maker Faire)という、東京でも毎年開催されてますけど、地方開催の一番最初の回を大垣で2010年にやりまして、ミニ版、ちっちゃいヤツなんですけどね。今までに3回やって、今後も継続していきたいなと。

enmono どんどん規模が大きくなっていく感じですか?

小林 1回目は1000人くらい集まったらいいかなと思ってやったんですけど、4000人くらいの方が来て。2日間でですけどね。2回目が5000人くらい、3回目が5500人だったかな。なので、段々増えてはいってますし、やっぱり浸透してきてるんで、層も厚くなってきています。

enmono 参加者はどの地域から?

小林 意外と岐阜県内が少なめで、関西からが結構多いんですね。東京までだとちょっと遠いよねという方々が大垣だったら関西結構近いんで「いいか」というか。そういう感じで来てくださったり、あともちろん東京(のフェア)に出している方で、ぜひ向こうの人に見てほしいからと来てくださったり。結構全国からという感じですね。

enmono こういうフェアをやってみようというきっかけはあったんですか?

小林 当時学長だった関口さんという方がいらっしゃったんですけど、彼がメイカーフェアの東京でやったのを見に行って、「なんかこれ大垣でもやりたいよね」と言い始めたんです。「いやでも結構大変だと思いますけどね」と言ったんですけど、「やるか」という話になって。

小林 学長が段取りをつけた後、僕がディレクターとして入るという形だったんですけど、1回目はやっぱりすごく大変で、そもそもメイカーフェアって説明がしづらいんですよね。よくある展示会・展覧会でもないし、フリーマーケットでもないし、「じゃあなんなのか」というのが説明できなかったので、「それはよくわかんない」と言われたんですよ。

enmono 『MAKERS』とかの前ですもんね。

小林 ああいうのがあれば、可能性があるのでみんな出してみようと言えたんですけど。

enmono 誰に「よくわかんない」って言われたんですか?

小林 いやもう周囲の人たち全部。

enmono 全部(笑)。

小林 地元企業の人から、僕らの学校が所属している行政の人もそうなんですけど、その時の所属している部のトップだった人が、「わかんないから東京でやるなら見に行くよ」と言って見てきてくれたんですよ。そしたら「これメチャクチャ面白いから絶対やろう」と言ってくれて。「わかんないからダメ」と言われちゃうとおしまいなんですけど、「わかんないから見に行こう」というマインドの人がいてくれたのがすごくよかったですね。

enmono 少ないですよね、そういう人は。

小林 少ないです。それは非常にありがたくて。1回やってからはこれだけ人が集まるから誰も反対する人がいなくなったんですけど、地元の企業にも協賛はしていただいたんですけど、1回目は本当に「なんかよくわかんないよね」みたいな感じで言われてましたね。

enmono すごい勇気をもらえます。実は我々もこの会社とは別にあるイベントを企画していまして、まったく新しいコンセプトのものなので、「わかんない」とよく言われるんですけど、向こう側の方が柔軟でとりあえず1回やってみようと。そういう方が出てくるとすごくやりやすいですよね。

●「なんか面白そう」のエネルギー

小林 1回目の「わかんない」時に集まってくれる人の方が結構質が高い傾向がありまして。

enmono 格段に高いですね。熱量とか。

小林 わかんないとこから読み取ってきますからね。それもあってなるべく僕らも――もちろんうまくいったのも継続してやるんですけど――新しいことをやんなきゃなと思ってるので、その苦労は非常によくわかります。

小林 いわゆるメイカームーブメントと言われる活動がもっとほかにも広げられるんじゃないかと思ってまして、今写真に出ているのは僕らの学校のある大垣市から電車で1時間くらい行ったところにある、ほぼ限界集落のところなんですけど、そういうところで集まって、実際フィールドワークというか、そこでどういう人たちがどんな暮らしをしていて、どんな課題があるのかというのを見て――。

小林 それに対して色んな高スキルを持っている人たち――例えばwebやってる人、アプリ作ってる人、ハードウェアやってます、バックエンドやってますという人たちが、自分たちの知っているテクノロジーを使って「こういう解決策があるよね」と考える。そしてそれを実際に短時間で作ってみる、みたいな活動も最近始めています。まだ実際にそこで使われるモノができるところまでは辿り着いてはいないんですけど、可能性は見えてきたと思います。地元の方は「なんなんだあの人たちは?」と感じていたと思うんですけど。

enmono 始めた当初は「何者?」みたいな。テクノロジーでとか怪しい宗教かみたいな。

小林 本当にそうなんですよ。カタカナばっかりですしね。地元のカフェでおばちゃんに(なんか見慣れないヤツだな)と思われたらしくて、「どっから来たの?」って聞かれまして。僕は「名古屋です」、ほかの人たちは「東京から」と答えるので、(何しに来てるんだ!?)みたいな。

小林 悪い人たちじゃなさそうだなぁと思われる段階までは来たと思います。

●多様性のあるチームを作る

小林 あと、これもそういった活動の一種なんですけど、今IoTって流行ってますけど、ああいうハードウェアのところからサーバラックの中で動くようなところまでっていうのは、やっぱり色んなスキルがないとできないので、そういうスキルを持った人たちを集めて色んな視点からアイデアを出して、それを実際にプロトタイピングして「モノ」にまで落としていく。そういう活動を3年くらい前から積極的にやっています。

enmono これはどちらでやってるんですか? ロフトさん?

小林 渋谷のロフトワークさんですね。

大々的にやり始めたのは3年前の6月だったかな。この時が初めてだったので、僕ら自身がどうやればいいのか、どのくらいアウトプットが出てくるのかがわからないし、参加者の人たちもそんなの知らないし、なんか面白そうだと集まってくれた人たちで。

enmono 女子がいるのがいいですね。どうしてもこういう技術系というかオタク系というのは男子だけになりがちなんです。女子力があると結構議論が活性化する傾向にあります。

小林 そういう多様性みたいなものは僕らも非常に重要だと思っていたので、この時、ロフトワークさんにもなるべく違う方、スキル持ってる方でなるべく性別も違う方にお願いしました。あと、1回目だったので公募だけだとなかなか集まらなかったので、知っている方にお願いして、特に最後には男性ばっかりになりそうなんで……となって、知り合いの女性すべてにメッセージを送って。

enmono (笑)。

小林 どんどん断られるみたいなこともありましたけど(笑)。

enmono 海外の方も参加されてたんですか?

小林 この方は留学生で来てらっしゃったのかな。色んな人たちのネットワークで集まっています。

enmono 多様性っていう意味だとチームの中に外国の方、全く異なる文化、言語体系の方がいると、最初はコミュケーションが重たいんですけど、段々チームになってくると全然考えもしなかったことが出てきて、すごくいいと思うんですよね。

小林 そうですね。そういうのを短期間で集中してやるというのを続けてきている、という感じですかね。

小林 その一環として去年の年末に製品としてリリースされたヤツなんですけど、「光枡」っていう傾けるとほのかに隅っこの方が光ることで日本酒を飲む体験に彩りを添えるというコンセプトの製品をつくるのをサポートしました。これも色んなスキルを持った方たちが集まって、お互いにアイデアを出しながらやるというものの発展系として、実際に世の中に製品として送り出すところまでやってみたものです。

enmono これが出る前くらいに1回Skypeかハングアウトでお話をした時に「すごく大変なんですよ」って仰ってた印象があります。

小林 そうですね。大変だったなって。自分自身メーカーにいた最後の時期にやっていたのが新規事業というか新規分野の開拓だったので「モノづくりって大変だったよね、そういえば」と、再び思い出したっていう、そんな(笑)。

enmono 商品として販売する最後のところが、一番大変ですよね。プロトタイプは早くできるし、むしろ情熱があるんだけど、その先情熱が続く人が少ない。

●コア・ブースター・プロジェクト

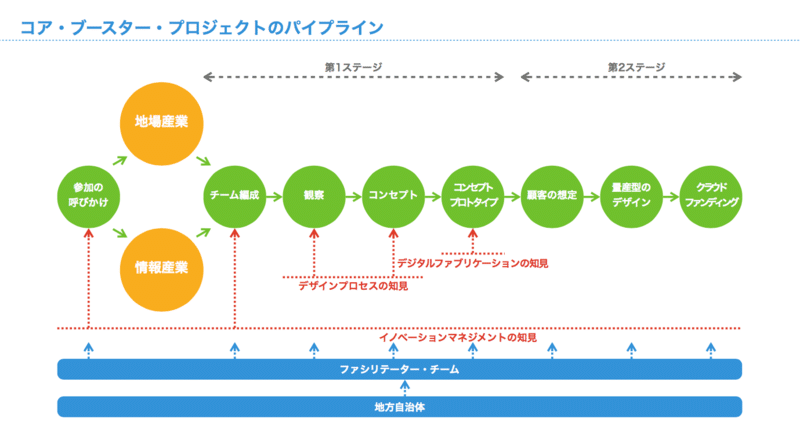

enmono そういった新しいものを生みだす仕組みとして、こちらのコア・ブースター・プロジェクトが生みだされたと。

小林 今、宇都宮さんが仰ったように、とりあえずプロトタイプまで作るっていうのは僕ら自身も色んなイベントを経て、色んな企業と組んできた中で「できる」とわかってきて、でもそれを世の中に送り出すっていう時にやっぱり失速していってボトンと海に落ちちゃう感じがあるんですよね。

enmono 作るところまでで満足して「あああ~」みたいな。

小林 なんとかそこを、コアができたらブーストして送りだそうと。

enmono それってお金じゃないんですよね? 気持ちをどう持続させるか。

小林 お金じゃないですね。

enmono これは外部の相談があってこういうことをやりましょうという感じになったんですか?

小林 割と思いつきっちゃ思いつきで、さっきお話ししたロフトワークさんでやったのが2013年6月で、その後Engadgetさんで同じような試みをやった時に、「これってもしかして自分たちのまわりにある色んな地場産業、特に岐阜県は町工場がすごく多いので、そういう人たちが何か新しい製品やサービスを生みだしていくというのに使えるんじゃないか」と思って。

小林 僕らの学校の卒業生がいくつか起業していわゆるベンチャー企業を作ってるんですけど、たとえばプロトタイピングを得意としているところ、そういうワークショップの運営を得意としているところに声をかけて、「こういうのをやりたいんだけど、どうだろう?」って言ったら「面白そうだからやりましょう」という感じでやりました。

enmono 地場産業さんや町工場さんが入ってくる感じなんですね。

小林 やっぱり製品として送り出すということを考えると、製造物って色々と規制もあったり、売って終わりじゃなくて変なモノを売ってしまうとリコールがあったりということもあるので、そういう経験をある程度持っている人が入っていないと難しいだろうなと。

●傾けると光る枡というアイデア

写真撮影:井戸 義智

小林 岐阜県には色んな産業があって、自動車や航空機の部品が多いんですけど、それ以外にも千何百年くらい前からやっているものもあります。

enmono 刃物とかいいですよね。

小林 (歴史が)長いですね。関の刃物とか。多治見にあるセラミックとかもすごく長くて。

小林 これは枡屋さんのデモ映像なんですけど、枡って1200年くらい前からあるという風に言われてるんですけど、枡って日本全体の生産量の8割を大垣で作ってるんです。あんまり知られてないんですけど、5社くらいあって、こういうような伝統産業というとちょっと違うかもしれないんですけど、ずっと前から脈々と続いてる地場産業をやっている方たちがいます。

enmono いいですね。この木の風合いっていうのがね。

小林 工場を見に行っても面白いですし、これはどこの町工場でもそうだと思うんですけど、それ専用の機械というのがあるんですよね。

enmono ありますね。

小林 枡の組目となる溝(ほぞ)を彫るカッターがあって、あれが企業によって幅が微妙に違うらしいんです。だから枡を見るとこれどこのだって実はわかるという、そんなモノづくりあるある的な話があるんですけど。

小林 このプロジェクトでは、IoTの中で既に大きな競争相手がいる主流ではなく、辺境的なあたりでやっていこうということで始めました。一般的にものづくりというといわゆるメカトロニクス的なところまでなんですけど、IoTというと全部の人たちが関わらないといけなくて。そういう全部の人たちが関わらないとできないところにチャレンジするのって面白いなぁと思って、それをテーマにしました。

小林 細かいところは省くんですけど、地場産業と情報産業から人を集めてチームを僕たちで作って、そこからアイデアを出して、それを固めてコンセプトにして、それをコンセプトプロトタイプという実際体験できるモノまで作ろうというのが第1ステージです。この辺までは極力お金をかけずにやれるというか。

小林 例えば卓上型の3Dプリンター――そういう安く使えるものを使ってやろうということで。そこまで行ったら色んな人たちに見せると本当にそれが欲しいかどうかある程度わかるので、展示会や体験会をやって、それが行けたらいわゆる量産設計という一番難しいところですけど、「製品にするには」というところを。

enmono そこをきちんとやってらっしゃるんですね。素晴らしいですね。

小林 最後にクラウドファンディングで、本当に成立したら(製品を)出そうということで。途中に何回か区切りを設けて、例えば「作って見せてみたけど反応が全然ないなら諦めよう」とか、クラウドファンディングやったけど成立しないということは、「多分これ本当に欲しい人いないんだ、じゃあやめようか」といった感じで極力リスクは減らした状態でできるようにすると。

enmono 非常に我々のマイクロモノづくりと近いところが。我々にないところはこの量産型のデザインというところで、やはりきちんとモノづくりを考えていらっしゃるんだなというところがありますね。

小林 まぁ白状すると最初からこれが綺麗に考えられていたわけじゃなくて、やっていく中で「あー、やっぱりこれちゃんとやらなきゃ」という感じで。

enmono そんなもんですよね。我々もそんな感じなので。

小林 そうしてできあがったのがこの「光枡」というもので、もしかしたらweb等でご覧いただいた方もいるかもしれないです。本当に普通の枡のように見えるんですけど、傾けると端っこの方がこういう感じで、暗いところだとめちゃめちゃ綺麗だったり、それを持っている人が魅力的に見えたりというものです。

enmono これは今、販売中なんですか?

小林 2月くらいに一通りクラウドファンディングの支援者の方へリターンの発送が終わったので、Makuakeのオンラインショップなどで少しずつ一般販売を始めています。

小林 これに関しては、僕が「やりたい」と言って仲間に声をかけて、2週間経たずに――1週間くらいかな――説明会をやってるんですけど、なので相当勢い余ってまして、多分何を言ってるのかわかんなかったと思うんですよね。わかったのはとにかく新しいことをやろうっていう話と、なんかIoT的なことをやるんだということだけだったと思うんです。

小林 それでも割と前のめりで集まってくれた人たちがいたので、例えばどういう風なところへトライしたいとか、こういう企業とは組めないとか、むしろこういうところと組みたいとか、当然企業には事情があるので、お話を一人一人、一社一社伺って、それを元にパズルみたいな感じですけど、チームを組んだんですね。

enmono 枡というコンセプトは、そのヒアリングの段階で?

小林 この段階ではまだないですね。なので、さっきの枡屋さんも「ウチの枡をどうにか売れるようにしたい」とか、そういう狭い考え方ではなくて、「広く捉えると木工なので、ウチの製造技術でなんかできるんだったら、色々できそうだよね」という感じだったんです。

小林 メンバーがきっちり写った写真が実はあんまりないんですけど、この方が枡屋さんで、その隣の方がITに専門特化した人材サービスなどをやっている企業のプロジェクトマネージャーの方で、この方は大垣にある印刷会社のカメラマン。こちらの一番端に写っている方がトリガーデバイスっていうところの佐藤さんという方なんですけども、色んな企業のプロトタイピングを請け負っている方です。結構異色な人たちです。

●形式よりも体験・実践

小林 最初に集まってもらった人たちにレーザーカッターや3Dプリンターを使うと、このくらいの時間でこういう精度のものができますよと体験してもらって、その後にイベントでやってきたのとほぼ同じやり方ですけど、「初めまして」と会った人たちに名刺交換してもらうんじゃなくて、アイデアをどんどん思いつくだけ出してもらおうみたいな感じで。

enmono ハッカソンみたいな感じですか?

小林 そうですね。そうやることでお互い何を考えてるのかが段々とわかってきますし、あとはやっぱり「自分は普段企画とかやってなくて……」という人も実はアイデア持っていることもあるんです。そういう人に自信を持っていただくことも含めて進めました。

小林 昔だったら数百万ないと電子回路で無線で繋がるものはできなかったんですけど、今だったら数千円でそれができるので、そういう体験をしてもらって、それで基礎の部分はできたことにして、各チームでアイデアを出してくださいと。だいたいチームごとに数十個くらいですね。

enmono 何チームくらい?

小林 この時は5チームだったと思います。

enmono これ自体はどういう位置づけなんですか? 費用は学校が出してる感じなんですか?

小林 この時は割と手弁当ですね。

enmono 場所とかは……。

小林 岐阜県が持っている場所だったので、「こういう活動をしたいんだけど」と話したら、「じゃあそこは県の側で費用を持ちますよ」という感じで。

enmono それはすごいですね。

小林 みんなが少しずつ出し合って。例えば外部からすごい有名な講師の方を呼ぶとお金がかかりますけど、全部僕らでやってるので。

小林 そういう公的なところのネットワークを使って、例えば「ここの部分の人がいないので誰か声かけてもらえないかな」と声をかけてもらうことも。そういう意味でもお金が最初にあって、プランがガッチリあって、申請書書いてというのよりも、割とこうオーガニックにというか。

enmono その方がやりやすいと思います。

小林 最初にカッチリ作って、それを外注してとかやると、あっという間に数千万円かかってしまうので。

enmono しかもそれを回収しないとってビジネスモデルを考え始めると1年くらいすぐ過ぎちゃう。そして市場がなくなってしまう。

●自分でも気づいていない能力が発揮されることも

小林 だから、ここで集まって、ある方が枡を光らせたらなんかすごく魅力的なんじゃないかというアイデアを自分でドリルで穴を開けて電球埋めこんで持ってきて、こんなの本当に数百円くらいでできてますし、「これってどういう時にどういう風に光るのがいいんだろう?」と考える際も数百円の部品で、「こういうセンサーで傾けたら光るといいよね」というのをやっていって、本当にここまでだと――人件費を計算に入れなければですけど――数千円くらいですよね。

enmono ファクトリーXという団体があって、Googleグラスを生みだしたチームらしいんですけど、「このプロトタイプ、何日でできたと思いますか?」みたいなTEDトークがあって、「1週間?」「1ヶ月間?」「実は1日でできたんですよね」なんて。

「ホームセンターにあるもの、まわりにあるものをテープで繋ぎ合わせて作りました」みたいな。モノがあって、そこから発想していく方が早いんだよという話があって、まさにこの手早く作っちゃうというところが通じるものがあると感じました。

小林 実はこの光る枡というのは闇に葬り去られかけていたアイデアで……。というのは、絵に描いただけだと全然魅力がわからないんですよ。さっきのカメラマンの方が絵に描いて持ってきたんですけど、「いや、そんなのあまり面白くないんじゃない?」みたいな感じでポイって捨てられそうになったのを、「いやいやそんなことないんだよ、わかってよみんな」って言って家に帰って穴開けてグリグリってやって光らせたら、「すごくいいじゃん」ってなって、次のミーティングに持ってきたらそれまでみんなの主力だったアイデアが忘れ去られて、「いや、コレだよね」ってなったという。

小林 本業のスキルはもちろん申請していただいたんですけど、彼はお父さんと二人で工房みたいなものを家に持っていて、色んなモノを作るのが大好きな方なんですね。実はこの後も色んな困難が訪れるんですけど、彼が色んなアイデアを思いついて試して、ざっくり作ってみたのを例えば枡屋さんに提案して、そっちで高性能で作って製品レベルに持って行くみたいなやり取りが起きていったんです。

小林 先程仰っていたように、「これどうしよう?」ってどっかの専門家のコンサルに持っていったり、どっかにお金出して投げたりではなくて、「なんかできるはずだ」って自分の手でやってみるという方々が多かったのはやっぱり……。

enmono 自分でも気づいてなかった能力が発揮される可能性があるわけですね。

小林 ほんとそうなんですよ。

enmono そこが面白いですね。

小林 それがすべて計算ずくでできたらいいんでしょうけど、なかなかそれはっていう。

小林 それで傾けて光るっていう基本部分ができたので、じゃあどうやって実際のモノに持って行くかっていうことで、この辺までは結構スピーディに行ってるんですけど、上下に枡を分けて磁石でカチッとつけるようにしようとか、あとはこういう電子回路の基板を素早く作って――これもこの辺が得意な人が数日でササッと作ってしまったと思います――あと光を遮る部分は本当に卓上型の3Dプリンターでミーティングの最中に「このぐらいですかね」とデータを作ってビューッと出してみたいな感じでやっていきまして、だから皆さんが「初めまして」って会ってからこのビデオに出てくる実際にセンサーが入っていて光る枡ができるまで3ヶ月くらい。

enmono ものすごく速いですね。

小林 ここまで本当にすごく速くて、おおーすごいじゃんみたいな感じになって、地元の新聞もそうでしたし、あとはテレビ番組にも取り上げていただいて、その当時そこそこ話題になったんですね。

enmono この動画のクオリティが結構高いんですが、これはそのカメラマンの方が?

小林 そうなんですよね。これは本業の方のスキルで。光るものを撮るのって実はすごく難しいんですけど、そういったあたりもご本人は当然カメラマンですし、(カメラマンさんと同じ会社の)ディレクターの方にも協力していただいて。

enmono(三木) 見せ方がすごく上手ですよね。やっぱり。

enmono(宇都宮) これ普通に発注するとウン十万円ですよ。

小林 それぞれがスキルを出し合えば、人件費はかかっていますけど、それがあればできるわけですし。自分たちがこれをやりたいっていうのがあるからですけど。そうじゃなければ、「じゃあ動画何十万円です」とか「ここの部分のパンフレット何十万円」とかなっていくと、「あ、もうやめようか」ってなっちゃうんですよね。

●そういえばモノづくりって大変だった

小林 そんな感じでメディアでそこそこ反応が得られたので、じゃあってことであちこちの展示会に出して、実際いくらだったらみんなこれに出すのか、どのくらい反応があるんだろうかというのを見て、結構いけそうだとなったので、いよいよ製品化に向けていきましょうよとなったんですけど、ここからが結構長くてですね。

enmono ここからが正念場。

小林 モノづくりってそうだったなと。

enmono 思い出したわけですね(笑)。

小林 さっきの動画で撮ってる間はいいんですけど、あのままの構造だと、ちょっと経つとお酒が漏れてきちゃうんですよ。それはさすがに酒器としてはないよねという話になって、それをどうしようかと。最初のヤツは継ぎ目が見えちゃってたんです。よく見るとビデオでも継ぎ目が見えてるんですけど、そうすると最初からネタバレというか出落ちというか、そういう感じがあるので、それはイヤだよねと。

小林 あとはモノづくりの部分で「どこで製造するのか」。最初から何万個も出るとは思えないので、もしかしたら100個で終わっちゃうかもしれないし、1万個いくかもしれないし、そういうのに付き合ってくださって、かつクオリティはちゃんと維持できる工場を探さないといけない。

enmono 重要ですね。

小林 この時も色んな人の伝手で辿り着きました。一番最後に写真を載せさせていただいているプリント基板を実際にやっていただいたところは、鎌倉の大塚さんにご紹介いただいて――。

enmono(宇都宮) (大塚さんの伝手なら)久田見さん(久田見製作所)でしょう?

小林 そうですそうです。

enmono(宇都宮) 久田見さんはzenschoolの卒業生です。

enmono(三木) ああ、久田見さんのところで実装されたんですね。

小林 大塚さんのFacebook見てたら「なんか岐阜行ってるなぁ」と思って、「大塚さん来たら言ってくださいよ」ってメッセージを送ったら、「実は久田見さんというところに実装の打ち合わせに行っていて」ということで、「へえ~」と思って久田見さんにコンタクトしたら「あ、大塚さんみたいな案件ですね」みたいなことを言われて。

enmono (笑)。

小林 「はい、そうです」という感じで。そういうわけでなんとか乗り切って、量産モノができたので、じゃあクラウドファンディングに挑戦しようということで。これはまた同じ撮影チームとIAMASの当時学生だった人たちにお願いして、パーティシーンも撮って「こんな感じになるんだよ」とやって。

小林 それでクラウドファンディングやったんですけど、当初は期間中に色々ネットワークもできてたので、色んなメディアの方に取り上げていただいて、最初のスタートダッシュはギュッといけたんですよ。でもその後なかなか伸び悩むっていうね。

enmono(三木) つらいところですね。

enmono(宇都宮) あるあるです。

小林 あるあるですよね。みんな「この勢いであっという間に」と期待したと思うんですけど。

enmono そこからどう巻き返したんですか?

小林 クラウドファンディングをしたMakuakeの担当者の方のアドバイスもいただきつつ、単独でイベントを主催するのは難しいので、知り合いの方々にお願いしてあちこちのイベントに参加させていただきました。

enmono 地道な営業活動を。

小林 そうですね。これはあるイベントの様子ですが、友達が「手伝ってあげるよ」と来てくれて……そういう感じでなんとかいきまして。ほぼほぼ目標額くらいでしたけど成立したという感じに辿り着きました。

小林 そんなこんなをやっていく中で、色々理由はあったと思うんですけど、今回本当に前のめりな人たちが集まって、本当に製品出すよというのが最初からやれたり、さっきのプロトタイピングの部分をサポートできるような人たちがいたり。あとは途中で失速するというのは本当によくあるんですけど、今回プロジェクトマネージメントをするっていうことで入ってくださった方が、みんなのお尻を叩きながら「ほらほら、やらなきゃ」と言ってやってくみたいな、そういうのがうまーく重なって出せたかなと思ってます。

小林 こういう感じでトライしていく人が段々増えていくと、いま地方創生とかやたらめったら言って色んなお金が動いてますけど、そういうのに頼らずとも自分たちの中から成功する人が出てきたり、次の世代を支える人たちが出てきたりという感じになるんじゃないかなぁと妄想しています。

enmono なるほど、ありがとうございます。

小林 すみません、長くなっちゃって申し訳ないですけど。

●チームビルディングの手法

enmono CMが明けました。後半は今ちょっとお話いただきました、多様な人が集まってモノを生みだすというところで、我々もクラウドファンディングをやる中で毎回感じているんですが、チームビルディングがもう9割くらいかなと思う次第で、その辺の「こういうチームはうまく行く傾向がある」みたいな、そういうお話ができればなぁと思っているんですけども。どうですか? 何回かハッカソンのようなことをやられていて。チームビルディングに関するご苦労とか。

小林 イベントでやる時も、さっきのような長期のプロジェクトもそうなんですけど、スキルをなるべく混ぜるっていうのはやっぱり基本としてあって……。同じスキルの人たちばかり集まっているのはダメですし、同様に同じ組織の人たちだけでもダメだし、性別とかもできるだけ混ざるようにすると、同じことを話してもみんな見る角度が違います。それを感じられるようにするっていうのは、必ず入れていることです。

小林 あとはメンバー同士がフラットにやるということ。そういう関係に慣れてる方と慣れてない方がいると思うんですよね。いわゆるITの方ってフラットな感じに結構慣れてると思うんです。でも例えば町工場の方で普段受発注の関係だと――。

enmono いきなり名刺交換から始まりますね。

小林 「何かあったらお願いします」みたいな、そういう話になっちゃうので、「いや、名刺とかはどうでもいいんで」という。

enmono そういうところで気をつけているステップってありますか? チームが最初にテーブルに揃いますよね。その時どういう風なアクションをして、場を作っていくか。

小林 簡単にスタートできるところからやっていって、例えば自分たちはこんな分野に興味があるんだと簡単に自己紹介してもらった後に、じゃあこういうテーマがあった時に「どんな人がいますかね」「どんな時がありますかね」というのを小さな付箋紙に書いて思いつきで出してもらうみたいな、誰でもできるところからやっていって――。

enmono 割とダイレクトに作業に入っていく感じですか?

小林 そうですね。あとは手抜きと言われたらおしまいなんですけど、イベントをやる時にインプットする時間が午前中にあったとしたら、間にお昼を挟むんですけど、そこをケータリング等で用意せずに、「あとは皆さんチームで行ってください」という風にするんですね。

小林 そうすると「じゃあどこに行きますか」となれば、食べログみたいなので見る人もいれば、自分の経験で言う人もいれば、何か別の方法で探る人もいて、あと例えばランチの800円を高いと思うか安いと思うか、「いや、僕はカレーが好きだ」「絶対これは譲れない」みたいなところとか、結構違うんですよね。だけど最終的にはみんなで同じものを食べるっていうことで、その時点から「あ、お互い違うのか」と。

小林 例えば会社名がすごく有名なところだと、みんなお互いにちょっと構えてしまうんですが、食べながら趣味の話をしてもらうことで「あ、この人こんななんだ」と理解が進んで……。

enmono ランチを有効に使ってもらうわけですね。

小林 そうですね。余所のワークショップではアイスブレーキングにすごく手間をかけています。それに比べると雑かもしれませんけど、意外にうまくいくんです。

enmono 僕らもランチを戦略的に使ってみようかな。

小林 どうぞどうぞ、もちろん。そういうのを経てくるので、例えば「日常生活をもっとテクノロジーで面白くしよう」みたいなトピックだった時に、お互いの趣味の話とかが自然に入ってくるわけなんですよね。

小林 あともう一個気をつけているのは、僕らがアイデアスケッチと呼んでいるんですけど、こういうペンを使ってこういう風に描いてくださいという簡単なスケッチの方法はしなくて、全員に描いてもらうんです。そうすると普段「いやいや、僕企画とかできないんで」と言ってる人が実はすごく面白いことを出してきたり、「絵とか描けないです」と言う人がすごくうまかったり。

enmono(三木) 絵ってすごく意味があるんですよね。描くことに。

enmono(宇都宮) zenschoolでもストーリーボードって描いてもらうことが。

enmono(三木) 絵はそんなにうまくなくても描いた絵を説明している時に、こっちから聞くんですよ。「このユーザーは今どんな気持ちですか?」「この人はどういう趣味ですかね」みたいに。

enmono(宇都宮) どんどん答えていく中で気づきがすごく増えていって、それがストーリーになっていくので。

enmono(三木) そこがすごく面白いなと思っています。

小林 みんながそうやって黙々と描いた後に、まずは今仰ったようなことをチームの中でやってもらってて、そのアイデアを紹介して「ここどういうことなの?」と絵だけではわからないことを聞いて、それをその後全部貼りだしてもらって投票してもらうんです。単なる多数決じゃなくて「何でそれがいいと思ったのか」ということを徹底的にディスカッションしてもらって、そうするとそこに描かれたものと全然違うところにうまくジャンプする場合があるんですよね。

小林 チームビルディングという意味だと、その辺までを「初めまして」から大体5~6時間くらいでやる場合がイベントだと多いんですけど、そのくらいまでやるとお互いが何者でどんなこと考えてて、どの辺が得意そうでみたいなところと、このスキルを集めたらこういうのできそうだよねというところがわかるという感じです。

●チームの熱量はどうやって維持するのか

enmono 今までそういうハードウェア系のハッカソンをやってらっしゃったと思うんですけど、燃料が途中で尽きちゃうチームと、尽きないでグーッと最後まで行くチームの違いみたいなものは何か言い表せますか?

小林 一つにはマネージメントというか、そんなに難しい話じゃなくて、「じゃあ次いつ集まろう」「これとこれあるけどどうやろう」ということを、誰かがうまく整理してくれると進むんですけど、そうしないと「次いつ集まりましょうか」という話だけで2~3日過ぎているということがあり得るわけですよね。「AかBかCか提示するので、どれにしよう?」みたいな感じでやる人がいると結構グイグイ進むなというのはありますね。

小林 そこはフラットに集まった場合の逆の難しさで、普段だったら同じ企業内だと命令系統みたいのがあるので、それで進んでいっちゃうところが、フラットだとお互い遠慮し合ってしまうことがあるんで。

enmono リーダーというのは明示的に決めてくださいという指示を出すんですか?

小林 そこはそんなにはしてないですね。僕らの側でやれることとしては、応募する段階で自分のスキルとかを書いてもらうんですけど、その中で「マネージメントみたいなことを業務の方でやってます」「できます」「得意です」という方たちをなるべく配置するようにします。同様に例えばエンジニアもいないとできないので、それをなるべくバラバラになるようにして。そういう感じで自然にその人が仕切っていく場合もあれば――。

enmono 全然こちらが意図していなかった人がリーダーシップをとる場合も。

小林 ありますね。

enmono それは自然な流れを待つというか。

小林 そうですね。昨年末にBONXというウェアラブルトランシーバーを出した宮坂さんという方が参加された回がありました。

彼はプロ級にスノボがうまいんですけど、それについて本当に趣味の紹介として自己紹介で言ったんですよ。でもごはん食べて帰ってきたら、なんか10年前からチームだったんじゃないかという感じで、みんなが「おまえのために作る!」みたいになっていて。

enmono すごい(笑)。

小林 彼は別にそんなことを言ったわけでもなくて、ただ単にポロッと言っただけなのに「あれぇ?」みたいな。そういうお互いの中で、カリスマ性っていうと間違うかもしれないんですけど、求心力がある人が出てくるとそっちにギュッと引っ張られるというのはありますね。

enmono 実際我々もチームがどういう風にできていくかというのを見ていると、逆にこっちが面白いんです。今回の期は誰が引っ張っていくかというのを自然発生的にどうやったら起こせるのかというのが非常に興味があってですね。我々の学校のzenschoolも毎期、期によってカラーが違うんですけど、そこのチームの自動生成方式には非常に興味があります。

小林 それが想定通りに全部いけたらいいですけど。なかなかそれも。

●ほかの地域でもIAMASのような活動は広まるか?

enmono 現在、岐阜県でやってらっしゃるじゃないですか。こういうIAMAS的な活動っていうのが岐阜県という場所だからうまくいっているのか、それとも他の地域にも展開可能なのかというところに興味があるんですけども。

小林 そこはよく聞かれることで、展開可能なはずだとは思ってるんです。ただ、その土地土地に特徴がいろいろあるので、その土地の事情次第という面もあります。岐阜県は多様性があるのがいいところで。地理的には海はないですけど山があって、色々気候も違う。産業的には一般的なイメージとして自動車や航空機が多いんじゃないかと思われがちなんですけど、ほかの産業も色々あります。

小林 あと、僕らのところがちっちゃな特殊な学校だというのもあって、色んな人たちがある意味HUBみたいになりやすいというところは一つあるんと思うんですね。だから、そういう下地が何もないところでやるというのは難しいことが多くて――。

enmono そうですね。

小林 全然問題意識がなくて、「今の産業のままでいいじゃん」と言ってるところでは起きないですし、そういう多様な人たちがいないところ――例えば「鉄しかやってません」というところだと――そこで同じようなことっていうのは難しいだろうし。

小林 (岐阜県と)同じような多様性があって、それを繋いでくれるようなインターネットをはじめとするテクノロジーに明るい人たちがいるという感じになってくると、同じようなことができる可能性は充分あると思います。

enmono このモノづくりファシリテーションというんですかね、そういう活動をほかでやろうと思った時に、多分IAMASさんでやってらっしゃる型を身につけて、その地域で展開する地元の方がいないとなかなか難しそうだと思うんですけど、そういうIAMASでやっていることを学びに来てくださいというアプローチはされてますか?

小林 そういうスクールみたいなことはまだやっていなくて、なかなか時間がかかるんですよね。そういう気運が高まってきたら、学校のカリキュラムとして走らせるというのはやりたいんですけど。

小林 ちょっとご縁があって、北九州でも同じようなことできないかなとご相談を受けて、ひとまずイベントに仕立ててみたんですけど、その時にも地元でずっとハンガーを作ってらっしゃるマルソー産業さんに参加していただきました。マルソー産業さんって確か(zenschoolの)卒業生ですよね?

enmono はい。

小林 加えて、たまたまそのあたりにデータセンターを作ったIDCフロンティアさんもいたので、その方たちにも入っていただきました。

これが仮に岐阜に来てもらってという形になると、地盤が違いがやり方の違いにもなってくるので、土地に合ったものになりません。もし、「ウチでもやってみたいんだけど」と本当に思っている方がいらっしゃれば――。

enmono IAMASさんや小林先生が行って、実際にやってみて、体験した方がそれを継続できるかどうかというところにかかっているんでしょうね。

小林 そういう形の方が実現性が高いと思います。

enmono 先程仰っていた地場のリソースはそれぞれ異なると思うので、同じモデルが簡単にできるということはないと思うんですけど、まずは「ここから新たなものを生みだしたい」という意識を持つモノづくりファシリテーターみたいな人の存在が出てくるか、もしくは育てるか、そこは重要な鍵になりそうですね。

小林 そういうのをやりたいんだけどという相談もたまに受けるんですけど、座学で何十時間かやったらできるかというと……。

enmono(三木) 道場みたいなね。一緒にやって、レベルが上がってきたらおまえやってみろみたいな。

小林 そうなっていったらいいなと思います。

enmono(宇都宮) 弟子を取ったらいいんじゃないですか?

小林 そうですね。弟子は確かにアリかなと思いますね。

enmono(三木) IAMAS道場。

小林 (笑)。現場で実践するしかないですからね。

●日本の「地域」の未来

enmono すみません、もっとお話を伺いたいのですが、時間の都合で最後の質問になります。皆さんに伺っているお話がありまして、日本の○○の未来についての想いを教えてください。○○はご自身の関心事でいいんですけども、未来に対してご自身の特定カテゴリーの中で思っていることがあれば。

小林 ○○を「地域」とした時に、今この場所は東京ですけど、僕らは普段地方・地域と言われるところにいます。今は地方創生とか色々言いますけど、とはいえ「じゃあどうすればいいのか」がなかなかはっきりしないところがあると思うんです。今日ご紹介したような活動のような、次々と何か新しいものを生みだしていくことが、もっともっとほかでもできるはずだと思うんですよね。そういう形で自発的にクリエイティブな人たちを増やしていくことが、これからの日本全体を面白くしていくことに繋がるんじゃないかという風に思います。

小林 それがいつできるのか、どうなるのかっていうのはわからないところではあるんですけど、そういうことを信じてチャレンジしていくというか、そういう感じですね。

enmono それは多分お金だけあってもできないと思うので、継続的にやるためには特定の領域に関心がある人たちが集まって、お互いに学び合えるような場というか道場というか。

小林 そうですね。道場ですね。

enmono 我々もそういうのを運営しているので、何かそういったところで協力して――。

小林 いいですね。

enmono 協会を作ってみるとか(笑)。モノづくりファシリテーター協会的な。お互いノウハウをそこで共有していって、お互いの卒業生がまたそこで発表していって……となると広がっていくんじゃないかなと。

小林 それはすごく有効な感じがしていて、3月に出ていたカンファレンスでもキックスターターの人たちが色々話していました。お金だけ集めればモノができると思っていて大失敗した例って山ほどあるんです。

enmono あります(笑)。

小林 そういう人たちをいっそ6ヶ月くらい中国の深せん(土偏に川)とかに送りこんで、一通りのプロセスを体験しつつ……まさに道場ですよね。という風にやれば、そんなミスはないなと。

enmono 失敗した人の話を聞くのが、また勉強になるところもあって。失敗者をどんどん集めて、「こういう風に失敗した」というのをやるとそれも面白いかもしれないですね。

小林 そうですね。それがクラウドファンディングみたいなものだったら失敗してももう一回トライすればいいっていうのはあると思うので、そういう環境が増えていくことはすごくいいことだと思います。

enmono ぜひそういうモノづくりファシリテーター協会、未来をご一緒できればと思います。

小林 ありがとうございます。

enmono その際はよろしくお願いします。

小林 よろしくお願いします。

enmono 今日はIAMASの小林先生に非常にわくわくしたモノづくりと地域という有意義なお話を伺いました。ありがとうございました。

小林 ありがとうございました。

対談動画

▼小林茂教授

▼IAMAS WEBSITE

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?