成功企業のブランディング事例 Vol.4「ヤマトホールディングス」

成功企業のブランディング事例シリーズのVol.4へようこそ。

(Vol.3を見逃した方は、こちらからお読みください!)

本シリーズでは、様々な企業をピックアップし、その企業のブランディング手法や、それによって得られた効果についてご紹介します。

ニューヨークでサービスをローンチし、一年で約55,000ユーザーを獲得したZeBrandが、ブランディング初心者にもわかりやすい解説を目指します。グローバルで展開するブランディングサービスで提案している3つのステージに基づいて、体系的に企業を分析し紹介していきます。このシリーズを読みながら、ブランディング知識を蓄えていきましょう。

ブランディングに興味はあるものの、

・ブランディングが企業にどんなメリットをもたらすのか知りたい方

・ブランディングに関する知識を蓄積したい方

に役に立ちます。

ブランディングの概要に関しては、こちらの記事をご参照ください。

Define:ブランドの核となる方向性を整理し、定義する

・ブランドDNA

Design:ビジュアルアイデンティティをデザインする

・ブランドストラテジー

・ビジュアルアイデンティティ

Deliver:ブランドを世界中に届ける

・ブランドアセット

Refine: 世界や顧客の変化に合わせてブランドを見直す(Define, Design, Deliverを繰り返す)

・ブランドコーチセッション

・ブランドフィードバック

・ブランドスコア

Define、Design、Deliverのサイクルでブランディングを進めます

ヤマトグループについて

ヤマトグループは、1919年に日本で創業された運送会社です。宅急便やクール便のサービスを開始したりと、時代のニーズに応えるイノベーションを創出してきたことにより、長きにわたって、多くの顧客に愛されています。現在は、全国約4,000の物流拠点、約5.4万台の車両、そして約22万人の社員を擁し、社会インフラの一員として、物流を通じて顧客や社会の課題解決に取り組む大企業です。

今回ヤマトグループを取り上げた理由は以下の2つです。

1.「クロネコヤマト」の愛称で親しまれるヤマトグループが、ロゴを変更したことで大きな話題を呼んだため

今回はブランドのデザインとその変更について、分析します。

2. 約100年ほど前に定められた社訓が今でも機能しているため

時代の変化に合わせて企業が変化する中で、核となる部分が一貫していることは、重要です。今回の記事では、ヤマトグループの社訓についても触れます。

ヤマトグループのDefine~ブランドの核となる方向性を整理し、定義する~

社訓

ヤマトグループは3つの社訓を企業理念の原点においています。ヤマトグループの社訓は、1931年にヤマト運輸創業者の小倉康臣が定めたものです。

大和は我なり

「全員経営」の精神を意味し、社員一人ひとりが「自分はヤマトを代表している」意識を持って欲しいという思いを表しています。

運送行為は委託者の意志の延長と知るべし

「運送行為」は、単にものを運ぶことだけではなく、お客様(委託人)のこころ(意志)をお届けし、お客様(委託者・受取人)に喜びをもたらすことです。常にお客様の立場に立って考えながら、品質の向上や新たなサービスの開発に取り組む事を大切にしています。

思想を堅実に礼節をおもんずべし

一人ひとりの社員が責任感を持って自ら考え行動する全員経営のもと、社会の一員として法律やルールを遵守するとともに、一人ひとりが高い倫理観を持って行動することを大事にしています。

小倉康臣の次男として生まれ、会社の経営に携わった小倉昌男は絶対赤字になると言われていた宅急便の事業化を開始しました。彼の経営の原点は徹底的にお客様の立場に立つことであり、「サービスが先、利益は後」という考えのもと、社訓にある「大和は我なり」という全員経営の精神を社内に徹底させることで、事業の成功を導いたと言われています。例えば不安定な立場で働く人が多かったドライバーをいち早く社員化し、ドライバーにもヤマトの一員であるという認識を与えたことはその象徴と言えます。

ヤマトグループの経営理念

ヤマトグループは社訓を基盤に、事業目的や企業の目指す方向を示す経営理念を設定しています。

社会的インフラとしての宅急便ネットワークの高度化、より便利で快適な生活関連サービスの創造、革新的な物流システムの開発を通じて、豊かな社会の実現に貢献します。

この理念を達成するために、他の運送業者とは差別化された経営戦略がいくつもとられてきました。

YAMATO NEXT100

ヤマトグループは、1919年に創業し、2019年でちょうど100周年を迎えました。そこで、ヤマトグループが次の100年も持続的に成長していくために、現状を分析した上で抜本的改革が必要であるとの決断に至り、2020年に「 YAMATO NEXT100」(経営構造改革プラン)が策定されました。ここでは、以下の3つを基本戦略として、グループ全体で経営理念に向けて革新を進めていきます。

1. お客さま、社会のニーズに正面から向き合う経営へ転換する

2. データに基づいた経営へ転換する

3. 競争により、物流のエコシステムを創出する経営へと転換する

以上のようにヤマトグループは、創業時に策定された社訓を軸にしながら、経営理念を達成するために、戦略を立てて、実行し続けてきた歴史があります。冷蔵・冷凍商品の配送に対応したクール便サービスの開始、クロネコメンバーズサービスによる再配達の防止システムや、宅配ロッカーの活用など様々なサービスで顧客の信頼を獲得しているのです。

ヤマトグループのDesign~ビジュアルアイデンティティをデザインする~

Defineでは、ヤマトグループの社訓や経営理念、またそれらによる経営戦略などについて紹介していきましたが、次は、ヤマトグループの社訓や理念を反映させたビジュアルアイデンティティについてロゴを中心に見ていきます。

ヤマトグループのロゴ

ヤマトグループのロゴはヤマト運輸がクロネコヤマトの愛称で呼ばれる所以となる黒猫のデザインです。このロゴ誕生には1957年に提携を結んだアメリカのアライド・ヴァン・ライアンズ社(海外の運送会社)の影響があるそうです。同社の親子猫マークに込められた「careful handing(丁寧な荷扱い)」という意味に共感した小倉康臣(当時の社長)が、同社のジェームズ・カミンズ氏から使用許可を得て親子猫マークを採用したそうです。お母さん猫が子猫を優しく運ぶこのマークには、お客様の荷物を丁寧に扱うという、そんな思いが感じられます。

クロネコマークの変更

歴史の長いネコマークのロゴですが、2021年ブランドのリニューアルに伴い、新しい「クロネコマーク」を採用することとなりました。今回の変更は1957年のクロネコマークの制定以降、初めてのデザイン変更となりました。Defineのパートで触れたヤマトグループ全体での変革の流れを踏まえ、ロゴに関しても見直しが行われたのだと言えるでしょう。

この新マークは新たなヤマトグループの意志と、ビジョンを表すシンボルとなります。

一般的なロゴマーク変更の意義

● 企業の組織変更

● 事業内容の変更・新規事業の開始

● 新たな企業理念

等をアピールしたい場合にロゴマークを変更することが多いです。

変更された部分

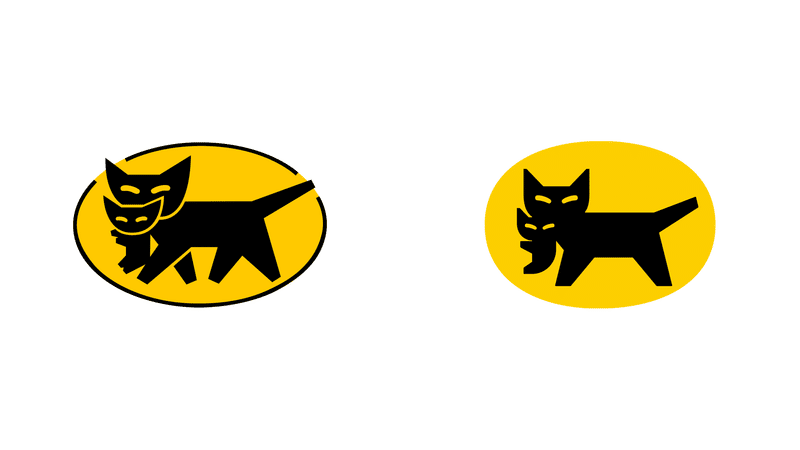

具体的に変更された部分を見てみましょう

大切な子猫を加えて運ぶというクロネコの姿自体は変わりませんが、全体的に、より洗練された、都会的な形へと変化しました。一見するとあまり変化のないように見えますが、よく見るとマーク全体を縁取っていた黒線がなくなっていたり、足が簡略化されたりといった変化が見て取れると思います。

変化のポイント

1. シンプル化

変更したマークを見て、「シンプル化」が進んだように感じる方が多いのではないかと思います。

実は、近年の企業ロゴは一般的にシンプル化が進んでいます。

例えば、スターバックスのロゴや、Firefoxのロゴなど、変更するたびにシンプルかつ平面的なデザインへと更新されています。

では、クロネコヤマトはこのトレンドに合わせるためにクロネコマークのシンプル化を行ったのか、というとそうとも言い切れません。

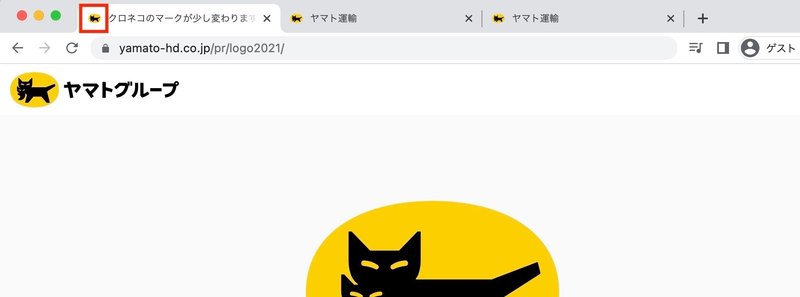

シンプル化しているのはロゴマークのトレンドとも言えますが、近年のデジタル化に伴って、ロゴの表示される場所や大きさの多様性が増しました。デジタル上での表示をする際に、細かいロゴは潰れてしまう可能性があるのです。

例えばこの画像のタブで表示されるロゴマークを見てください。複雑なロゴであれば、潰れてしまうでしょう。

さらに、ロゴをシンプルにすることは、印刷などを行う際に必要とされるインクや素材を少なくすることもできるため、環境にやさしい「サスティナブル」なブランドイメージを与えることもでき、ヤマトグループの理念を表すデザインになっているとも言えるのです。

2. 詳細をしっかり説明している

ロゴを変更する際には、周囲からさまざまな反応や意見が寄せられます。クロネコマークの変更についても、さまざまな意見が寄せられ、大きな話題となりました。

ここで大事になるのは、企業がロゴ変更の説明をしっかり行うということです。

ヤマトグループはロゴ変更に関して、特設サイトやムービーによって変遷や経緯を丁寧に説明しています。新しいロゴマークにすることで少なからず生まれる「違和感」に対して、しっかりとフォローを行うことで、ヤマトグループの顧客を置いてきぼりにすることなく刷新することに成功しました。

ロゴ変更に関するヤマトグループの特設サイト

その他の変更について

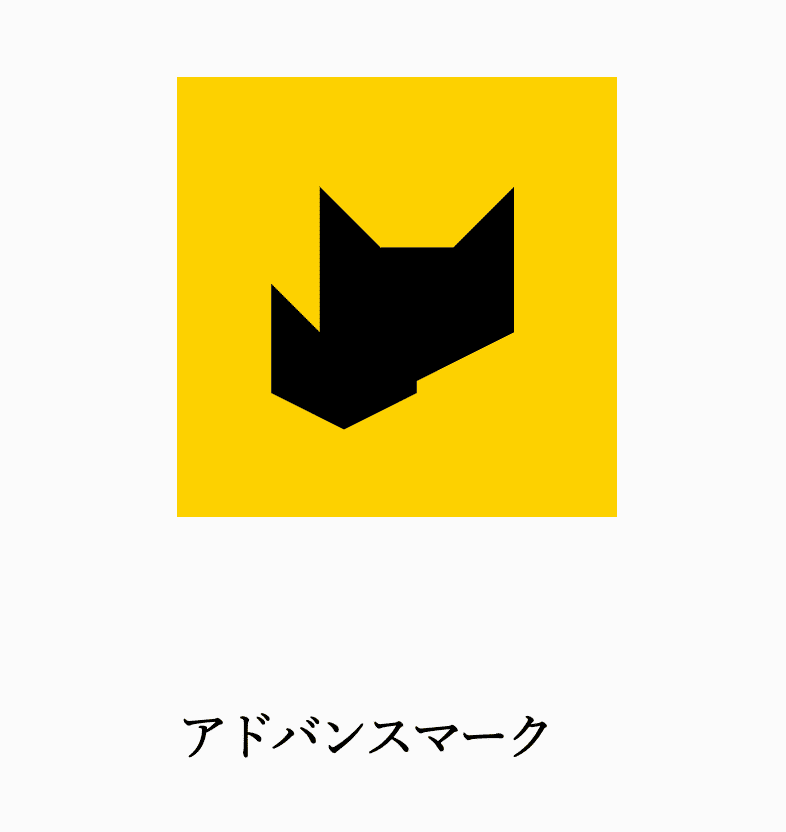

特設サイトを見ていただければ、クロネコマークだけでなく、アドバンスマークやコーポレートカラー、ロゴタイプに関しても刷新が行われたことがわかると思います。

ビジュアルアイデンティティの変更が行われる前のコーポレートカラーはヤマトイエローとヤマトグリーンの2色でした。

ヤマトイエロー:「常に新しいサービス・事業を創造し続け、社会の発展とともに自社の成長を図る」という意味。

ヤマトグリーン:「安全第一・環境と共存する」という意味。

変更後は、ヤマトグリーンが廃止されました。ロゴに使用されている黄色と黒をメインカラーにし、その2色を引き立てる白とグレーのサブカラーを追加した4色がコーポレートカラーとなりました。ヤマトグループは、今まで親しまれてきた黄色と黒を大事にしつつ、都市、地域にノイズをうまず、より自然に溶け込む白、グレーを採用したということを述べています。

実際、トラックの塗装イメージを見ると塗装がシンプルになり、環境への配慮もあってヤマトグリーンが廃止されたのではないかと推測することもできます。

また、全く新しいアドバンスマークはとても目を引くものになりますね。このマークからは、新しい価値提供へ挑戦するヤマトグループの意気込みのようなものを感じます。

ヤマトグループのDeliver~ブランドを世界中に届ける~

ヤマトグループの理念のもと作成された新しいデザインは、先ほど述べたように、特設サイトを用いて丁寧な説明を伴いながら発信されました。

ヤマトグループの発信は、ロゴマークやサービス紹介といった発信だけにとどまりません。

例えば、ヤマトグループは2020年に制服をリニューアルしました。制服のリニューアルがブランディングと何の関わりがあるのかと思われるかもしれません。しかし、ブランディングというものは、ブランドらしさを、うまく発信していくということが軸にあります。発信する場となるのは、ブランドと企業のすべてのタッチポイントです。民間向け運送業サービスの場合、社員(=セールスドライバー)は最大のタッチポイントだと言えるでしょう。

その社員が着用する制服が新しくなるということは大きな意味を持つのです。

新ユニフォームは、日常業務の効率性の向上を意識しただけでなく、環境へ配慮した素材を採用したそうです。さらに、White Mountaineeringの相澤陽介氏によるデザイン性の高い制服にすることで、社員のモチベーション向上にもつながったでしょう。制服のリニューアルに関しても、ロゴマーク変更の時と同様に、HPで詳しい説明がされています。

他にも、ヤマトグループはクロネコを大事にしていることから、宅急便を支える基幹システムを「NEKOシステム(*)」と読んでいたり、セールスドライバーのデバイスは、集荷や再配達などの依頼が来た際に「ニャー!」という猫の鳴き声でお知らせしたりするなどといったことを行っています。

※ NEKOは、「新しい観点(New)」で、「経済性を重視(Economical)」し、「親切で優しい(Kindly)」、「オンラインシステム(Online system)」の略です。

まとめ

今回はヤマトグループに関して、ロゴの変更を中心に見ていきました。日本で長い歴史を持つヤマトグループは、様々に成長し、新しいサービスを実施していますが、芯の部分は変わることなく、多くの顧客に愛される企業です。ビジュアル面での大幅な変更は社員を含め顧客に違和感を持たせてしまうことがあるかもしれませんが、適切なタイミングで十分な説明とともに変更することでプラスの影響を与えることもあるでしょう。

成功企業のブランディング事例シリーズでたくさんの事例を知ることで、ブランディングに関する知識やアイディアを蓄えることにつながります。本シリーズの他記事にも興味がある方は、こちらからご覧ください。

ZeBrandではリブランディングに関するお手伝いも行っております。ビジュアルアイデンティティに手を加えると、ブランドの一貫性が崩れやすくなってしまいます。すると、どれほど良いデザインに変更したとしても、ブランドとしての認知度が高まりません。ブランディングを一括管理することによって、ブランドの一貫性を担保することができます。ZeBrandに興味がある方は以下よりお問い合わせください。

参考:

・https://yamato-hd.co.jp/investors/library/briefing/pdf/3q_yamatonext_2020_03.pdf

・https://www.yamato-hd.co.jp/100th-anniversary/column/detail16.html

・https://www.shopowner-support.net/glossary/differentiation/kuronekoyamato-differentiation/

・https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/j_ir2019_04.pdf

・https://kurukura.jp/car-life/20210309-20.html

・https://www.yamato-hd.co.jp/pr/logo2021/

・https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000067406.html

・https://www.yamato-hd.co.jp/news/h16_74_01news.html

・https://at-living.press/culture/23085/

・https://www.yamato-hd.co.jp/news/pdf/vi.pdf

・https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/201006/wsa2010060700001-n1.htm

・https://www.yamato-hd.co.jp/news/2020/20200821.html

・https://news.mynavi.jp/techplus/article/20130805-krnk/