【犬を迎える前の講習会】

大前提に必要な心構え。

迎えた命を守り抜く責任を持ち、覚悟を決められるか。

今回、この責任とは具体的に何なのか、命を迎える私たちにどのような法律が関わってくるのかを見ていきましょう。

その上でもう一度 、迎えた命を守り抜く覚悟を決められるか、自分に問いかけてください。

![講習会資料 [自動保存済み]編集10](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32390165/picture_pc_e1e4e13b55bed32c32dc34e98fc67072.jpg?width=1200)

1.【罰則】

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」という)の第一章、総則の中の目的に書かれている内容です。こちらの内容を3つに分けて犬を迎えた人に関わる大事な部分を確認していきましょう。

それでは、1.罰則から始めていきましょう!

(1)何が罰則に繋がるか

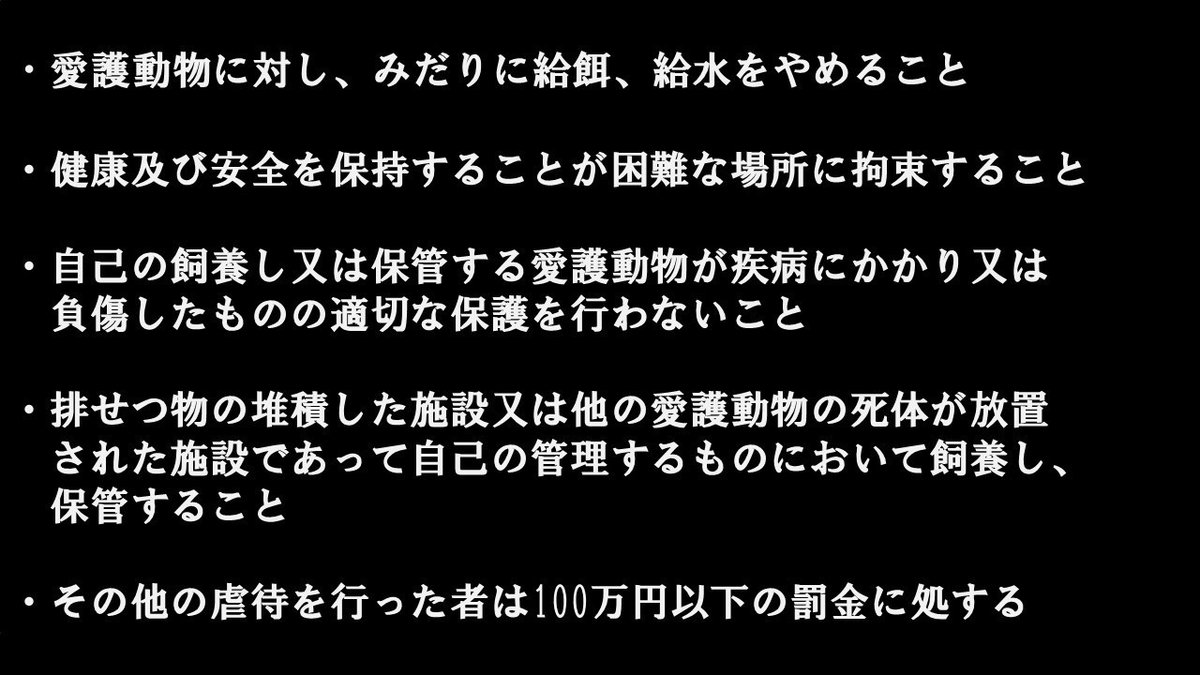

(2)虐待とは

私たちのどのような行動が虐待に繋がるのかを見ていきましょう!

こちらが動物愛護法 第六章の罰則に書かれている内容で虐待に繋がる行動です。

(3)5つの自由

第六章の罰則と第一章総則の基本原則の内容を、まとめて分かりやすく表現している国際的に認められた動物の福祉基準をご覧ください。

1.飢え、渇きからの自由

動物の種類、年齢、健康状態にあった適切な食事を与えましょう。水は新鮮なものがいつでも飲めるようにしましょう。

2.痛み、負傷、病気からの自由

ケガをした場合、病気になった場合は病院へ行き適切な治療を受けさせましょう。日頃から病気の予防を心掛け健康状態をチェックしましょう。

3.恐怖、抑圧からの自由

飼い主は動物が恐怖や抑圧を受けないように、また精神的な苦痛や不安の兆候を示さないように的確な対応をとりましょう。

4.不快からの自由

清潔で安全な飼養場所を用意して動物が快適に過ごせるようにしましょう。

5.本来の行動がとれる自由

飼い主はそれぞれの動物が本能や習性にあった動物本来の行動がとれるよう工夫しましょう。

犬にはお散歩も必要です。毎日、適度な運動をさせてあげましょう!

そして、犬小屋のようなケージやクレートを犬1匹に対し1つは必ず用意し、犬が安心して休める居場所を作ってあげてください。

迎えたら家族。この5つの自由、福祉基準を忘れず動物が天寿を全うできるよう守っていきましょう。

(4)愛護動物

日本の動物愛護法でいわれる愛護動物はこちらです。

こちらの愛護動物に、動物愛護法が適用されるということになります。

(5)狂犬病予防法

犬を迎えた際に忘れてはならない狂犬病予防法もあります。こちらも飼い主の義務なので行わない場合は罰則がありますのでご注意ください。

鑑札、済票を無くしてしまった場合は再発行もできます。お住まいの区役所・市役所の担当課で再交付申請書に記入、手数料を支払いましたら再交付してもらえますので必ず犬の首輪につけてあげましょう!

〈再交付手数料〉

・犬の登録 鑑札 1,600円

・狂犬病予防注射 済票 340円

(6)感染症の予防

こちらが犬の感染症予防です。

★狂犬病予防注射の猶予

狂犬病予防注射は一年に一回の義務です。

しかし、過去に狂犬病予防注射で副反応が出た場合、高齢、療養中、病気、アレルギー体質、妊娠など、狂犬病予防注射を接種することにより犬の健康に悪影響を及ぼすと、獣医師の方が診断した場合は【狂犬病予防注射実施猶予証明書】を発行していただけますので、飼い主の話しに耳を傾け、犬の体を第一に考えた診断ができる獣医師の方に相談しましょう。料金はおよそ3,000円です。

この証明書をお住まいの区役所・市役所へ行き、動物を取り扱う担当課に提出すれば完了です。

※狂犬病予防注射猶予の申請は、獣医師の方の診断で発行された【狂犬病予防注射実施猶予証明書】が毎年必要ですのでお忘れなく!

そして、よく利用するペットホテルやドッグラン、加入しているペット保険などには事前に連絡を取り、証明書のコピーがあれば引き続き利用可能か確認を取りましょう!

★フィラリア予防

蚊は15℃以上から吸血を始め、25℃~30℃でさらに活発化します。

フィラリアは感染したまま放置していると命に関わる怖い病気です。

フィラリアとは、フィラリアに感染した犬の血液を蚊が吸うことにより蚊の体内でミクロフィラリアが成長します。蚊の体内で成長したフィラリアの幼虫を吸血の際に犬の体内へ送り込んでしまいます。そのまま放置してしまうと犬の体内でフィラリアはどんどん成長し、肺動脈や、心臓に寄生します。そこでフィラリアは増え続け血液の流れが悪くなり、様々な障害が出現し放置していると死に至る怖い病気です。

必ず、蚊が出る時期~蚊がいなくなる時期の1ヶ月後まで、しっかりお薬を投与しましょう。そうすることで蚊に刺されフィラリアの幼虫が犬の体内に入ってしまっても、フィラリアの幼虫が成虫になり心臓に寄生する前に駆除することができます。

もし、感染している場合は詳しく検査をし、犬の状態を考えながら治療していくことになりますので必ず血液検査を行いフィラリア症でないことを確認した上で予防を行いましょう。

※ノミ・ダニそれぞれが原因で引き起こしてしまう病気もあり、人にも影響を及ぼします。ノミは気温13℃以上、ダニは25℃以上のになると活発に動き出しますので気温や生活環境に合わせて予防しましょう。フィラリアの時期、5月~11月はフィラリアとノミダニが一緒に駆除できるオヤツ感覚で食べれるお薬もありますし、ノミダニを駆除できる飲み薬や、皮膚に垂らすスポットタイプなど、いろいろな種類がありますので犬に合った薬を選びましょう。ノミ・ダニがつかないように、増えないように対策を取りましょう。

★ワクチン接種

ワクチン接種については毎年の義務ではありませんが、さまざまな場面で求められるケースがあります。

ドッグラン、ペットホテル、訓練所、災害時の避難所、ペット保険加入時など。

ただ、副反応がひどく出る場合や、年齢、体の状態、生活環境、犬とよくキャンプに行く、他県にも旅行するなど、ライフスタイルによっても必要なワクチンの種類が異なりますので、獣医師の方に相談してから決めましょう。

抗体が残っているなら毎年はちょっと…などと思われる場合や、犬の体調が心配な場合は抗体検査で確認もできます。抗体検査をしたい場合は前もって動物病院に連絡をとっておくとスムーズに進みます。病院により日数や料金に違いもありますのでご確認ください。

※ご利用されるドッグランやペットホテル、ペット保険には『毎年ワクチンを接種していなくても抗体検査を行い抗体が残っていれば引き続き利用可能か』を前もって確認する必要があります。

犬の体調も考慮し、ワクチンの種類や毎年必要か…など、獣医師の方と相談して決められる選択肢もあるということを忘れずに!

(7)ペット保険

突然の事故や病気、思っている以上に医療費がかかります。

または飼っている犬が誰かの物を壊した、ケガをさせてしまった場合、損害賠償や慰謝料が請求されることもあります。ペット保険は保証もさまざまありますので、ご家庭に合った保険を考え備えることも大切です。

月々の費用を抑えると、ほとんどのケースが時間が経ってから振り込まれるので窓口でヒヤヒヤすることも…突然の出費に困らないために、やはり貯金は必要です!

保険の内容をしっかり確認し、犬の命、家族の暮らしを守るためにもペット保険に加入しておくと安心だと思います。

お疲れ様です!1の罰則は以上です。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

それでは、2のしつけに進みましょう!

2.【しつけ】

これらを達成させるには、やはり【しつけ】が必要です。

人間社会には、さまざまなルールや危険があります。リードを付けていれば安心ではありません。もしもリードが外れてしまったら、どのように対応しますか?

自由に走り出し車道に出てしまうかもしれない…

パニックになり人に噛み付いてしまうかもしれない…

自分自身もパニックになり何もできないかもしれない…

人間社会の状況判断は【人】にかかっています。状況判断からの人の指示、その指示に犬が応えるコミュニケーションを取れていることが互いを守る命綱になります。このコミュニケーションを取るためには、日々のトレーニングが必要不可欠です。

日々の積み重ねは、犬も人も成長させ信頼関係を築きます。その信頼関係を築くための、しつけトレーニングのポイント・積み重ね方を順番に見ていきましょう!

しつけトレーニングをしていく際に、おさえてほしい大事なポイントが2つあります!

1つ目【言葉の意味、動作を教える】

当たり前ですが私たちは種類の違う動物です。私たち人が使う言葉(単語)の意味は犬に教えてあげる必要があります。

指示(おすわり)を出すのであれば、その指示の言葉(単語)が何を意味するのか、どんな体勢、動作なのか、私たちの望む行動を犬に伝わるように丁寧に教えてあげましょう!

(1)言葉の意味、動作を教えるトレーニング

《アクション1》

★動作へ誘導

オヤツを手に持ち鼻先に近付け、オヤツと鼻先の距離(1~5㎝)を保ちながら犬の頭ラインをなぞるようにゆっくり動かすとおすわりの体勢に誘導しやすい。オヤツと鼻先が離れすぎず、動きが速すぎないように、ゆっくり誘導しましょう。

注意!この時、犬がテンション高く飛び付いてきたり、オヤツを持つ手まで噛み付こうとする場合は、手を顔に近付けるのは止めましょう。

おすわりの体勢をさせようと続けるのは一旦止めて、噛まれたり飛び付かれない距離を保ちながら犬がワチャワチャしてる間は、人はテンションをあげないようにし落ち着いた態度で向き合い犬がおとなしくなった瞬間に『よぉし』と少し静かめの態度で声をかけ笑顔でほめる。

オヤツがあると分かれば興奮度MAXになる場合はリードを付けましょう。リードは短めにし片手で持ち、もう片方の手にオヤツを持ち犬が興奮しオヤツを取りにこようとしてる間はオヤツにも近付けない、食べられないと学ばせることも大切。

ここでは手を噛まないこと、落ち着くことを教えたいので、おすわりをするまでほめない、オヤツをあげないというよりは、リードを引っ張らずおとなしくなった瞬間をほめてオヤツをあげる、飼い主の目を見た瞬間ほめてオヤツをあげる、ついでにおすわりをしてくれたらもっとほめてオヤツをあげるというふうに、私たちが犬に望む行動の中のほめる部分を見落とさないように良い行動を1つ1つほめることが大切です!

犬が飛び付いたり、オヤツを取ろうと手に噛み付こうとしたときは、まず人(自分自身)が噛ませるような動きをしてないか確認。犬は動くものを追い捕らえる習性がありますので、犬の顔の前で手を動かし、人の手をオモチャ変わりにして犬の遊び心に火をつける行動をとっていないか見直しましょう。さまざまな問題行動を引き起こす可能性がありますので、手を噛ませて遊ばないようにしてください。一緒に遊べるオモチャを使いましょう!

ふつうにオヤツを持ってるだけで飛び付き、噛み付く場合は本心で『痛いっ!ダメっ!』と叱ることも必要です。飛び付いたり、噛み付いたりしたら、ママの空気が一変する、オヤツももらえない、遊んでもらえないと、噛み付いたら犬自身にメリットが1つもないと理解するまで繰り返しましょう!根気が必要。

理解できたら、動作へ誘導を色々チャレンジしていきましょう♪

ふせの動作へ誘導したい場合は、同じくオヤツを手に持ち鼻先に近付け、オヤツと鼻先の距離(1~5㎝)を保ちながらゆっくり手を床に近付けるとふせの体勢に誘導しやすい。

なかなかしない場合は足の下をくぐらせるように誘導してみたり

怖がらなければ台の上に乗せて、台よりも下にオヤツを持つ手を下げて誘導してみたり

どのパターンが合うのか探ってみてください♪

※この時「ふせ!ふせ!」と言葉をかけすぎず誘導し、ふせの体勢へ導けるか確認を取る。ふせの体勢へ導きふせができたらオヤツをあげて同時にほめる。(ヨシ♪Good!) ヨシ♪と同時に犬が動いても大丈夫です!

★動作を引き出す

一緒に楽しく走りながら犬が前に出たら、人がスピードを落とし反対方向に逃げるように背中を向け走り、犬が楽しく追いかけてきたら向き合いほめる。向き合ったまま小走りで後ろへさがれば追いかけてくる。これは【おいで・こい】のトレーニングに使えます!

★自然に行う動作のタイミングを見計らう

ふせをしようとしている動きを確認する。クッションやソファーに上がったら、だいたい次の行動はふせて休む光景を目にすると思います。

排せつ時も、匂いを嗅いだ後にクルクル回って排せつするなど、犬の行動を観察する。その体勢や行動パターンの流れを確認する。

形への誘導ができるようになった

動作を引き出せた

自然に行う動作のタイミングが分かった

次へGo!

↓

《アクション2》

★動作の名前を言う

先ほどと同じく、オヤツを手に持ち鼻先に近付け距離を保ち誘導しながら『おすわり』と言葉(単語)を言う。

その体勢へ導くことができたら、『よし!』とほめながらオヤツをあげて同時におすわりの体勢を解除(自由に動いていいよ♪)してあげましょう!

自然に行う動作のタイミングを見計らって、ふせをするタイミングで『ふせ』と動作の名前を言った場合はヨシ!とほめて解除をしても、ふせて休んだまま動かない場合もあります。この場合は無理に動かそうとしなくて大丈夫です。ただ「よし♪」と言葉をかけたり、なでたりして、ほめと指示を解除する言葉はかけてあげましょう!

排せつ時も、お散歩中に草の匂いを嗅いだ後に排せつしようとするタイミングで「ワンツー、ワンツー」など声をかけて排せつしたら「よしよし♪」とほめる。犬の行動に言葉をつけ日々少しずつ続けることで排せつしてほしいとき、してほしい場所で、「ワンツー、ワンツー」と声をかけると排せつを促すこともできるようになります!

★目で見て分かるサインを出す

人の話し方は癖があったりイントネーションが似ている場合もあり、犬に伝わりにくいこともあります。なので目で見て違いが分かる合図やサインをつけることで、犬は耳と目を使い人の出す指示、言葉の意味を学んでいきます。言葉の言い方に気をつけメリハリをつけましょう!

(2)教えたい言葉(単語)

![講習会資料 [自動保存済み]編集1](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32390275/picture_pc_bffda90badc80e177b3f595a1c5bd1de.jpg?width=1200)

これらの言葉(単語)を楽しみながら教えてあげましょう!

★ハウストレーニング

日本では自然災害が多いため、いつ、どこで、誰が、どのように被災するか分かりません。一緒に居たくても飼い主と犬、離ればなれの避難所生活を強いられることも考えられますので、日常生活の中にハウストレーニングも取り入れましょう。

まずは、持ち運びのできるクレートを用意してください♪ハウスのトレーニングは絶対にむりやり入れようとせず、ハウスにオヤツやオモチャ、クッションなどを入れて様子をみましょう。普通に入るようなら、次から言葉を付けましょう!オヤツでハウスまで誘導しながら『ハウス♪』と言い、ハウスの中にオヤツをポーンと入れても良いし、オヤツを持ってる手をハウスの奥までぐーっと持っていき中まで誘導してあげても良し!できたらほめてあげましょう。ハウスを怖がらないようなら、扉を開け閉めしてみたり、閉めた状態で外からオヤツあげてほめたり、閉めた状態から何歩か離れて戻ってほめたり、飼い主の姿を見せたり隠れたり、ハウスの中の犬から見える場所で読書をしてみたりと、少しずつレベルアップしながらハウスに慣れさせてあげましょう!

ハウスを怖がり、入らない、すぐに出て来るようなら、犬の見えない場所で扉も上半分も取っ払ってください。ハウスの近くでオヤツをちぎりながら少しずつあげてハウス付近に慣れさせたり、ボール遊びの勢いでハウスの中にボール転がしてみたり、食事の器をハウスの入り口付近に置いてみたり、時間をかけて慣れさせてあげましょう!マイペースでOK。

★トイレトレーニング

家の中のトイレトレーニングも大切です!たまに『うちの犬は家では絶対しないんです♪』と家の中で排せつしないことをお利口さんだと思っている人もいます。人にもあるように犬にも突然の体調変化があります。犬が排せつしたいときに必ずお散歩に出れるとも限らないし、我慢をさせると膀胱炎にもなります。犬が排せつしたいとき自由にできるよう、家の中に犬のトイレを作ってあげましょう。

トイレトレーニングは絶対に叱らないでください!叱ると排せつ自体がダメだと学んでしまいます。そのため、排せつを我慢し膀胱炎になったり、便は隠そうと食べてしまうケースも実際にあります。トイレシート以外の場所でしたときは怒ったり、にらんだりせず普通にささっと片付け、匂いが残らないよう拭き取りましょう!してほしい場所でしてもらうためには人が成功に導けるやり方を考え根気よく行いましょう!私なら、寝床を汚さない犬の習性を活用します。(全ての犬とは限りません)まずは、ケージかサークルを用意し囲いを作りその中に犬を入れて様子を見ます。

このようにケージ、サークル内に寝床とトイレシートを用意します。まずはこの中に犬を入れて排せつのタイミングや行動を観察しましょう。

朝起きたとき、食後など、排せつするときはクルクル回る、3秒くらい鼻をつけて匂いを嗅いでいるなど。始めは寝床にしたらしたで洗えばいいので様子をみてあげてください。寝床側にしてしまったなら、その尿を少し新しいトイレシートにつけて寝床側に匂いをつけたトイレシートを置いてみたり、タイミングが図れるなら朝起きた時に寝床のクッションを取り出しておくのも良い!様子を見て、トイレシートにできたときは必ずほめてあげましょう!

次にクルクル回り出したときに『ワンツーワンツー』とか『オシッコー』など優しく声をかけてトイレシートを指でさしたり、ここだよーというようにトイレシートを軽くとんとんしながら声をかけてあげましょう!

できたらほめてハウスから出して遊んであげましょう♪ハウスから出したときも目を離さず、クルクル回り出したり、鼻をつけて3秒匂いを嗅いでいたら慌てずケージやサークル内に戻しましょう。そこでしたらまたほめる!トイレシートの上で排せつすることを覚えてきたら、徐々にケージ外にトイレシートを移動させてみましょう。匂いつきもご一緒に♪このようにトイレの場所を離してもトイレシートの上で排せつするようになれば、場所が変わってもトイレシートの上で排せつできるようにもなりますので根気よくトイレトレーニングしていきましょう!

★アイコンタクト/名前で反応

名前を呼んで犬が振り返って反応したり、人の目を見る行動も必ずほめてあげましょう!『ブレス!』(犬の名前)チラっと目を見た、人に意識が向いた瞬間に『よし🎵good!』とオヤツをあげても良い、遊んであげても良い、なでられて喜ぶ場所をなでるのも良い!名前の反応は大切に!

反応をよくするために私が行うトレーニングの1つはオヤツキャッチ♪オヤツを下から上にポーンと投げて犬がキャッチする遊びを取り入れてます!

始めはオヤツをポーンと投げて犬がキャッチできるかを確認する→キャッチできたら次は同じくオヤツをポーンと投げながら『キャッチ』と言い、キャッチを教えておく!

次に、犬の視界に私が入っているのを確認した上で、ポケットからオヤツを取り出せば犬は視線を外さないので、そこで『ブレス!』と呼びオヤツをポーンと投げればキャッチをする!何度か続けたら、次は犬が私の先をゆっくり歩いているとき、犬の視界に私は入っていない状態で犬が落ち着いているとき『ブレス!』キャッチ♪、草についた匂いを嗅いで少し集中しているとき『ブレス』キャッチ♪、何かに警戒し集中力が高まっているとき『ブレス!』キャッチ♪というふうにランダムに心境の変化を見極め少しだけ取り入れてます。

ただこの警戒や何かに夢中になっているときは、名前を呼んでも見向きもしない…なんてことがあります。ここで何度も何度も名前を呼ぶのはタブー!こんなときはリードをピッ!と一瞬引き向きを変えて、私に意識が向いたら『ブレス!』と呼びキャッチ♪何度か続けたら徐々にレベルを上げる。次は警戒の対象と犬の距離を広く保ち、犬が気持ちに余裕を持てる距離間で『ブレス!』キャッチ!というように少しずつ慣らし警戒の対象との距離を縮める。犬の心境をよーく観察しながら、小さな成功(達成)を積み重ねていきましょう!このトレーニングは、リードが外れて『アッ!!』というに役立ちます。侮るなかれ!!

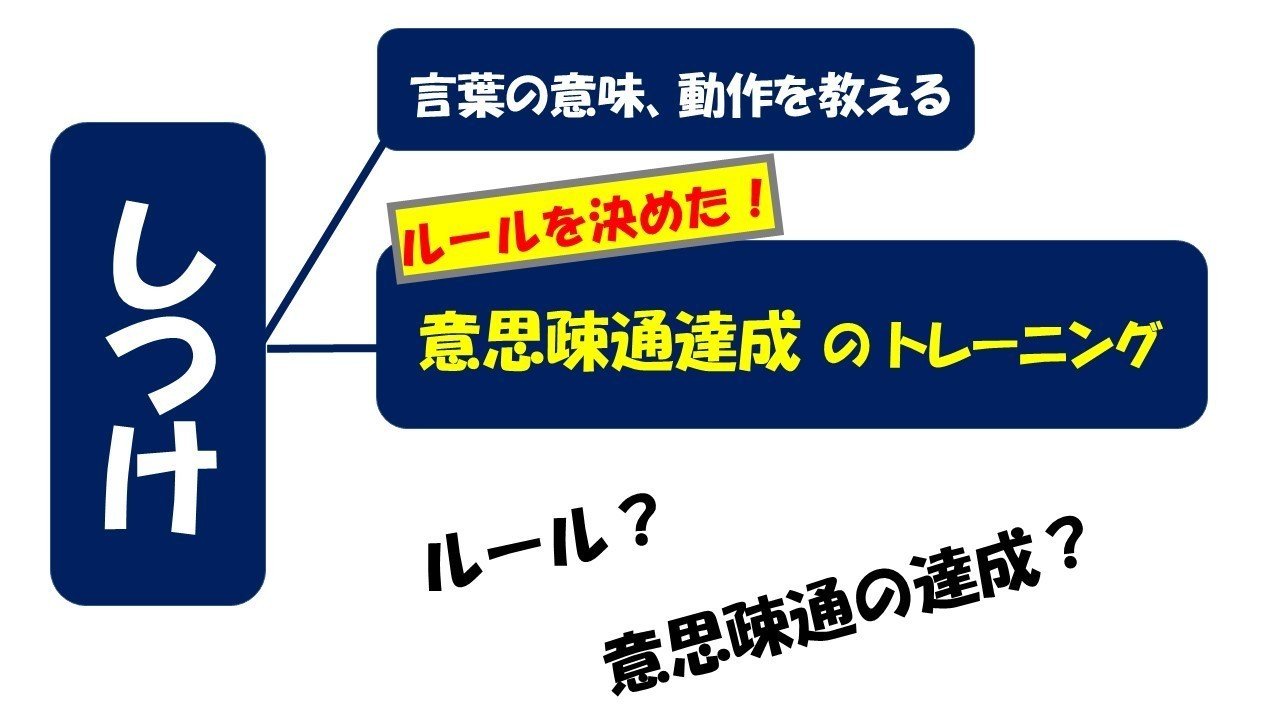

(3)ルールを決めた意思疎通達成のトレーニング

犬に言葉(単語)を教え犬が理解した、もしくはフォローしながら望む動作へ導けるようになったら次のステップへ!

しつけのポイント2つ目。

【ルールを決めた、意思疎通達成のトレーニング!】

ルールとは何か…

意思疎通の達成とは何か…一緒に確認していきましょう!

(4)ルール決め

犬が理解した言葉や合図を使いトレーニングを進めていく際に【ルール決め】は大切です。この【ルール】は人と犬、双方にあります。まずは私たち人がルールを守る行動を取りましょう。

ルールがあることで自分の行うしつけトレーニングの分析がしやすくなり、うまくいかないとき、何が良くて、何が悪かったか、振り返り改善策を考え行動する力を鍛えることができます。

人が常に意識して忘れてはならない一番大事なルールはコレ!

★指示を出したらやりきる

やりきるというのは『おすわり』の指示を出したなら、必ず犬をおすわりの体勢へ導き達成できるよう、指示を出す飼い主はしっかり犬をフォローしましょう。

やりきる。この考えを基準とし、犬のレベルに合わせ、状況判断をしながらトレーニングを進めていきましょう!

指示を出したらやりきる努力をする。失敗したら、なぜ失敗したかを分析し改善策を考えトライする。

犬には会話でルールを説明できません。私たちの向き合い方、達成の積み重ねの経験が、家族の出す指示を達成させることはルールなんだということを犬は学んでいきます!

★家族みんなで取り組む

はじめてのトレーニングで教えた言葉と合図(サイン)は、犬に伝わりやすくするために家族全員、同じ言葉・合図(サイン)を使いましょう!

家族の中で、一人だけしつけトレーニングを行っていて、他のみんなは深く考えず指示を出したけど「まあやってもやらなくてもいいや」という考え方でいるとトレーニングに支障が出ます。達成の意識が重要であることを、家族全員で理解し協力し合うことが大切です。

★食事のときはマテの指示を出す

興奮状態を放置していると、さまざまな問題行動を引き起こしてしまいます。まずは、食事前の「まて」をすることを徹底し犬の興奮度を抑えるトレーニングをしましょう!興奮していても、その気持ちを抑え我慢すること、落ち着くことも学びます。

ルールを大切にトレーニングをしていきましょう!

★ここで、皆さんに問題です★

【お題】Aさんはドッグランに着いてすぐリードを外し、犬に「おすわり」の指示を出しました。

犬はテンションが上がり走り出し、遊びに夢中になりました。Aさんは喜んでいる犬を見て嬉しくなり一緒に遊びました。

Q1. Aさんはルール決めをしてる?してない?

Q2. Aさんの行動で、犬が学んだことは?

Q3. 指示を出したらやりきる というルールを決めている場合、Aさんはどのような行動を取れば良かったでしょう?

A1. してない

A2. 指示の達成より、自分(犬自身)の感情優先してOK!ドッグランなら怒られない!飼い主の言うこと聞かない方がほめられた!

おすわり=フリーダーム♪

A3. すぐにリードを外さない。犬が落ち着くまで待つ。リードをつけた状態で「おすわり」の指示を出す。

自分の出した指示は流さない。達成意識を大切にする。

間違っても出した指示が達成しないまま、流してそのまま遊ぶのはNG!

おすわり=フリーダーム!!と、人が教えているようなものなので要注意!

(5)意思疎通とは

意思疎通とは、互いに考えていることを伝え理解を得ること・認識の共有。

人であれば、言葉を使い会話をすることで理解を深めたり、和解し、信頼関係を築くこともできますが、人と犬は言葉対言葉の会話は成り立ちません。

人『夕飯何がいい?』

犬『牛丼、つゆだく、玉ねぎ抜きで!』なんて言ってもらえません…だからこそ私たちはこの

【言葉(教えた単語)・行動・気持ち】のキャッチボールがとても大切です!

人は、犬の行動や気持ちを見すごさず受け取ることができるか、受け取ったら、どのタイミングで、どう伝え返せるかが信頼関係を築く大きなカギです!

(6)言葉・行動・気持ち の キャッチボール

教えた言葉(単語)は、日常生活に取り入れて意思疎通の達成を積み重ねていきましょう!

ここでいう意思疎通とは

言葉・行動・気持ちのキャッチボール★

それでは、キャッチボールのやり取りを確認していきましょう!

![講習会資料 [自動保存済み]編集2](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32390327/picture_pc_70f96cbbc51619258c6bde563b486d62.jpg?width=1200)

🗣️教えた言葉(単語)の指示を出す。『まて』

⬇️

🐶人の言葉を受け取り、待つ行動をした。

⬇️

🗣️犬の行動を受け取り、気持ちを込めてほめる。ご褒美をあげる。

褒めることと同時にまてを解除(動いていいよー!)してあげましょう!

⬇️

🐶人の気持ちを受け取り、犬は自分の行動に自信がつく。嬉しい気持ちになる!

⬇️

🗣️犬の表現の確認をする。

言葉➡️行動➡️気持ち➡️気持ち➡️確認❓

この確認作業がなぜ必要か…人のほめ方はいろいろあります。なでる!大袈裟にほめる!おやつをあげる!遊んであげる!一緒に走る!など…

もしも、大袈裟に頭をなでてほめようとするあなたの手を犬が避けるしぐさをしたら要注意!人がほめていると思っている行動が犬にとって不快な場合があり、ほめに値しなくなります…結果、指示を聞いたら嫌なことをされると思うとキャッチボールの達成に繋がりません。

指示を出す場合は、このキャッチボールの達成を積み重ねるトレーニングが、命を守ります。キャッチボールを達成させるために犬が喜ぶ、伝わるほめ方を探っていきましょう。

中には、オヤツもオモチャも興味がない…反応が薄くて分かりにくい犬もいると思います。その場合「何しても伝わらないからいいや」と諦めないでください。大袈裟じゃなくてもいいんです。思いを込めてほめることは続けましょう!必ず伝わります。まずは、自分自身が素直に良くできたね!という気持ち以外に

いつまでほめりゃいい…

大袈裟にほめるの疲れたぁ…

オヤツないとやらんのか~い…いやしい

などという、人の心の奥底に隠れた感情はないか…犬はその辺も良く読み取りますので、こんな感情は今すぐクチャクチャポイッ🚮

ほめるところは素直にほめるを続けていきながら、犬が喜びを表す瞬間を探し、引き出し、ほめ方を追及するのも大切!

犬の表現を確認するところまで大切に、意識しながらキャッチボールをしましょう!

(7)指示の達成

このキャッチボールには、落とし穴がありますのでご注意ください!

![講習会資料 [自動保存済み]編集4](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32390401/picture_pc_54609c48be0718fde08776b4fe105593.jpg?width=1200)

出した指示とは違う行動を取った場合「あぁ、今日はそういう気分じゃないのねぇ」とやりすごさないようにしましょう!

人に対してのルールを覚えていますか?

【指示を出したらやりきる】

私たちは、指示を出したら達成へ導き、小さな成功(達成)を積み重ねていけるように犬をフォローしましょう!

まずは、犬の状態や周辺の安全確認、状況判断してから指示を出す。

この場合は、指示を出しているのに遊んでいる…望まない行動をした犬の心境を見極め対応することが求められる。遊んでいる場合は、しっかり『違う!NO!』という姿勢を見せる必要があります。

警戒心や不安、恐怖から動いてしまう場合は、状態判断や周りの安全を再確認し、達成出来る所までレベルを落としましょう。

まての指示を出して人が離れたことで犬が動いてしまったなら、犬の元へ戻りもう一度『まて』をかけ直し、次はその場所から離れず数秒まてができたら『ヨシ!』とほめて同時に解除する!というように達成へ導いてあげましょう。

【やり直すときのポイント】

★失敗の原因を見付ける

★小さくてもいい!達成に意識を向ける

注意・災害など、急な状況変化の場合はやりきることより命を最優先に考えた行動を取りましょう!

★またまた皆さんに質問です★

【お題】Aさんは、家の中で犬にまてを教え5メートル離れた場所で5分待てるようになったので河原で同じことをやってみた。

ロングリードを付けて、犬に「まて」の指示を出し5メートル離れて振り返ったらついてきていた。

Q1. 考えられる失敗の原因は?

Q2. 達成させるために、どのようにやり直す?

A1. 達成意識が低かった。

なんとなくできると過信し、犬からすぐ目を離してしまった。

状況変化に対する考えが足りなかった。

※家の中のまて5分、外のまて5分

人は同じように感じても、犬はさまざまな大きな違いを感じています。音や匂い、目に入るもの。同じ指示であっても、状況や環境に違いがある場合や、新しい刺激が加わる場合は、家の中でやっているトレーニングと全く同じことや、それ以上のレベルのことを求めず、5分ではなく5秒でOK‼️というふうに、できるだけ細かいレベルアップの段階を考えておき、周辺状況や犬の状態に合わせてレベルアップをしていく順序を踏むと達成率も増え自信に繋がりやすい!

しっぽが下がっているような場合は、指示を出す達成のトレーニングは中断し、その場を一緒に歩いたり、草の上に一緒にすわりながら大丈夫だよと穏やかな感情を伝えてあげる。そんな時間を大切に過ごしましょう!

A2. 離れずまての指示を出す。

タイムはかなり短くする。

離れるときは、犬を見ながら動きそうな仕草をしたら動く前にまてをかけ直す!「そぅそぅ」と励まし、あまり離れ過ぎず犬を見ながら達成できそうだと思う距離で止まり、犬の元へ戻りほめる!犬を良く見て臨機応変に対応する。

(8)感情のコントロール

★トレーニングは短時間にしましょう!

トレーニングは長くだらだらやらず、短く5分、気付いたら10分だったくらいにしましょう!時間をあけて、また短くトレーニングはOK!飽きるまではやらないようにしましょう。人も犬も楽しく終われるように!もうちょっとやりたい!くらいがちょうど良い!

★トレーニングをするときは自分の感情を整えましょう!

短い時間のトレーニングは一緒に楽しめたら最高ですよね!なので自分自身が気分的にイライラしていたり、気持ちが切り替えられないマイナスエネルギーを放出してる状態のときは避けましょう。しかしながら、今日も気分が乗らないと、トレーニングをやらない日が続くと…言うことを聞いて欲しい肝心な場面で犬とのコミュニケーションが取れなくなります。できるだけ早く気持ちを切り替えられるよう、自分の感情をコントロールする力を鍛える必要があります。

トレーニングはプラスエネルギーの良い気分で、できるときに余裕をもって行いましょう!

【マイナスエネルギーが犬に与える影響/対策!】

犬は、私たちがプラスエネルギーなのか、マイナスエネルギーなのかを察知する能力もズバ抜けています!

私たちのマイナスエネルギーは、犬の問題行動を引き起こすこともありますし、改善しにくくしていることもあります。私たちのプラス・マイナスのエネルギーは良くも悪くもトレーニングに影響しますので、自分自身でこれをすればテンションが上がる、この曲を聞けば勇気が湧く、名言を唱える、これを食べればやる気が出るみたいな【自分のエネルギーチャージ】を見つけ、自分の気持ちを切り替えるコツを掴みましょう!

トレーニングがうまくいかず、イライラしたり、落ち込んだり、自分を責めてしまいマイナスエネルギーを大放出し、自分には無理かもしれない…周りの視線が怖い…また吠えたらどうしよう…私なんてダメな飼い主だ…なんて思っていたら、犬も一緒に不安になっていきます。

そんな時こそ、まず深呼吸!!

うまくいくことばかりではありません。問題はいつどこで起こるかも分かりません。私たち飼い主は、何が起こっても、乗り越える精神力を鍛える感情のトレーニングも必要です。

悩みながらも乗り越えようと、もがいているのは愛情がある証拠です。犬に対する愛情に自信を持ち、また踏み出しましょう!

気持ちを切り替えられたら、まず自分の不安や弱さが出る状況を振り返り分析しましょう。人に向かって吠えてしまう…人が近付いて来ると不安で体に力が入ってしまう…私はダメな飼い主だと周りに笑われてる気がする…いつも話しかけてくる人に気を使い素通りできない…など

対策としては結論【パターンの準備】をしておくと気持ちに余裕が出てきます。

ただ、パターンの準備をする前に今一度、自分のリラックスした状態を思い出せるよう、自分自身安心できる居場所、安心できる人間関係を作りましょう。私たち一般の飼い主は訓練所で練習しているわけではないので、状況も変わりやすい、犬を知っている人に協力をしてもらえない現実があります。

【犬好きな人=犬を知っている】ではありません…皆さん独自の考え方が強く、その考え方で向き合おうとするケースが多々あります。そのため、今まで私がお散歩で出会う方々に『この犬は人が苦手なので目を合わせないで下さい💦』というお願いをしても、目を合わせない行動をしてくれた方は99,999…%いません…

大丈夫大丈夫!私、犬好きだから!

こうすればいいのよ!

ガッチリ目を合わせてくる人、一緒に吠える人、圧力をかける人、おすわりと指示をかける人、触ろうとしてくる人、さまざまです。

我慢をしながら、犬の現状に合わないレベルのトレーニングを続けてしまうと、犬も人もストレスが大きくなり問題行動が悪化してしまいます。トレーニングを行う際に、第三者の存在は実は要注意なんです…まだトレーニング歴が浅く進めている最中はなおさら、この第三者には気をつけていきましょう。

警戒心が強く怖がりのため、第三者が近付いて来たり、目を合わせただけでも吠える場合は、独自の考えで接してくる第三者とは距離をおくという判断は早い方がいいです。

人が好きな犬でも、飛び付かせたくないトレーニングをしている場合は気をつけましょう。飛び付かせたくない場合は「大丈夫♪大丈夫♪わー可愛い!」とテンションの高い人との接触はトレーニングの支障になりますので、落ち着き、犬を触ろうとしない、目を合わせない、話しかけない、 このような行動が取れる人に協力してもらいながらステップアップしていきましょう。

最近では保護犬も多く、人に警戒心が強い犬も多いです。犬好きの方から見たらみんな可愛い犬に見えてしまいますが、いろんな性格があり、さまざまな体験からトラウマを持つ犬もいます。

犬に対する近付き方には気をつけたいところです。なぜなら、私たち人同士であっても、知らない人が目を離さず笑いながら近付いてきて頭をなでられたら怖いですよね?コンビニのレジに並んでいて、前にいる人が急に振り返りジーっと自分を見つめていたら警戒心が募りますよね…微笑むことも、頷くこともなく凝視されれば不気味です。

相手との距離感、人の話を聞くときの表情や動作など人間同士でも自然に行っているマナーがあります。

話し合うことのできない犬に対して、人はとくに初対面の行動には気をつける必要があると思います。

犬の気持ちを考え、犬から近付いてくるのを待つことができる人の協力であれば、トレーニングは上手く進みやすいですが、そうでない方々がいる場合は、犬を近付けない、散歩場所を変える、付き合い方を変える…犬がいない場で話し合う、など色々試して、人間関係が原因で引き起こしていたストレスを減らせるだけ減らしましょう。

そうすることで人は心の安定する瞬間、穏やかな気持ちの瞬間を感じられます。その感覚を大切にしてください。

その感覚を体で覚えるまでは、できるだけプラスエネルギーを維持できるような人間関係やトレーニング場所を活用しましょう!そこで精神面を鍛えながら段階を踏みトレーニングをすることで、人も犬も成長していきます!人にも犬にも自信が生まれ出すと、自分なりにいくつかの対策を考えられ気持ちに余裕が出てきます。

初対面の人が来たら少し距離を取り、犬と一緒に走って遊びながらお互いの緊張感をほぐしてみたり。

人から離れた場所でふせをさせて、自分も一緒に地べたにすわってリラックスしてみたり。

もし近付いて来られたら『トレーニング中なので、このままのスピードで通りまーす!』と明るく伝えよう!とか考えておくだけでも気持ちに余裕も生まれます。

挑戦をして、たとえ失敗してしまっても凹みすぎないで大丈夫!失敗で終らせず落ち着いて分析しましょう。

私たちがどれだけプラスエネルギーを放てるか、穏やかで頼もしいプラスエネルギーは犬からみても心強く信頼関係が深まります!

うまくいかないときは誰にでもあります!分析し、小さな達成を積み重ねる行動を大切に根気よく続けていきましょう!

(9)トレーニングを行う際の注意点

( )に入る言葉を考えてみよう★

★一回できたらOK!の要注意…

家の中で一回おすわりができたら、いつ、どこでも、できるわけではありません。

( )の変化や、新しい( )に対して、犬の心境も変化します。家の中、玄関、家の周辺、お散歩コース、人通り、車通り、ドッグラン、雨の日の濡れたアスファルト、枯れ葉の上、雪の上など、春夏秋冬いろいろな場所で、いろいろな心境の中で成功体験を積めるように、私たち飼い主は犬の状態を見て、周りの状況判断をしながらトレーニングを行いましょう!

答え(状況) (刺激)

★できて当たり前の要注意…

成功体験を積み重ねると、できて当たり前と感じてしまうことがあります。当たり前だと思うと人はつい( )ことを忘れてしまいます。

例えば人なら、学校に通い始め一年間の成績表を見て『一年間良く頑張ったね!』と、まとめてほめてご褒美をあげることもできます。来年も頑張ったら好きなモノ買ってあげる!という約束だってできます!しかし犬は違います。犬の良い行動をほめるタイミングは、過去でも未來でもなく( )この瞬間しかないということを忘れずに、普段から良い行動を見逃さないよう、やりすごさないようにしましょう!

答え (ほめる) (今)

★求めすぎ!の要注意…

犬は賢く、私たちのやり方を先読みすることも多々あります。そのため、いつものトレーニングで、おいで→おすわり、おすわり→ふせという同じパターンを続けると、おいでと言ってるのに座ったり、おすわりと言ってるのにふせをする場合もあります。そのとき、人側にパターンの( )が付いていると「おー!良く次の指示が分かったねー!」と出した指示とは違う犬の先読み行動をほめてしまうのはNG!おすわりの指示は座る体勢を取るように、やり直し教えてあげましょう!

【先読み行動を求めすぎて失敗するケース…】

人側が、おいでと言ったら目の前に来て座ること!そう思い込んでしまうと怖いのが、おいでの指示を出して犬が走って戻って来たのに座るまでほめずに、犬をジーっと見つめて次はなんだっけ~?の( )をかけることは要注意!

単純においでの指示で来なくなります…

おいでの指示で戻って来たなら素直にほめ、そこから座ることを求めるならば、圧力をかけずにおすわりの指示を出し座ったらほめる。

おいでの指示で楽しく戻って来たなら、その後は色々やらずそのまま今日のトレーニングを( )する方が望ましい。

1つの指示でいろいろな行動を求めすぎないように注意しましょう!

答え(癖) (圧力) (終了)

★レベルアップ!の要注意…

外が苦手でしっぽが( )いる犬に対して、人通りや( )通りが多い場所でいろいろな指示を出すのは要注意!

ただ、外の空気を一緒に感じたり、人や車がいない場所でのんびりしたり、少し歩いて外に慣れさせてあげるトレーニングを( )しましょう!だんだん慣れてしっぽが上がってきたり、( )に余裕が出てきたり、草の匂いを嗅いだり、一緒に走ったりできるようになったらその状態をほめる。

トレーニングを進める際に、落ち着いていられる場所の人通りが少ない時間や空間を選び、落ち着いてる状態をほめてオヤツをあげたり、指示は出さず(言葉はかけず)オヤツを使いおすわりの体勢に誘導できるかを確認する。誘導できたらしっかりほめてご褒美をあげましょう!

次に誘導しながら言葉(おすわり)を付けて、おすわりができたらご褒美をあげるというふうに、少しずつレベルアップをしていきましょう。

家族に通りすがりの人を演じてもらい、犬が落ち着いてすれ違うことができたら、それだって成功体験の1つです!思いつく限り細かくレベルアップの段階を考え、小さな成功体験を積み重ね( )をつけさせてあげましょう!1つ1つ気持ちを込めてほめることは忘れずに。

こうして日々積み重ねた意思疎通達成のトレーニングは、( )を強くし、目には見えない( )の役割を果たすと私は感じています!根気よく頑張っていきましょう!

答え(下がって) (車) (優先) (表情) (自信) (信頼関係) (命綱)

(10)叱り方の注意点

★言葉と表現のギャップ

犬は言葉より内から出るモノを鋭くキャッチする。『ダメ!』と言いながら、少しくらいいいかとか、本気で叱ったら可哀想などと心の底で思っているようだと、ダメなことをダメだと伝えられない。まずは自分の気持ちを内視しましょう。ダメなことはダメ!良いことは良い!ギャップのない本心で向き合いましょう!

★一貫性がない

他人がいる場所では叱れない、気分で叱ったり叱らなかったり。いつもは犬に吠えると叱るけど、ドッグランや人目が多いところでは笑って許してしまう。指示(おいで)を出したけど、犬好きさんとの遊びに夢中で飼い主の指示完全無視…「まあ、今はいいや」と飼い主の一貫性がなくなると、犬が主導権を握りだしトレーニングは台無しです。ダメなことはダメだと都度、対応しましょう。

★叱るだけ

人に向かって吠えることを叱るのであれば、どういう行動が望ましいのか犬に教える。

人に向かって興奮しきっているときに叱るのは遅い。吠えた瞬間も遅い。

いつも人に向かって吠えることが分かっている場合は、興奮して吠える前。

耳もピンとその人の方向へ向いて、人を見つめているときに『ダメ。』と伝えるか、対象の人と犬の間に入り犬と向き合いダメだという圧力をかけるか、リードをピッ!と一瞬引き、自分に意識が向いたら『そうだ、良し!』とほめて、完全ロックオンする前の対応がカギです。

★良い行動を見逃す

私たちにも色々ありますよね…人間関係の悩み、仕事関係、お金の悩み、犬のしつけもうまくいかない、周りの目も気になる、イライラしたり、不安になったり、悲しくなったり、いろいろな感情が湧くと思います。しかし、この感情を長引かせてしまうと、今!目の前で自発的に良い行動をしている犬を見逃してしまうことがあります。これはとても残念です!

意思疎通。認識の共有。犬からの気持ちもしっかりキャッチし、ほめ返しましょう!

私の場合、犬が自発的に横について歩いてくれたとき、振り返りアイコンタクトをしてくれたとき、階段を降りてる途中で止まってくれたとき、信号待ちで座ってくれたときなど、いろいろなほめ返しをします。トレーニングを長年やっていると、お互い通じ合えることが増えていきます。基本的にいつも使っているほめ言葉を使います!『グッボーイ!』

あとは人なので感情そのまま言葉に出ることもあります。

『いいねぇ』『じょうず』『すごいねぇ』『よくやった!』

『ありがとう』

あとは👍ってリアクションしたり、微笑んでうなずいたり、しゃがんでなでたり。とにかく犬の行動に応えてあげる。犬からのキャッチボールを受け取り返す!

ちゃんと見てるよ、伝わってるよ、そうだよ!上手だよ!ありがとう!という思いは必ず、今この瞬間を大切に伝えてあげましょう!

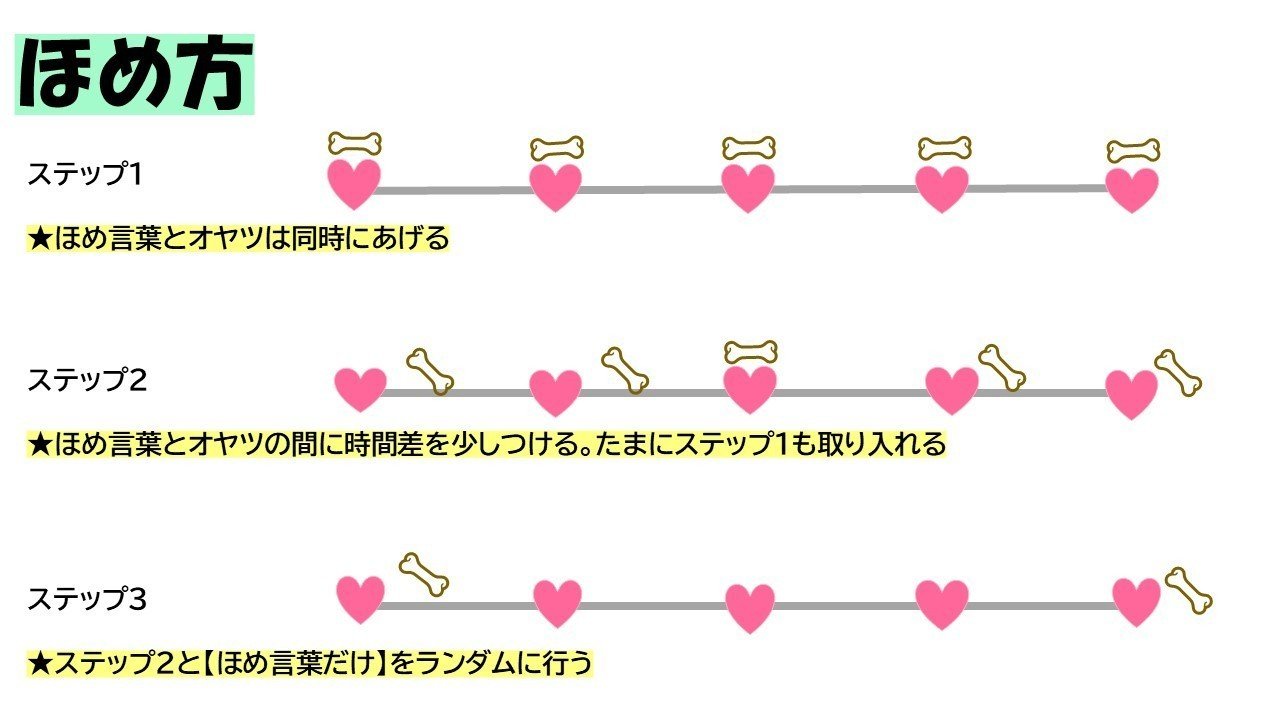

(11)オヤツを使ったほめ方

オヤツを使えば、オヤツがないと言うこと聞かない!こんな言葉をよく聞きますが、結果どこで諦めるかで変わります。オヤツを使ったトレーニングでもオヤツの使い方、オヤツに対する気持ち、トレーニングの進め方次第でオヤツがなくても犬は人の指示や気持ちに応えてくれます。

★オヤツを使ったトレーニングの進め方

《ステップ1》

まず、オヤツをあげながら「オヤツないと言うこと聞かないわあ」と冷めた態度を取らないようにしてください。オヤツが大好きで、犬のトレーニングのモチベーションが上がる、飼い主とのコミュニケーション時間がより楽しいものになるなら、オヤツは活用できる大切なアイテムの一つです。オヤツを使う場合は飼い主の気持ちとオヤツが犬にとって嬉しいご褒美になるようにしましょう。ほめるときは『よくできたね!』という素直な気持ちと同時にオヤツをあげることを続けましょう。オヤツをあげるタイミングは、指示を出し動作ができた瞬間、自発的に良い行動をしてくれた瞬間(アイコンタクトをしてくれた瞬間)『よし♪/good!』のほめ言葉と同時にオヤツをあげ動作の解除もしてあげましょう!苦手なものに慣れさせたい場合は(9)のトレーニングを行う際の注意点のレベルアップの要注意をご覧ください。

《ステップ2》

今まで同時にしていたほめ言葉とオヤツに少しだけ時間差をつける。アイコンタクトをしてくれた!『よし♪』ポケットからオヤツを取り出しあげる。というように数秒の時間差をつける。ときどきステップ1の同時も取り入れる。

《ステップ3》

ステップ2のほめ方と、ほめ言葉だけ(素直な気持ちを込める)のほめ方をランダムに取り入れる。このように時間をかけて進めていくことで、オヤツを常に使わなくても、ほめ言葉いっぱいの後には嬉しいご褒美があるっ!と犬のモチベーションを維持することができます。

もちろんオヤツだけがご褒美ではありません。オヤツに興味がない犬もいますので、まずは犬がどんな遊びをしたら喜ぶのか、人がどんな動きをしたらテンションが上がるのか、どんなほめ方が伝わるのか、犬の笑顔を引き出すためにはいろいろ考えることも必要ですが、なにより一番大事なのは

【人と犬】一緒に楽しむ!これが一番大事!

一緒に笑い合えるよう、まずは自分(人)が楽しむのがコツ♪

★ほめの質を高める

普段から犬に対してベタベタ構いすぎないように気をつけましょう。甘やかしすぎは問題行動や、しつけトレーニングが上手くいかない原因にもなります。甘やかしすぎ、構いすぎ、遊びすぎ、さわりすぎ、名前呼びすぎ、オヤツあげすぎには要注意!

しつけトレーニングをするときより何もしていないときの方がいろいろなメリットがあると思わせないように、または、構いすぎが原因で犬からうっとうしい…と思われないようにしましょう。人は自分の行動次第でほめの質を高めることも下げることもできますので、飼い主は日常生活の態度や行動には気をつけましょう。

しつけトレーニングのコミュニケーションが、飼い主と犬のより楽しい時間になるように工夫をしていきましょう♪

誤飲注意!オモチャを使う場合は目を離さないようにしましょう。出かけるときは、細かい物やオモチャは片付け、噛んだら危ないコンセントは抜きましょう。

(12)日課

日々のトレーニングの積み重ねは信頼関係を築きます。やらない日が続けば面倒になり人も犬も楽な方が日課になります。その結果、言うことを聞かないバカ犬!と犬のせいにはできません。

私たち、人の向き合いかた次第で変化します。

いつ起こるか分からない危険から大切な家族を守るため、他者に迷惑をかけないためにも、日々の意思疎通を図るコミュニケーションを大切に日課にしていきましょう!

(13)訓練所/ドッグトレーナー

一人でしつけをするのは不安…そのような場合、訓練所やドッグトレーナーの方にお願いすることもあると思います。

前もって、実際に通ったことがある人の話を聞いたり、見学に行ってみたり、訓練士の方、ドッグトレーナーの方と直接お話ししたりなど…不安がある場合は準備しておきましょう!ただいくつかの注意点がありますのでご確認ください!

訓練所やドッグトレーナーの方々にお任せすれば、全て思い通りになるわけではありません。

★卒業をしたら【完璧・完結ではない】ということ。卒業をしたあとも、トレーニングは生活の中に取り入れ、続けていくコミュニケーションなので終わりはありません!

★犬だけでなく、飼い主の自分に対しても、トレーニングのやり方や考え方、指示の出し方や、ほめる・叱るタイミングなどを教えていただけるのか、訓練所・ドッグトレーナーの方に事前に確認を取りましょう!

★犬に特別な問題行動がない場合、飼い主と一緒に習えるコースの方が分からないこともその場で質問できる、手取り足取り教えてもらえるので、見て聞いて体験して覚えたい方は一緒に学んでいくことをオススメします。

★訓練所やドッグトレーナーの方に預けたとしても、一緒に習ったとしても、その後も日常生活の中で学んだことを色々取り入れながら、達成を意識した意思疎通を図るトレーニングを行っていきましょう!

視野を広く持っていただきたいのは、問題行動が現れたときに預けた先の訓練所・ドッグトレーナーの方に「この犬はダメだ」と言われたとしても、その一人の意見だけを真に受けないでください。私たちは、知らないことを先生のように言われてしまえば、それが全てかのように受けとってしまうこともあると思います。私は、そのようにに言われてしまった飼い主が犬を保健所に連れて行ったという話を直接聞いたことがあります。

訓練士、ドッグトレーナーの方々も一人の人間です。人それぞれ、犬、ご家族、訓練に対する考え方や思いも違いますので、特にマイナスな発言に対しては、それが全てだと真に受けないでください。

その一人の人間が諦めただけ、ということです。

犬を最後救える選択ができるのは、守り抜く覚悟を決めたご家族だけです。視野を広く持ち、解決策を探しましょう。

お疲れ様です!2つ目の【しつけ】はここまでです!少し休憩しましょう☆

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

それでは、最後3つ目。

3.【幸せな共生】~免許制度~

共生を実現するための活動について、お話しさせていただきたいと思います。

動物を愛して守り共に幸せに生きれる国を創るために、私たち人は今、何をするべきか一緒にお考えいただけたら幸いです。

(1)殺処分の現状

しかし現実は…

38,444匹の命が殺処分されました。

飼い主からの持ち込み、所有者不明、登録していなかったり、いなくなったまま放置したり、どこかに捨てたり、捨てられた犬猫が集まり繁殖してしまったり、ブリーダー関係者が持ち込んだり。全て人が関わりこの現状を生み出しています。

この問題をどのようにお考えになりますか?

『目の前の命を救うために保護施設をもっと作ろう』そのような考え方も沢山あると思います。もちろんとても必要な活動です。

しかし、今の段階で400を越える保護団体が存在し懸命に活動されている中、38,444匹の犬猫が殺処分されているのが現状です。追いつかない…

救いたくても救えないんです。捨てる人が増えるそのスピードに合わせて保護施設は作れません。

さまざまな理由で手放された犬猫は、怪我や病気に苦しんでいたり、介護が必要だったり、トラウマを抱え譲渡するまでに時間がかかる、もしくは譲渡できないというケースもあります。医療費、食費、消耗品、保護施設の家賃、光熱費等、費用も人手も足りないのが現実だと思います。

このままのペースで捨てる人が増え続ける、動物と暮らす人に対する決まりが今のままなら、やがて存続できない保護施設も増え、私たちの目に映る殺処分数も一気に跳ね上がる時が来てしまいます。

殺処分をされる犬猫が増える根源はどこでしょうか。

私は、人の責任内容の認識不足に大きな問題があると見ています。そして、虐待や遺棄をした者の規制がなく、何度でも命を迎えることができる、この現状も殺処分のなくならない原因の1つだと思います。

私はこの部分を改善したく、講習会資料を作成しました。保健所に足を運ぶことなく、終生飼養のできる飼い主が増えれば、保護施設にも少しずつ余裕が生まれてくる。引き取る犬猫がいなくなったと保護施設を畳む団体が少しずつ増えることが、理想的な共生の始まりではないでしょうか。

(2)講習会の必要性

理想的な共生の道を創るために、犬猫を迎える前に最低限の知識を学べる講習会を受けることが大切です。

犬猫を迎える前に

【責任の内容を知る・確認する】

考え直したり、心配に思うことがあれば準備もできます!犬猫を迎える私たちに求められる責任の内容を確認した上で、命を迎える覚悟を決められるかが重要です。

そして、講習会を受けた後に発行される【講習会修了証】の役割は、終生飼養を考え、自らが進んで最低限の知識を学び、その行動を起こした証明になり、飼い主としての信頼性を高めます。

こちらの講習会内容は、今後犬猫に携わる全ての分野の方々にご案内させていただきます。

保健所や保護団体、ブリーダー、ペット業界、訓練所、ドッグトレーナーの方々。

犬猫に携わる全ての人が、関わった犬猫の終生飼養の頭数にも目を向ければ優しい社会は必ず生まれます。

犬猫を迎えたい方々は迎える前に学び、その証明書を提示するという意識の定着。

犬猫を引き渡す全ての方々も、関わる犬猫の幸せ・終生飼養をお望みだと思います。

当団体の講習会修了証を提示していただいた、責任意識の高い飼い主の終生飼養情報管理は、私たちも力を入れていきますので、関わった命の終生飼養を願う方々はこの講習会修了証をご活用ください。

この世に存在させた命

犬猫に携わる全ての人々が終生飼養に目を向けた行動を取ることが、私たちに求められる責任の1つではないでしょうか?

(3)今後の取り組み

講習会を受け、修了証をもらう

↓

迎えたい犬猫がいる場所の担当者へ

講習会修了証の提示

↓

犬猫を迎えたら、飼い主・犬猫の情報を登録

家族証明カードを発行

↓

管理

↓

調査

家族証明カードを発行し、管理することで責任意識が高まります。

また、アンケート調査により浮かび上がる問題点の改善を目指し、対策を考え取り組んでいきます。

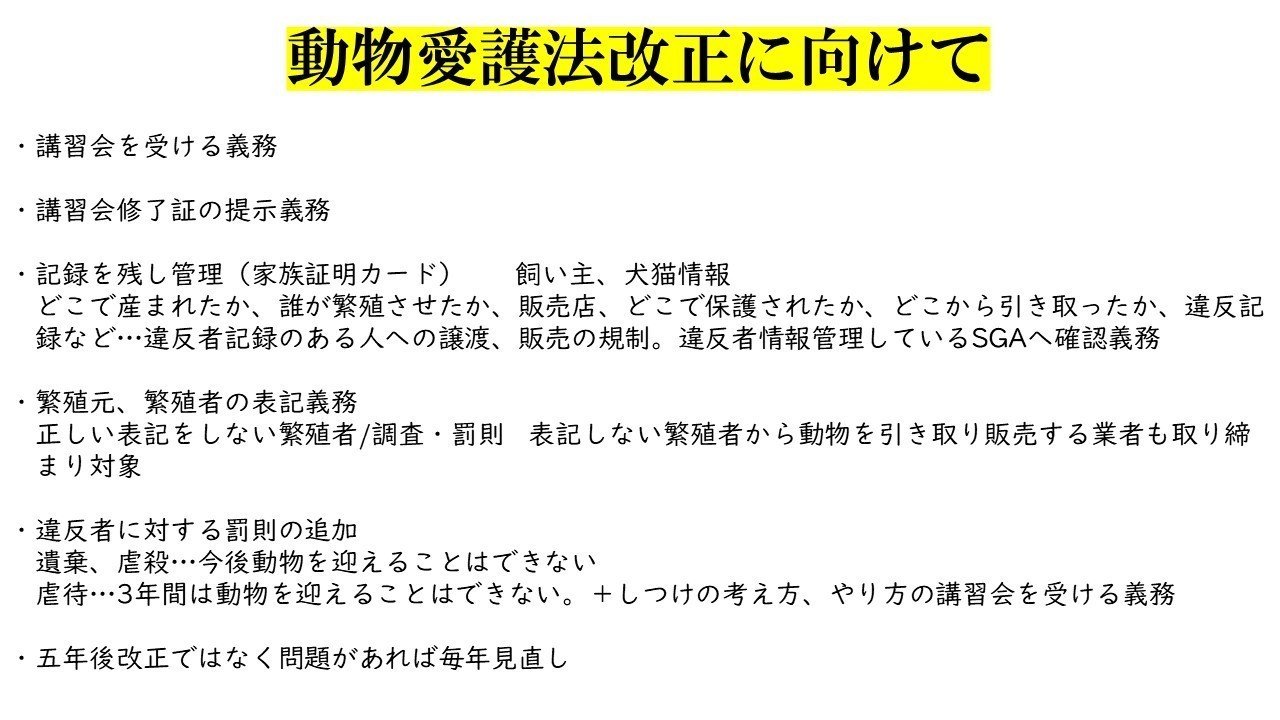

(4)動物愛護法改正に向けて

幸せな共生社会を目指し、まずは終生飼養を目的とした迎える前の講習会を多くの方々に伝え、動物愛護法改正に向け私たちの提案、協力体制を訴えかけていきます。

(5)保護犬、保護猫の存在

![講習会資料 [自動保存済み]編集001](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32470150/picture_pc_a05b6350c24329ab8c9927bd0dde74a4.jpg?width=1200)

犬猫を迎える際に保護団体の方々に犬猫の情報も聞けますし、トライアル期間を設けている保護団体もあります。不安がある場合は、ご自身の体力や、生活スタイル、先住犬・猫との相性も確認できるトライアル期間を利用させていただきましょう!

まずは、SNSから

あたたかい家族を求めている犬・猫の存在をご覧いただけましたら幸いです。

(6)犬・猫を迎えたら

怖がり、警戒心の強い犬・猫を迎えた場合は、すぐにしつけを開始しようとせず、まずは時間をかけて、新しい家や環境、人に慣れさせてあげてください。

このとき、人からのアクションはなるべく控え、直視をしたり、スマホのカメラを向け続けたり、なですぎたり、話しかけすぎないよう、犬猫から近付いて来るのを気長に、リラックスした状態で待ってあげましょう。そして十分に匂いを嗅がせてあげてください。

人の手から、オヤツを食べれたり、触らせてくれるようになったら、少しずつ、しつけトレーニングを始めていきましょう♪

こちらのご確認もお願いします↓

犬の吠えなどの苦情もよくあります。トレーニングは時間がかかりますので、犬猫を迎えてからさまざまな苦情に困らないためにも、犬猫が嫌いな人はいないか、ご近所の方々の理解を得られるか、周辺情報の確認もお願いします。

最後になりますが

そんな、あたたかい幸せを感じ合えるご家族が増えることを、心から願っております。

皆様へ1つお願いがあります。

この講習会は、殺処分のない幸せを感じ合える共生の道を創るために行っています。

今回、少しでも講習会が参考になった、迎える前に知った方が良いと感じていただけましたら、身近な方々やSNSで伝えていただけましたら幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

心より感謝申し上げます。

筆者

一般社団法人 Safe Guard Animal

代表理事 泉 沙織

こちらの講習会修了証の発行方法につきましては、ホームページからご確認下さい!

一般社団法人 SafeGuardAnimalのホームページhttps://r.goope.jp/safeguardanimal

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

この記事が参加している募集

よろしければ、サポートお願いいたします! サポートは、殺処分のない共生の道を創るための活動費に使わせて頂きます!