#5 本屋ダイバー ジュンク堂池袋本店編

これはアメブロに6年前に掲載したネタの改定版です。前回、オススメ本の書評を書こうと考えている、という記事の中で、そもそも「図書館・本屋的な空間が好きだ」ということに触れたのですが、それをネタにした文章になっています。ちなみにタイトルは、中沢新一さんの「アースダイバー」という本からもじっています。

__________________________________

ジュンク堂書店池袋本店。埼玉県にかれこれ丸5年近く住んでいるのだが、今でも月1くらいのペースでこの本屋に通っている。

そもそも、本を読むよりという行為もさることながら、本屋に行くというのが好きな人種なのだと思う。本屋で1、2時間くらいうろうろして何も買わないとかいうのもザラだ。本屋でうろうろしているとまさに知の海をダイブしているような気分になる。

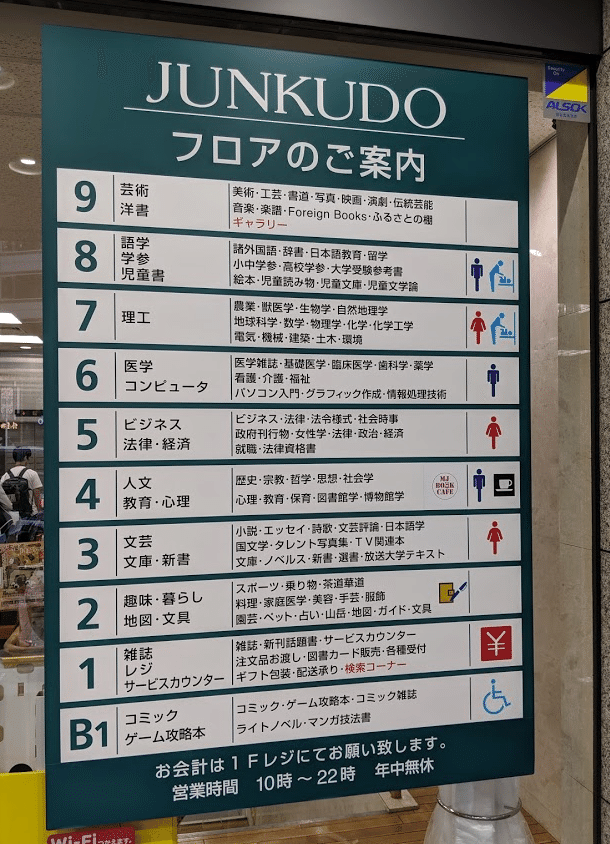

特にジュンク堂書店池袋本店は地下1階、地上9階全部本屋で、海とは逆だけども上階にいけばいくほど地面から遠くなっていくのでダイブという表現はあながち間違いではないと思う。(画像は別ブログから拝借、リンクは画像からどうぞ)

いつものルートは、まずはエスカレーターで7階の科学・工学のフロアまで一気に昇る。宇宙の本や昆虫の本なんかをチラっと見て面白そう!と思って値段を見て諦めて、早々に、建築のコーナーに行く。建築雑誌を一通り見て、そこから各列の棚をグルッと回って、なんか面白そうな本が出ていないかをチェックしていくうちに自分はまず建築の世界をダイブしている。

「建築」と一口に言っても、最新のトレンドが載った雑誌から、実務的なマニュアル、過去の巨匠の著作の復刻版、学生向けの教材、都市計画の対談集、写真集などなど幅は広い。今興味があるのは専ら商業建築やホテル関連の本だが、学生の時に興味のあった分野(まちづくり)とかの最近の面白い話題を知るとそちら方面に進まなかった後悔を感じるし、若い建築家が紹介された雑誌を見ると何かしら焦りを感じるし、焦点が定まらない。そして、圧倒的な知の海の中をダイビングしていることにワクワク感と不安感でいっぱいになってくる。そこでどうしても欲しい本があれば手に取ってレジのある1階に向かうのだけど、そうはいかないときは下階に降りてダイビングは続く。

次は6階のコンピュータ・医学のフロア。以前は「フォントの世界」等マニアックな特集を組む「MdN」という雑誌をたまに買っていたのだが、廃刊になってしまった。緊急事態宣言の時には、HTML5&CSSの本やExcel VBAの本など買ってみたが、やはりプログラミング的な作業は何から手を付けてよいかわからない。

5階はビジネス書・法律・経済のフロア。6年前の記事ではこのフロアを飛ばしていたが、今ではこのフロアにも立ち寄る。自己啓発書は調子が良い時にパラパラ見るとテンションが上がるが、調子が悪い時は自己嫌悪に陥りそうになるので読まない方がよい。内容のない薄っぺらな本も我が物顔でそこにいたりするから注意が必要だ。

4階は人文フロア。哲学のコーナーで読めもしない哲学書をぱらぱらと開けてみる。歩いていると途中でスピリチュアルのコーナーに行き着く。なぜか付録のCDとかが流されていて異様な雰囲気を醸し出している。さらに奥に行くと、本屋の中(しかも4階)なのにカフェがある。そこにたどり着くとダイブしてる途中に一服できる龍宮城的なスポットにたどり着く。アップルパイが美味しい。

3階は新書・文庫のコーナー。ここまでくるとだいぶ水面に近づいてくる。新書の中には、ピンポイントでものすごい深度の大きい本もあるけれどやはり本の小ささ、薄さがその深さを和らげている気がする。表紙のイラストや帯の謳い文句に惹かれて、そのままレジまで持って行くこともあるし、目次だけ読んでしまって満足することもある。このフロアは「知の海」の中でも一際その幅が広くて(その分浅くて)、ダイビングで例えると浅瀬でキラキラした魚をたくさんみてるようなそんな気分になる。

2階をとばして、本を抱えているときは1階レジへ。外に出ると、知の海をダイブを終えてどっと疲れたような気持ちになるのだが、気になる本が手に入った時は、近くのドトールかPAUSEというカフェで読書タイムが始まる。

こんだけ本屋にいるけど、何か本から学べているかと言われると自信がないし、ただ時間を無駄にして疲れて帰るだけの日も多い。実際に何かのスキルを身につけて頑張っている人や、何か主張したい人を外から眺めるだけの時間。本を書く人は「何かしらを主張したい」人であると思う。だから「知の海」であると同時に「思考・主張の海」なのかもしれない。

眺めているだけの自分が嫌で嫌で仕方なくなりながらも、この本屋ダイブを続けているのは「世の中にはとんでもない量の知の集積があり、思考・主張がある」ということを実感するためなのだと思う。

そして、noteの記事もそう。自分も喋りたがりなので、読んだ本をネタに思考・主張していこう、という感じで、次回から本編入ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?