20030409 八橋検校

八橋検校(やつはしけんぎょう)$${^{*0}}$$は何故、「八橋」なのだろう。京都の菓子「八ツ橋」はこの八橋検校の名が由来$${^{*1}}$$とされている。

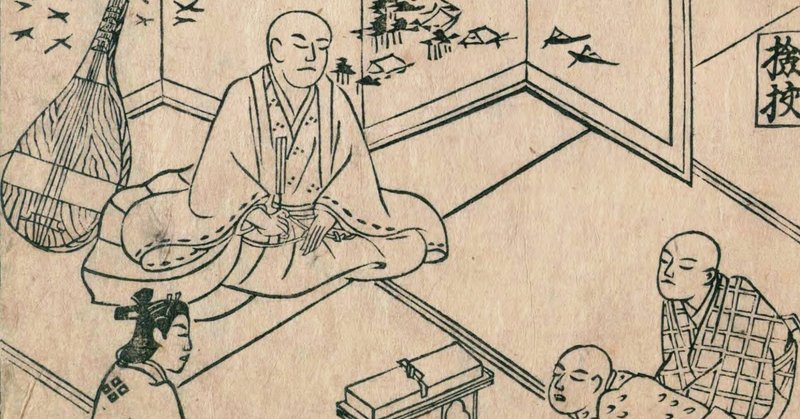

検校$${^{*2}}$$とは中世以降、平曲・三弦・箏曲・鍼灸(しんきゆう)・按摩などに携わる盲人(男性)により組織された職業集団「当道」の位で、検校とは最高位名である。

八橋検校と名乗る前は「上永検校城談$${^{*3}}$$」と名乗っていたらしい。その前は「山住勾当(こうとう)」だったようだ。福島出身の八橋検校$${^{*4}}$$は色々な場所で活躍したらしく、八橋と名乗るのは京都に来てからだった。

何故「八橋」と改めたのだろうか。伊勢物語や在原業平から考え出したのだろうか。そうだとすると、一気に菓子の八ツ橋、三河八橋、八橋検校がつながるのだが、そんなに世の中は甘くない。八橋検校が何故「八橋」と名乗ったのかが、いくら調べても判らない。

幼い頃から目が見えないので三河の八橋やカキツバタの様子は想像できないだろう。八橋は三河八橋から、だとしても八橋検校自身が考えたのではなく誰からかに薦められた名前になる。人に付けて貰った名前となると、その人が余程有名でないと由来を探るのはこれはもう不可能である。

*0 20030408 八ツ橋

*1 聖護院八ッ橋総本店

*2 探訪みえ 県史Q&A 33-A

*3 日本の歴史 [ 楽曲分類・解説/箏曲 ]

*4 八橋検校(やつはしけんぎょう)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?