書評『われら闇より天を見る』 :最後の一行に圧倒されて天を仰ぐ。

※ 半年以上前に下書きしたまま公開するのを忘れていた記事です。タイムリーではありませんが、なにとぞご容赦を。

みなさん、もう読みました?

2022年最高の翻訳ミステリーといわれている本書「われら闇より天を見る」。各所でも話題になっていて、各賞も総なめ。

……とにかく、よくわからないけどなんだかすごそう。

版元の早川書房の意気込みも凄まじく、帯には

「翻訳ミステリ史上、最高のラスト1行。」

なんていう、とんでもないハードルの上げ方をしています。

「ふざけんな、あっちの小説のラスト一行の方がすごいじゃないか!」

なんて声が上がるのは上等、お前らかかってこい、という炎上覚悟の大プッシュ。現場はお祭り騒ぎなわけです。

翻訳ミステリーでこれほどのお祭りで記憶に残っているものといえば、2014年の『その女、アレックス』です。

アレックスは確かに面白い小説でした。

それも「ふつうに面白い」とかいうレベルではなく、常軌を逸した面白さ、読後に呆然としてしばらく動けなくなり仕事を数日休まざるを得ないような圧倒的な面白さがありました(仕事はしました)。各賞総なめ業界大絶賛の小説は伊達じゃありません。

で、どうなわけ『われら闇より天を見る』は?

その感想and解説をつらつら書いていこうと思います。ネタバレは最低限に抑えるのでこれから本作を読む人も安心して読んでください。

ただ何も知らないまま本作を体験したいという人は、このまま画面を閉じて書店に駆け込んでください。駆け込むだけの価値があります。

最初にひと言だけお伝えするとすれば、本作はそんじょそこらのミステリーでは体験できないような読書体験を与えてくれます。

面白いか?

めちゃくちゃ面白いです。後半はページをめくる手が止まりません。

既に読了したかたは分かるかと思いますが、本作はミステリーというジャンルの作品でありながら、それを遙かに超える心の揺さぶり方をしてきます。なぜそんなことが本作に可能なのか? まで含めて作家目線で解説していきます。

本稿では

物語の設定と登場人物

なぜミステリーの枠に収まらない作品なのか

ミステリーを加速させる構成

本作が「凄まじい」と思う理由

物語をドライブさせる皮肉とユーモア

の順に本作を追っていきたいと思います。

物語の設定と登場人物

なにはともあれ「これなんの話?」です。

作者のクリス・ウィタカーはイギリス人ですが、彼の他の作品同様に舞台はアメリカとなっています。今回はカルフォルニア州にある古くも美しい海岸の街「ケープ・ヘイブン」が物語の中心です。

物語は主人公の一人・ウォークの視点から始まります。冒頭部分に登場する主要人物はウォークを含めた4人です。

ウォーク:主人公。正義感の強い警察官志望の15歳。

ヴィンセント:生意気でイケてる大親友。

マーサ:賢く綺麗なウォークの恋人。

スター:マーサの親友で、ヴィンセントの恋人でもある超美人。

いわゆるリア充高校生4人組で、高校時代の僕なら憎悪の対象になっていたようなキラキラグループというわけです(僕は本編とは関係ありません)。

ウォーク、ヴィンセント、マーサ、スター、そして美しきケープ・ヘイブン。すべてが完璧にバランスしていた黄金時代でした。

その黄金時代が終わったのはひとつの交通事故のためでした。スターの幼い妹のシシーが車にはねられて亡くなったのです。交通事故を起こしたのは主人公ウォークの親友・ヴィンセントでした。

恋人の妹を轢き殺してしまったヴィンセント。彼は15歳という年齢では通常考えられないような過酷な刑務所に入れられます。刑期は10年でしたが,刑期中にさらに事件を起こして都合30年の刑に服しました。

そのヴィンセントが出所してくる。

45歳となり、この小さな町でただ一人のフルタイム警察官(そして警察署長)をしているウォークは、親友の出所を心待ちにしていました。失われた黄金時代の一部が彼の人生に戻ってくるのです。

一方、30年の歳月を経て、かつての恋人マーサは別の街で弁護士の職に就いており、スターはアルコールとドラッグに浸かった凄惨な生活をしています。ウォークは元恋人のマーサとは連絡を取っておらず(高校時代の元カノだしね)、アルコール中毒のスターとは警察署長というよりも友人の心遣いでなにかあれば生活の面倒をみています。

さて、この小説のもう一人の主人公は、そのスターの長女である13歳のダッチェス。

スターから圧倒的な美しさを受け継いだ美少女で、性格は極めて苛烈。口は悪く、世界に対して常に牙をむき出しにしているような女の子でした。それは彼女の環境の影響でもあるでしょう。

ダッチェスは自分の父親も知らず、5歳になる心優しい弟・ロビンの父親も同様に不明です。自分たちは愛の結晶ではなく、一夜の間違いの結果であり、母はアルコール中毒でろくな稼ぎもありません。ダッチェスの誕生日を忘れているのは当然、弟のロビンの誕生日すら忘れている母・スターに対して少女は愛憎をたぎらせています。

学校ではその出生と貧しさから、学友に差別を受けています。典型的でありながら確実に急所を突くような効果的な差別です。

そのような環境の中で、天使のような弟の純真さを護るために、彼女は自分の存在すべてをかけて生活しています。

「私は無法者だ」

と公言し、世界の善なるものをすべて否定し、自分や弟への差別に対しては徹底的に暴言と暴力で対抗します。

むちゃくちゃ凶暴な美少女。世間のルールなど意に介さない無法者、それが13歳のダッチェスです。

【無法者】

法や社会秩序を無視する者。乱暴者。

もしあなたがダッチェスの陰口を叩いたら、彼女はつかつかとあなたの元まで歩いてきて、生涯人から言われたことも無いような侮辱と脅迫を受けるでしょう。たとえあなたが身長2メートルの屈強な大男だったとしても。

物語はこの小さな街と、数少ない登場人物を一人一人丁寧に描いていき、「え、これミステリー小説なんじゃないの?」と読者が不安になりはじめてもなお、事件らしい事件は起きません。

いよいよ本格的な事件が起きるのは、

「この本が1位? この本の評判、なにかの間違いなんだろうな。これがあれか、出来レースってやつか!この社会は腐ってる!」

と拳を握って確信する頃です。

この海沿いの小さな街で、殺人事件が起こります。

なぜミステリーの枠に収まらない作品なのか

一般的にミステリーといえば、殺人やそれに類する大事件が起き、その事件の犯人を追って謎解きしていくことが物語の中心となります。

その定義でいえば、明らかにこの小説はミステリー小説を逸脱しています。もちろん犯人を捜す謎解きも物語の一部ではあります。

でもこの小説の中心となっているのは、謎解きではありません。

事件を一発の銃弾を例にして考えてみましょう。

銃弾によって人が殺された。

これが【事件】です。

誰がどのように引き金を引いたか?

それが【謎解き】です。

一般的にはこの2点が描かれていれば、その小説はミステリー小説と呼べるでしょう。

「本格ミステリ(新本格など含む)」と呼ばれるジャンルはこの【謎解き】を限りなく研ぎ澄ませている小説です。

また【謎解き】ではなく、「なぜ引き金が引かれたか」という【背景】に深く切り込んでいる物語もあります。これは【謎解き】を構築するのとはまた別の技術が作家に求められます。

「なぜ引き金は引かれなければならなかったのか?」という背景を描くのは、人間ドラマを描くことに他なりません。しかも「人を殺すに足る理由」に説得力を持たせるようなドラマです。

裏切られたから。あるいは裏切ったから。

奪われたから。あるいは奪いたいから。

破滅させられたから。あるいは破滅させたいから。

そのような理由で、登場人物は人を殺します。

現実には「人を殺そう」と思ったことがない人であっても(つまりほとんどの人でも)、小説内の犯人の動機に納得できます。

でも、よく考えたら不思議ですよね。自分の実生活で誰かに痛烈に裏切られたとしても「よし殺そう」とは思わないのだから。それでも小説内の犯行動機には納得してしまう。

これは読者がどこかで「小説だから」という前提の元に、心理的な境界を引いて物語に触れているからです。だから「たしかに物語の悪役なら、こんなことがあれば、人を殺すことになるんだろうな」という納得の仕方ができてしまいます。いわば「お約束」の一種と言えるかも知れません。

しかし、真に迫る人間ドラマでは、この境界線を越えて読者を物語の中に引きずり込みます。

「もし自分が同じ立場だったら、同じように行動するだろう」

と思わせるだけの感情移入をさせるのです。

登場人物が引いた引き金の重さを、実際に読者も感じてしまう。

このような場合、読後に残るのは謎を解いた爽快さよりも、リアルな人生に触れたじめっとした触感です。どちらが尊いという話ではなく、得られる読書体験がことなるということです。

【謎解き】を中心にしたミステリーを「本格ミステリー」と呼ぶのであれば、ミステリーの本質は謎解きにあるのでしょう。

とするなら、謎解きから重心が離れていけば行くほど、その物語はミステリーの枠組みを超えていくことになります。

ところで、ミステリーにはさらにもうひとつの切り口があります。

それは弾丸が

「誰が殺したか【謎解き】」

「なぜ殺したか【背景】」

とも異なる

「殺してどうなったか?【影響】」

という視点です。

一発の弾丸が打ち砕いたもの、ひび割れて散り散りに舞っていくその破片ひとつひとつの輝き。そこを物語の重心に置いているミステリー小説は、なかなかお目にかかれません。

それはひとつの(或いは複数の)痛ましい事件が、人間をどのように変えていってしまうのかを克明に描く文学でもあります。

そのような小説の1つが本作というわけです。

本作では二人の主人公、とくに少女ダッチェスが人生をどのように変質させられたかが冷静に描かれ、その冷静さがまた僕らの心をむちゃくちゃに揺さぶります。この感情、この体験は一般的なミステリー小説を読んで味わえる体験とは大きく異なります。

たとえばドストエフスキーの『罪と罰』も『カラマーゾフの兄弟』もミステリーと呼べます。

でもこれらが巨大な文学作品であるのは人間の根源的な苦しみを、まるで精密時計のように組み合わせて物語の針をすすめているからです。

もちろん(と言っていいかどうか)『カラマーゾフの兄弟』とまではいかないのは、後述する作者が選択した物語の構造によるものですが、少なくともこの作品が他のミステリー作品とは一線を画していることは間違いありません。

ミステリーの枠組みを超えた大局的な小説といえば、レイモンド・チャンドラーも挙げられます。というよりも、クリス・ウィタカーは明らかにチャンドラーの影響を受けていることをその筆致から見て取れます。(そもそもハードボイルド小説においてチャンドラーの影響を一切受けていない作家など存在しません)。

ただ、タフで賢いハードボイルドな主人公が身長180センチを超える肉体派のイケオジではなく、13歳の超美少女という点に発明があります。

それはかつて赤川次郎が女子高生に機関銃をぶっぱなさせたことから始まる一連の日本の作品群を想起させます。

話は少しそれますが、赤川次郎が1978年に発表した『セーラー服と機関銃』は、大学闘争で敗北した団塊世代(闘争は69年終結。よど号ハイジャック70年、あさま山荘事件72年)の虚無感を背負っていた赤川次郎(当時30歳)が、自分のオルタナとしての女子高生を創造して大人たちにマシンガンをぶっ放しました。

奇しくも、本作著者のクリス・ウィタカーは自分の挫折感を背負ったオルタナとしてダッチェスを創造していき、最終的にこの作品に結晶させています。

……と話はそれてしまいましたが、本作『われら闇より天を見る』がミステリーの枠組みを超えた作品だと感じる理由は、物語の重心が【謎解き】ではなく【背景】と【影響】に置かれ、その人間ドラマの構築に成功しているからです。

ミステリーを加速させる構成

この作品は二人の対照的な主人公、

冴えないおっさん警察官・ウォーク

凶悪な超絶美少女・ダッチェス

の視点が交互に描かれながら進行します。

この「2人の対照的な人物によって交互ストーリーが進む」というのは小説では一般的な手法の1つです。

一般的に一人称視点の物語は感情移入しやすいというメリットがあります。読者は誰にフォーカスすれば良いかハッキリしているので、物語に没入しやすいのです。(視点だけでなく、地の文が「僕は」「私は」と一人称で語られている場合などは特に)

しかし一人称視点の小説の短所として、シーンが限定されることが挙げられます。主人公が知らないことを、読者には伝えられない。これは物語のダイナミックな進行にとって障害となります。

ミステリーでいえば、たとえばカーテンの裏に誰かが隠れていたとしても、主人公がわからなければ、読者にも分かりません。主人公が寝ているうちに物語を進行することも出来ません。物語の世界をたった1つのカメラで追って行くために、見える世界は狭くなるわけです。

しかし二人の視点を交互に取り扱っていくと、そのメリットを享受しながら、デメリットの影響を遠ざけることが可能になります。物語には没入しやすいし、2台のカメラで世界を捕らえていくので、カメラ1台と比べて物語世界はぐっと広くなる。そのぶん描ける物語も複雑で重層的になってきます。

(さらに世界を広げるなら三人称を使って、神の視点から超重層的な群像劇を描くことも可能です。これが上で例を挙げたドストエフスキーの作品です。。

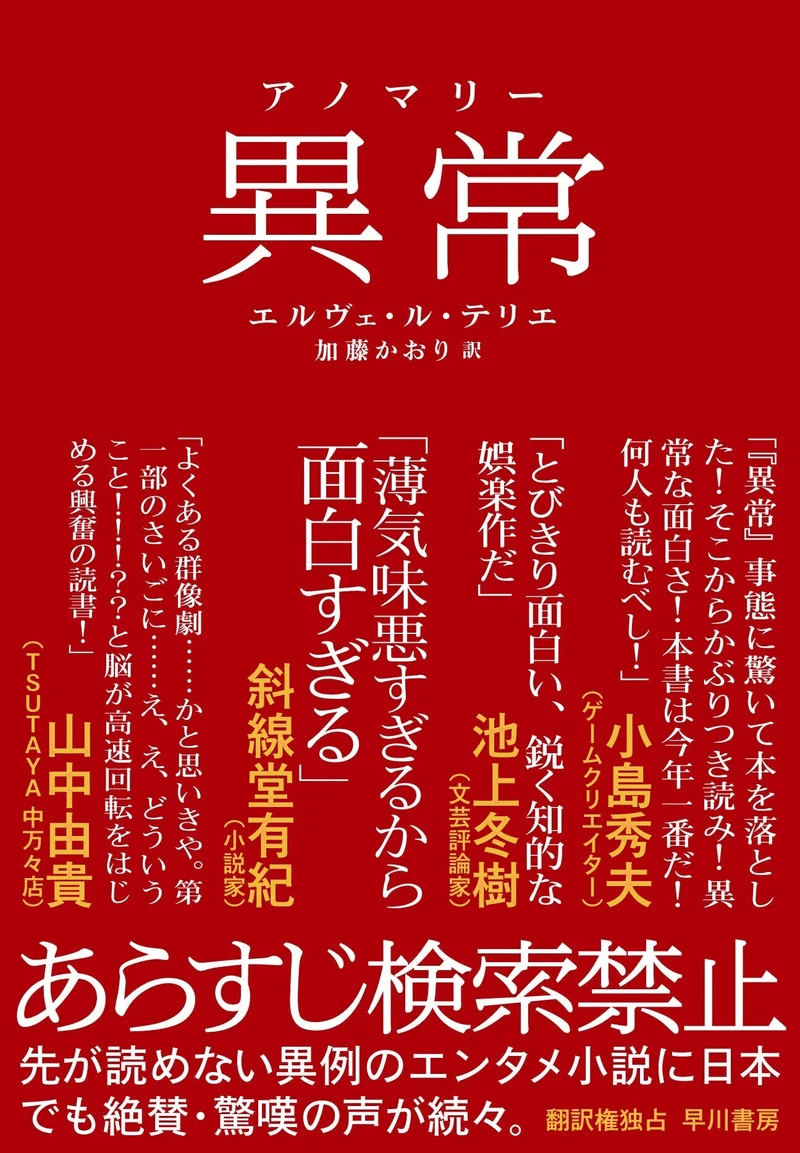

また、最近で言うとエルヴェ ル・テリエ の「異常(アノマリー)」のように、10人以上の一人称視点を操ってSFミステリーを文学の高みで成立させるという離れ業をやってのけた作品もあります)

登場人物2人の視点が交互に描かれる小説は数多くあります。

本好きの方なら「あー、そういえばあの本もそうだわ」と思い当たる作品がいくつもあるでしょう。例を挙げればきりがありませんが、例えばえばジェフリ・アーチャーの「ケインとアベル」、田中芳樹の「銀河英雄伝説」、村上春樹の小説の多くもそうですね。マンガでも「デスノート」をはじめ様々な作品がこの手法を取り入れています。

さて、複数の主人公によるストーリーの交互展開は「没入感の向上」と「視野の拡大」というメリットを組み合わせることで、緊張感の増幅をより容易にします。

たとえば一人称視点で、主人公Aが何者かに追われていたとします。このとき、主人公Bが追う側であったとき、追う側がどれほど肉薄しているかを描けるため、読者の感じる緊張感はさらに倍増することになります。

そのためミステリーにおいてこの手法は非常に有効です。ダヴィンチ・コードやゴーン・ガールも実際に手が汗ばむようなスリルを味わえます。

「われら闇より天を見る」においても、この手法は見事に成功しています。

一人が知り得ない情報を、もう一人が知っているため、読者は世界の真実により近い場所から事件を眺めることになる。だから登場人物たちよりもさらに緊張するし、葛藤を覚える。

……ただ、同業者から見ればこの小説の創作上の凄みは、別にあるのです。

本作が「凄まじい」と思う理由

本来、2人の登場人物が交互にストーリーを展開していく場合、この2人の邂逅が物語上のひとつのピークになります。当然ですよね。

「……つ、ついに2人が出会う!」

そう思うと嫌がおうにも読者も盛り上がります。先に述べた「ケインとアベル」も「銀河英雄伝説」も「デスノート」もそうです。ヤンとラインハルトの会見シーンなんて手が震えてまともに字が読めないために愛読者はその後1人残らず乱視となりました(言い過ぎです)。

しかし「われら闇より天を見る」では、この二人は物語序盤こそ何度も会って会話するものの、それ以降は道が分かれます。というか作者はそんなものを読者に期待させません。

これが作家の作話上どういうことかといえば、物語のピークに使える「邂逅」という超ビッグイベントをあえて捨てて創作しているということです。確実にヒットできるポイントをわざわざ放棄してる。これは相当な勇気と挑戦心がなければできることではありません。

前者を交差法、後者を開放法、と便宜的に名付けたとしましょう。

クリス・ウィタカーは、この勇気の必要な開放法をやってのけています。

なぜでしょうか?

作者の目的は2つあります。

1つは、開放法によって物語世界の広がりを維持するためです。

物語を進行している2人の主人公が邂逅するシーンを盛り上げるためには、その邂逅シーンは中盤からラストにかけて用意されることになります。読者が十分に2人に感情移入した上で、2人を衝突させる。

ここに感情の爆発が起こる。

しかし、後半でその邂逅を用意してしまうと、物語の広がり自体は限定されてしまいます。2つのカメラが1つの場所を写すからです。物語が一点に収束するカタルシスは有りますが、一方で世界の広がりを犠牲にしています。

しかしこの小説では、2人は重要なシーンで邂逅しません。カメラはずっと別々の世界を写しています。だから物語世界は開放され、狭くなることなく広がり続けます。作者はこの交差による感情のピークの創出より、世界の開放を選んだのです。

もう1つの目的は、感情のピークの創出を読者自身に作らせることです。

2つのカメラが同じものを写しているとき(主人公の2人が邂逅したとき)、そこが物語のピークであると読者も理解できます。いわば「はいみんな注目!ここが見せ場だよ!」と作者が丁寧にページを開いて赤丸をつけ、その横に万年筆でサインするようなものです(それはそれで貴重かもしれない)。

しかし、カメラ2台が別々の世界を写しているとき、そこに共通するテーマを読者自身が探し出さなければなりません。だから読者の負担は非常に大きい。そのかわり2台のカメラが写す景色の意味を自分で見つけ出したときに、感動は圧倒的なものになります。

それは難解なパズルを前にして、解答集を見て答えを知ったときと、自分の力で解いたときの達成感の違いと同じです。

「このパズル面白い!」

とどちらの場合も思いますが、答えを見たときの感動と、自力で解いたときの感動はまったく別物となります。

……でも、この開放法をとることは容易ではありません。

文章力、構成力が必要なのは当然です。

しかしなにより、読者を信用しなければなりません。著者が説明しなくても、読者は必ず物語の意図に気づいてくれる、その信用です。自分が用意した断片をあつめて、読者はきっと一枚の絵を完成させてくれる。そう作家が信じているからこそ、このような構成が可能になるのです。

クリス・ウィタカーは、確かな筆致と、読者を信じる強い気持ちでこの構成を選択し、そして成功させました。

ラストの1行の解放感は、この手法なくしてはありえません。

物語をドライブさせる皮肉とユーモア

ここからは、ほとんどオマケ。

いくつかキャラクターの台詞を紹介したいと思います。ストーリーには関わらない台詞なのでネタバレではありませんが、気になる方はここで画面を閉じて今すぐ書店に駆け込むかamazonでポチって下さい。幸せになれます。

さて、この小説の魅力を語る上で、ユーモアと皮肉の巧みさも忘れてはなりません。ハードボイルドの神髄とも言えるウィットに富んだ文章が、小説のいたるところにちりばめられています。

そのうちの幾つかをご紹介します。本作の雰囲気を少し掴めるかも知れません。

例えば、肉屋のミルトンという毛深い男が、物語に登場します。このミルトンの毛深さを表現するのに、

体じゅうに巻き毛がみっしりと生えていて、日に三回は眉を剃らないと、通りがかりの動物園職員に麻酔銃で撃たれかねない。

そんな訳あるかどんだけ毛深いんだよ!、と突っ込まずにはいられませんが、このような皮肉の効いた修辞は好きな人にはたまりません。このようなどぎつい表現を作者は本作で扱います。

とにかく皮肉る。とことん揶揄する。

校長の息にはコーヒーのにおいがし、ポリエステルのネクタイからは体臭をかろうじておおい隠しているコロンのにおいがした。

このひねくれた感じがたまりません。

作者はサラッと書いているように感じますが、この校長の鈍感さとそのことに対する嫌悪を読者に一瞬で感じさせています。とても高度な一文です。

凶悪な超絶美少女・ダッチェスはとにかく無法者で、弟を護ることに命を賭け、世界に対しては牙をむき続けるタフな人間です。

あるとき、そんな彼女に好意を寄せる男の子が現れます。それも真摯な好意です。この少年は肉体的ハンディキャップを持っていて、いじめられっ子で、でも勇気がある真っ直ぐな少年です。読者は彼を嫌うことはなかなか難しいでしょう。

……が、ダッチェスはそんな彼に対しても常に戦闘態勢です。

「うわ、トマス・ノーブル。あばらが一本一本わかるじゃん」

「それでもまだ服に包まれてる。裸のぼくなんか見せられたものじゃないよ」

「想像はつく。前に飢饉のドキュメンタリーを見たから」

ちょっと他に言いようが……とも思いますが、これが彼女のコミュニケーションです。また、孤児同然のダッチェスと敵対する立場にある同級生メアリーを、この小説は地の文でこう紹介しています。

メアリー・ルーだった。栄養状態は良好で、髪は毎日母親にブラシをかけてもらい、顔には点々とにきびが吹き出ている。十五歳だったが、結婚まで純潔を守ることを誓いながら、初めてお酒を飲んだ晩にそれを失いそうなタイプだった。

このような皮肉・ユーモアだけでなく、雄大な自然描写や、真理をつく鋭い台詞も豊かです。とにかく文章が上手い。ストーリーや構造なんか脇に置いたとしても、文章だけでじゅうぶん楽しませてくれる小説です。

「みんながきみを見ていても、ほんとのきみは見えてないと思うことはないか?」 ダッチェスは答えなかった。

これらは、この小説の文章の魅力のほんの一部です。読んでいて心が躍る一文が本作にはちりばめられています。

気づけば相当な長文となってしまいましたが、本作の魅力と凄みを僅かでも伝えられたのなら嬉しく思います。

2022年最高のミステリー、という評判の本書。

その評判に付け加えることは何一つありません。