静かな退職が広がる背景 もう頑張らない生き方を選択する人たち急増!

静かな退職(Quiet Quitting)とは、仕事に積極的に取り組むことをやめ、必要最低限の仕事だけをこなす働き方のことです。「辞めるつもりはないけれど、もう頑張らない」という意識で働く人が、近年増えています。

今やZ世代だけでなくミドルシニア世代にも、広がっている。頑張ってもむくわれない、評価されない、給料が上がらない、、、といったことがモチベーションの低下につながり、貢献意欲が低い社員が急増しています。

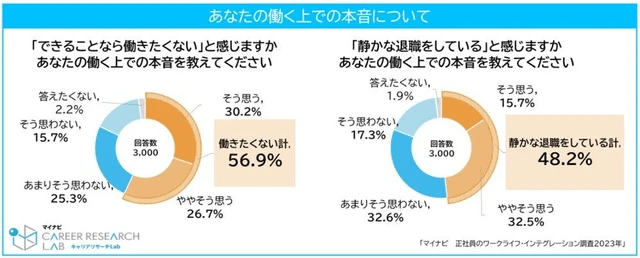

マイナビが、全国の20~59歳の正社員男女3000人を対象に実施した「マイナビ 正社員のワークライフ・インテグレーション調査2024年版(2023年実績)」によると、約2人に1人が「”静かな退職”をしている」と感じていることが分かったそうです。

1. 働き方に対する意識の変化

● ワークライフバランス重視

長時間労働が美徳とされてきた日本社会ですが、近年はワークライフバランスを重視する人が増えています。特にZ世代を中心に仕事以外の時間も充実させ、自分らしい人生を送りたいという考え方が広まっています。

● 成果主義の浸透

年功序列よりも成果主義が浸透し、個人の裁量権や責任が増す中で、長時間労働しても評価されないという不満を感じる人も増えています。キャリアの停滞によりモチベーションの低下が起きています。

● 多様な働き方の価値観

副業やフリーランスなど、従来の雇用形態にとらわれない働き方が増えており、仕事とプライベートを柔軟に切り替えられる働き方を求める人が増えています。

2. コロナ禍の影響

● リモートワークの普及

コロナ禍でリモートワークが普及し、通勤時間やオフィスでの人間関係のストレスから解放された人も多いです。その結果、会社に行かなくても仕事ができることに気づき、会社への依存度が低下したと考えられます。

● 将来への不安

コロナ禍による経済の混乱や雇用不安から、将来への不安を感じる人が増えています。そのため、目の前の仕事に一生懸命に取り組むよりも、自分のスキルや経験を磨いて転職に備えたいと考える人が増えています。

● 働きがい喪失

コロナ禍で対面でのコミュニケーションが減少し、人間関係や仕事内容に不満を感じる人も増えています。その結果、仕事への意欲が低下し、静かな退職を選択する人もいると考えられます。

3. 企業側の課題

● 長時間労働

日本企業は依然として長時間労働の文化が残っており、従業員のワークライフバランスを阻害しているという指摘があります。

● 評価制度

成果主義の評価制度が必ずしも従業員のモチベーションを高めていないという声もあります。評価基準があいまいだったり、上司とのコミュニケーション不足などが原因で、評価に納得できない従業員も少なくありません。

● コミュニケーション不足

上司と部下のコミュニケーション不足も、従業員の不満につながっています。上司が部下の話を聞いてくれない、相談しやすい環境がないと感じている従業員は、静かな退職を選択する可能性が高くなります。

まとめ

静かな退職は、単にサボタージュや怠惰な行為ではありません。 むしろ、働き方や生き方に対する価値観の変化を反映した現象と言えます。企業は従業員のモチベーションを高め、エンゲージメントを維持するために、働き方改革や人事制度改革を進めていく必要があるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?