ストVからスト6になったので、新しくレバーレスコントローラーを作った。

スト6になって、ボタンがストVより3つ多く増設できるようになったのもあり、ストVの頃のレバーレスコントローラーのままだとちょっとやりづらいなーと思うようになってきたので、新しく作ることにしました。

プラス、前回作ったもので大枠は問題なかったものの、手作業で作っててもうちょい精度出したいなーって思っていた部分があったのでケースの加工を外注することにしました。

作業工程を記事にしていますが、過去に書いたことは適宜省いている部分があるので、併せて以下の記事も参考にしてもらえればと思います。

ケースの加工

加工依頼

以前から使用しているケースがタカチのプラスチックケース(PF32-5-23)なので、シリコンハウス経由でタカチのケース加工を依頼しました。ケースメーカー自身が行っている加工ということで価格が少し恐怖ですが、それだけに信頼性は高いはずなのでここは思い切ってみます。

以下のアルミケースも気にはなったけど、初回なので冒険はしないことにします。

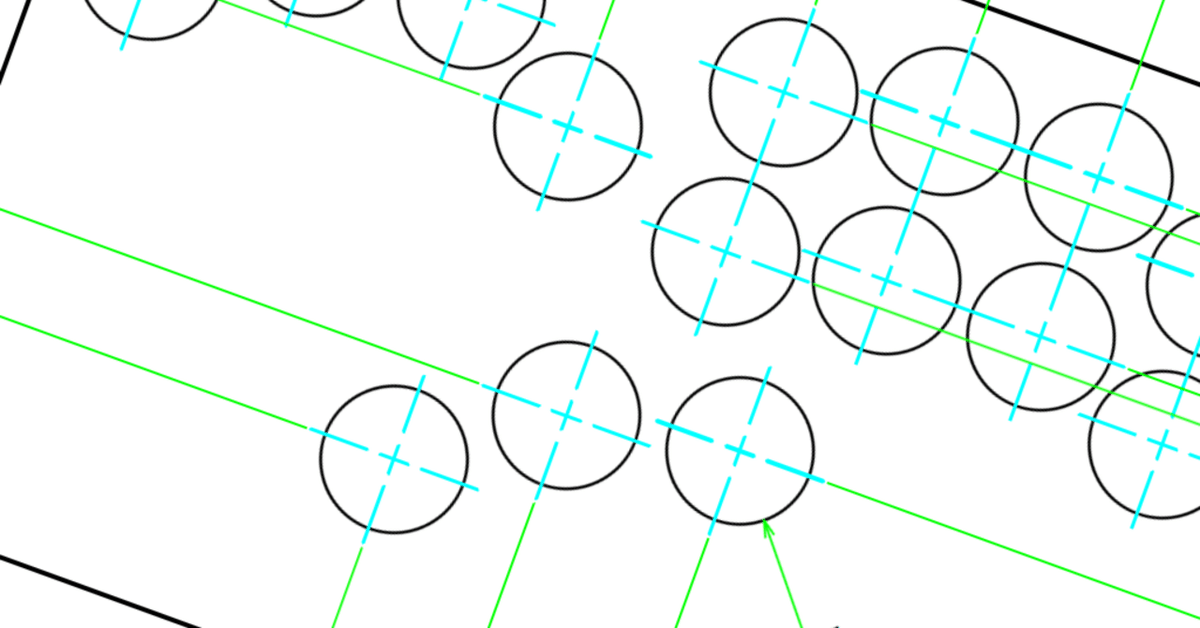

CADによる図面作成

穴開け加工の依頼のために、加工図面が必要になります。とはいえ、CADソフトは持っていないので、フリーのAR_CADを利用しました。CADソフトとか、使ったことなかったけど、なんとかすればなんとかなります。がんばりましょう。

ボタンが横と干渉しないためにはだいたいどれくらいの大きさが必要なのかなど、ボタン周りの径を測るのに円のテンプレートを一つ持っておくと重宝します。おすすめです。

依頼後の流れ

加工図面を添付して依頼を出して、図面への指摘に対応するなどのやりとりをこなして順調に進めば、承認図面と見積もり金額が連絡されてきます。特に問題がなければ支払いを済ませてあとは到着を待つだけです。スムーズにいけば依頼から十日前後でモノが届くかなと思います。

ただ、当然ですが、複数個作るような場合ならともかく、個人的に使用するのに1個だけ頼むというのはかなりの金額がかかります。こだわりがないのであれば市販品を買う方が安上がりです。また、自分の場合は自作を何個か経て、こういう部分の精度を出したいという想定ができていたのでよかったのですが、試作のつもりで依頼すると金額的に大変なことになります。いきなり発注するより一度は自分で作ってみるのをおすすめします。

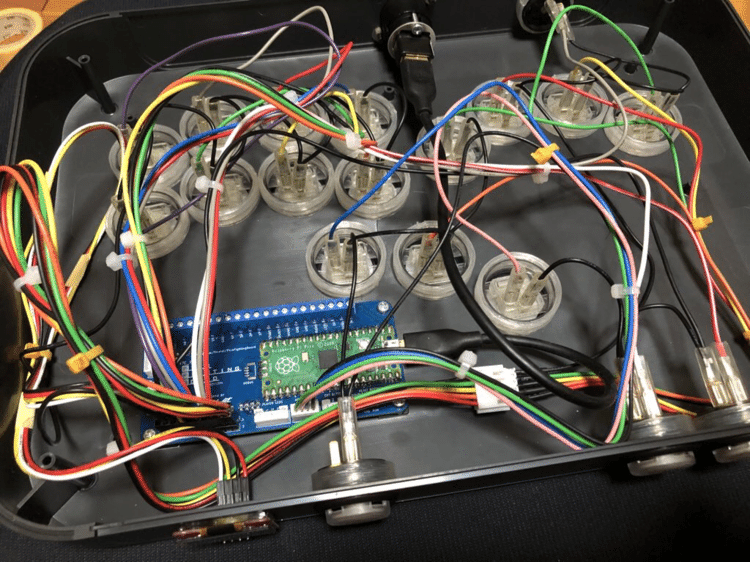

基板とボタンの実装

ケースが届いた後、基板とボタンを実装します。ボタンは PUNK WORKSHOP のロープロファイルボタン、基板は Pico Fighting Board 、中の配線はbrookの Fighting Board Cable/Hitbox Cable を利用します。

Pico Fighting Board の作成は以下の記事を参考にしてください。

ボタンの加工

PUNK WORKSHOP のボタンはそのままでは使用せずに、一度分解して以下の加工を行います。

ボタンキャップの裏にゴムワッシャーを仕込む

軸を TTC 赤軸から cherry 銀軸へ交換(軸の内部へのグリスアップも実施)

ボタンキャップへのヤスリ掛け

PUNK WORKSHOP のロープロボタンはボタンキャップのサイズや、細かいパーツの有無など仕様が変わったので、自分の以前書いた記事を参考にしてゴムワッシャーを付ける加工をする際は注意してください。

参考までに今回、仕様変更後のボタンに対して、自分は硬度70°のシリコンワッシャーにて、30mmのボタンは「内径6、外径27」、24mmのボタンは「内径6、外径22」のものを利用しました。最大35mmの高さまでストロークを詰められるので、好みに応じてそれ以下の厚さになるように適宜購入するといいと思います。

ただ、内径6のものを自分は利用していますが、TTC 赤軸の方が cherry 銀軸より、軸が少しだけ太いので、軸を変更せずに利用すると内径6だときついかもしれません。そのへんは個人でいい感じに試行錯誤してください。

ちなみに PUNK WORKSHOP のボタンは単体で売っている場所が現状なくなったみたいです。当面は大丈夫だろうけど、今後どうしようかなというところ……。

基板の取り付け

基板は以前と同様に以下のスタンドを使ってケースに取り付けます。

上記スタンドのねじはM3ですが、Pico Fighting Board のねじ穴はM2.6っぽいので、リーマーなどで穴を少し広げてあげる必要があります。

配線

Pico Fighting Board を使用すれば、配線はBrook のケーブルでとくに困ることもなくできると思います。簡単です。

と言いつつ、下記の画像で一個だけファストン端子が接続されていないボタンがありますが、連射の制御ボタンや、ファンクションボタンを増設する場合は、自分でケーブルを作る必要があるので注意しましょう。

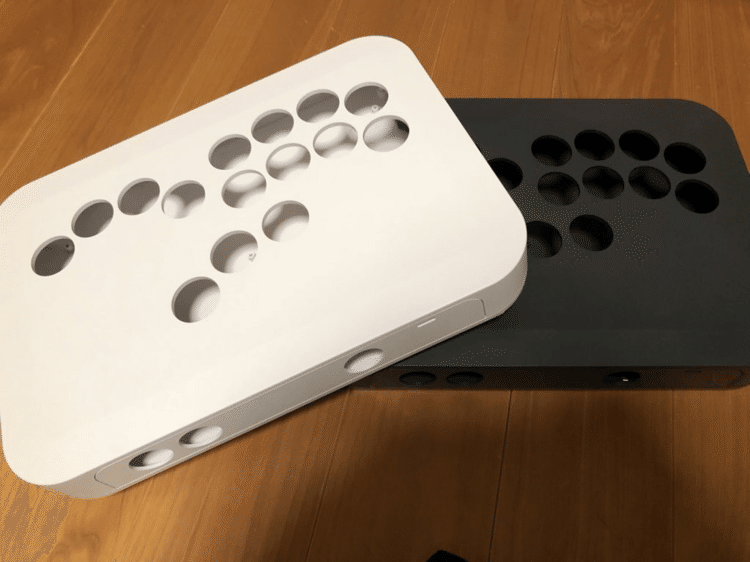

完成

という工程を経て無事完成です。

今回の狙いとしては、自分はレバーレスでも天面のボタンは全て30mmボタン使用というおそらく少数派に属する人間なんですが、30mmでもボタン間を極限までなくせばかなり横幅を詰められて、手を動かさなくても指が届くようになるはずと思っていたので、加工を依頼してみました。

上記の配線の画像を見てもらえばわかるとおりボタン間の隙間を手作業だと厳しいレベルで詰めることができました。さすが外注の精度です。

あと、小指で強P、強Kの右側のボタンを押すことを想定して、以前のレバーレスより手前に持ってくるようにしました。ノワール配置に近いかもしれません。最終的に増設するボタンも含め、細かい部分はノートPCに実寸で図面を映したところに手を置いて細かく調整しました。

実際にストVで使っていたレバーレスより一番右上のボタンが格段に押しやすくなりました。今回、増設したボタンを使うより押しやすいかもというレベルになったので、逆に悩ましいところです。

以上です。おおむね満足のいくものになってよかったです。

PS.

今回作ったのは黒色のケースにて格ゲーとか音ゲーとかで遊ぶ用のコントローラーですが、上記の写真にて白色のケースも用意しているとおり、こちらではマクロコントローラーも新しいのを作りたいなーという気持ちです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?