大企業の組織カルチャーのマネジメントを支援する「両利きの組織をつくる」という本が私のイチオシ!

別記事でも伝えたが、私の今の仕事の1つは、職場でのエンゲージメントの大切さを啓発しつつ、組織サーベイwevoxの提供と現場で適切に活用するように支援(カスタマー"サクセス")することだ。

この仕事の中で多くの経営者や人事部の方々と対話している。(アトラエIR資料から一部抜粋)

さて、チームメンバーから推薦を受けた本がとてもよかったので、私のイチオシ!本としてご紹介。

それでは、良かったなと感じた部分を徒然なるままに書いてみる。

そもそも両利きの経営とは何か?

本書によれば、これまでの両利きの経営は、既存事業と新規事業の「二兎を追う」戦略論や「知の深化」と「知の探索」によりイノベーションを生み出すという知識創造論として紹介されたきた。しかし、著者のオライリー教授は本質的には組織進化論だと語っている。

組織が進化するためには、異なる二つの組織能力が必要とされる。ひとつは「(既存事業を)深掘りする能力」であり、もうひとつは「(新規事業を)探索する能力」である。

両利きの経営とは、企業が長期的な生き残りを賭けて、これら相矛盾する能力を同時に追求することのできる組織能力の獲得を目指すものだ。

しかし、これを実現することは容易ではない。

例えば、「深掘り」と「探求」を同時に追求すると、組織内では必ずトレード・オフが発生。

経営者は「既存事業の資産と能力をどれくらい活用して(どこまで犠牲にして)新規事業に力を注ぐべきなのか?」という問いに向き合わざるをえなくなる。

また、組織内では当事者同士の間で感情的な緊張関係や対立が発生する。

例えば、既存事業側から新規事業側に対して、「俺たちが汗水たらして稼いだ利益を湯水のように使って・・・」という声が生まれる。

ここで肝になるが、組織カルチャーのマネジメントである。

※ここでいう「組織カルチャー」とは、企業理念や価値観・社風といった概念おことではなく、具体的な「仕事のやり方」のこと。

本当に組織を変えるつもりなら、やるべきこと

本書によれば、本当に組織を変えるつもりならば、まず組織の何を変えるのかについて当事者同士で合意する必要性があるという。

「新しく何を始めるのか?」、「そのために何をやめるのか?」、その一方で「何は引き続き継続(強化)するのか?」。

少なくともこのレベル感での共通のゴール・イメージをもつ必要性がある。

「組織が変わる」ことへの共通イメージが持たれにくいのはなぜか?

本書では以下2つのパターンが記されている。

①経営者が組織や人材についてあまり関心を持っていないパターン

②戦略論を欠いたまま組織論がだけが語られるパターン

色々な組織と向き合う中で、1のパターンももちろんあるが、2のケースも多々あると思う。組織改善に興味はあるが、経営や戦略の視点が軽視されるケースだ。

そのため、wevoxチームでも経営戦略との繋がりを作ろう(ストーリー作り)が1つの肝だという話をしている。

本書では、組織が自ら次の段階へと進化させるための一連のプロセスを以下と伝えている。

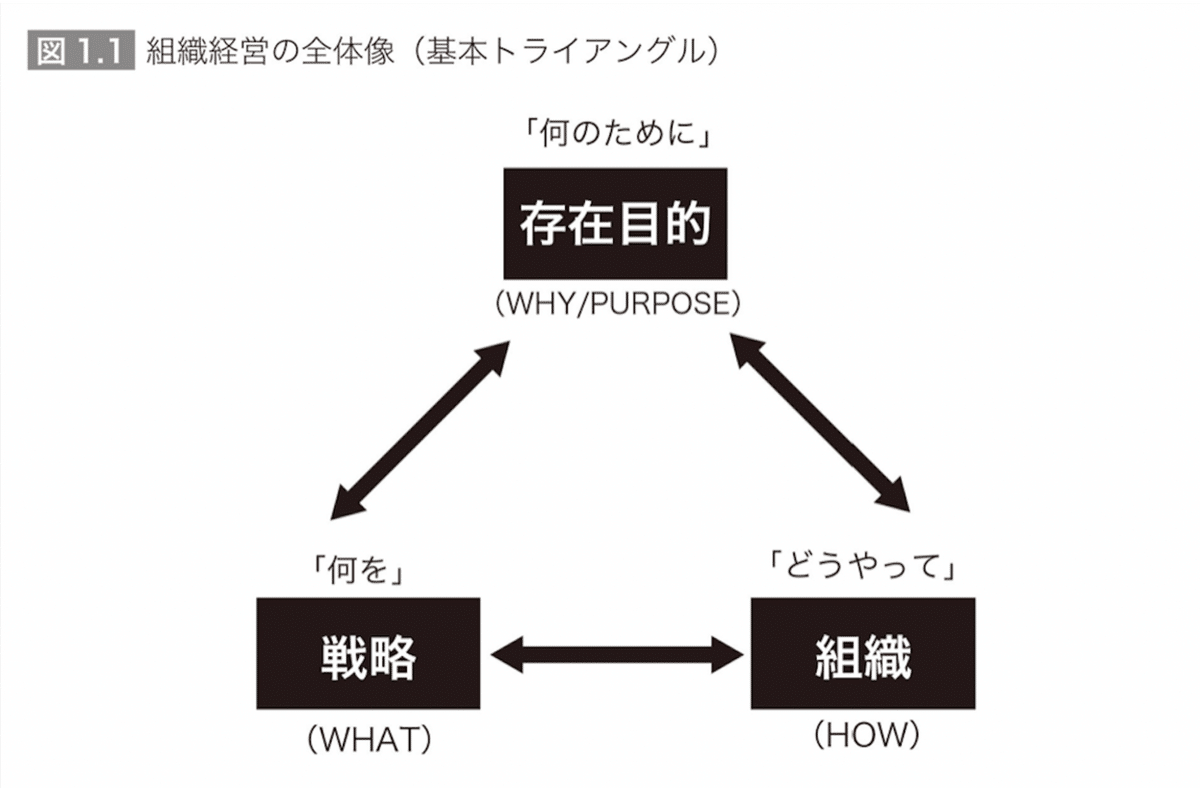

・自社の存在目的を再定義する(組織アイデンティティ)

・どの領域で自社は生き残るのかを見極める(戦略的ポジショニング・位置取り)

・それをどう実現するのかを決める(実行するやり方)

組織経営に置ける組織カルチャーの役割とは何か

本書では、組織カルチャーは組織に埋め込まれていて変えられないものではなく、経営者がその気になれば変えることが出来るものであり、組織カルチャーこそが最も真似されにくい競争力の源泉となると言う。

組織カルチャーのマネジメントという観点から「両利き経営」を捉えると、実践にあたって考えるべき問いは以下だ。

・既存事業の「仕事のやり方」はこのままで良いのか?

・探索事業における「仕事のやり方」とは何か?

・「これまでの仕事のやり方」と「これからの仕事のやり方」を併存させる「仕事のやり方」とは何か?

日本企業の経営者の中には、組織カルチャーを変えるにはボトムアップでなければならないと語る方が多い。変化への納得性と信頼性を重視してのことだろう。

一方で、外資系を経験したプロ経営者と称する方たちは、トップダウンでなければ組織カルチャーは変わらないとすることが多いようだ。

本書によれば、「変革は経営者によるトップダウンとミドル・若手からのボトムアップがミートするところで起こる」という。

例えば、

1.経営者が新しい経営の文脈を提示する

2.トップからのメッセージに応える形で一部のミドル・若手が反応し、具体的な行動が生まれる

3.経営者は自らのメッセージを体現したしている人を探し出し、そこにスポットライトをあてる

4.組織内で新しい行動事例が共有され、周りに波及し、新しい行動パターンが定着する

というイメージ。

経営トップのリーダーシップとミドル・若手のフォロワーシップの組み合わせによって、新しい組織カルチャーを形成していくのだ。

まさに豊田社長のプレゼンにも繋がる話だ。

AGCの島村さんが代表取締役就任時に思った解決すべき3つの課題とその課題に対する言動とは?

ここからはAGCさんを具体的な事例に気になった点をまとめていく。

島村さんが思った課題は以下の3つ。

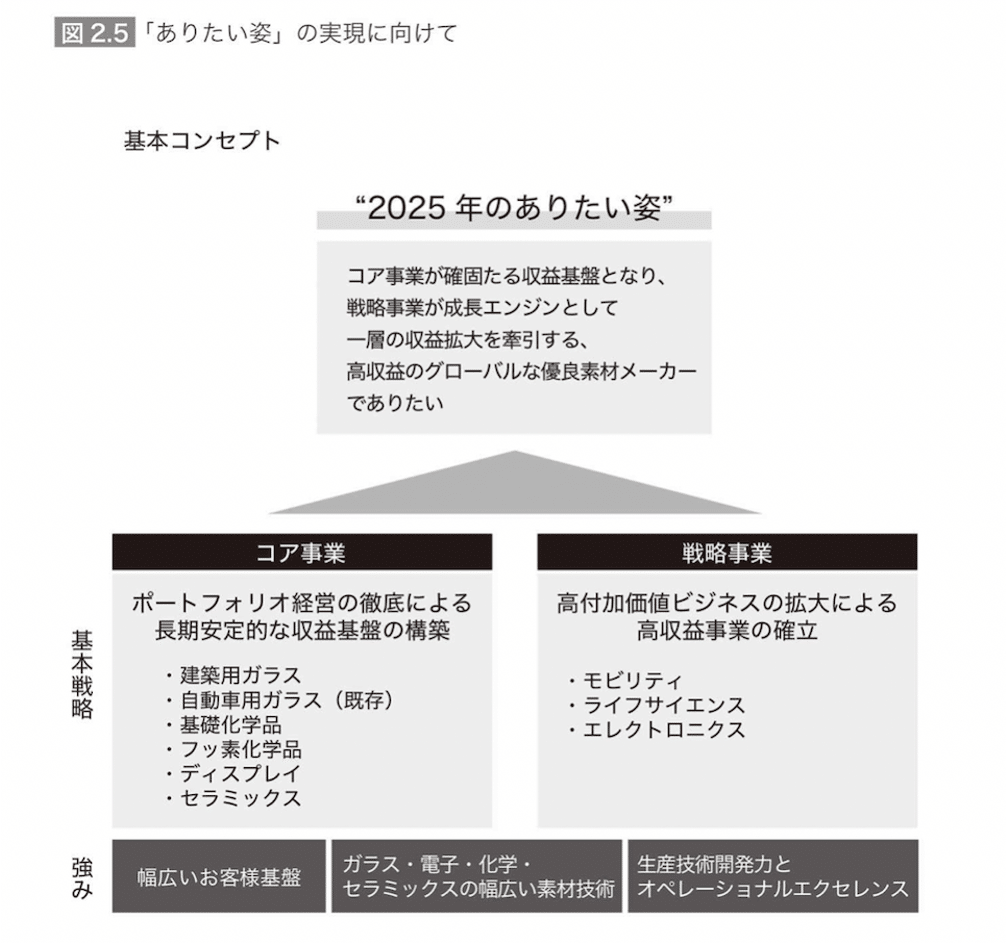

1.どのように事業ポートフォリオをリバランスすれば、高収益部門を強化出来るか

2.AGCが進むべき道(会社の目標)は何か

3.どのようにすれば従業員のやる気を取り戻し、社内に蔓延する内向きの思考を克服できるか

課題解決のためのありたい姿は以下のように定義。

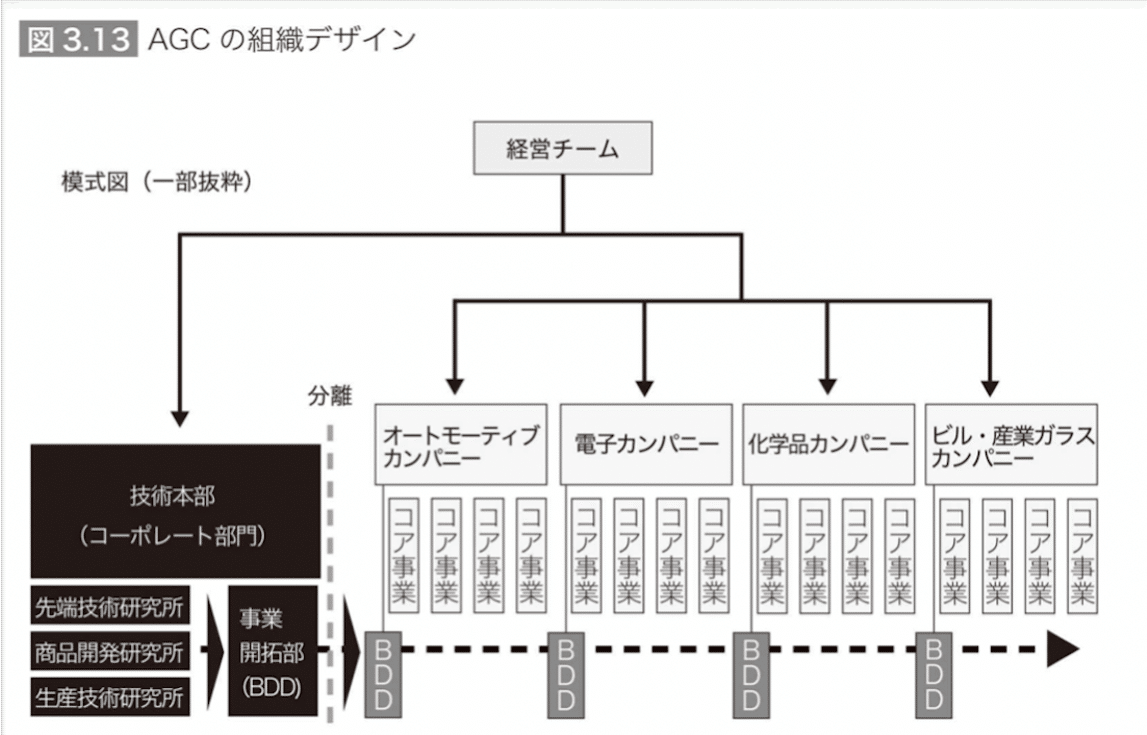

組織カルチャーのマネジメントの文脈で両利きに求められるのは以下である。異なる能力を併存させる組織能力が肝。

組織デザイン上で大事な点は探索事業が経営チーム(CEO、CTO、CFO)の直接のレポートラインにする構造になっている点。

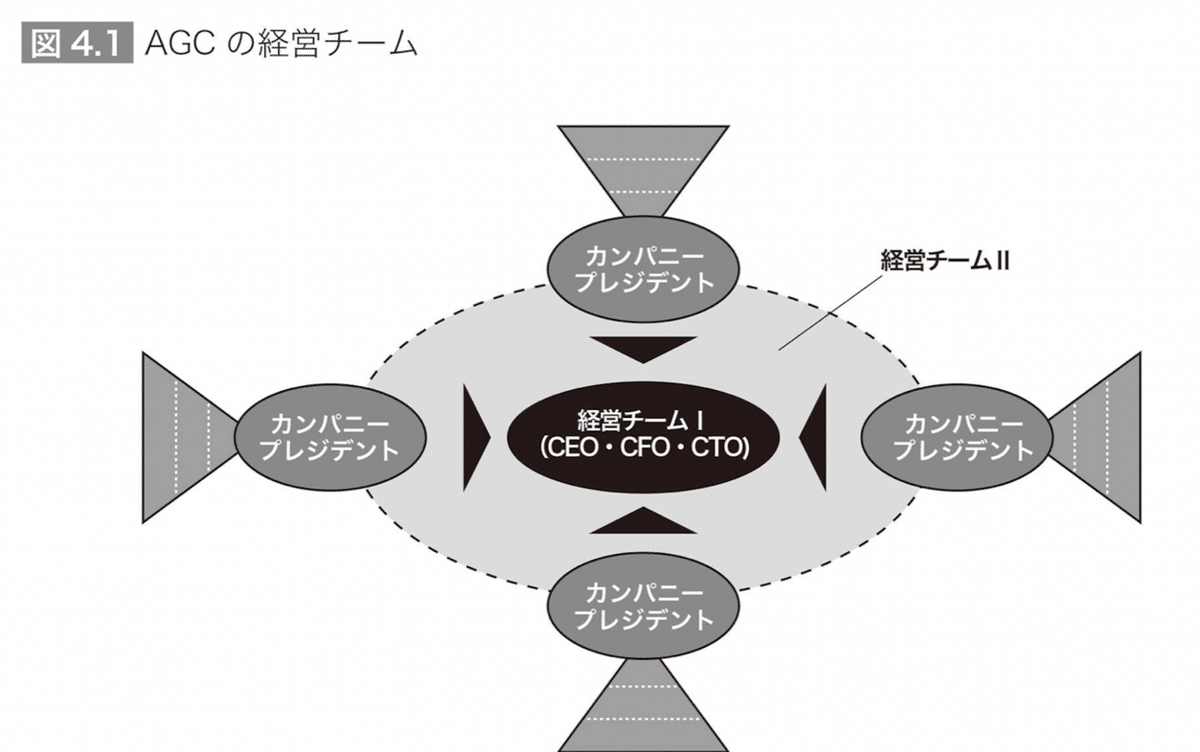

また、島村さんは代表就任前に全社員にメールをしている。自らのリーダー観「いま求められるのは『人の心に灯をともすリーダー』」と記した。

以下の記事にもあるが、従来求められがちだったカリスマ型のリーダーではなく、人を勇気づけ励ます支援型のリーダーという意味だ。

結果として以下のような経営チーム体制をとっている。

また、島村さんは年始の挨拶で執行役員全員に以下のリーダーが抱える20の悪い癖を配布し、役員に自らリーダーシップスタイルを謙虚に振り返って欲しいとメッセージを送った。

1. 極度の負けず嫌い

2. 何かひと言価値を付け加えようとする

3. 善しあしの判断を下す

4. 人を傷つける破壊的なコメントをする

5. 「いや」「しかし」「でも」で話を始める

6. 自分がいかに賢いかを話す

7. 腹を立てている時に話す

8. 否定、もしくは「うまくいくわけないよ。その理由はね」と言う

9. 情報を教えない

10. きちんと他人を認めない

11. 他人の手柄を横取りする

12. 言い訳をする

13. 過去にしがみつく

14. えこひいきする

15. すまなかったという気持ちを表さない

16. 人の話を聞かない

17. 感謝の気持ちを表さない

18. 八つ当たりする

19. 責任回避する

20. 「わたしはこうなんだ」と言いすぎる

改めて、両利き経営の特徴をまとめると?

経営者にとっての組織開発とは以下。

・組織を「変える」ではなく、組織が「変わる」を支援する取り組み

・組織の能力開発

・能力発揮のルート・ファインディング

・組織感情のマネジメント

・経営に対する信頼醸成

本書では、具体的な変革アプローチ案を2つ提示している。

以下はwevox風に言い換えると手挙げ式のアプローチだ。また、wevoxでエンゲージメントの高いメンバーに声をかけるという方法もある。

こちらはwevox風に言い換えると部門導入から始めるアプローチだ。

どちらのアプローチでもトップの役割はとても大切だ。

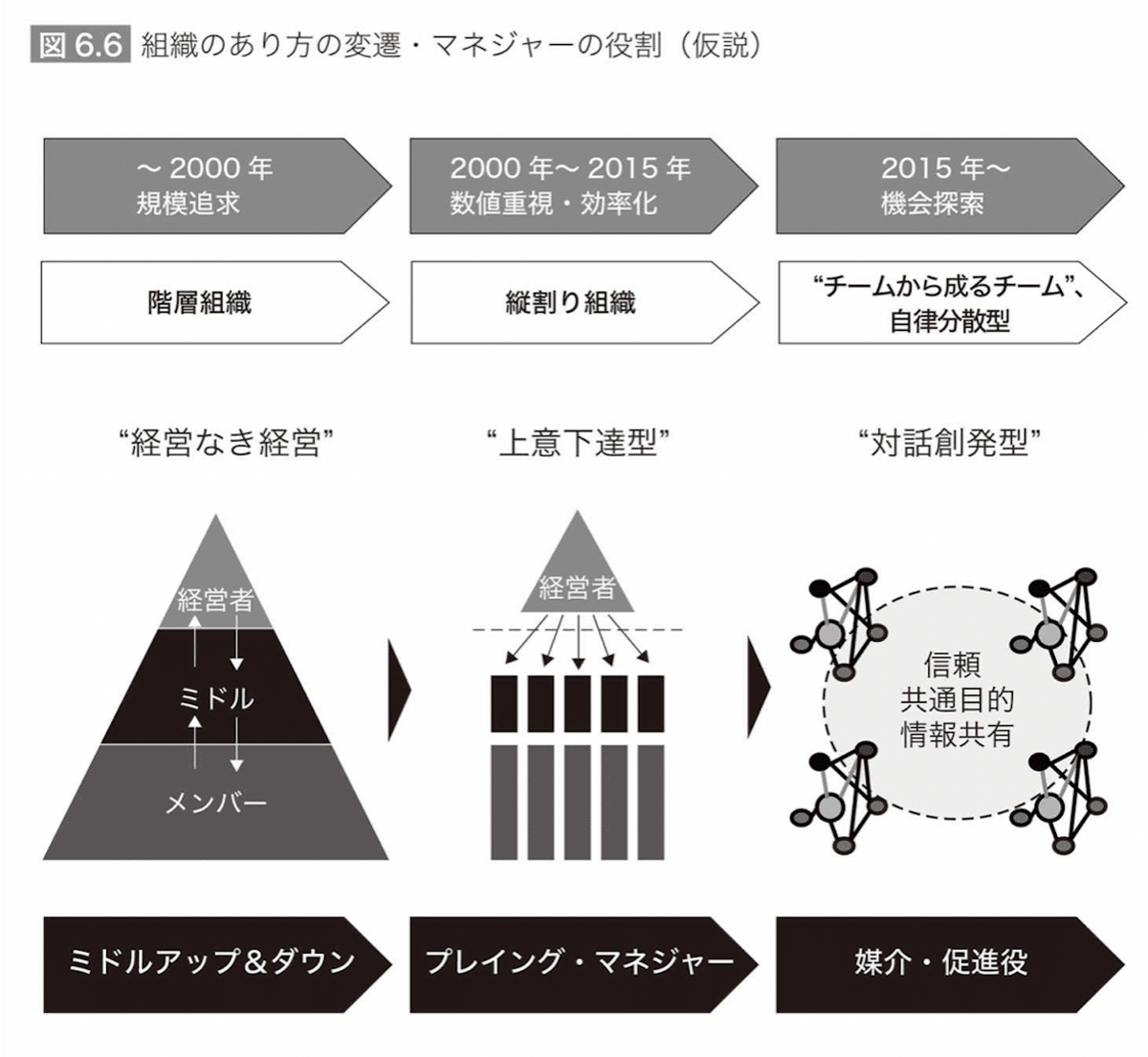

そして、時系列で変遷をまとめると以下の通り記載されている。

我々が日々発信してることと同様のメッセージで私自身も自信が持てる内容とだった。お後がよろしいようで笑

おわりに

本書は大企業やいつか大企業になる成長企業の中で、働き方改革の推進、または、職場改善プロジェクトに関わるすべての人々にとって良書では?と個人的に思った。

本記事は本の中で私がいいなと思った内容を取り急ぎまとめただけ感じなので、noteを見て少しでも面白そうと思った方は是非手にとって読んで頂きたい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?