蒸し暑けりゃ、トロピカル3部作を聴け!

梅雨も明け

上がる気温は

トロピカル

日本の湿度もいよいよ上昇

ジメジメといった擬音が似合う季節がやってきた

「こんな風にひどく蒸し暑い日」には

トロピカルを感じよう

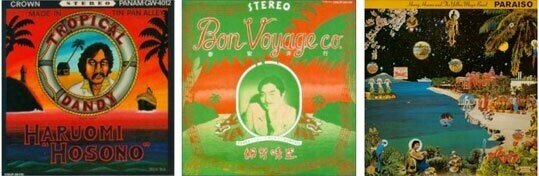

トロピカル3部作

トロピカル3部作とは、細野晴臣が1975年から1978年に発表したソロアルバム

「トロピカル・ダンディー」「泰安洋行」「はらいそ」の3つのアルバムを総じて名付けられたものであり、

この3つのアルバムに共通する南国チックなサウンドがトロピカルを名乗る所以と言えるでしょう

と、言えども細かく言えば、日本の和的な曲も中国的な曲もあれば、東南アジアの海を思わせる様なサウンドもありと、アジアの良さをふんだんにこしらえた

エキゾチックの詰め合わせセットというような、聴く人にアジアのなんとも具体的な風景を提示するそんな三部作であると思う。

『トロピカル・ダンディー』

細野晴臣ソロ二作目の『トロピカル・ダンディー』はこれからはじまる「トロピカル」を提示し、長い旅の始まりを思わせる作品

打楽器にドラムが絡むグルーヴからはじまる『CHATTANOOGA CHOO CHOO』

これからはじまる長ーい船旅を愉快にはじめるためのOvertureのような曲からはじまり、場面はムードを帯びた『HURRICANE DOROTHY』へ

風のような女性コーラスと細野さんの低音ヴォイスという周波数相対する二つの声がまさに合わさり重なるハーモニーはトロピカル。

アルバム中でも1位2位を争うビックナンバーなのです。

旅が続く中で、舞台は海路から陸路に変わったかのように、シルクロードを題材にした『絹街道』

独特のコード進行とサウンドで一層'熱さ'が表現されている『熱帯夜』と続き

水のSEでしめられ出てきたのは『北京ダック』とかいう御馳走級のビックナンバー

中国を思わせる和声によるイントロ

皿を叩くかのようなパーカッションが腹を空かせ、中華街の景色が見える見える

そこからの『漂流記』では、食後のブレイクタイムのような軽いテンポでまさに文字通りの’漂流’をし

『HONEY MOON』でさらにゆったりとした時間が流れ、

『三時の子守唄』で旅の疲れから眠りにつくような構成

そして最後の2曲では、『三時の子守唄』と『漂流記』のインスト版が眠った後の夢かのように流れるようなそんなエンディング

これによって、まずトロピカル3部作の1作目を「To be continued...」という形で締めくくられたかのように思える。

このアルバムは、これから出る他2作のトロピカル作品のテーマを提示した重要な作品ともいえるのではないだろうか

『泰安洋行』

トロピカル2作目の『対案洋行』は、様々なジャンルを寄せ集めている

まずは、日本の和を存分にあしらい、これぞバンド編成と民謡の融合体といった『蝶々-San』では、細野さん自身による三線の演奏から、民謡独特のリズムや女性の合いの手が愉快な一曲からはじまる

そこからさらにホーギー・カーマイケルがオリジナルの『香港Blues』を、ジョージハリスンよりも先にカヴァーした

当時の映像では、マリンバを弾きながら歌うという「マリンバの弾き語り」での演奏は印象的

次曲の『"Sayonara", The Japanese Farewell Song』でも特にマリンバのサウンドが目立ち、英語の歌詞にエキゾチックなサウンドが相まった曲になっている

『Roochoo Gumbo』でもイントロからマリンバがフィーチャーされ、ニューオリンズのピアんと沖縄音階や方言、コーラスを混ぜ、独特なサウンドを生み出していて、「ガンボ」という様々な具材のごった煮であるルイジアナ州の郷土料理もまさにこの曲の'混ぜ感'を表している

そして、インスト曲で表題曲の『泰安洋行』では、細野さん自身によるスチールドラムの演奏もトロピカル要素の一つ

跳ねるようなリズムに低音のボーカルが映える『東京Shyness Boy』

南国風のイントロと独特な歌声で、これまた非凡なリズムの『Black Peanuts』

多様な声色が入り混じるコーラスが特徴的な『Chow Chow Dog』

そして近年でもライブの定番ナンバーとなっている『Pom Pom 蒸気』は

シャッフルのリズムにコーラスの合いの手が重なるブギウギナンバー

最終曲『Exotica Lullaby』で場面は夜に、船へ乗り込み再びどこかへ旅立っていくような様子

アウトロの電子音はまさに次作であり、電子楽器も多用される『はらいそ』への伏線とも思える

まさにエキゾチックのオンパレードが聴けるこの作品の強みは、『Pom Pom 蒸気』の歌詞にも登場する「おっちゃんのリズム」と名付けられた細野流のリズムにある。

このリズムに重なるエキゾチックなサウンド、様々な地域のローカルな音楽の要素をふんだんに盛り込んだ今作を細野さん自身は「チャンキー・サウンド (ちゃんこ + ファンキー)」と表し、ごった煮でありながら、実に '美味しい'作品を生み出した。

『はらいそ』

YMO前夜とも言える今作は、クレジットに「イエロー・マジック・バンド」とYMOの片鱗が現れるように、後のYMOメンバーとなる高橋幸宏、坂本龍一も参加しており、YMOのような電子サウンドも、ちらほら見え隠れしている (聴け隠れか)

一曲目の『東京ラッシュ』から前作とはまた違った方向性

「異邦人から見た東京」をテーマとした '逆異国情緒' といった作品

過密化した東京という重いテーマながら、軽い曲調にコーラスは、むしろ皮肉に聞こえなくもないというか、なんというか

『四面道歌』ではイントロから西遊記のような入り

仏教に特別の興味を持っていた細野流の宗教ソングであるこの曲は

釈迦が出家するきっかけとなった四門出遊の伝説を歌に織り込む。

『ジャパニーズ・ルンバ』では一転、ジェリーミラーというアーティストのハワイのヒット曲

この曲のリードボーカルは細野さんでなく、ムッシュかまやつ氏の父、ティーブ釜萢氏

コミカルな歌声が、こちらも'逆異国情緒'を見事に表現している。

次の『安里屋ユンタ』は細野さんと女性コーラスとのデュエットが光る沖縄民謡の細野流アレンジ

アールバロウズオリジナル、ワンダ・ジャクソンのヒットで知られる『フジヤマ・ママ』は、特徴的な声で歌われ

後のYMOが集結して作られた『ファム・ファタール〜妖婦』は、YMOが見え隠れする鳥の鳴き声のような特徴的なシンセの音とトロピカル3部作の最大の特徴であるオリエンタルなサウンドが混ざった一曲

ガムランの音とリズムボックスが組み合わさるインストナンバー『シャンバラ通信』は実に前衛的なサウンド

そして次曲『ウォーリー・ビーズ』はレゲエのリズムに乗って進められ、サンスクリット語を用いた特徴的なリフレインから、このアルバムのジャケットを音で表したらこうなるんだろうと思える、不思議な曲 (ジャケットも不思議だし、、)

アルバムラストの表題曲『はらいそ』

南国を思わせるギターのストロークから入り、様々な楽器が織りなすメロウなサウンドが、長い旅の終わりを感じさせます。

楽園という意のタイトル通り、どこか目指していた場所を思わせる歌詞と、間奏のシャワーのような音が旅の疲れを癒し、心を洗う。

最後は「アディオス フェアウェル サヨナラ」という歌詞で締め括られ

足音がどんどん遠のいていく

しかし、再び足音は大きくなり

「この次はモアベターよ」というセリフで締め括られる

間も無くYMOともあって、この発言はあながち間違いではないのかもしれない。

『三作を聴き直して・・・』

はっぴいえんどを解散し、ティンパン・アレーを結成するなど勢力的活動をする中で、彼の2作目から4作目までとなるこのトロピカル三部作は、こんなにも遊び心が存分にふるわれた素晴らしいアルバムであったが、セールス面ではあまり奮うことはなかった。

このように、素晴らしいものを見つけることの責任を、文化消費者は密かに背負っている (or 背負わなければならない)のかもしれない

そんなことはさておき、この三枚

「トロピカル」と銘打たれてはいるが、それぞれに違った特徴も見られる。

実質純粋なトロピカルという感じがするのは1枚目の『トロピカル・ダンディー』であって、そこから『泰安洋行』ではごった煮サウンドが特徴的となり、様々なジャンルをリズム、楽器編成、メロディを純粋に再現し、その次の『はらいそ』では様々なジャンルを’細野流’にアレンジし演奏されている。

ただ、この3枚に共通する「溢れるエキゾティシズム」というものは、様々な地域の’いいところ’を切り貼りして作られた架空の楽園を描いた音楽の寄せ集めからなるものであったように思えた。

それを世界は「トロピカル三部作」と呼ぶんだぜ

長々と書きましたが、あまりこのアルバムを聴いたことのない人が聴きたくなるような内容でもないし、聴いたことある人にも伝わりづらいような変な文だったかもしれません

くぅ〜

この次はモアベターよ!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?