素人の私でもまちづくりができた話

私が約5年前から関わるようになった会社「銭湯ぐらし」の代表が書籍『銭湯から広げるまちづくり 小杉湯に学ぶ、場と人のつなぎ方』を上梓した。高円寺の老舗銭湯・小杉湯の常連客たちが企画運営しているシェアスペース「小杉湯となり」の実例をメインに、銭湯を中心にまち全体を「家」と捉えたまちづくりについて、地域資源をつなぐ空間・組織・事業のヒントがまとめられている。私も編集協力という立場でこの本の出版に関わり、完成を心待ちにしてきた。小杉湯となりができるまでの詳しい内容はぜひ本を手にとって知って欲しいが、改めて自分と銭湯ぐらしの関わりについて振り返るとともに、20代後半から30代前半にかけて、仕事以外の時間の大半を捧げながら、どのような想いで取り組んできたのかをまとめたいと思う。

小杉湯の隣にある、建て壊しが決まった風呂無しアパートに小杉湯の常連客が1年間住まい、銭湯のあるくらしの生活実験を行った。銭湯でのライブやアーティストin銭湯、民泊などを実践する中で銭湯のもつポテンシャルを示しただけではなく、毎日銭湯に入る生活は住人たちのQOLを底上げした。住人メンバーを中心に、銭湯ぐらしは法人化し、アパート建て壊し後の新しい建物の企画運営を小杉湯から任され、現在に至るまで運営を続けている。

銭湯ぐらしとの出会い

私は20代半ばくらいから、仕事の疲れをとるために銭湯にハマり始め、場所によって様々な個性をもつ都内の銭湯を巡っていた。その中でも小杉湯は、群を抜いて清潔で気持ちがよく、一人のお客さんとして大好きな銭湯だった。当時、宣伝会議社が主催する「編集ライター講座」に通っていた私は、卒業制作で4000字のインタビュー記事を制作することになり、題材を探しているところだった。どうせ書くなら、自分が興味のあるテーマにしたいと考えていたところ、会社の先輩が「小杉湯の風呂なしアパート改め銭湯つきアパート」に住み始めた、というSNS投稿を見たことをきっかけに、小杉湯とそのアパートの住人たちが展開するプロジェクトに興味を持ち、小杉湯3代目の平松さんにインタビューをお願いした。アパートは解体したが、解体後にできる新築の計画・運営も住人たちが担うとのことで、メンバーとも仲良くなり、私もこの企画に参加することになった。

銭湯の隣に新築物件を企画。あなたなら何を作る?

小杉湯となりの企画を聞いた時、自分の人生の中でこんなことに関わる機会があるのかと感動した。建物は行政や企業など土地の所有者が主導して作られるものであって、自分のような生活者は完成した後の「お客さん」でしかないと思っていたし、当時は設計もコンセプトもゼロベースで、好きな銭湯に関連した企画に一から携われることが嬉しかった。そもそも小杉湯が常連客に企画を任せたこと自体がかなり稀有なことだと思うが、銭湯ぐらしの代表の加藤さんは「小杉湯のとなりに、どんな場所が欲しい?」とみんなの意見を引き出し、事業者である前に生活者の視点で本当に欲しい場所を企画することを大事にしていた。

また、銭湯好きの同世代の友人たちと一緒に事業ができることにもワクワクした。日頃クライアントワークでPRの業務を仕事としているが、価値観の合う仲間と、受託業務ではなく、心から好きなことを追求できることに魅力を感じた。(もちろん夢物語ではなく事業計画も求められていた)

暮らしを持ち寄る、まちの本棚

メンバー間で議論を重ね、小杉湯となりは「銭湯のあるくらしを体験できる場所」というコンセプトで、1階は湯上がりに湯上がりの一杯や栄養バランスのとれた和食を楽しめる飲食スペース、2階は畳の上で昼寝ができたり仕事や作業ができるスペースとしてオープンした。企画にあたり私が担ったことは主に2つある。

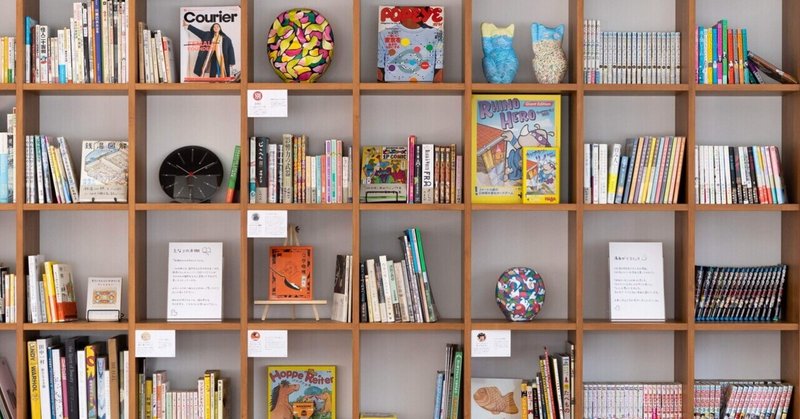

ひとつがまちの本棚企画だ。畳の小上がりになっている2階に、大きな本棚をつくり、高円寺の人に本棚の区分けごとに選書して本を持ち寄ってもらう。小さい頃から本が好きで、本棚にはその人の頭の中が現れると思っている。高円寺という場所だったら、なおさら面白い本が集まるのではと考えた。

銭湯の魅力の一つに、受容性の高さがあると思う。どんな人も肩書きや年齢を脱ぎてて、知らない人同士が隣合わせになりながら、ゆっくりとお湯につかる。銭湯に入ることで私は「職場」でも「家庭」でもない一人の人間に戻ってフラットな状態になる感覚が好きだった。銭湯に入ったあとはなんとなく考えが柔軟になって、視野も広がる気がする。本棚を通じて銭湯のように多様な人が集い、それぞれの考えや生き方を共有できるような、そんな場所を目指した。

ボートゲーム屋さんや喫茶店など、高円寺のお店のオーナーや小杉湯のお客さんひとりひとりに声をかけ、本の持ち寄りをお願いした。時に飛び込み営業のようなこともしたが、企画に共感してくれる人ばかりで、改めて小杉湯が愛されている存在であることを実感した。画集中心の人、エッセイ中心の人、高円寺らしいサブカルチャー色の強い人、絵本を持ち寄ってくれた子どもなど、オーナーの人柄が現れるような、唯一無二の本棚が完成した。

想いを届けるためのnoteの執筆

もう一つ力を入れたこととして、小杉湯となりの広報活動を目的に、ニュースや小杉湯となりのスタッフのインタビュー記事をnoteで執筆し続けた。小杉湯となりはコロナ禍にオープンしたこともあり、飲食から会員制シェアスペースへと運営スタイルが大きく変わることがあった。決定事項として粛々と伝えるのではなく、決定プロセス含めて、どうやったら想いが伝わるか、小杉湯となりはどんな場所を目指しているのか、毎度メンバーで考え、相談しながら言葉を選んでいった。

インタビュー記事は、20歳から60歳まで幅広い世代のスタッフの自分史を聞く機会となり、さまざまな気づきを与えてくれた。自分の仕事が忙しいと、なかなか時間が捻出できずに大変な時もあったが、サボり魔な私が文章を書き続ける理由になったし、小杉湯となりにやってきた人に「noteを読みました」と言ってもらえると、中の人をやっていてよかったなと思える。

サードプレイスとしての銭湯ぐらし

銭湯ぐらしという組織は、自分にとって、職場でも家庭でもない、サードプレイスとしての大切な拠り所になっている。仕事がうまくいかない時、妊活に悩んでいる時、銭湯ぐらしの活動で頭を切り替えられたり、メンバーに相談することで幾度となく心が救われてきた。

知人からはよく副業だと思われがちだが、私にとっては副業ではなくライフワークに近い(趣味よりは責任が伴う感じで)。それは金銭的な報酬を期待していないということにも起因していると思う。銭湯ぐらしを通じてお金を稼ごうというよりは、大好きな小杉湯に入れたり、銭湯好きの友達との交流や地域とのつながりをもてたり、やりたいことを実現できるフィールドとして非金銭的な報酬を得ている感覚だ。

もちろんお金を稼ぐことも重要だが、年齢も職業もバラバラのメンバーと試行錯誤する銭湯ぐらしの活動を通じて、お金では買えない対価があり、それによって人生が豊かになることを知った。

自分の暮らし心地は自分でつくる

この本を読んで改めて思ったことは、私がやってきたことはまちづくりだったのか、ということだ。ちょっとしたきっかけと個人的な興味から小杉湯となりの企画に携わり、あったらいいなと思える場所と、仲間とのつながりが生まれた。そしてその場所や組織の魅力を伝えるべく、好きなテーマで記事を書き続けた。まちづくりというとハードルが高いが、自分の暮らしの延長で好きを深めていくうちに、心地よく暮らすヒントに出会うことがある。

コロナ禍を経て、現在、産休育休中の私は圧倒的に家や近所で過ごすことが多くなった。

家の中で子育てに専念していると、とにかく人と会話がしたくなる。また核家族で子育てをする限界も早々に感じている。そんな時に思い切って外にでて、近所のコーヒー屋で店員さんと話したり、パン屋に貼ってあったチラシをみて子育て広場に飛び込んだりして、まちのなかに眠る「くらしを広げるチャンス」に目を向けている。(もちろん授乳と抱っこで1日が終わる日も多々ある)

ただ、児童館のような子どもやママとしての自分がメインの場所や、目的が統一された習い事ではなく、もっと多世代が集えるような、ふらっといける居心地のよい拠点が近所に欲しいと思うし、そういう場所に関わりたい気持ちもある。

三重県の夫の実家にある使われていない一軒家を活用して、日本のくらしを体験できる民泊運営にも興味がある。(義理の父が蕎麦打ちが趣味だったり、忍者のまち伊賀市も近いのでインバウンド客のポテンシャルを感じている。)

自分のくらし心地は自分でつくることができる。母業が始まり、ついつい自分のことは後回しになりがちだが、育休中だからこそ自分のこれからの暮らし方を考える時間が増えた。

銭湯ぐらしでやってきたことをヒントに、自分の胸の中にある好きなことには大切に向き合っていきたい。

銭湯ぐらしのnoteぜひ読んでください☺️

🌟過去に一番読まれた小杉湯となりが会員制の事業を始めた記事

🌟スタッフインタビュー 大リスペクトしている吉田さんの記事

🌟銭湯ぐらしの組織としての4年間をまとめた記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?