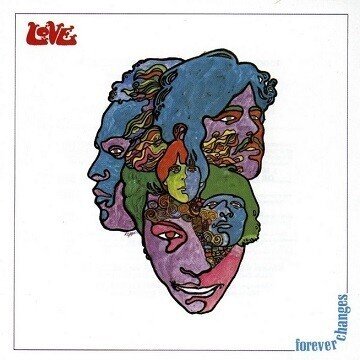

Love「Forever Changes」(1967)

60年代洋楽ファンであれば、なんとなくご存じの方も多いと思われるLove。私もウエストコーストロックが好きで、この歴史を紐解くと、アーサー・リー率いるこのバンドがよく登場してくるので、気になっていたバンドでした。

私はラヴのイメージは、そのバンドの容姿から、サイケなハードロックを想像していたのですが、むしろ音楽的にはその正反対、フォークロック、ソフトロック的なものだったんですね(苦笑)。

アーサー・リーは黒人でありながら、その音楽性はソウルというよりフォーク、実際バーズから多大な影響を受けたようで、1965年にバンドを結成した際には、バーズのロード・マネージャーでもあり、シンガーソングライターでもあったブライアン・マクリーンを引き入れます。そんな彼らのステージが、エレクトラ・レコードのジャック・ホルツマンの目に留まり、同レコードより1966年にデビューを果たします。アーサー・リーの奇抜な容姿も、ラヴが注目を集めた要因のひとつかもしれません。

ちなみに彼らから遅れること1年、同じエレクトラからドアーズがデビュー。ドアーズのジム・モリスンは、アーサー・リーに心酔していたとも云われています。ドアーズはあっという間に世界の注目の的となっていきましたが、対照的にラヴは、ツアーについてもLAから出たがらず、結局は人気もローカルなものに留まってしまいました。

さて、本作はラヴの1967年発表のサードアルバムにあたり、彼らの最高傑作と云われています。確かに聞き込めば聞き込むほど、素晴らしさがじっくりと分かってくるようなアルバムですね。

本作を語る上では必ず取り上げられる①「Alone Again Or」。それはやっぱりマリアッチ(メキシコ音楽)風なサウンド構成が素晴らしいからであり、イントロから緊張感のあるアコギとオケ、そして間奏のトランペットがそのマリアッチ風サウンドを盛り上げてます。この曲、実はアーサー・リーの作品ではなく、ブライアン・マクリーンのペンによるもの。アレンジもオーケストラを担当したデヴィッド・エンジェルと仕上げたというから、やっぱり彼のセンスも相当なものだと思われます。

本作制作当時の彼らはドラッグやらマリファナやらで、相当な状態だったらしい。あまりにひどい演奏だったので、共同プロデューサーのブルース・ボトニックは当時売れっ子スタジオミュージシャンの集団の「レッキング・クルー」を呼び、レコーディングを進めた由。その時招聘されたメンバーがハル・ブレイン(Ds)、キャロル・ケイ(B)、ビリー・ストレンジ(G)、ドン・ランディ(P)。このメンバーが演奏しているトラックがフォーキーで美しい③「Andmoreagain」と力強い④「The Daily Planet」。特に「The Daily Planet」はハル・ブレインの力強いドラムと、骨太なキャロル・ケイのベースが堪能出来ます。ちなみにこの曲はニール・ヤングのアレンジらしいです。元々は本アルバム、ニールとブルースのプロデュースで仕上げる予定だったのが、ニールがバッファロースプリングフィールドの活動を優先させると言い出し、ブルースとアーサーの共同プロデュースとなった経緯。

レッキングクルーの演奏を目の当たりにして、メンバーは(一時的に?)改心したらしい。ブルースに「もう一度チャンスを欲しい」と嘆願して、メンバーによるレコーディングが再開されたらしい。確かに他のトラックも決して出来が悪い訳ではないですね。

①のマリアッチ風サウンドは、⑦「Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale」でも聞かれます。これらはブルース・ボトニックのアイデアでもあったらしいですが、やっぱりアーサーの書く曲も素晴らしかったのでしょう。

非常に穏やかでソフトロックな⑨「The Good Humor Man He Sees Everything Like This」はオーケストレーションが素晴らしい。エンディングではなぜか針飛びを起こしてしまいます。もちろん作為的ですが、穏やかなままでは終わらせない…といった意図を感じさせます。

個人的には本作のハイライトはエンディングトラックの⑪「You Set the Scene」かなと思ってます。後期ビートルズの影響を受けたメロディ、組曲風なアレンジ、絶妙なオーケストレーション、どれも素晴らしい。エンディングに相応しい仰々しいアレンジは、この時代に流行っていたような気がします。

アップしたのは2003年のステージング。いやいや、素晴らしいですね~。アーサー・リーはこの3年後に亡くなっていますが、ここでのステージング、力強いし、原曲通り忠実な再現にビックリです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?