【ゆのたび。】18: 野沢温泉 ~日帰り外湯巡りRTA(リアル湯治アタック)①~

古い温泉地には共同浴場――外湯がある。

私は温泉が好きである。中でも外湯が好きである。

外湯は地域住民が日常的に利用する場であり、温泉宿では感じられない地元の空気を感じられるのがとても好きなのだ。

外湯がある温泉は良い温泉だ。私の色眼鏡ではあるが、分かってくれる人もいると信じたい。

外湯は温泉の歴史に初期から共にあった存在だ。

そして今もなお現存し続けているのならば、それはその温泉地が持つ活力の証拠だろう。

したがって外湯のある温泉地には歴史とそれを維持するだけの賑わいがあるということである。

北信州の温泉地、野沢温泉は全部で13もの外湯を抱える全国屈指の外湯の数を持つ温泉地である。

長野県には温泉が多い。そして外湯を有する温泉地もまた多い。

これは長野県は古くから外湯の文化が根付く土地だからとも言われるが、長野にある温泉地に匹敵、またはそれ以上の歴史を持つ温泉地は他県にもいくつもあるので半信半疑だ。

長野に色濃く残っているのには何か理由があるのかもしれないが、私の不勉強ゆえにその辺りは不明だ。

何か文献があるのなら知りたいところである。

さて話を戻すが、野沢温泉は外湯が非常に多い温泉地として有名だ。実際それを売りにしている。

そこで私は思ったのだ。

すべての外湯を一日で回ったら、いったいどのくらいかかるのだろうか?

ということで、日帰りにて外湯巡り。

RTA(リアル湯治アタック)の始まりである。

※RTAとはReal Time Attack(リアルタイムアタック)の略で、ゲームにおけるプレイスタイルの一種。そのゲームをスタートからいかに早くクリアできるかを競う。

野沢温泉日帰り外湯巡りRTA

野沢温泉は楽しい温泉だ。私も何度も足を運んでいる。

楽しい、と言うと温泉に使うには少し風変りな表現に聞こえるだろう。

しかし実際に楽しい場所だと私は思っている。

それはひとえに、外湯巡りが楽しいからである。

外湯巡りは数ある外湯に入って回ること。

温泉地ならではの趣である。

野沢温泉の外にも外湯のある温泉地はあるが、野沢温泉の外湯巡りには他にはない魅力がある。

それは、なんと誰であろうと寸志(ちょっとした気持ちばかりのお金)で外湯を利用させていただける点である。

例えば近くの湯田中渋温泉郷に含まれる温泉地では、外湯を利用できるのは地元住民かその地での宿泊客に限られている場合が多い。

一部の外湯は誰にでも開放しているが、すべての外湯を開放しているのは野沢温泉だけだ。

しかも入浴には寸志を支払うだけ良いという良心ぶり。

なんとありがたく、素晴らしいことか。地元の方々にはつくづく感謝しかない。

さあ、いつものように出不精にて出発が遅れた私が野沢温泉に着いたのは昼食時を大きく過ぎた頃だった。

こんな時間から、13もの外湯を回りきることができるのか。

早々に不安ではあるが、ひとまず観光協会へと足を運ぶことにしよう。

なぜいきなり外湯に行かないのかというと、集印帳が欲しかったからだ。

野沢温泉では観光の一環としてスタンプラリーをやっており、地域の各所に点在するスタンプを集めると景品がもらえるのだ。

今回はこれを目印に、外湯13か所を巡る。

では簡単なルールを説明だ。

RTA界隈で言うところのレギュレーションである。

①野沢温泉観光協会の正面玄関にある看板をタッチしてスタート。

②最後の外湯のスタンプを押したら終了。

③外湯には必ず肩まで入浴し、原則1分程度は浸かる(体調不良がある、またはそれが生じる可能性があるならばこの限りではない)。

④スタンプは原則入浴し終わってから押す。

こんなところを緩い設定をして、ではRTAを始めよう!

看板にタッチして、はいスタート。

まずは観光協会正面の左にある十字路にある外湯に直行だ。

外湯は集落内に点在している。なるべく効率的に回っていくのが時間短縮のコツだ。

そうしている間に、所要時間1分未満でさっそく1つ目の外湯に到着だ。

①横落の湯

1つ目の外湯、『横落の湯』である。

泉質は含石膏-食塩・硫黄泉。

野沢温泉の象徴的な源泉である『麻釜(おがま)』から引湯するここは、皮膚病によく効くと言われている。

本日最初の入浴だ。気合を入れて臨ませてもらおう。

外観は2階建ての建物で、1階部分が温泉だ。

坂道の立地している関係で1階部分が斜めに建っているように見える。

外湯はそれぞれ建物の見た目が違う。それが趣の違いとなっていて面白い。

入口の上には『横落の湯』と大胆な太字で書かれた大看板が掲げられている。

後で分かるが、この看板も外湯ごとに違った特徴を持っていて見所の一つだ。

さて、先ほども述べたが外湯には寸志、ちょっとしたお金で入浴ができる。

寸志とはつまり金額はいくらでも良い。究極、無料でも入浴させてもらえる。

しかしやはり、日々維持管理をしていただいている地元の方々と湯への感謝を込めて、協力金としていくらかは納めたいところだ。

外湯は近隣の住民が湯仲間という団体を作り、そこに属する者たちがおかねを出し合って温泉の維持管理、また持ち回りで日々の清掃を行っている。

そこを少しだけおすそ分けさせてもらうわけだ。本当にありがたいことである。

そういうわけなので外湯には粛々とした気持ちで私は入らせてもらうのだ。

扉を開けて中に入れば、すぐにムワリとした温泉の熱と湿気、硫黄臭を含む温泉の香りが肌を包んできた。

すべての外湯に共通しているが、室内はこじんまりとしたシンプルな造りだ。

ほとんどの外湯は脱衣場と浴室の間に仕切りなどが無く一体となっていて、シャワーも無ければ備え付けの石鹸類も無く、当然貸し出しのタオルも無い。

あくまでも外湯は湯を提供するのみ。他に必要なものは自分で持ち込むのが外湯のスタイルだ。

浴槽も小さ目で、5,6人で入れば満員になるくらいの大きさだ。

あくまでも生活の一部なのがその辺りからも伝わってくる。

先客は運よくおらず、湯を独り占めできそうだ。衣服を手早く脱いで、桶で湯を組み体にかけゆっくりと湯に入り込む。

……熱い! 指先がしびれてくる熱さだ! なんとか我慢できる温度だが、普段の風呂よりもずっと熱い温度にさっそく私は野沢温泉の洗礼を浴びた。

外湯の湯はたいてい源泉かけ流しで、温泉調節はされていない。

源泉がそのまま貯められた湯は、場所によっては(というかほとんどのところは)人が入るには熱すぎる。

冗談でもなんでもなく、マジモンの熱湯風呂だ。普通にやけどする。シャレにならない高温のところも多いので、考えなしに湯へ飛び込むのは危ないのでやめておくことだ。

野沢温泉も例外ではなく、源泉温度がとても高い。入るときは注意が必要だ。

なので湯に入るときは近くにある冷水の出る蛇口を捻って水を注ぎ、または備え付けの湯もみ用の板で湯をかき回して冷ます必要があるのだ。

これをしなければとてもではないが入れない。いくら熱めの湯が好きだったとしても限度がある。

温泉には本当に茹でダコになりに来るわけではないのだ。

とはいえ、今回の横落の湯は熱めではあるが私が手を加えることなく入れたということは、私の前の誰かがすでに良い塩梅に湯を冷ましてくれたのだろう。

肩まで浸かって、ホゥッと一息。

やはり温泉は良い。熱さが肌を沁みれば、どんな疲れや痛みも癒してくれそうだ。

しかし今回はあまり長風呂をしてはいけない。私は13か所の湯に入らなければならないのだ。

入浴にも体力を使う。体の火照りは蓄積し、あまり最初から温まりすぎると後半で湯に入るのがしんどくなってしまう。

楽しみたくもあるが、早めに切り上げて湯から出るのが大切だ。

湯から出る。短時間しか入浴していないのに、すでに体は熱を持ち、火照っている。体を拭いても汗がじわじわ出てくる。

欲求に駆られて長湯しないで良かったと思いながら建物から出て、入口近くにあるスタンプを集印帳に押す。

これにて外湯その1、制覇である。

ちなみにスタンプといっても朱肉に付けるわけではなく、擦ると下の紙に印字される刷り出し式のスタンプだ。

スタンプ台に衆院の目的のページをセットし、上から近くに置かれた刷り込ごぼうのような形の棒で擦ると、用紙にスタンプが印字される仕組みだ。

これならスタンプが劣化しにくくて便利そうだ。

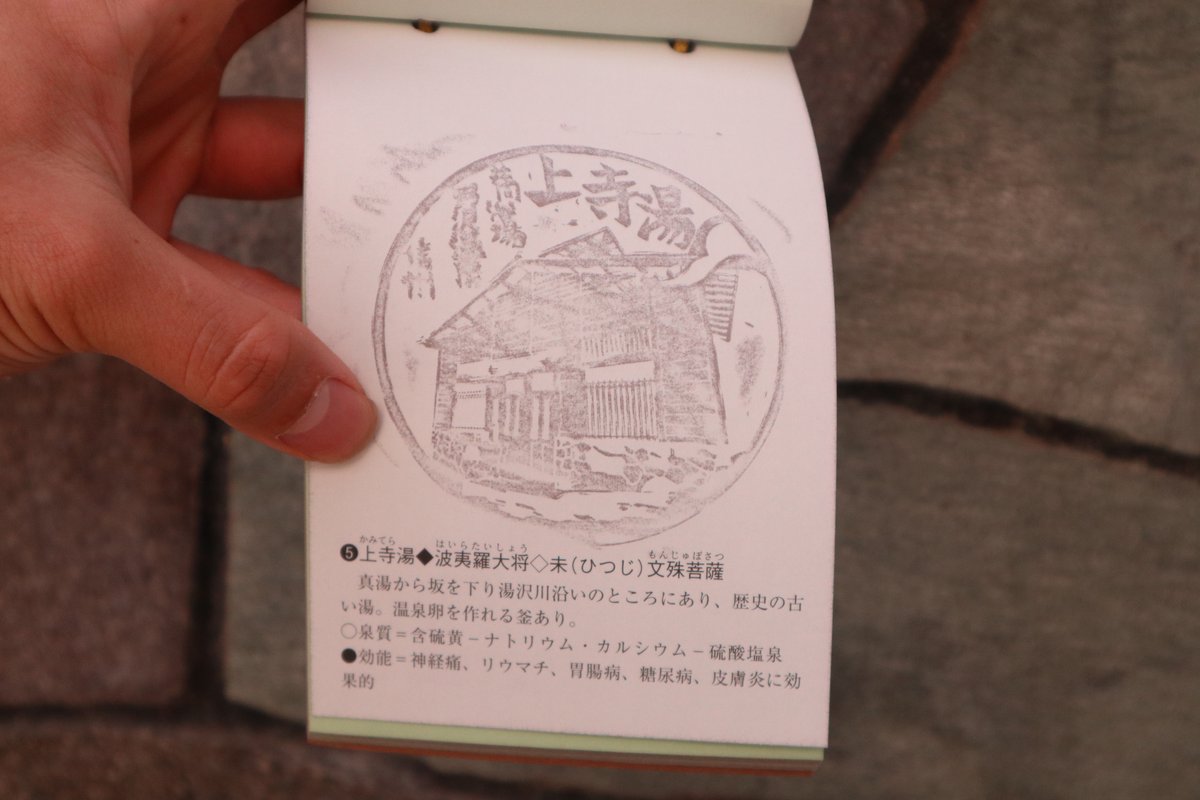

②上寺湯

汗が意外と止まらない。

さすがは野沢の湯だ、短時間で非常に温まる。

体を冷ましつつ、このまま続いての外湯へ向かおう。

横落の湯から交差点を左へ。旅館が立ち並ぶ通りを奥へと進む。

温泉街の独特な景観は意趣の異なる宿たちによって作られているところが多分にあると私は思う。

建物、門構え、そこから覗き見える玄関の中の様子。古くからの伝統的な雰囲気漂わせ、民家とは異なる千客万来を望む姿で宿たちは佇んでいる。

北側へと歩いていくと分かれ道があり、坂を下る。

その先には二つの外湯がある。

そのうちより手前にあるのが二つ目の外湯、『上寺湯』だ。

泉質は含石膏-食塩・硫黄泉。麻釜から引湯していて、横落の湯と同じ泉質の外湯だ。

外観は比較的新しめのきれいな平屋で、古風な雰囲気の木造建築だ。

実はここには以前来た時に立ち寄らせてもらったのだが……確かすごく熱かった記憶がある。

今回はちょうどよい温度で私を迎えてくれるだろうか……?

室内は脱衣場と浴室が一体の小さな造りで、小さ目の湯船には熱そうな湯が溜まっている。

お願いします、ちょうどよくあってください。

そう祈りつつ足先をそろりと湯へ入れた。

……あぁ、良かった。熱いが、耐えられないほどではない。

前来たときは飛び上がりそうなくらいに熱かった。寒い季節だったこともあり、足の指が冷え切っていたのもあって熱さが痛いくらいだったのだが、今回は何とか入れるくらいの湯温である。

独特の硫黄の匂いなんともいえず心地よい。慣れてしまえばこっちのもので、湯を味わう余裕も出てくる。

しかし熱いことには変わりはない。あまり長い時間浸かっていると後に響く。

体の芯から温まる前に、私は湯から退散した。

良い湯だが熱い。仕方なしの撤退だ。

これにて2つ目の外湯、『上寺湯』制覇である。

③熊の手洗湯

スタンプを押したら、すぐさま近くの外湯へ。

少し歩けばすぐに別の外湯に出会えるのも野沢温泉の面白いところだ。

しかし距離が近いからといって、湯も同じようなものかといえばそんなこともない。

源泉の豊富な野沢温泉は泉質もまた豊富なのである。

旅館の目の前に、外湯発見。

3つ目の外湯、『熊の手洗湯』である。

きれいな木造の建物で、網目の木柵が良い雰囲気を出している。

一方で上に掲げられた湯の名を刻む看板が、古びているのもまた趣深い。

長い間、そこから訪れる客たちを見下ろしてきただろうことが分かるというものである。

実際、熊の手洗湯は野沢温泉発祥の湯とされ、その昔傷を負った熊がこの湯で傷を癒した伝説がある。それほどに良い湯、ということで現代まで守られてきたのだろう。

……思えば各地には動物の関わる開湯伝説が数多く存在している。

野沢温泉は熊だが、私がこれまで訪れた温泉でも例えば栃木の那須湯本温泉は鹿、岐阜の平湯温泉は猿、石川の和倉温泉は白鷺だ。

まだ訪れたことのないところでも、静岡の伊東温泉は猪、島根の湯の津温泉は狸、山口の湯田温泉は狐、佐賀の嬉野温泉は鶴など、実に様々な動物が開湯に関わっている。

たいていの場合、傷ついた彼らが湯に浸かっているところを追ってきた人間が見つけたというパターンなのだが、そのように似た内容の伝説がたkすあん残っているのはなんとも不思議な話である。

ともかく、動物にも愛されるくらいに良い湯だということなのだろう。

ここも以前に訪れたことのある外湯で、同時に私が一番好きな湯でもある。

どの湯も勝るとも劣らない良い湯なのだが、熊の手洗湯は外湯の中でも唯一と言っていい適温な温泉だ。

野沢温泉の源泉はほとんどが人が入るには高温だ。加水するなりして冷まさなければ熱すぎて入れない。

しかし熊の手洗湯の源泉はそんな風に冷ましたりしなくともちょうどよい温度で入ることができるのだ。

初心者にも優しいぬる湯(野沢温泉比で)は、先に入ってきた外湯で見事に熱さでやられてしまった客たちが外湯を嫌いにならないように繋ぎとめてくれる素晴らしい湯である。

そんなところもまた、発祥に関わるほどに古くから愛されているこの湯の魅力なのかもしれない。

さあ、さっそく入らせてもらおう。

中は脱衣所と浴室が一体になった造りだ。運よく他に客がいなかったので悠々と湯を楽しませてもらおう。

熊の手洗湯の浴槽は真ん中の仕切りで二面に分かれていて、それぞれ温度の異なる浴槽になっている。

向かって左がぬるめ、右が熱めだ。

泉質は含石膏-食塩・硫黄泉。火傷や切傷に効果的があるとされる。湯の色はわずかに緑がかっていてこれが美しい。

まずはぬるめの湯に入ってみると、その優しい湯に思わずホッとする。熱い外湯の湯に若干警戒心が出ていたところに、この湯の優しさはとても落ち着く。

続いて熱めの湯にも入ってみるが、熱めと言っても実はそこまで温度に差はない。少しだけ熱めなだけで、ほとんど気にならないくらいの温度差だ。

存分に癒されたところで、思わず長湯してしまいそうになって慌てて上がる。

ダメダメ、このまま浸かり続けていたらここで満足してしまう。

次の湯に行かねばならない。

これにて3つ目の外湯、『熊の手洗湯』制覇である。

残る外湯は10か所。まだまだ先は長い。

ふと時計を見てみると……あれ? もう1時間近く建っているのだけど?

服の着脱、湯の浸かりは結構時間がかかるようだ。

これはかなり時間がかかりそう……ちょっとだけ私は怖くなったのだった。

ひとまず、今回はここまで。

パート②はこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?