日本酒テイスティング【読書の記録/28冊目】

「ソムリエが日本酒の解説?」

そう思う方はいらっしゃるかもしれません。

ただ、すごくわかりやすい。

そんなソムリエである北原康之さんによる日本酒の解説本の紹介をしようと思います。

この本の特徴

いわゆる「醸造過程」に関する知識に関しては全く書かれておりません。

「テイスティング」に論点を特化させ、具体的な日本酒を例に出しながらその日本酒の解説をするという形式をとっています。

その方法がとてもわかりやすいんです。

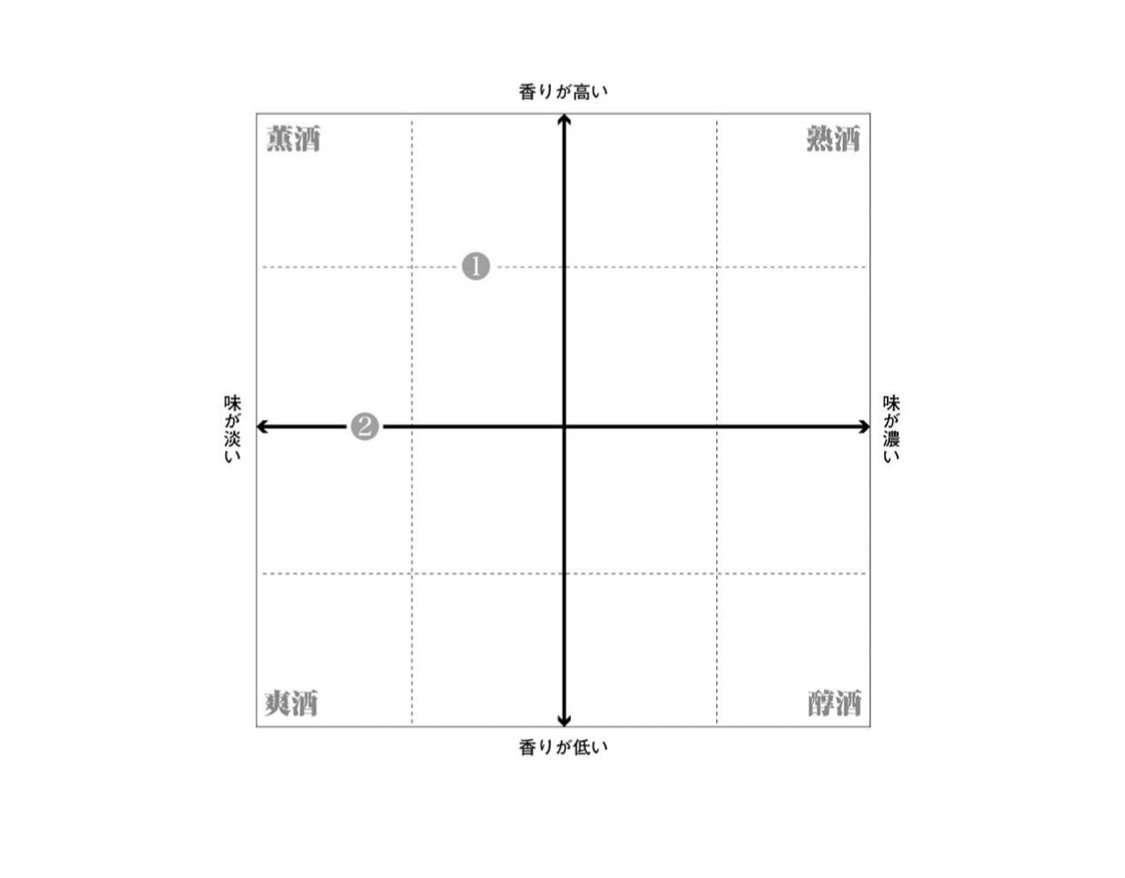

マトリックスの図を使いながら地域別、醸造別、酒米別などに分けて解説しつつも、使う図は同じ。「どうやったらその味わいを記憶にとどめておけるか」ということまでしっかりと書かれています。

唯一難点を挙げるとすれば、日本酒は時間が経つと味わいは変わるし、作る年によって味わいも変わる。なので、とても「鮮度」が大切な本です。この本自体も2016年に発行されているので、厳密に言えばこの本通りに酒を購入して同じように飲んでも「少し違うかもしれない」と思う酒が出てきてしまうと思います。

ただし

なので、完全な初心者がこの本通りに酒をテイスティングして味わいを覚えても正直言って今は意味が薄いと思います。(発売当初に読みたかったというのが本音)

それでも

・味の捉え方

・記憶、記録の残し方

・アイディア

など、不変的な知識も多く書かれているので購入して損をするような一冊ではなかったと思います。

特にソムリエさんや日本酒に興味のなかった料理人など、舌と嗅覚の強い人が「ちょっと日本酒勉強しようかな」と思った際にはかなり役立つような一冊だったと思います。

日本酒の記録の方法

日本酒の記録の取り方に関しては僕も以前記事を書いたことがあります。

これはこれで良い方法だと思っているのですが、この本を読んで「これは書いておけば良かった」と思うものがあります。

それが「酒のイメージを色で残しておく」というものです。

「スッキリしていて冷酒で飲んで、柑橘系のものを絞った白味魚と合いそうだからこの酒の色は薄い黄色と青の混ざった感じの色かな」

とか

「どっしりしていて燗酒にしたらさらに旨味が出てきそう。角煮とかにも負けないぐらいの味わいがある。焦げ茶色の木のイメージかな」

みたいな。

完全に感覚値であり、その人のバックグラウンドとかも影響してくるので今のこの僕の文書を見たところでピンとくるものは少ないかもしてませんが、これをやると結構正確に味を覚えられるような気がします。

そんなヒントも書かれている本でした。

もし「日本酒興味あるけど、醸造過程とかどうでもいいわ。とりあえず味わいだけ知りたい」みたいな方がいれば、オススメしたい一冊です。

そんな感じで、今日の話は終わります。

では^ ^

サポートしていただけたら嬉しいです^ ^