【次回に向けて】文学フリマ東京38を終えて(2024年5月19日)

一昨日、文学フリマ東京38で文学フリマデビューを果たした私は、

昨日、noteにて皆様への御報告と御礼を簡単に綴りました。

ちなみに☝の記事には、初出店を果たすまでに、ひとりの来場者として、7~8回足を運んだ文学フリマ参加歴(個人史)も載せました。最古の参加は2006年なので、今から18年(秋開催だったので正確には17年半)前で、同人「ブックスフクナガシマシバサキホウキナクイ」(あるいは、goningumi / ゴニングミ。福永信氏・長嶋有氏・柴崎友香氏・法貴信也氏・名久井直子氏)が制作した『メルボルン1』の購入目当てで赴いたのでした。

次に出店する自分や今後初出店する人に向けて書きます

本稿は、初出店で得た手応えと、もっとこうしていればよかった(とは思わぬまでも)、次回の出店に向けて、この辺にも気を配れば、より楽しめるのではないか、と感じていることを、忘れないうちに、半年後の自分に向けて、または初出店に向けて不安を抱えている人に向けて、書けることを書いておこう(書けないことは書けませんからね)とするものです。

もちろん、本稿よりもしっかりと書かれた同趣旨の文章はたくさんあります。例えば、夜学舎さんのブログ記事(文学フリマの前に準備しておきたいこと - 2023.05.18)など。

が、4か月前、1月28日の午前3時台、突如文学フリマに出店しようと思い立ち、その時点では何を書くかを考えてもいませんでしたが、湧き上がる思いにこの身を委ねて申し込んだ私ならではの感じたことなんぞを記せるとも思うので、綴ってまいります。

文学フリマ東京38には軽い気持ちで参加しました

初参加は上述の通り、突然の思い付きに端を発しています。一緒に冊子を制作する仲間もいません。当日の店番も実質ひとりでした(家族も手伝ってはくれました。多分後述します)。冊子制作にお金はかけましたが、低予算です。

今回は、そのような軽みが自分には合っているということを再確認した機会でもありました(音楽制作なども、軽く早くということを重んじるタイプの人間です。誰が?私は)。

もし、参加したいけれど、やるとなると大変そうだから二の足を踏んでいるという方がいたら、こういう風に簡単に始めることもできるんだ、と思ってはいただけるかな、と思います。本稿を読めば。

※冊子をどんなふうに制作したか(ワードで書いて「ブックホン」というサーヴィスを利用した等)は別稿に記すことにします。以降、主に、当日の持ち物のことや、会場での動き方について綴ります。

お金の準備(つり銭の100円)

今回、私は

①へんな歌が聴ける詩集

「歌いたい歌があるかどうかなんて問題じゃないぜ」

②千葉都民まちづくりに参入

「子どもの頃からずっと市川市に住んでいながら今ひとつ地元に愛着を持てなかった私が、コロナ禍にまちづくりNPOを立ち上げて地域活動に足を踏み入れた話」

③消費と流通の私的15年史

「ひとりの研究者の軌跡を辿って2010年の夏から2024年の春までの消費と流通を振り返る」

という、いずれも長い(文字数の多い)タイトルを冠した3つの冊子を持参しました。価格(税込み)は、①が400円、②が500円、③が300円です。

開業届をしているわけではないため、していれば取得できるらしいPayPay支払い用の二次元バーコードは掲出できません。支払方法は現金(キャッシュ)のみ。

ピッタリの金額で支払う人ばかりではないので、おつり(100円玉)を2週間くらい前からこつこつと手元にため込んでいました。原稿執筆以外のことで一番気を付けたことは、事前に100円玉を準備しておくことだったとさえ言えます。今となれば。

100円玉を何枚持参したかは忘れましたが、コイン入れ(画像を後掲)はそんなにヘヴィーにはならなかたので、3000円分(30枚)くらいだったような気がします。500円玉も何枚か持参しました。

ちなみに50円玉は不要なのですが、開催直前の2週間、100円玉ゲットのために現金を使って買物をしていたら、それなりに手元に50円玉が増えるものです。それで、おつりを渡す時に使うかもと思って50円玉も持参しました。が、100円玉と500円玉で足りたので、結局使いませんでした。

次回、釣銭用に準備する小銭は100円玉と500円玉として、50円玉は持参しないことにします。

そうそう、お金のやり取りは、衛生面などを考えると、手から手へ、よりは、トレイに入れてもらって、こちからお釣りを渡す際も、それに入れる、という受け渡しがスマートでクリーンですよね。私も持参したんですよ、ブルガリアヨーグルトのフタをね。でも、使わずに、ついつい素手でやってしまいました。すいません、次回は気を付けます。

冊子(本、ZINEなど)の陳列の仕方

文学フリマのブースは、横長のテーブルを1団体で使用するか、それを2団体で分けて1団体がテーブルの半分を使用するか、そのいずれかです。私はもちろんテーブルの半分でした。私は椅子も1つでしたが、私と1つのテーブルを1/2ずつ分け合った隣のお店は、店番(店員)さんが2名いて、椅子も2脚使用していました。ブースの広さ(1テーブルか、1/2テーブルか)によって出店費が異なりますが、使用する椅子の脚数によっても異なります。1/2テーブル&椅子1脚という私の出店スタイルは、最も軽い(小規模)で安価なものでした。

さて、冊子類をどのように陳列するか?というのはとても重要な課題です。売場はテーブルの平面なので、本屋さんでいえば、本を平積みすることができる、平積みしかできません。何か小道具を使って売場を独自に構築しないかぎりは。私は、

冊子を平積みにして

POPを立てる

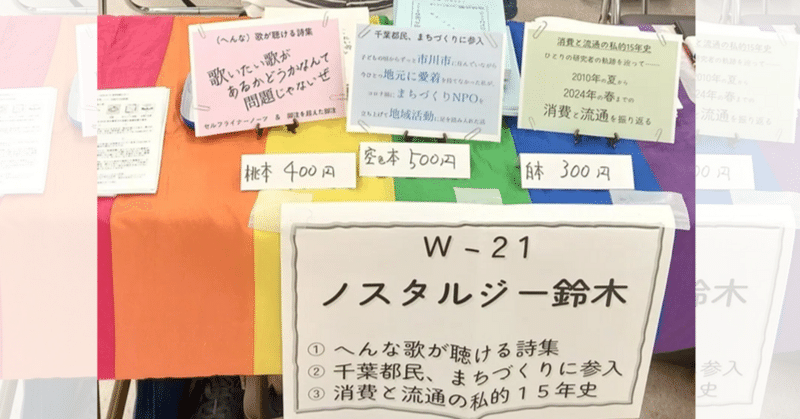

という方法で販売しました(画像参照)。

結果として、ベストではないものの、このやり方で十分満足、というか、手間をかけずに、それなりに通行者の目に留まる売場にすることができ、大満足です。

POPを立てるために使用したのは、100円ショップで前日に購入した、ポストカードなどを飾るために用いる雑貨です。実は、それを買った目的は、冊子そのものを斜めに立てて、店前を通過する人に冊子の表紙=フェイスを見てもらって、関心を持ってもらうためでしたが、冊子の重みにそのポストカード立てが耐え切れず、後ろに倒れてしまうことが判明。冊子が立つように細工しようとしましたが、やめました。

せっかく買ったポストカード立てを使わないのももったいないと思い、お手製POPを立てたのでした。POPは、パワーポイントで作ってセブンネットプリントでカラー印刷しました。パワポはA5サイズを半分に分け、2種のPOPを1枚のスライドに書きました(画像参照)。

POPですが、通常のコピー用紙にプリントアウトしたところ、薄っぺらくてポストカード立てに立てづらいので、100円ショップで買った画用紙を裏にクリップで留め、厚みと丈夫さを増しました。裏に留めるものは、画用紙でなくても余っているポストカードがあれば、それで十分です。

ちなみに、多くの方が、段ボール製の組み立て式マガジンラックみたいなもの(以下にアマゾンのリンクを載せます)を持参していて、それを組み立てて、ある程度高さを出して4~5種くらいのZINEを立てて面陳(めんちん。表紙=フェイス=面をこれでもかと打ち出す陳列方法)していました。

次回、もし私が4種類以上販売するのであれば、そういう工夫も必要ですね。1/2テーブルに平積み&POPスタイルでは、上の画像の通り、3アイテムが限界かもしれません。

☝

結構高いですね。高さが、ではなく、値段が。

そして、多くの方が、こういうPOPスタンドなるもの(☟)を使って、高さを出していました。テーブル面=平台だけで勝負するのではなく、その上空をも使うのが、出店に慣れた皆さんのやり方みたいです。私はなるべくなら買いたくないですね。家に置いておく場所がないですし。当日の荷物をなるべく少なくしたいですしね。

敷物はあった方が良い?養生テープは?

ヘッダー画像の通り、レインボーフラッグを敷きました。机の表面に敷く布などがあると良いよ、と事前に耳目にしていたので、家にあったこれを持参しました。

敷物(しきもの)はあった方が良いか?とのことですが、手持ちのものがあれば持参すると良いとは思います。わざわざ買う必要はないというのが私の意見です。しかし、私は敷物なしで出店したことがないので、敷物の必要性についての意見は参考に留めてください。

敷物を持参する際、あった方が良いもの(わざわざ買うことをおすすめしたいもの)に、養生テープがあります。好きな長さに、手できれいにちぎることができ、それなりに接着力がありつつも、剥がす時に跡が残らない優れもの。緑など色の濃いものもありますが、私は白色半透明のテープを持参しました。目立たないので、この色で正解でした。やはり100円ショップで買いました。

ブースの前に垂らすように貼る店名POP

POPというのは、Point of Purchase の略で、購買時点という意味です。ピーオーピーやポップと呼ばれますね。購買時点と言うことで、お客さんに対して商品の特徴やおすすめの理由などを伝える役割がありますが、役割は広がっていて、このように☟大きなタイプのPOP(これはA3サイズです)を売場の前に設置して、ここが誰の(何の)売場なのかを伝える場合もあります。

文学フリマ側で用意してくれているこのような紙があることを後から知りましたが、自分で作っておいてよかったです。①~③のように商品特徴を一言で表す言葉を載せることもできますしね。

私はこれをヘッダー画像にある通り、敷物に貼りました。養生テープで。

ひとり出店者が席を外す時のために「離席中」を知らせる術が必要

今回、大きな反省点はあまりないのですが、「ひとり出店」だったので、店番を誰かに任せて席を離れることができなかった、という点は、記しておくべき事項です。

ひとり出店でも席を外すことは可能です。「席を外しています」「離席中です」「●時に戻ります」などと書いた置手紙でも掲出して、トイレ(ウォータークローゼット、WC)に行ったり、(回遊魚が水路を泳ぐように、通路A~Zまでを歩き回って)気になるお店で買物をしたりできるのです。が、私はそうしませんでした。

次回(2024年12月1日、東京ビッグサイトで開催される「文学フリマ東京39」)も、ひとり出店の予定なのですが、離席するために必要な、毛布なのか、机に敷くものとは別の、上にかぶせるための何かを、持ち込むことを検討しています。こんな方法があるよ、離席中であることを示すための、という妙案をご存知の方、ぜひ教えてください!

食事は事前にコンビニで買っていたおにぎりなどを座りながら摂取

各文学フリマで状況は異なると思いますが、食べ物は事前に用意しておくのことが得策ですね。飲み物も。

スマホ充電用のモバイルバッテリ―

私はスマホを買い替えたばかりで、バッテリーの持ちが良いので、先日の文学フリマでは必要ありませんでしたが、写真を撮ってSNSに投稿することなどを想定している人は、念のためにモバイルバッテリーを持参しておくと良いです。

見本誌をどうするか?

文学フリマでは、見本誌というものがあって、要は、各お店の作品の立ち読み用のものなのですが、それをまとめて置いておいて、来場者がその場で色々な作品を自由に手に取ってパラパラとページをめくって、気になるものを買いに行く、という「見本誌の試し読み→各ブースに赴いて購入」の流れがあります。見本誌は自分で制作したものから1冊(1店当たり3作品までOK)ずつ提供するのですが、私は先日の文学フリマでは見本誌を出しませんでした。単にコスト削減の意味合いで、だったのですが、目を引く表紙ではなく、手にも取ってもらえなさそうだなと思ったから、というのも理由のひとつです。

というわけで、私はブースの前を通りがかった人が目に留めてくれて、作品が気になったら手に取っていただく、というスタイルで販売しました。今後も表紙のデザインに凝る予定はないため、見本誌は用意しないと思います。

『米米コラム、プリプリコラム(仮)』を12月1日リリース予定

最後に、半年後の「文学フリマ東京39」でリリースする予定のコラム集の構想を書いておきます。先日、ラルク方式で3作品同時リリースしたわけですが、どの冊子でも、必ず米米CLUBに言及していました。

①へんな歌が聴ける詩集

「歌いたい歌があるかどうかなんて問題じゃないぜ」

登場回数:米米CLUB…6回、米米(のみ)…4回

②千葉都民まちづくりに参入

「子どもの頃からずっと市川市に住んでいながら今ひとつ地元に愛着を持てなかった私が、コロナ禍にまちづくりNPOを立ち上げて地域活動に足を踏み入れた話」

登場回数:米米CLUB…4回、米米(のみ)…1回

③消費と流通の私的15年史

「ひとりの研究者の軌跡を辿って2010年の夏から2024年の春までの消費と流通を振り返る」

登場回数:米米CLUB…12回、米米(のみ)…2回

というわけで、米米CLUBに関するCOLUMN(コラム)、米米COLUMN=米米コラムを、当noteか別の場所で連載して、それをまとめたものを冊子にしたいと思ったわけです。それだけだとアレなので、プリプリことプリンセスプリンセスにまつわるコラムも載せ、更に、1980年代半ばから1990年代半ばくらいまでの日本のメジャーシーンを舞台に活躍していたバンドに関する雑文も掲載して――という思いつきを、昨日、アイディアを忘れないようにメモしている「アイディア・マラソン」用のノートブックに書いたのでした。

連載開始および半年後のリリースをお楽しみに!

See Ya!

―――――

追記:

上の記事を公開した数時間後、「別の場所」(ムロン・ストリート・ジャーナル)で、「米米コラム」の連載を開始しました(記事タイトルは「『1991年の米米CLUB』への助走」)。連載が続くかどうかはわかりませんが、続けたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?