地域からの撤退をどう考えるべきか?

1.はじめに

2024年1月1日に石川県能登地方で大規模な地震が発生しました。今なお懸命の捜索活動が続けられているわけですが、今後の復旧・復興を進めるうえで、米山隆一衆議院議員のとある投稿が大きな注目を集めています。

非常に言いづらい事ですが、今回の復興では、人口が減り、地震前から維持が困難になっていた集落では、復興ではなく移住を選択する事をきちんと組織的に行うべきだと思います。地震は、今後も起ります。現在の日本の人口動態で、その全てを旧に復する事は出来ません。現実を見据えた対応をと思います https://t.co/1rVQ6hDk1N

— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) January 7, 2024

地震前から維持が困難になっていた集落においては、「復興ではなく移住」を推進するべきだとする米山氏の主張は広く拡散し、賛否両方の意見が寄せられています。

ちょっとだけ自己紹介をさせていただくと、僕は1989年に奈良県の旧大塔村という場所で生まれました。

もともと4,000人くらいいた村ですが、戦後の高度経済成長期にみるみる人口が減り、今では(村全体で)200人足らず。ここで言われているような「維持が困難」な地域のひとつです。かつてはダムに沈んだ歴史もあります。

そうした過去の経験もあいまって、大学を卒業後、いくつか省庁勤めを経たうえで、今は大学院でこうした過疎集落や廃村の研究をしながら、「地域の終活」というテーマで活動するNPO法人を運営しています。

今回の米山さんの投稿に対して様々な意見が寄せられていますが、おそらく社会全体がこの問題に向き合う重要なきっかけになったのは事実かと思います。

どうしてもさまざまな価値観が飛び交うトピックということもあり、賛成派も反対派も、米山さんの当初の主張を超えてかなり多面的な議論に派生しているのが現状のように思います。

たとえば…

まあこれ

— くまきち (@kumakuma072119) January 8, 2024

基本このレベルの過疎地はとっくに死を受け入れているから、もう事実上は死んでるんだよ。この20年くらいでそれは規定になってる。

これからの20年間で、現在20万人以下くらいの人口の市区町村が同じように死を受け入れていくことになる pic.twitter.com/m8XDT23dw3

今回の地震で改めて確信しましたが、過疎地の戸建に住む老人は、一刻も早く移住させるのが身の為です。私の両親も70代で車の運転が難しくなり、数年前に過疎地の戸建から交通の便の良い狭いマンションに越させたのですが、QOLは爆上がりしましたし、地震が来たら潰れていたでしょう。集約は必要です。

— ちゃん社長 (@Malaysiachansan) January 8, 2024

そんな場所で働いてる医師です。当地も5年前に大きな地震に見舞われ孤立地区にもなりましたが、住民は「ここがワシらの天国だ」などと言いながら懸命に生活を建て直し、私はささやかながらその人たちの健康を支えたいと願ってます。コスパが悪いから集団移住すればいいじゃない、とはいきません https://t.co/SQ7A9qEUEo

— 香山リカ (@rkayama) January 9, 2024

などなど、災害からより一般論に、また、維持が難しい地域から過疎地域全般へと話の範囲が拡大するにつれ、色んな人を巻き込んだ大議論へと展開している印象です。

自分自身過疎地に関わってきた身として色々思うところはありますが、いったんそれは脇に置いておいて、せっかくの機会なので、建設的に考えていく補助線を引ければと思い、できる限りデータをもとにこの議論を考える土台を提供できれば…というのがこの記事の目的です。

分かりやすさを重視したため、プロの方から見たら言葉足らず/物足りない部分もあるかと思いますが、あらかじめご了承いただけると幸いです(もし事実誤認ありましたらぜひご指摘いただけると…)。

ご関心あるところだけで結構なので、ぜひ一度お読みください。

2.米山さんの主張は実は珍しくない?過去の撤退論

まず、少なくともこうした「過疎地域から撤退するべし!」といった主張自体は決して初めてのことではありません。

例えば、人口減少が進むなかで地域から撤退することも必要ではないか、という問題提起をした「撤退の農村計画」が2010年に出版され、当時非常にセンセーショナルに取り上げられました。

ここでは本の詳細は割愛しますが、林先生らは、過疎集落の現状、国の将来推計などを援用しながら、なし崩し的な撤退(「消極的な撤退」)こそ避けるべきであり、むしろ地域のつながりを残したまま新しい土地へ移転する「積極的な撤退」こそが必要ではないか、と主張しています。

また、少し角度は違いますが、「存続こそ何よりも重要」といった考え方に対するオルタナティブとして、島根大学の作野広和教授は、「むらおさめ」という概念を提示しています。

これは、集落消滅期を迎える集落に対しては、「活性化策よりも福祉的なケアが必要」であり、集落住民の「尊厳ある暮らし」を保障することが何より重要ではないか?という問題提起でした。

このように、地域活性化や地域再生以外に、ある程度現実を見据えながらオルタナティブを提示しようという議論はこれ以外にもさまざまあります(僕個人としては、活性化以外の選択肢が地域にないことは不健全だと思っているので、こうした議論をしていくことは賛成です)。

また、現実に目を向けても、そもそも災害をきっかけとした集団移転は歴史的には枚挙にいとまがありません。

実際、今でも「防災集団移転事業」と呼ばれる制度があり、住民の合意のもと行われる集団移転に対して一定の費用(住宅団地の用地取得及び造成など)が支援される仕組みになっています。

例えば最近だと、2019年の台風19号で大きな被害を被った栃木県那須烏山市で、この事業の活用について議論がなされています。

他にも、生活する基礎的な条件が著しく低下した集落や、孤立散在する住居を基幹的な集落に移転する「集落等移転事業」と呼ばれる制度もあります(これまでトータルで100件ほど実施されていますが、その多くは昭和の後半で、最近は例がありません)。

このように、国も「集落での移転が必要な場合もある」というのは認めており、数は多くありませんがサポート制度や実例があるのも現状です。

3.将来の維持管理が難しくなるというのは本当?

それでも今回大きな話題になった理由は、「地震前から維持が困難になっていた集落」とあるように、国土全体の維持管理を見越したとき、これまでのように過疎集落・限界集落を維持し続けることはできない、と災害を越えた問題提起がなされている(ように見える)ことではないでしょうか?

少なくとも、米山さんの投稿から広がっていくなかでそうした見解が多数見受けられたのも事実です。

確かに、例えば道路ひとつとっても、年間の維持管理費は一キロあたり10万から、場合によっては100万円以上かかると言われるなか、地域の社会インフラを取り巻く状況は今後どれほど厳しくなっていくのでしょうか?

こうした将来を見越した地域を維持していく難しさに切り込んだ報告書に「自治体戦略2040構想研究会」というものがあります。

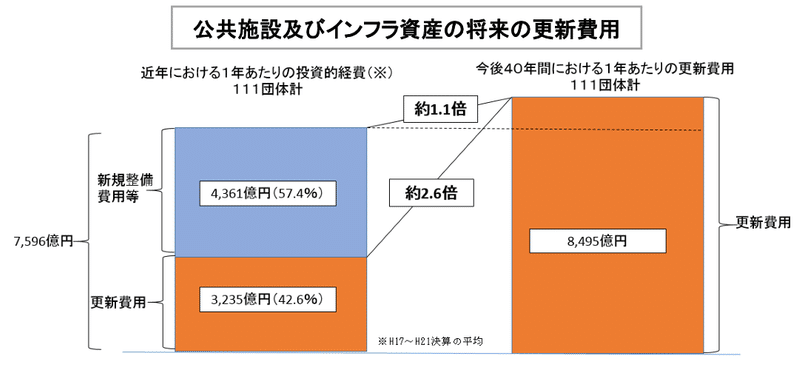

当該研究会では、インフラ・公共施設、公共交通、空間管理、治安・防災など地域を取り巻く様々な観点からデータを示しており、ぜひご一読いただきたいのですが、例えばその中では、公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用は、現状の更新費用を大きく上回る2.6倍になると言われています。

また、JRが全国の路線収支の開示を始めたことは記憶に新しいですが、なんと昨年度は648億円の赤字。人口が減少するにつれて鉄道やバスなどの維持が難しくなっているのも事実です(僕も今はこうした鉄道やバスの仕事に関わっており、この難しさは痛感しています)。

このように、じわじわと社会インフラの維持管理が難しくなっていくなかで、(米山氏の投稿に同調する形で)「よりコスパのいい都市部で暮らすべき」という主張もいくつか見受けられました。

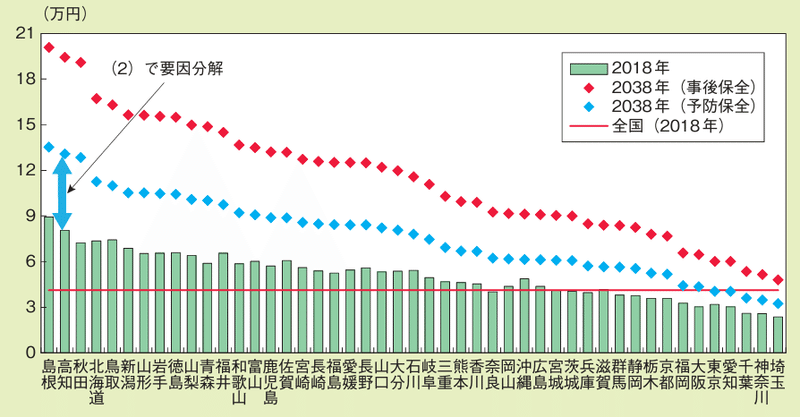

これも「コストだけ」見れば一理ある部分があります。例えば、国交省の分析によると、インフラを維持するためのひとり当たりのコストは都市部と地方部で3倍近く開いているということが分かります。

ただしこのグラフ、見方には注意が必要です。

というのも、都道府県という非常に広いエリアで比較しているため、ここから読み取れるのはあくまで「地方ほど<総論として>ひとり当たりインフラ維持コストが高い」というだけであって、決して「島根県に住んでいる人は(全員)埼玉県に住んでいる人よりもインフラ維持コストがたくさんかかっている」というわけではありません。

確かに、別の分析でも、人口密度とひとり当たりの行政コストには一定の相関関係があることが示されています。

では、今回被災した珠洲市や輪島市が人口密度でどの程度かといえば、珠洲市に関しては約1,740自治体のうち1,315位、輪島市に関しては1,283位と、糸魚川市や日光市よりも上位に位置します。

もしこれらのエリアを「コスパの悪い地域」だとするなら、全国の1/4程度は人が住まない方がいいという結論になります。

さらに、地区まで細かくみれば、山間部だけど道沿いに密集して暮らしている集落(これは山間部でよく見かける形態です)よりも家屋が点在する平野部のほうがひとり当たり行政コストは高い可能性もあります(この粒度で分析している論文を見つけることができなかったので、ご存じの方いればぜひご教示ください)。

過疎とは「疎に過ぎる」と書きます。

中身に対して入れ物が大きすぎるのが「過疎」なのであって、そういう意味では、開発が進み莫大なインフラ資産を抱えているものの、それに見合う人口がいなくなった郊外や住宅団地でも(過疎と呼ぶかは別にして)過疎は発生しています。

こう考えると、地方と都会という二軸だけで語れるほどシンプルな話ではなく、むしろインフラが人口に見合った適正なサイズに収まっているかどうかが重要であるということがご理解いただけるかと思います。

ただし、だからと言って人口密度の低下とともにひとりあたりのインフラの負担が大きくなってきていることは否定できません。また、どれだけ人口が少なくなっても最低限必要となるサービスがあるのも事実です。

最終的にどこまで維持できるかは国の経済状況、国民的な合意など様々な観点が重なってきますが、少しずつ維持が難しくなってきている中でどうしていくべきか?という視点は今後国レベルで議論していかなければならない論点のひとつと思われます。

ところで、議論の中で地方交付税の話も出ていました。地方交付税をもらっているところは撤退するべし、といった意見もありましたが、全国の市町村で不交付なのは72団体(令和4年)しかないので、ほぼ日本全国が消え去ることになります。そもそも交付税は国、地方税の配分割合などによっても変わってくるので、いったんここでは脇に置いておきたいと思います。

4.実際に地域は消滅しているのか?

一方、様々あるコメントの中には、「どうせ将来的に維持できなくなるのだから…」という意見もありました。これについてはどう考えるのがよいのでしょうか?

まず重要なことは、「消滅の単位を明確にする」ことではないかと思います。

例えば、「896の自治体が消える」とうたった増田寛也氏の「地方消滅」が2014年大きな話題を巻き起こしました。

この本は、若年女性人口の減少予測から地方自治体ごとの人口推計を割り出し、「2040年に20~39歳の女性が50%以上減少する市区町村」を実名とともに提示しています。

そのうえで、日本全体の地盤沈下を防ぐためにも、「山間部も含めたすべての地域に人口減抑制のエネルギーをつぎ込むのではなく、地方中核都市に資源を集中し、そこを最後の砦にして再生を図っていく」として、ある種の選択と集中を図ることが重要ではないか、と問題提起しているわけです。

この本の主張の妥当性は本記事の目的ではないので他に譲りますが、お気づきのとおり、あくまでバーチャルな単位である市区町村を軸としており「無くなる/無くならない」という議論の単位としては適切ではないように思います(市区町村はいくらでも合併・統合できるため)。

むしろ、米山さんの投稿にも「維持が困難になっていた集落」とあるように、より生活に密着した単位である集落や地区といった単位で消滅が起きているのか、起きうるのかを見ていく方が建設的なように思います。

そこで、集落単位での消滅の実績を見てみましょう。

実は集落単位でのデータというのはそこまで充実していないのですが、数少ない貴重なデータとして、総務省・国交省が4年に一度実施している「過疎地域における集落の状況に関する現況把握調査最終報告」の2023年度版があるので、そちらを参照します。

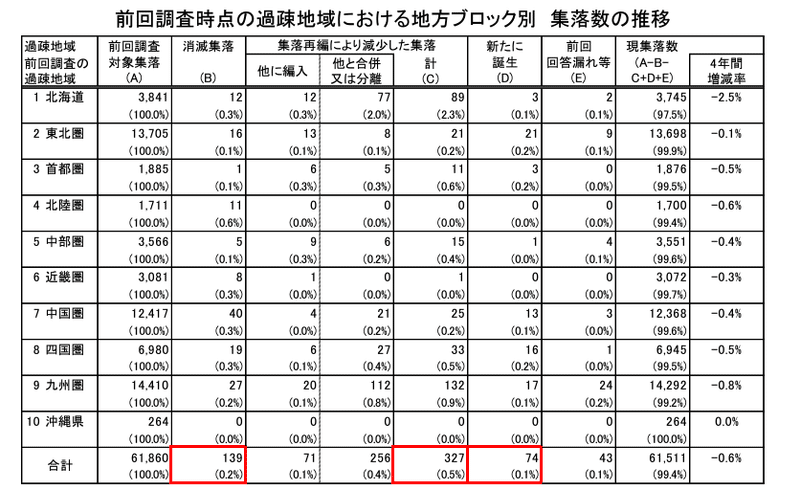

こちらは、各圏域について、前回調査(2019年)から4年間の間に地方別でどういった変化があったかをまとめたものです。

また、将来の消滅可能性として以下のデータが示されています。こちらあくまで市町村への調査をもとにした結果であり、統計的な推測ではありませんが、このような結果が出ています。

上の表を見ると、この4年間で全国で消滅したのは139集落、都道府県でいえば、ひとつの都道府県で3~4集落がなくなった計算になります。

これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは人次第ですが、全国で60,000以上ある中の0.2%である(100年後でも5%)こと、また将来消滅すると考えられている集落数もそれ5%程度であることを考えると、思ったより少ないと感じる人もいるのではないでしょうか?

これはあくまで推測ですが、現在過疎集落全体を見ると、65歳以上の割合が高い一方で、それに至らない、40代、50代の方も一定数います。こうした方々がその地に留まり続けるとすると、少なくともあと40年、50年は存続が見込まれることになります。

また、実際に地域を観察していると、その地域出身の他出子(他地域に出ていた子ども)がUターンするケースもよく見受けられます。実際、農村社会学者の徳野貞雄氏は、空間を越えて移動する家族に注目し、地域において他出子が果たす役割を重視しています。

このように、その地域に暮らしていなくても様々な形で再生産が行われているのも事実であり、細くなっていくものの意外に消滅はやってこない、という状態がしばらく継続するのではないか、というのが僕の仮説です。

ただし、逆に言えば、薄く広く人口が分散していくわけで、そうした状態をどう捉えるのか、こうした地域は持続可能性があるのいえるのか、は別問題です。

ここまでをまとめると、

地域からの撤退については、これまでも議論が重ねられてきており、制度的にも担保されている部分がある。

インフラのコスパは最終的には人口密度。ただし安易に地方部>都会部とは言えない。とはいえ、さまざまな観点で地域のインフラ維持コストが高まりつつあるのは事実。

「地域の多くがいつか無くなる」とは一概に言えない。子どもが戻って来たりするなどして維持され、薄く広く人口が分散していく可能性がある。

といった点がポイントになるかと思います。

5.地域を失うとはどういうことか?移転の評価

それでは、今回の本題であった「集落移転」というものをどう考えていけばいいのでしょうか?

ただ、これも一概に語る難しさがあります。

というのも、集落移転といっても、災害がきっかけか、住民合意があったなど様々なパターンがあり、当事者の評価が大きく変わってくるからです。

また、この評価のなかには感情的な「目に見えないもの」も含まれるため、定量化が難しいことも特徴として考えられます。

個別のノスタルジックなエピソードをここで持ってきても説得力を持ちにくいと思いますので、ここでは象徴的な事例をひとつ取り上げたいと思います。

「地域を(強制的に)失った」という観点で言えば、歴史的にはダム建設にともなう立ち退き問題が顕著ですが、最近でも、2011年の福島原発事故によって周辺自治体からの避難を余儀なくされた人々がいます。そして、実際そうした中には、故郷に戻れないことを苦にし、自ら命を絶たれた方もいらっしゃいました。

避難後、顔色が悪くなって食欲がなくなり「生きているうちに戻ることができるだろうか」などと話すようになったといい、原告側は「自宅に戻る見込みが立たず、勤めていた養鶏場も閉鎖され、精神状態が悪化した」と主張した。

ここで興味深いのは、福島地裁が8月26日に出した東電に賠償を命じる判決の中で、

「Aは,本件事故発生までの約58年にわたり,山木屋で生活をするという法的保護に値する利益を一年一年積み重ねてきた」

「このような避難生活の最期に,Aが山木屋の自宅に帰宅した際に感じた喜びと,その後に感じたであろう展望の見えない避難生活へ戻らなければならない絶望,そして58年余の間生まれ育った地で自ら死を選択することとした精神的苦痛は,容易に想像し難く,極めて大きなものであったことが推認できる」

と福島地裁が述べていることです。

つまり、地域における平穏な日常生活を「法的保護に値する利益」と認め,それを奪われれば自ら命を絶つほどの深い喪失感を与えると裁判において認められたということができます(詳しくはこちら参照)。

当然、同じ自然災害を端に発するとはいえ、上記のケースと今回のケースを同じ視点で見てよいかは議論の余地があると思われます。

ただ、地域で暮らすことが「法的保護に値する利益」と認められているなか、少なくとも「強制的な」移住というものが実現できるか、実現するとすればどういった論理構成があり得るのかは検討の必要があるでしょう。

一方で、集落移転なるものが常に悲劇的なものかというとそうでもありません。

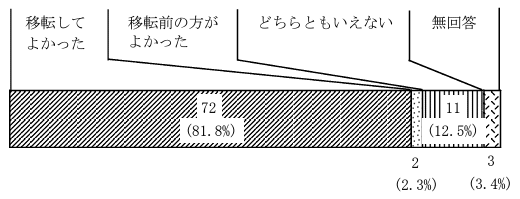

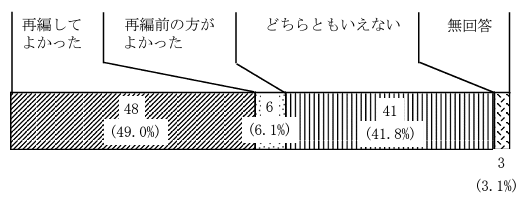

総務省がまとめた過去の集落移転、集落再編の評価を見ると、意外にも高い評価をされる元住人の方が多いことに驚きます。

特に集落移転に関しては、全体の8割を超える方が「移転してよかった」と答えています。これはどう考えるべきでしょうか。

おそらくですが、

移転の理由の主たるものが「高齢化や人口流出による自然消滅の可能性」「積雪による集落孤立化の解消」とあり、相当ひっ迫した集落であった可能性があること

集落移転事業の要件として①基幹集落(住民の日常生活上、集落間の要と なって存続している集落)への移転、②2/3以上の戸数の移転などを掲げているため、(都市に個別で移転するわけではなく)移転する側の心理的ハードルがそこまで高くなかったこと

という2点に原因が認められるのではないかと思います。

特に2点目は重要で、そもそも制度上の前提が、日常生活でなじみのある集落に、みんなで一緒に移転することになっているため、高齢者や土地で生活している人々にとっても、極端な生活の転換が起こりにくい、新しい生活にソフトランディングする基盤があったのではないかと思われます。

ただ、これはちょっと古い話なので、もう一つ例を見てみましょう。

災害をきっかけにした移転として、近年における代表的なものに2004年の新潟県中越地震があります。

例えば、小高、十二平というふたつの集落は地震をきっかけに集団移転に参加したということで研究者からも大きな注目を集めました。小高、十二平ともに当初は高齢者から残留を希望する声もあったようですが、小高に関しては全18世帯が、十二平に関しては25世帯中11世帯が集団移転に参加しました。

このケースでも、両集落とも住民の方々からは一定の満足を示されているようですが、一部この合意形成のあり方で事後的な不満が発生していると指摘する研究もあり、結果だけではなくプロセスに注目することも重要と考えられます。

なお十二平に関しては、錦鯉の養殖場が元の集落にあるため、多くの人たちは、春から秋の間、ほぼ毎日元集落まで通っているそうです。「住んでいなくてもそこは故郷であり、荒れて行くのは忍びない、故郷を残していこう、伝えていこうという動き」が生まれてきたとの報告もあります。

このように、「地域を失うとはどういうことか?」に対しては、きわめて個人的な受け止め方に帰結する部分があり、移転の方法によっても異なってくるのが実態ではないかと思います。

言い換えれば、最終的には納得できるかどうかによる部分が大きいように思います。結果だけでなくプロセスも重要であり、上記の各例からは少なくとも、上手く移転した例があるのは事実だが、下手な移転の仕方をすれば場合によっては人の生命にかかわることもあると言えるのではないでしょうか。

「あくまで移転は個人個人の判断であり、それを強制することは後々の禍根を招きうる(そしてそれは場合によっては死につながる)」ということは念頭に置いておいた方がいいように思います。

6.地域を守るべきという視点とその限界

ここまで、地域をめぐる実態や集落移転、故郷の喪失に関する判例、報告を見てきました。このパートでは、建設的な議論のために必要な視点を提供できればと思います。

まず、今回の問題の端緒にもなった「維持が困難な集落」にどう向き合うべきかについて。特に「(社会インフラに頼らず)勝手に住む」場合は別として、ある程度公的資金を受けてインフラを維持する前提に立つと、どうしてもこの議論が出てきます。

ただこれは、最終的には価値観の問題に帰結せざるを得ないように思います。

確かに集落を維持していく必要性については、様々な論証が試みられてきました。代表的なものとして、国土の保全や水源のかん養といった過疎地域の機能を強調するもの、法学者の井上英夫が提起した「住み続ける」権利のように人権を引き合いに出すものなどが挙げられます。

しかし、いずれもそれだけで「過疎地域を守っていく必要性」に十分応えられているわけではなく、最終的には、

そこに住み続けたいとする思い/権利を社会としてどれだけ重視するべきか?

そもそも地域とは選別される対象なのか?

インフラの負担は誰がどの程度受け持つべきなのか?

など、各々の価値観や地域観が如実に表れざるを得ないでしょう。

また、「代々住み続けてきた場所に死ぬまでいたい」という人と、「富士山の山頂に住みたいからインフラを通してくれ!」という人でも、当然意味合いは変わってくるでしょう。

そういう意味で、2~5まで様々なデータを出してきましたが、あくまでそれは個々人の価値観を再考するうえでの素材提供でしかなく、最後は異なる考えを持つひとりひとりが議論しながら決めていかなければならないことだと思います。

なお、参考までですが、平成30年に行われた全国1,400人に向けた調査だと、意外(?)にも全体の7割以上の方が「日本にとって過疎地域は大切」と答えています。イメージ先行の部分もあるかと思いますが、(比較的否定派が多いように思われた)X界とは少し違った世論ということでご紹介させていただきました。

7.さいごに

以上、ここまでお読みいただいてありがとうございました。

国民的な合意として「引き続き守っていく」ことになったとしても、冒頭の米山さんのツイートにもあるとおり「復興ではなく移転」を推進していくにしても、じわじわと苦しくなっていく維持管理コストの問題を避けて通れないのは事実です。

もし仮に、今回をきっかけでなくても、将来的に移転というものが余儀なくされたとき、私たちはどういったことに留意する必要があるのでしょうか?

今回の一連の議論を見ていると、地域に住み続けるVS都市部に移るの二項対立が顕在化しているようにも思います。しかし、必ずしも選択肢はこのふたつだけではありません。

大きなヒントは5.に見た集落移転事業にあるのではないでしょうか。

上にも記載のとおり、8割以上の方が「移転してよかった」と答えた集落移転事業。この秘訣は、日常生活でなじみのある集落に、みんなで一緒に移転するという仕組みになっていたことでした。

このように、移転を考えるにあたっては、①どこから、②どこに、③どうやって移転するのか、を同時に考えることが必要です。ここが、今回の議論は広く拡散したこともあいまって曖昧になってしまった印象があります。

焦点になっているのはどこか特定の集落なのか広く地方全体を指しているのか、行き先は都市なのか近くの街なのか、強制なのか半強制(行政ではインフラ整備をしないなど)なのか任意なのか、こうした点を整理しながら見ていく必要があります。

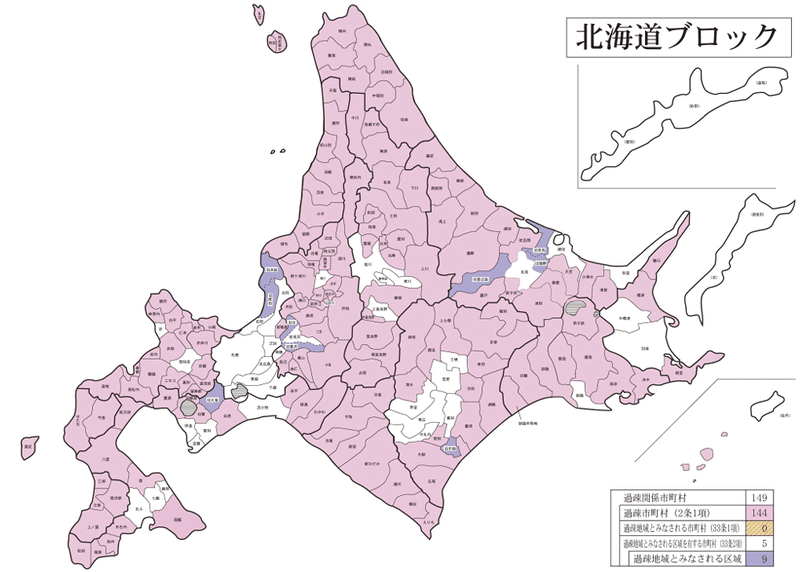

特に一点目、どこの話をしているのか?という点は僕個人としても大きな問題意識を感じています。なぜなら、もはや全国の自治体のおよそ半数にあたる885市町村が過疎指定を受けているからです。

過疎指定にはいくつかの客観的な指標が用いられていますが、その妥当性等も今後検証されていかなければなりません。また、「農山漁村」と呼ばれることもありますが、個人的には農村・漁村と山村では立地的にも産業的にも状況がかなり異なります。これらはより精緻に議論していく必要があるでしょう。

また、土地に紐づいて生きている人たちは、土地を媒介に自然や人間同士の関係を築きあげています。

「生産性が低い」として地域で農作業や漁業などの生業を持っている人たちを都市生活者にしたところで、都市で生活していけるだけのスキルや能力を持っているとは限りません(むしろ、土地と家屋を持っていた農民がその土地を追い出されて都市生活者になった結果、賃金所得を十分得ることができず都市困窮者となる例は戦後から高度経済成長期にかけてよく見受けられました)。

一方で、行政コストは人口密度と強く関係するということも3.で見てきました。だとすると、必ずしも地方→都市といった極端なベクトルではなく、地域住民が話し合いのなかで納得し、心理的な抵抗が少ない範囲で、日常生活でなじみのある基幹集落に少しずつ移っていくという発想はあってもよいように思います。

国土のグランドデザイン2050でも重視されている「小さな拠点」とは、まさにこうした発想ではないでしょうか。

集落が散在する地域において、商店、診療所など日常生活に不可欠な施設や地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、周辺地域とネットワークでつないだ「小さな拠点」を形成する。この「小さな拠点」は、一定のエリア内においてワンストップで複数の生活サービスを提供することにより、日常生活の「守りの砦」となって周辺の集落を一体的に支えていくだけでなく、道の駅等と連携して6次産業機能等を付加することにより、雇用を生み出す「攻めの砦」となることが期待される。

最後にひとつだけ留意する必要があると思うのは、こうした議論のなかで「被災者のためを思って言っているんだ」という主張もありました。

確かに、生命や財産が非常に重要なものであることは誰にも否定できません。医療体制や介護の問題もあります。

しかし現実を見ると、過疎地域に住む高齢者は高齢者で近隣に暮らす家族のサポートも得ながら元気に暮らしている場合が多いのも事実です。また、過疎地域で自立的な生活ができないと判断した方が、自ら都市部に移るケースは頻繁に見られます。

もし本当に被災者や過疎地域生活者のことを想うとすれば、それはわざわざ行政が押し付ける必要はなく、個々の判断を尊重しその決断をサポートする(移転時の費用負担を軽減するなど)いうことで十分なのではないか、と思います。

一方で、地域と人々の関係性は、場合によっては都市住民が思う以上にはるかに強固なこともあります。

環境社会学者の植田今日子は、2011年の東日本大震災の後、大きな被害に遭ったにもかかわらず、防波堤の建設に反対し、津波常習地に帰ろうとした気仙沼市舞根集落の方々を分析し、こう指摘しました。

直近の災害の被害を基準に「危ないからもうそこに住んではいけない」あるいは「帰ってはいけない」という善行的要素(beneficence)を伴う干渉行為を「災害パターナリズム」と呼んでおけば、舞根の人びとはこれに対抗する態度を一貫してとっているように見えてくる。…リスクを受容するのと引き換えに、そこに住んできた人びとが何を享受しようとしてきた(いる)のかを検証することもまた、同様に重要であるといえる。

前にも見たとおり、移転というものは場合によっては(特に、強制的な場合は)死につながるほど、地域の人々にとって「クリティカルに重要ななにか」を失う可能性があるものです。そのことを念頭に置きつつ、増大するインフラコストとのバランスのなか、その地域の人びとの「自己決定権」をどこまで尊重する(できる)のかを議論していくという態度が求められているのではないかと思います。

僕個人としては、今回の議論が、こうした様々な地域に暮らす人々の考え方や価値観を尊重しつつ、持続可能性との折り合いをつけられるような第三の道を見つけていくきっかけになれば幸いです。

田中 佑典

総務省、外務省等を経て、「変化にやさしく」をビジョンとするNPO法人「ムラツムギ」代表。2014年「ふるさとの看取り方」を提唱し、大きな話題となった。地方創生や地域活性化といった右肩上がりの社会を前提とした対策ではなく、むしろ「縮小していく・失われていく」ことを前提としたうえで、縮小社会において喪失経験をどう緩和できるのか、ということに関心を持つ。

その他、一般社団法人PublicMeetsInnovation理事、TEDx speaker、NewsPicks Propicker、世界経済フォーラムGlobal Shapersなど幅広く活動。米国コロンビア大学大学院卒(公共政策学、ジェンダー)、立教大学社会学研究科博士課程在籍(環境社会学)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?