子どもにとって環境は良いも悪いもない

子どもにとっては生まれついた環境がすべてであって、それが良かろうが、悪かろうが、そこで生きていく以外に道はない。丸ごと受け入れるしかないし、どんな土壌からでも育つものは育つ。

環境は、良い悪いではなく、

生かすか、殺すか

の2択しかない。

たとえば、ぼくらが外側からイスラム国の子どもの環境を良いの悪いのと勝手なことを言うことはできる。しかし、イスラム国で育った子どもにとってはその環境が100%なのであって、いいも悪いもそこからスタートする以外に道はないのだ。

イスラム国出身者が全員がテロリストに育つわけではなく、やがてその中から、優れた芸術家や、科学者があらわれることだろう。

でも、大人になるとそういう当たり前のことをつい忘れてしまう。

角川の時代

このように書きだすと、家庭環境のことを話し出すように思われるかもしれないが、映画の話だ。

前から不思議だったんだけど、ぼくより上の世代の人が映画を語るときによく

角川映画が日本映画をダメにした・・

みたいなことを言うのである。ぼくはこれが何のことだかわからず、スルーしてきた。一つ一つの作品は、いま思い返しても、他社の映画とくらべてそん色ないからだ。しかし、昨日、1970年代の日本映画のことを調べていてみて、言っている意味がようやく分かってきた。

当時、白井佳夫さんというとても有名な映画評論家の人が、

角川春樹のセンセーショナルな大宣伝によってマイナーな娯楽映画を大ヒットさせる商法に屈服した映画業界(Wikipedia)

という風に正面切って批判していたそうだ。つまり、批判されていたものは1つ1つの角川作品ではなく、作品をめぐる「商法」であり、環境みたいなものだったといえる。

テレビで大々的にコマーシャルを流したり、映画と小説と音楽のメディアミックスを仕掛けたり、大人向けのアニメ―ションをつくったりなどなど。

当時の大人にとっては、なんだかわからない、受け入れがたいことだったのだろう。しかし今になってみれば、どれもこれも当たり前にやられていることにすぎない。

その後、2000年代には、マンガを原作にした映画が増えたり、テレビドラマのスピンオフ映画が公開されたり、大人向けのアニメ映画が次々に製作されるようになるわけだが、どれもこれも角川映画が手を付けたことの延長上にある。

つまり、当時の映画好きは、

角川春樹流の新しいやり方に対して盛大な拒否反応を起こしていた

のである。「出る杭が打たれた」みたいなことだったといえる。

しかし、子どもには良いも悪いもない

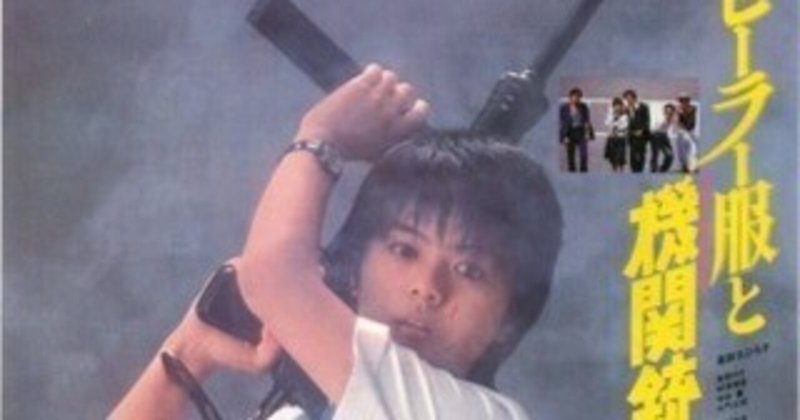

それに対してぼくがどう反応していたかというと、子どもだったので、良いも悪いもなかった。イスラム国で育った子供がイスラム国を受け入れるように、角川映画を楽しみ、薬師丸ひろ子のファンになっただけである。

「良いも悪いもない」と書いたけど、角川映画がやったことは時代の先駆けみたいなことだったので、「ないよりはあったほうがよかった」といえるだろう。

なので、

大人になってから、新しい時代の動きに対して拒否反応を起こすくらいつまらないことはないな・・

ということを、あらためて感じさせられた。自分の子ども時代を振り返って、はっきりそう思えるので、これからは気をつけよう!

とはいえ、別に新しいものに飛びつく必要もないわけで、子どものように「すでにあるもの」として淡々と受け入れることができればいいのだが、そのあたりができるかどうかが、頭のやわらかさなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?